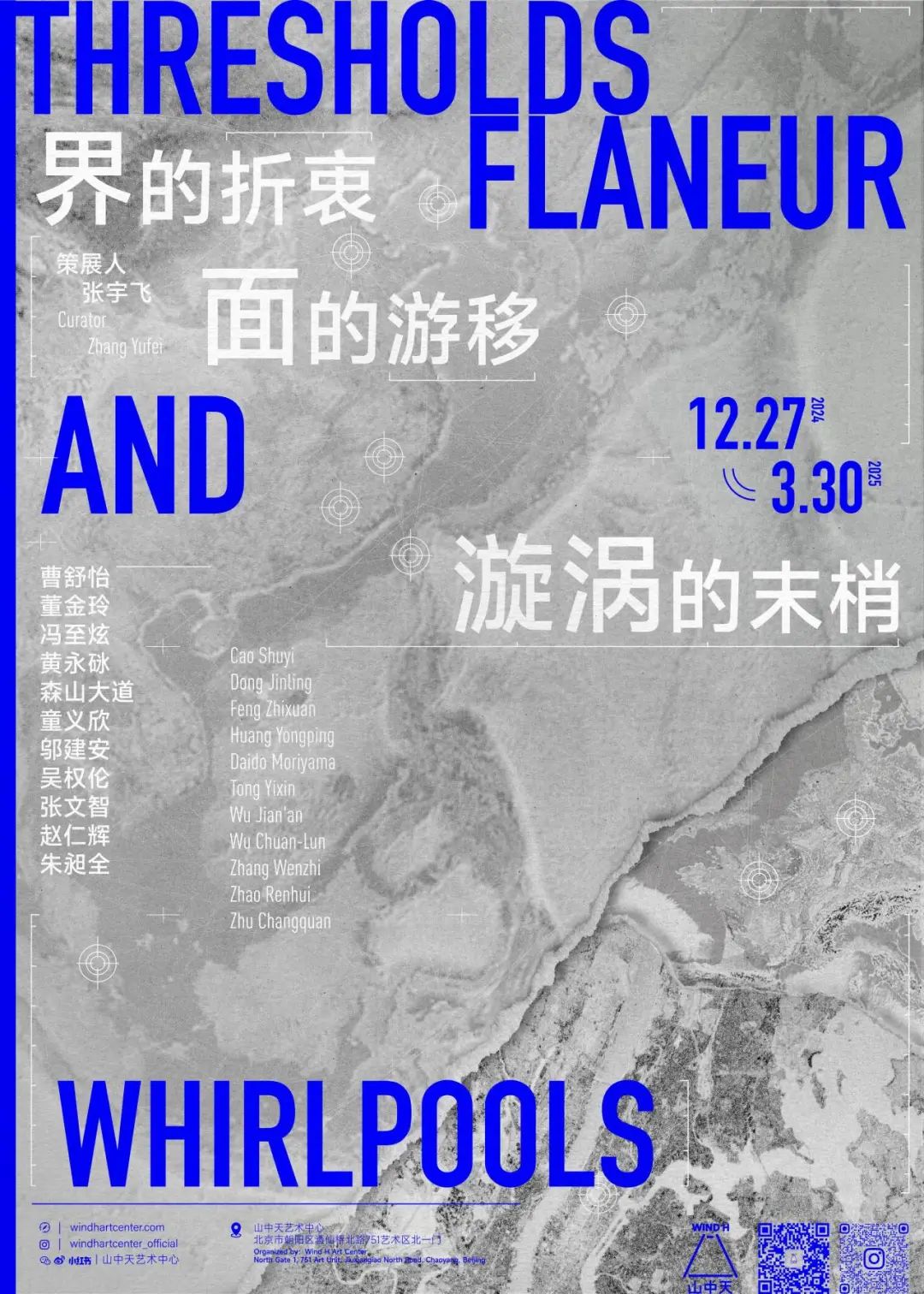

界的折衷,面的游移,漩涡的末梢

开幕时间:2024-12-27 16:00

开展时间:2024-12-27

结束时间:2025-03-30

展览地点:山中天艺术中心

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥北路751艺术区北一门

策展人:张宇飞

参展艺术家:曹舒怡、董金玲、冯至炫、黄永砯、森山大道、童义欣、邬建安、吴权伦、张文智、赵仁辉、朱昶全

主办单位:山中天艺术中心

展览 “界的折衷,面的游移,漩涡的末梢” 延续了山中天艺术中心对非物理空间的研究,即从个人视角出发,围绕个人志以及地方线索所构建的区域性思考。同时,展览将“动物”作为一个象征和连接,去勾勒“人”、“社会”、“自然”之间复杂的情感关系。并以此为启始,对地缘边界间模糊的、不断游移的地带进行探寻,通过作品所搭建的叙事网络,拨开事物发展过程中因不断变化与相互依赖所产生的内在肌理和网络。

艺术家黄永砯创作的文本作品《桃花源记》(2008)无疑是一个启示。作为展览叙事的开篇,艺术家描绘了一个“后历史世界”,它超越了现实世界中的矛盾和斗争,是冷战后全球化背景下的现代性的政治寓言。而另一件《首领》(2012),亦如“桃花源”之外的世界。由十几个动物头部标本组成的作品,是艺术家根据层次分工所建立的生存法则向现世提出的质疑。 ^[1]^ 如艺术家所述:“这些动物的展示不是作为自然史的一部分,既不是热爱动物和自然的缘故,也不是把兽性和人性对立起来以讨论人类主义……它们的出现多少扰乱了这些历史和现实的秩序和宁静,这些动作与科耶夫(Alexandre Kojeve)所谈的历史的终结以人的动物化或再次动物化为标志戚戚相关,但不是人继续模仿动物,而是‘动物’肆无忌惮地试图占据‘人’的位置。”^[2]^

动物骨骼作为艺术家冯至炫的作品中经常出现的符号,通过不同文化间非虚构的媒介材料并置与嫁接,在解构当下的同时建构新的历史。作品《海王遗响-双生纪元》(2023)好似未来的预言,铝制的白海豚脊骨嵌入浆板,亦如电影《后天》的某一桥段,地球巨变、人类消失、世界凝固,终成为如纪念碑似的“后人类遗迹”。在《星辰许愿阵》(2023)中,艺术家如同占卜师,在某种随机性的驱使下,将象征着古今的宋代钱币和游戏币撒入用建筑钢材建构的“许愿池”中,再用树脂加以浇灌固定,如海水一般。吸附在钢材上的中草药、海藻、贝壳、好似被人类遗弃的剩余物吸附于表面。作品如似远航前的仪式,亦或是对遥远未知的想象。

“海”对于出生于连云港的董金玲来说,不仅是自然界的一部分,更是权力的象征。童年作为艺术家自我身份、意识、行动与外部世界的参照,在流动性与包容性,权力的固定性与排他性之间形成比对。正如艺术家所言:“这件作品更像两个自我,形状和颜色几近相同,兼具着男性和女性的双重特征。当‘我’俯视‘我’时显得微弱,当‘我’仰视‘我’时显得庄严,同时也呈现出‘观察者’与‘被观察者’的内在视角。黑色雕塑的身体,刻着无数的刀痕,正如我的肉身,正是疤的诠释。” ^[3]^ 而作品《海》(2024)作为本次展览重量最重的作品,也难以逃脱生命之轻……

游移产生的相遇,是随机也是必然。艺术家森山大道的作品以“粗糙、模糊、失焦”而闻名。作为漫游街头记录者,他将摄影视为一种本能的状态,并以一种去中心化的视觉语言客观地呈现,同时也在隐隐标记着本民族真实的当下。作为想象共同体,动物也曾多次出现于艺术家的作品当中,是自己也是他者。如作品《巴黎88/89》(1989),漂浮着的仿真充气鲸鱼几乎遮蔽了城市的天空,一种熟悉的陌生感随机生成。而捕鲸作为日本文化的一部分,艺术家是否会有所联想与感受?此时,鲸鱼也在不同人群文化背景之下成为了意涵混杂的符号。

动物作为人类史的注脚,承载了不同的历史叙事,它们的生命与身体也成为权力“营造”的对象。从2012年起,艺术家吴权伦开始大量收集在战后常被当成套圈圈奖品的狼犬扑满(存钱罐),并以德国狼犬的谱系和在不同的历史时空、文化中的表现及形象演变作为主题展开研究 ^[4]^ 。作为艺术家2019年个展《NCfC》计划的一部分,《肖像(来自NCfC计划)》(2018)对生命政治的探讨超越了单纯的动物形象重写,而是深入到了人与动物之间的权力关系和政治连结。同时,是对地缘政治背景下动物角色转变的反思,并以此串联起德国、日本、中国台湾三地之间特定历史环境下的境况。

神话作为超越地缘及时空的假想,提供了连接幻境与现实的支点。在艺术家邬建安的作品《锁龙山》(2014)中,精雕细刻的创作方式是艺术家对现实世界的深刻感知,不完整的“标本”让远古、现在与未来成为某种预言,为观看者提供了一种超越日常现实的神秘交流形式。“洪水”伴随破坏与重生,让“理水”不仅成为中国传统神话的现代性转译,而成为理解和感受传统与现代、本土与全球之间的复杂关系的方法论,更是对当下文化身份和历史记忆的一种探讨。

东北作为本次展览地理脉络的初始,出生于大连的艺术家张文智受到《点石斋画报》影响以及对大连自然博物馆的经常性走访,用类似写作的方式,将收集来的真实史料、民间传说与神话一同并置于画面之中,再以水墨作为媒介,让作品铺上一层中华奇幻的色彩。大连作为被近代史两场战争催生的城市,其深刻的地缘政治烙印,影响着个人与地方、自然与人文、殖民与后殖民的关系,而作品《北山》(2022)正是对以上集大成的回应。在《乌斯珠耶》(2021)中,艺术家追随着傅江升的脚步,行于东北土地之上。鹿作为神性的象征,承载着萨满的气息。鼓声在唤灵的同时,牵动了东北历史的诸多过往。

新加坡艺术家赵仁辉长期关注人与自然的关系。在作品《界限二(朝着朝鲜)》(2019)和《界限三(朝着阿拉斯加)》(2019)中,艺术家来到丹东与当地研究者合作,围绕鸭绿江上的塍鹬和大滨鹬迁徙展开了记录。作品中所展现的鸟群并不是艺术家直接拍摄,而是主观的以无数鸟的个体照片合成所得,在有意虚构与调研的真实之间形成了超现实感。而通过拍摄鸟类在天空中画出的线条,赵仁辉将其比作人类为理解动物而建立的系统的一部分,即组织、分类和控制所画的线。^[5]^

动物园作为一个特殊的地理环境,其存在本身就蕴含着复杂的意义。它不仅是人类文化的产物,也是人类对自然界进行划分、控制的一种表现。作为艺术家的童年记忆,童义欣在作品《庐山动物园里的诗歌》(2015-2020)中,以影像的方式记录了从2015年到2020年庐山动物园的变迁,也见证了人造物是如何被自然吞噬,后来又是如何被人类改造成自身可居住的样子,在以诗意构建文明与荒野边界的同时,映射的是人类对自然有限的认知和控制欲望,这种控制欲望在地缘政治的视角下,可以被视为一种对领土和资源的反复争夺与操纵。

艺术家朱昶全的作品在后人类时代的离身性(disembodiment)框架下,将非人类物种与人类置于同等位置,这种创作理念深刻地体现了艺术家对地缘政治和人类中心主义的挑战。在他的作品《是我来访》(2021)和《我伪装起来了,就在你面前》(2021)中,朱昶全选择了灵长类猴子作为比喻,这些形象不仅承载着意识,而且在“第三空间”中被拉平,使得那些常被认知惯性忽略的琐碎细节转变为解码事物的关键。

艺术家曹舒怡近年的创作,希望超越生物框架本身,回溯到更久远的“前人类”的生命史当中,对因地壳运动引起的有机物与无机物复杂的转化过程展开想象。在《牙刺系列之一至八》(2023)中,艺术家来到贵州瓮安,曾经在6.1亿年前是海洋的地区,寻找被磷酸盐化方式保存的生命遗迹,并收集拾取散落的磷石膏与陶融合,以感性的方式加以塑造。而作品的最终形态,指向了艺术家所希望的由时间、物质、空间、身体所建构的非线性演化的生命形态。

与地球几十亿年相比,人类存在这个世界的时长显得微不足道。然而,在这短暂的进化历程中,作为地球上的主导物种,人类不仅定义了目光所及的所有生物,还在食物链中占据了顶端的位置。尽管如此,尚未完全退化的“动物性”在人类社会中以多种形式表现出来,这些对立与冲突,隐藏与危险最终都会落入被自然反噬的因果关系中。

关于艺术家

曹舒怡(b. 1990)出生于广州,是一位驻纽约的艺术家,她的实践结合雕塑、装置、影像和写作,探索造物与知识的炼金术,以及技术文化和宇宙论之间的多元关系。她以思辨考古与生态寓言的形式,通过贯穿地质和微观尺度的多媒介叙事,冥想跨物种亲缘、离散物质与非人类的行星诗学。她的创作方法融合多维时空与材料转化,包括以特定场域采集的地质及生物元素制作的综合媒介雕塑,结合数字技术构建的虚拟地景与化石。

她参与的机构展览包括加州橙县艺术博物馆(2025)、第11届魁北克国家当代雕塑双年展(2024)、香港Para Site(2023)、佛山和美术馆(2023)、北戴河阿那亚艺术中心(2023)、北京现代汽车文化中心(2023)、上海新时线媒体艺术中心(2022),上海明当代美术馆(2021)、北京今日美术馆(2021)、纽约国际艺术基金会(2021)等。

董金玲(b. 1986)出生于江苏连云港,2008年毕业于云南大学艺术史论专业,现生活于北京。

董金玲生活在当代艺术活跃的北京,但她很少参加关于艺术的庆典,而是以最普通的劳动者的身份隐没在人群中,感受着这个时代和现实最沉重的部分,同时用艺术构筑着连接精神和现实的另一个空间,为了美好、祝福和抗争。因此她的作品有着鲜明的个体生命经验的痕迹,并具有普遍意义上的诗性和对现实的敬意。

冯至炫(b. 1993)出生于浙江温州,英国皇家雕塑协会会员。2015年毕业于中国美术学院公共艺术系。2018年毕业于英国皇家艺术学院雕塑系。

艺术家接连不断的灵感来自多元的生活与艺术经历。他的作品通过非虚构的材料层次引起文化共振,使用日常肌理中的隐藏物料进行造史行动。文化元素从高度个性化的材料形态中透露出来,在历史和即兴的叙事中转换,创造出超越单一时期和具体位置的游牧群岛文明。他的雕塑装置总是表现出一种张力,将神话、装潢、探险及太空想象等元素动态融合,材料对他来说是文化的粘合剂,也是对抗过的结果。他的每件作品都充满对当代城市环境与非人性化生产“抵抗”的痕迹,在游牧的创作与展览过程中,不断创造纵向体验的自主结构,在热工业废墟中拾遗的过程中培养人类纪想象的生态系统。

黄永砯(b. 1954)出生于中国福建,2019年在巴黎逝世,是中国80年代初先锋艺术运动中不可或缺的人物之一。他1986创立“厦门达达”,1989年赴法参加蓬皮杜艺术中心年展《大地魔术师》之后,生活和工作在法国,由于多重身份和文化差异的碰撞,他在创作里“以东打西,以西打东”。他多样化的实践涉及文化差异、身份、移民、殖民主义、历史以及体制批判等各种议题。

黄永砯近20年曾多次在各大展览及博物馆展出。他曾代表法国参加1999年第48届威尼斯双年展;黄永砯回顾展《占卜者之屋》曾在沃克艺术中心(2005)、明尼阿波利斯(2005)、马萨诸塞当代艺术博物馆(2006)、温哥华美术馆(2007)巡回展出并获得了好评。

森山大道(b. 1938)生于大阪府池田市,以强烈风格的黑白城市街头摄影闻名。从担任日本摄影家岩宫武二、细江英公的助手起步开始摄影生涯。1964年在《每日摄影》杂志上发表以横须贺基地为主题的系列照片开始崭露头角。1967年获日本写真批评家协会新人赏,1968年与多木浩二、中平卓马在东京涩谷开设事务所,合办摄影杂志《挑衅》并出版第一部个人摄影集《日本剧场写真帖》。

自1990年代起,森山大道于世界各地广泛举办个展和大型回顾展。他的作品被伦敦泰特美术馆、纽约现代艺术博物馆、巴黎蓬皮杜艺术中心等众多公立机构收藏。

童隐蔽行动、制造噪音。通过戏谑和看似偶然的方式创作物件、影像和写画,探索荒野和荒诞,理解他身处的世界,干预理性和规章。

童义欣生于庐山,曾在北京中国地质大学学习地质学,之后毕业于西蒙菲沙大学视觉艺术专业和纽约大学工作室艺术硕士专业。他的作品曾在布鲁克林BRIC双年展、哥德堡双年展、OCAT双年展、东京宫、尤伦斯当代艺术中心、今日美术馆、Para Site藝術空間、上海chi K11美术馆、当代加拿大艺术馆、国立台湾美术馆、上海当代艺术博物馆、赫塞尔美术馆等地展出。2021年,童义欣荣获首届蔡冠深基金会当代艺术奖。

邬建安(b. 1980)出生于中国北京,他的艺术思辨和视觉创造,核心在于借助那些看似远离今日生活的情境,表达人类文明历史中永恒的部分,唤醒人内心感受中隐秘幽微却宏大磅礴的潜意识,进而引发我们对时代和人的反思与观照。

2017年,邬建安的作品代表中国参加第57届威尼斯双年展。近年来,其作品先后参加《跨界:可能与回响》,余德耀美术馆,上海,中国(2023);《思维的线索:馆藏中的行动抽象》,伯克利美术馆及太平洋影像艺术中心,伯克利,美国(2022)等展览;并在北京、上海、香港、新加坡、巴塞尔、纽约等地举办个展。

吴权伦出生于台湾台南。自然与文明,生态与政治,媒介与数位之间的不断改写、折衷与矛盾,一直是艺术家创作的普遍背景。其运用电脑生成影像、摄影、素描、3D打印、现成物与陶瓷等多元媒材,发展成以观念与研究为基础的装置作品。近期作品多从一段收藏/收集的过程起步,关注这些“收藏物/收集物”自有的身份与启示,再逐渐纳入历史与社会的脉络。

吴权伦曾获得2007台北奖优选及2011高雄奖优选,2021年获得意大利拉古纳奖特别奖,2019年以个展获得台新艺术奖年度提名。作品曾先后于数个海内外机构及双年展展出,如台北市立美术馆(2007、2019)、国立台湾美术馆(2015)、光州美术馆(2016)、柏林贝塔宁艺术村(2017)、上海外滩美术馆(2019)、亚尔MRO基金会(2023)等。

张文智(b. 1993)出生于中国大连。2015年和2018年先后获得中央美术学院实验艺术系学士与硕士学位,并在2018年获得优秀毕业生以及优秀毕业作品两项荣誉。他热衷于对亚洲神话故事、以及历史的研究。在对历史深度学习研究的过程中,他大量收集相关旧文献、标本与古董,并将其融入至他的创作之中。艺术家近期展览包括:混沌与不思议,Vanguard画廊,上海(2024);虎归山林,鹿入海洋,刺点画廊,香港(2023);张文智:北丘,ART LABOR画廊,上海(2022);多物种之云,美凯龙艺术中心,北京(2022);爱丽丝的自然博物馆,ART LABOR画廊,上海(2020),其作品被中央美术学院美术馆永久收藏。

赵仁辉(b. 1983),新加坡籍视觉艺术家,主要以摄影进行创作,同时采用多学科方法将影像与实物并置呈现。他的作品探讨了人类与大自然的关系、仁义与道德的课题,同时也关注人类的态度和观点如何影响我们对大自然的认知。

2024年,赵仁辉被委任为第60届威尼斯双年展新加坡馆的代表。艺术家近期展览包括:三只疲惫的老虎,贾米尔艺术中心,迪拜,阿拉伯联合酋长国(2024);场景塑造,新加坡国家美术馆,新加坡(2024);第14届光州双年展,光州,韩国(2023);第一届北京艺术双年展,北京(2022)。

朱昶全从分析人的日常生活来介入艺术活动。他想通过分析影响人的日常行为中种种潜在因素来揭示当下日常生活的规律。他认为影像的效力并非源于自身承载的意义,而是缘于它们的潜在力量,能够释放观者自身积累的经验,并能在这巨大的社会机器运作之中更加自觉。他认为事情的发展绝非单线性的,“全因素叙事”是艺术家对影像创作的理解,把影像与空间中的日常物品通过戏剧、动画、装置、绘画等各种形态生成新的叙事关系。

关于策展人

山中天艺术中心副馆长

StairCASE 青年艺术家个人项目发起人

windKIDS儿童艺术节发起人