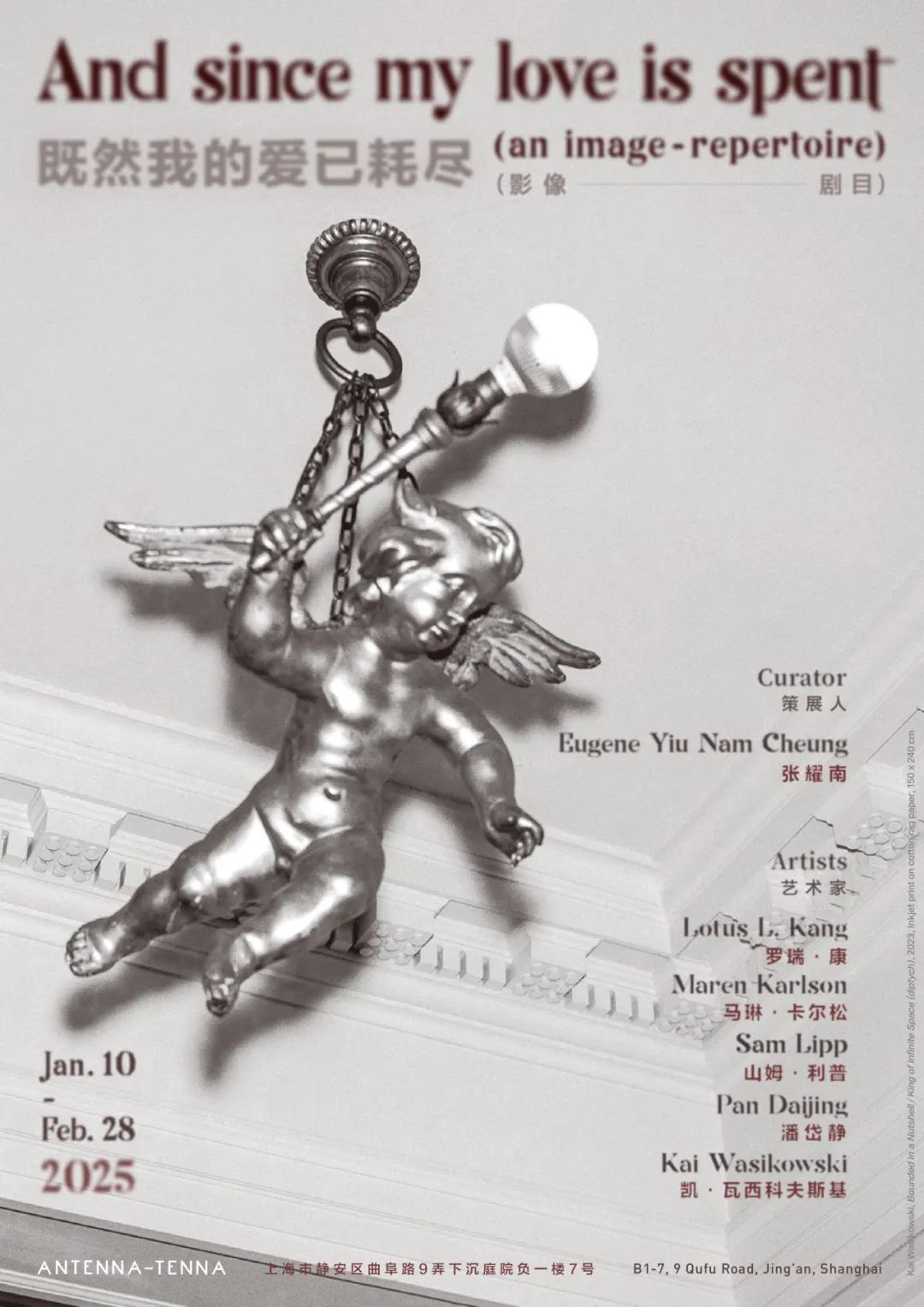

既然我的爱已耗尽(影像-剧目)

开展时间:2025-01-10

结束时间:2025-02-28

展览地点:天线的线

展览地址:上海市静安区曲阜路9弄下沉庭院B1层7号

策展人:张耀南

参展艺术家:罗瑞·康、马琳·卡尔松、山姆·利普、潘岱静、凯·瓦西科夫斯基

主办单位:天线空间

【展览引言】press release

撰文/Eugene Yiu Nam Cheung

在《恋人絮语》(A Lover’s Discourse: Fragments, 1977)中,罗兰·巴特将浪漫的爱情故事架构为剧目,它由人们所阅读的文学文本启发和构思,如同陈列一系列影像,主导着多情主体的痴爱过程如何被现实地呈现。巴特认为,在爱情中,这些形象以鲜明的轮廓存在着:情迷意乱中的人可以完整而准确地回忆起他们所爱之人的身体和魅力的细节,而当爱意消逝,这些明确的画像失去光泽,成为纹理粗糙的抽象,逐渐隐入虚空。巴特写道:“难道身心沉浸仅仅就是一种轻而易举的遁形虚化吗?”1 从情欲的主体中爆发而来的图像剧本构成了巴特的语汇“影像-剧目(image-repertoire)”——一种爱的单向语汇——在这里,爱人作为对方的理想化而存在,无法对构建起的图像作出回应。巴特在谈到自己作为情欲主体时写道:“我是受文学熏陶长大的,一开口就难免借助那套陈旧的框架,但我有自己独特的力量,笃信我自己的世界观。”2

《鬼影》(The Apparition, 1633)是玄学派诗人约翰·但恩(John Donne)的一首诗。叙述者是一个被蔑视的男人,他发誓要纠缠着那个拒绝他的女人,因为她的拒绝“杀死”了他。这个女人因不愿满足于她的骚扰者,而被男人指控为“凶手”——文艺复兴诗歌的陈词滥调。在这里,男主人公(虽尚未被谋杀)变成了复仇的鬼魂,他的纠缠让女人在睡梦中不得安宁,她的身体“沐浴在水银似的冷汗中”;她的脸庞比他更加鬼魅。他试图将她囚禁在他自己的痛苦折磨中。在诗的结尾,这位精疲力竭爱意耗尽的男人最后一次恳求她让步,这样她就可以摆脱“凶手”的指控,保持清白:“…既然我的爱已经耗尽/我宁愿你将在痛苦之中悔恨/也不愿你由于我恫吓而永葆纯真。”3这些句子之所以惊人,并不是因为它们重申了叙述者的男性中心主义威胁,而是因为它们或许表明了叙述者意识到他的“影像剧目”恰处于转变的过程。换句话说,读者也许会质疑他的情欲从爱(尽管 “耗尽”)到复仇再回到爱的转换,那么,如果是剧情的脚本由此反弹或无法复回呢?

本次展览充满着丰盈的想象实践,并以两个深具张力的关联点所萦绕。首先,它试图构建并空间化《鬼影》中的主人公所经历过的“影像剧目”的情感强度:尽管展览作品仿似形成了一个“影像剧目”,意在呼应但恩这位17世纪诗人内心的激烈情感冲击,但它在摆脱其男性中心主义的同时,延伸出更广泛的诗意想象和主题轨迹,意图捕捉在物质史背景之下那些由爱变恨的转折点。其次,借鉴罗兰·巴特在其早期文章《离开电影院》(1975年)中的深刻洞见,他提出了这样一种对照关系:理解一个社会的“影像剧目”,亦即理解在该社会中那些潜藏或显现的主体位置。4 如果这个展览代表了一个现代复仇主体的“想象物”,那么这种“想象物”究竟忠于何种意识形态?换句话说,这个展览所提出的问题是:从爱中抽身到觉醒复仇,这一转变能否揭示出一个人在世界的物质性结构中,究竟如何投身?

1. 罗兰·巴特[法]著,汪耀进、武佩荣 译,《恋人絮语》,2016,上海:人民出版社,页3.2. 同上注,页15.3. 约翰·但恩[英]著,傅浩 译,《约翰·但恩诗选》,2014,北京:外语教学与研究出版社,页106.4. 罗兰巴特[法]著,怀宇 译,《语言的轻声细语——文艺批评文集之四》,2022,北京:中国人民大学出版社,页429-434.

策展人

张耀南(Eugene Yiu Nam Cheung) 是一名写作者、文化工作者,也是机构批判平台Decolonial Hacker的创始编辑。他主要的关注方向是无政府主义的独立媒体实践、语言乌托邦的阈限探索,以及革命意识的文学表达。2023年,他成为伦敦白教堂画廊(Whitechapel Gallery)Asymmetry策展研究员,完成策划“Anna Mendelssohn: Speak, Poetess”展览。张耀南曾在德尔菲纳基金会(Delfina Foundation)担任驻地策展人,并分别参与朱莉娅·斯托舍克基金会(Julia Stoschek Foundation)的策展和第十五届卡塞尔文献展的公共项目团队当中。他的文章曾刊登在e-flux Criticism, Third Text, ArtReview, Griffith Review, Art+Australia等刊物上。2021年,他获得了国际艺术评论奖(IAAC)。张耀南目前在埃因霍芬设计学院(Design Academy Eindhoven)教授批判理论和策展实践相关课程。

艺术家

罗瑞·康(Lotus L. Kang) (b.1985,多伦多)现生活和工作于布鲁克林和纽约。她的作品包括雕塑、摄影和装置、绘画。Kang以其庞大的装置和独特的材料库运用而闻名,她的创作是对于非永久性和介于此间的状态的对话。她的作品优雅无序、层次丰富,通过探索时间、私密史和文化知识之间所形成的关系纽带,赋予其作品一种空间的敏感性。她的作品曾在以下美术馆和机构中展出:Commonwealth and Council,洛杉矶,加州(2024);Kunstverein,慕尼黑(2024);卡蒂斯特,旧金山(2024);惠特尼美术馆,纽约(2024);当代艺术画廊,温哥华(2023);Chisenhale Gallery,伦敦(2023);Atrium Project,芝加哥当代艺术博物馆,芝加哥(2023)等。

山姆·利普(Sam Lipp) (b. 1989)生活和工作在纽约,他的作品探索图像与权力之间的交集,特别是身体与控制系统的关系。在钢版绘画和素描作品中,Lipp利用专有和独特的颜料涂抹和标记制作技术,模仿机械化图像复制的系统程序——像素化、静电印刷术——以及这种技术所带来的物质痕迹——降解、解构。Lipp经常遵循着一种个人的路径,即用钢丝绒作为画笔,画出如针尖大小的厚涂油彩点,并一层接着一层地涂抹,以此形成一种超点画图像。其它作品则直接在不锈钢上使用铅笔,在钢的表面和石墨的光泽之间我们能看到所创造出折射光的相互作用。他的作品曾在以下美术馆和机构中展出:Conditions,多伦多,加拿大(2024);当代艺术博物馆,洛杉矶,加州(2024);Derosia,纽约,美国(2022);埃斯波现代艺术博物馆,埃斯波,芬兰(2019) 等。

凯·瓦西科夫斯基(Kai Wasikowski) (b. 1992)目前生活和工作在澳大利亚的Gadigal Land和悉尼。他的创作包括摄影、录像和雕塑等类型。凯的艺术项目通常利用摄影来反思和质疑西方的视觉或政治知识体系,旨在激发人们对图像所具有强大生命力的好奇心和联系感。他的作品曾在多家艺术博物馆和机构展出,包括Murray Art Museum,阿尔伯里,新南威尔士州(2024);Microscope Gallery,纽约,美国(2023);Gelman Gallery,罗德岛设计学院,罗德岛(2023);Stepping Into Tomorrow Gallery,悉尼(2021)等。除此之外,艺术家曾是三影堂摄影艺术中心,北京、厦门(2019);Square One Studios,悉尼(2017)参与驻留。

马琳·卡尔松(Maren Karlson) (b.1988,罗斯托克,德国)生活和工作于洛杉矶,目前正在加州大学洛杉矶分校攻读绘画艺术硕士学位。这位艺术家致力于研究人类与环境、科学与灵性、个人与集体身体之间的连续性。她的作品曾在多家艺术博物馆和机构展出,包括 Hannah Hoffman,洛杉矶(2024);Soft Opening,伦敦(2024);Mai 36 Galerie,苏黎世(2024);Gathering,伦敦(2023);Chapter NY,纽约(2023);In Lieu,洛杉矶(2023);François Ghebaly,洛杉矶(2022);The Drawing Center,纽约(2022);Ashley,柏林(2021)。

潘岱静(Pan Daijing) (b. 1991,中国)是一位常驻于柏林的艺术家和作曲家,她通过声音来讲述跨越不同学科和形式的故事。她的创作手法新颖独特,融合了各种文献和参考资料、原始情感以及引人注目的美学和诗意感知。她的作品和表演曾在众多艺术博物馆、机构和平台展出,包括 Haus der Kunst,慕尼黑(2024);柏林汉堡火车站--当代艺术国家画廊,柏林(2024);Grazer Kunstverein,格拉茨,奥地利(2023);第 14 届光州双年展,光州,韩国(2023);卢浮宫博物馆,巴黎(2023);大馆,香港(2021);第 13 届上海双年展,上海当代艺术博物馆,上海(2021);泰特现代美术馆,伦敦(2019)。