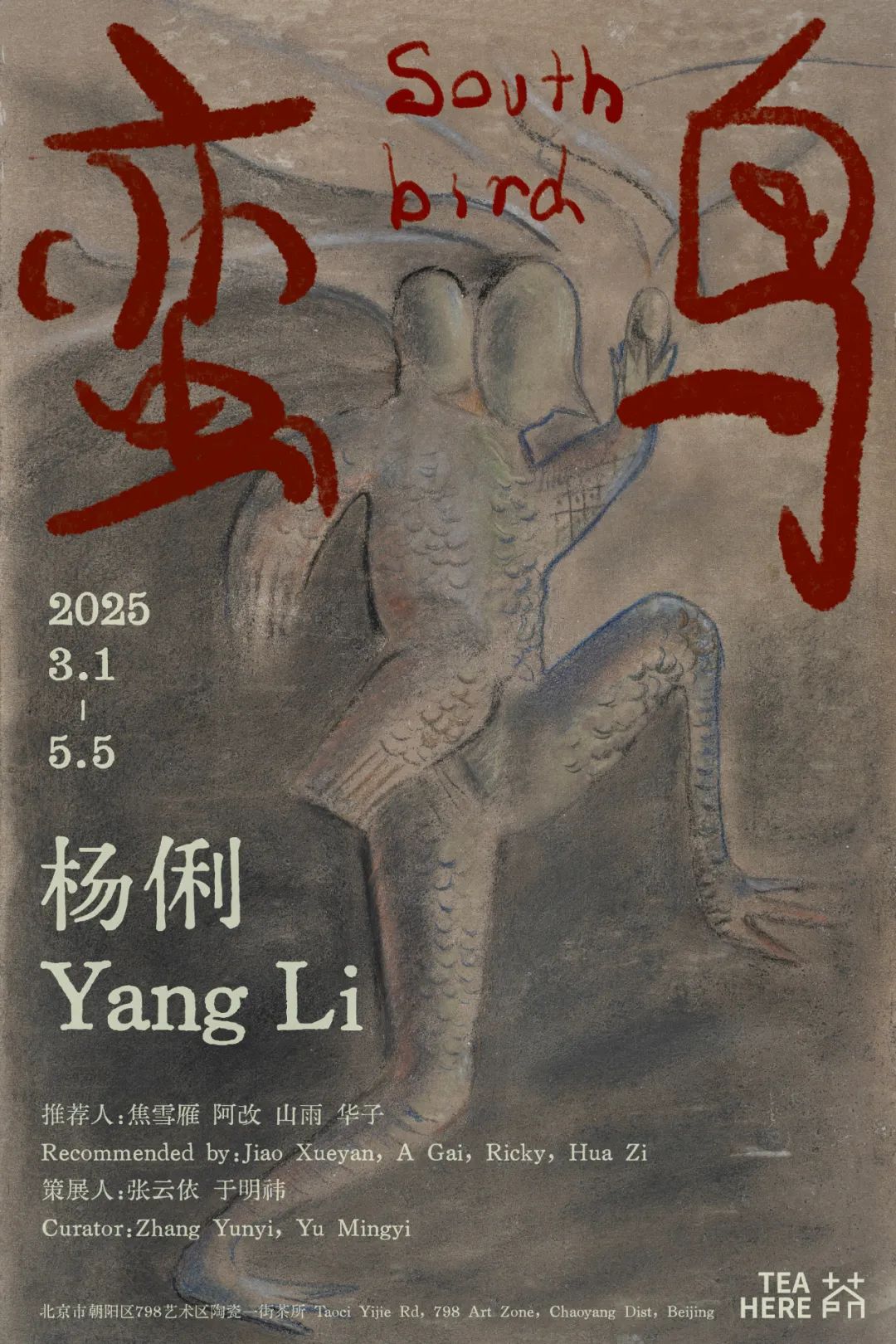

杨俐:蛮鸟

开展时间:2025-03-01

结束时间:2025-05-05

展览地点:茶所

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区陶瓷一街

策展人:张云依、于明祎

参展艺术家:杨俐

主办单位:茶所

茶所欣然宣布将于2025年3月1日展出艺术家杨俐个展“蛮鸟”,呈现其自2023年起创作的色粉作品、早年绘制的信封画,以及手工织物与雕塑,展期持续至5月5日。

在孩子生病前,杨俐每日的工作从准备早饭、收拾打扫开始,爱人九点半起来,那时会再做一次饭。因此,她总在四五点没有琐事时画画,记录前一日的随想,发在小红书,她为自己写的简介是:一位家庭妇女的绘画日记。近半年,杨俐过上了规律的陪护生活:一早给孩子揉腿,等医生查了房,把孩子的床位推到窗边晒太阳,晒足再移回来。下午是这位母亲的空闲时间,她还是每天都画,画架随身携带,在医院时会放在病房的阳台。

杨俐今年46岁,典型的湘女面孔,常以双麻花辫示人。幼时学画未果,青年拾起画笔,中年在油画院进修,没能让她完全找到属于自己的道路。2023年,她开始画斑鸠。第一幅标注了日期的斑鸠画绘在2月1日。有感于窗外大树上的一对斑鸠夫妇和诞下的小斑鸠,杨俐着手记录它们的生活,这一系列就以“老朋友”这个平实的名字命名了。

在5月29日的“老朋友”中,杨俐第一次身穿鸟衣与斑鸠对坐,一人一鸟,仿若熟识,但形同对峙,好像交换了灵魂。这天起,更多的“杨俐”进入画面,斑鸠成了她的绝对拟体,而后迅速笼罩到更多的对象和社会境况:孩子的病情、自身的精神疾苦、生存环境的抑遏、对纯真的怀想——她将对人间事的情感倾注在斑鸠身上。斑鸠成为了杨俐,杨俐逃脱了,得以从恐惧、恼火、无助与焦虑中短暂喘息,这种心灵上的保护适度削弱了现实对一位平凡人的无情摧毁。

与发源自现实的“鸟”并行的是她称为“小怪兽”的奇幻形象——杨俐对幻象的感知似乎是一种必然,她过分敏感的神经能够自动识别出域外之物,这些生物的轮廓在杨俐拿起作画的信封纸时已在纸面,她只是勾勒。它们让人联想到《山海经》中的奇诡异兽,和发轫湘楚山水、远离城市文明的民间夜谭,就像是大禹测绘下九州范围外的“海外”和“大荒”中的精怪,曾在湘人的基因中隐性了几个代际,如今都借由杨俐的笔成形了。

几乎每一幅杨俐的斑鸠、怪兽画,都分毫未彰显过人类在面对自然物时,天然的权威感和改造的欲望。她对形象的塑造先知先觉,由直觉野蛮地脱出,不问秩序。与其说是杨俐用斑鸠拟人,不如说这是自然物在主导人类的罕见情况。杨俐是那条纽带,且相信她更愿被归于自然的那一方。

杨俐与鸟的因缘此前在她的生命经验中已几次浮现,兜兜转转又拾起。儿时返乡路上的布谷鸟叫,乡愁般反复回响;青年时期,在株洲铁路旁出租屋中绘制自画像,她莫名将一只神鸟放进了画面;爱人为她雕刻的鸟形木雕,经过十余年颠沛仍完好地保存。后来在她家中聊天,我们问起杨俐想不想当鸟,她说——

“我肯定啊,不是我想,我本来就应该是。”

关于艺术家

杨俐 出生在湖南常德,现生活于北京。她的绘画最初是对眼前幻象的记录,是那些自动出现在牛皮纸信封上“怪兽”的肉身通道;在近年的纸本色粉画中,她以斑鸠鸟为核心,一点一滴地消化着当下的信息洪流,构筑着一个常驻人间的鸟人异世界。

推荐人寄语

焦雪雁:

我对杨俐的了解不多,她的事情主要通过胡昌穹讲的,当看到杨俐画的一本本的色粉集,挺感慨。在此处,绘画最自我的一种方式显现了:自己跟自己说话,是纾解与自省的途径。未能成行的凤凰古城之行变作画布上的《老朋友》,《逃跑日记》记录着挣扎,《她还没重生》则是面对信仰与身份认同的困惑。每日的绘画记录成为杨俐与外界的沟通桥梁,也是对抗困境的武器。适逢3月1日茶所展览开幕,非常为杨俐开心能在茶所将这些生活日记式的绘画作品展开与大家交流。

阿改:

好的艺术令人失语。失语的情状,可以是颤栗,可以是狂喜,可以是感念,可以是无端的怀想,当然,也可以是不可名状的出离。

杨俐的画,令我失语。而我的失语,近于出离——一种思维断裂、言语击空的顿格。

她的画,当然是有故事的——欢欣的、失落的、愁苦的、悲怆而压抑的、渺茫而奇幻的……如果你问,她会告诉你,那些鸟儿、“鸟人”与天空、树木、屋檐的故事,那些人造物,如挖掘机、线团、棉签与那些画在陈旧信封上的无法归类的事物的故事。

但你尽可以不问的,只是自己看,从那些质朴中看出她的质朴,从那些灰黯中看出人生的不易,从那些绚烂中看出世间终归有情。

我总觉得,那些鸟儿在唱歌,在方寸的纸本上小小声地唱,连成片地唱,就像这位妻子、母亲、女人在不忍赘述的过往、在川流不息的此刻歌唱。

山雨:

“绘画于她,不仅是她的创作,更像是她疗愈自我、和这个支离破碎的世界握手言和的方式。在她的画作中,我们看到了平凡生活中的不凡之美,感受到了一位女性在家庭与自我之间的平衡与坚持。她的艺术,如同她的生活,简单却深刻,温暖而有力。”

在她的画笔下,生活不再是琐碎的重复,而是充满色彩的诗篇。质朴动人的作品,生活里的琐碎和坚强,生命里的希望和欢愉,隐遁在画面的角角落落,阳台外树上的那一家斑鸠,是她画里的常客,四季更迭,光阴流转,画画是照进寻常里最亮的那束光。

平凡的日子里长出些生机,去反哺阴霾的日子,填满岁月的罅隙,画画赋予了她无穷的勇气和韧力。她的笔触敏感又急促,她亲密的家人、熟悉的朋友、擦肩而过的路人、和想象中异度空间的陌生人,在她的画里化身成一只只形态各异的鸟,欢喜的、友善的、沮丧的、若有所失的、静默的、愤怒的、挣扎的……内心的写照和镜像,以鸟类独有的姿态、表情和相貌来诠释,鸟的世界是大千世界,有悲欢离合,有魑魅魍魉,有世俗可亲,有极乐净土,有遒劲的挥洒,有凛冽的刻画,有柔风拂来的漫山翠绿,有望眼欲穿的希望、期待和祝愿。

了解杨俐的人可能多少知道,她曾学过画,但终没进入学院,没经过学院的规训,按照不太严格的意义分来讲,她属于outsider artist,我更愿称他们是野生艺术家,而不是素人艺术家。画里的自由和快意自然会自圆其说。她一直不停地画画,这些年没想到去刻意展示,更像是自己的日记,被隐秘地记录下来,被默默地收拾到角落。我们偶然机会见到她的作品,她一张张展开,一张张徐徐道来,由此窥见她的生活点滴,窥见她“野生”的天马行空,几个朋友一直鼓励她拿出来展示一下。因缘际会,感谢茶所的伟平、雪雁两位老友,给了一个平台,在这个春天里,让杨俐把她的故事讲给更多人听。

华子:

第一次在小红书看到杨俐老师的作品,我的第一感受是这个人好能画,几乎每天都在画,一两天就更新一幅作品。作品的题材就来自于简单朴实的日常生活,她家窗外的树、鸟,她去过的河边、市场,她看到的一些新闻事件,还有她的一些情绪。每一件有所触动的事情,她几乎都能用画笔记录下来,细腻而生动。见到杨俐本人时,我并没有感到有任何落差,跟我想象中一样,那么的朴实、平和,又隐藏着神秘和执着。翻看她几大厚本的作品,像是在看一本日记或自传,有些就像流水账一样自然,有些又有点鬼魅,触动着你的神经,不经意间打动你。她的创作没有外部驱动,无论是工作还是利益,有的只是自发的表达和对世界的认知,大多源自于情绪的出口,真诚不做作。她的大部分作品在画鸟,鸟既是她观察这个世界的窗口,又是她自己的化身,让我看到了传统中国女性在朴实温和的性情下蕴藏的力量。

特别致谢:王殊、茶所团队