后工业的诗

开展时间:2025-03-08

结束时间:2025-04-08

展览地点:一个画廊

策展人:苏三

参展艺术家:乔相伟 张子仪 权文废 陈文轩 易承桃 张茂 乐毅 黄昱 卫俊 冯超

主办单位:一个画廊

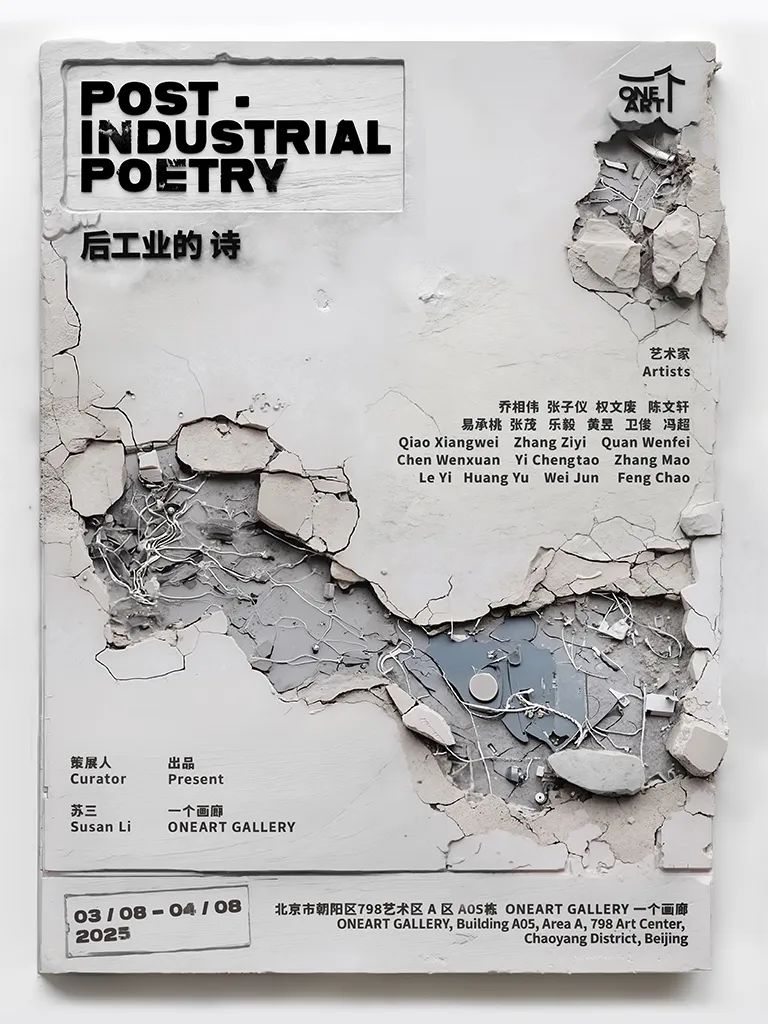

ONEART GALLERY 一个画廊欣然宣布,将于2025年3月8日至4月8日呈现艺术家群展“后工业的诗”。本次群展是一个画廊乔迁至798艺术区全新空间后的首个展览。

文/苏三

每一次时代的转向,都带来蓬勃的生机,也必然伴随着步伐的撕裂和伤痛。时代的发展越是冰冷、残酷、机械,我们越是渴望艺术的感性和诗意,对时代感受作出更充沛的阐释,以此对抗资本主义对生活的殖民。

本次展览展出了10位青年艺术家的作品,艺术家们试图通过概念、材料、内容与形式的创新,去呈现个体的感受与时代的共鸣。

导言:

后工业时代的社会景观中,钢铁厂房的锈迹与玻璃幕墙的冷光交织,数据流在光纤中奔涌,算法接管了决策权。这个充满矛盾的时空,既是机械理性的巅峰,也是诗意栖居的荒原。当3D打印替代了手工雕琢、AI生成挑战了原创性定义、区块链重新分配艺术权力时,“后工业的诗”不再是对田园牧歌的怀旧,而是对技术介入下艺术本体的深度叩问——工具的重组如何催生新的美学语法?数字生存是否孕育着另一种人文精神?

后工业这个词,其实所指的是涵盖了目前为止跨度较大的三个时代阶段。机械复制时代,本雅明预言技术发展对艺术灵韵(aura)的消解,让艺术摆脱崇拜仪式感得以民主化;数字信息时代,鲍德里亚以拟像(Simulacra)与仿真(Simulation)指出,信息时代下真实与虚幻的边界之混淆,艺术品也在代码的转译之下成为类像;而人工智能时代,虽然AI的应用仍在快速发展之中,但生成艺术在未来的颠覆性早已有迹可循。之所以用后工业而非更具体的词,是因为时代的影响是叠加的,而非单一的。在今天,我们身处于叠加态的历史进程当中,很难去拆分立体的感受。

技术与时代发展的巨轮之下,个体常常是无力的。而在天平的另一端,人类的主体性也存在着残酷又充满希望的悖论。如同福柯的主体性理论所揭示,人类的主体始终被权利编织的知识网络捕获。而艺术家们通过美学实践与异质空间的创造,去实现“自我赋权”,以此揭露某种权利机制,或是重构自我,以此抵抗或是重生,这不仅是艺术家主体性的体现,也是能与观看者达成共鸣的基础:当我们拥有共同的时代体验,我们有更大可能获得某种意义上的主体性共识。

在技术革命牵引艺术革命的今天,我们该如何保有人类主体性的自由?

本次参展的10位青年艺术家,来自天南海北,创作的理念、形式、路径也各有不同,但却有着某些对时代感受的集体共性。我将他们的作品分作三个篇章,试图完成这次展览的诗篇议题。

参展艺术家简介

陈文轩

Chen Wenxuan

金史密斯学院 硕士

中央美术学院 学士

陈文轩(1995年生)是一位驻扎在上海的跨学科艺术家。他的创作聚焦于探索自然作为象征语言在其工业生产过程中的多种形态,尤其关注这一过程中所生成的“翻译”与“异化”现象。

通过装置作品,陈文轩重新构思了工业与产品设计策略,探讨工业体系如何将“自然”转化为徒步、露营和冲浪等活动的象征符号。其作品深入剖析了设计文化如何挖掘消费者的潜意识冲动,并审视工业构建的“庇护所”如何塑造了社会对舒适、欲望及物质性的认知。

陈文轩作品中反复出现的母题是攀岩握点 —— 这一源于天然岩石形成的抽象几何符号。此物件体现了“自然”向功能性符号的转换,成为超越原有岩石本身的超现实表征。陈文轩将这些“异化的岩石”重新置于观察语境之中,指向工业化世界中熟悉的碎片,启发观者反思现代社会系统所引发的物质与象征层面的转变。

权文废

Quan Wenfei

哥伦比亚大学硕士

自称“互联网考古学家”的权文废,是一位技艺精湛的版画家。通过将油彩与丝网印刷在画布上(一种由安迪·沃霍尔推广的版画制作方法),成为了独版作品。文废创作的作品独具特色,探索了快乐、记忆和习惯形成等主题。文废深入研究了“选择性观看”的核心概念,这一概念是版画家世界观的延伸。通过比例和颜色的变化和组合,她进一步发展了“点击获胜”和“洗牌”系列。这两个系列的灵感都来自90年代的Windows纸牌游戏——第一代提供多巴胺刺激的机器。

通过有选择地观察图像的元素(颜色、形状、构图),版画家文废与另一身份——网络考古学家合作,剥离多余的信息层,重新排列,将作品恢复到原始状态,或将其转化为一个全新的抽象图像。文废认为,“选择性观看”已经深深植根于我们当代的感知系统中,她的作品只是唤醒了这一现象,让我们意识到它的存在,就像在Word文档中为图像添加文本包装一样。

张子仪

Zhang Ziyi

圣路易斯华盛顿大学 艺术与哲学双学士

芝加哥艺术学院 绘画艺术硕士

生于1999年,北京。目前在芝加哥艺术学院教书,工作生活于芝加哥。她的作品曾在《数字美国》、《Floorr杂志》、视觉工作室8等刊登,并在Plexus Projects,The Wrong Biennale展出。

艺术家自述:

我是一名跨学科的艺术家,实践包括绘画、网络艺术、表演、视频和写作。我的做法是在以下两者之间寻求平衡,技术与劳动,个人与集体,嬉戏与批判。我作品中反复出现的一个主题是对生活事件的反思和重新想象,模糊真实与虚构之间的界限,为挑战创造空间传统叙事和揭示更深层次的真相。对我来说,成为一名艺术家不仅仅是创造;这是一种全面的生活方式——一种深刻的致力于“活出自己的艺术”。我的实践证明了我的耐心,勤奋,以及对自我进化和挑战的永恒奉献。(译文)

易承桃

Yi Chengtao

纽约大学 互动艺术硕士

普拉特学院 工业设计学士

1992年出生于中国成都,现居纽约,目前他在普拉特学院担任访问讲师。易承桃的作品常常围绕视觉本身、观看行为以及人类的感知系统展开。他的艺术实践涵盖绘画、雕塑、装置和数字媒体等多种形式。他的作品曾在国际范围内展出. 包括成都美术馆、成都双年展(2021年)、玉林颂项目空间,上海没顶画廊,以及纽约Rainain画廊、BelowGrand画廊和NARS基金会。他获得的奖项有2020年的大西洋月刊“空白画布基金”(Blank Canvas Fund)奖项以及2016年的A’Design银奖。他还于2023年完成了两期NARS基金会的艺术驻留项目。

张茂

Zhang Mao

中央美术学院 实验艺术与科技艺术学院研究生

2000 年出生于安徽省,成长于石家庄。张茂多采用现成品材料进行媒介创作,通过解构重组等形式,呈现出动态装置等多元形态。同时,艺术家也在进行影像和行为艺术等形式的创作。在发掘神话、历史、宗教等题材文本基础之上,以诗意探讨其中人对自然感知的延展和融合,强调个人情感在自然物上的通感表征体现,以及机械虚拟的幻觉现象。作品曾获得C-IDEA、新星星、明天雕塑奖等国内外多个奖项,并于四川美术学院、北京时代美术馆等地展出。

黄昱

Huang Yu

街头艺术、数字艺术家

自 2012 年起,黄昱(FISH)以城市空间为灵感进行创作,探索城市化与数字化进程对社会和个体的影响。通过将街头艺术与新媒体技术相结合,呈现出既根植于现实又跨越虚拟的独特视觉语言体系。以此探讨传统艺术形式与现代技术的关系,以及数字化与城市空间如何影响当代生活与个体经验。他的作品不仅反映了现实世界的变迁,也邀请观众思考现实与虚拟、物理与数字之间的互动与联系。

乐毅

Le Yi

上海大学美术学院 建筑学学士

乐毅是一位数字艺术家和电影制作人,1989年出生于中国上海,现工作生活于挪威。自2016年以来,他主要以数字媒介作为艺术实践手段,创作形式涵盖影像/电影、3D 动画、游戏与人工智能技术。他的作品聚焦于科技批判、自我身份探索以及科幻等主题。Axl 的作品曾于 NOWNESS Asia、VideotageHK、Videoclub UK、CIFRA 和 Arte Tracks 等平台发布或展映,并在香港巴塞尔艺术展(Art Basel HK)、威尼斯 Microclima、Siggraph、都灵东方艺术博物馆(MAO Torino)、CICA 博物馆、上海油罐艺术中心(Tank Shanghai)以及上海喜玛拉雅中心等艺术机构及展览现场展出。此外,他的影片在多项国际动画电影节上赢得了广泛关注与奖项。乐毅也是柏林电影节人才计划的校友,同时也是挪威 NBK 与 UKS 的成员。

乔相伟

Qiao Xiangwei

西安美术学院 绘画硕士

西安美术学院 油画学士

1993年出生于陕西西安,现工作生活于西安。他的绘画作品根植于童年与家乡的符号,交叠赛博世界的虚拟重构。他在游戏中建模以模拟自己、朋友和真实建筑,而在画布上构建赛博分身、电子波普符号。他的作品多以波普式的方式创作,以泥沙俱下的面貌将艺术家的感受呈现出来,杂而不乱,兼具热闹的氛围和孤独的冷峻,矛盾又和谐。他的创作主题既有个人感受的议题,也有对社会和时代的关切,非政治性的、不带观点和结论的,而是以镜面切片的方式呈现出世界照映在艺术家身上的反射。

冯超

Feng Chao

伦敦艺术学院 研究生

西安美术学院 学士

冯超(b.2000),浙江湖州人,2019 年毕业于中国美术学院附中,2023 年本科毕业于西安美术学院当代绘画专业,现伦敦艺术大学坎伯韦尔绘画硕士在读,工作生活于伦敦、杭州。冯 超 的 实 践 是 关 于‘ 有 机 超 叙 事 机 器’(Organic hyper-narrative machine)的搭建。他会敏锐的捕捉到各个领域的高阅读量图像,将它们谨慎的挪用并重组成小事件,最后将它们嫁接在特殊的叙事结构下,制造一系列有机叙事。在他的观念中,大部分的作者与图像都存在一定的主仆关系,而冯超与其作品之间则是一种造物主—有机体 (Creator—Organism) 的关系。冯超所创造的故事不属于他自己,是自由的有机体,作品的故事和性质取决于观察者的视觉经验,而特殊的叙事框架会超倍强化叙事性,甚至使内容本身失去意义。在这样的图像逻辑下,叙事将发生颠覆性的改变,冯超将带领图像打破叙事欲望和结构的规训,探索和搭建超叙事机器的帝国。

卫俊

Wei Jun

法国马赛美术学院 DNSEP(MFA)硕士

1992年出生,现工作生活在深圳、惠州。在卫俊的创作实践中,绘画是不断变化的工作。他聚焦数字图像时代下,隐含着的扁平叙事带来的风险:身份的丧失、不能安抚的孤独、缺乏思想和深度、同质化… 艺术家并非遣责,而是以年轻一代的视角,以图像来生成新的图像,展开阐述一个新的美学世界。他注重细节,偏爱特写,试图变造生活中来源复杂的图像,将它们的“名词”属性,恢复至“形容词”状态,并鼓励观者去猜想作品之外的故事。他的作品与其说是一种观察,更多的是一种思考,而思考本身即是伟大诗歌的发源地。

关于一个画廊 ONEART GALLERY

ONEART GALLERY一个画廊 2023年成立于北京,由90后创办,是坚定的长期主义者。致力于在全球范围内推广优秀的当代青年艺术家,促进东西方文化交流,与藏家和艺术家共同成长。