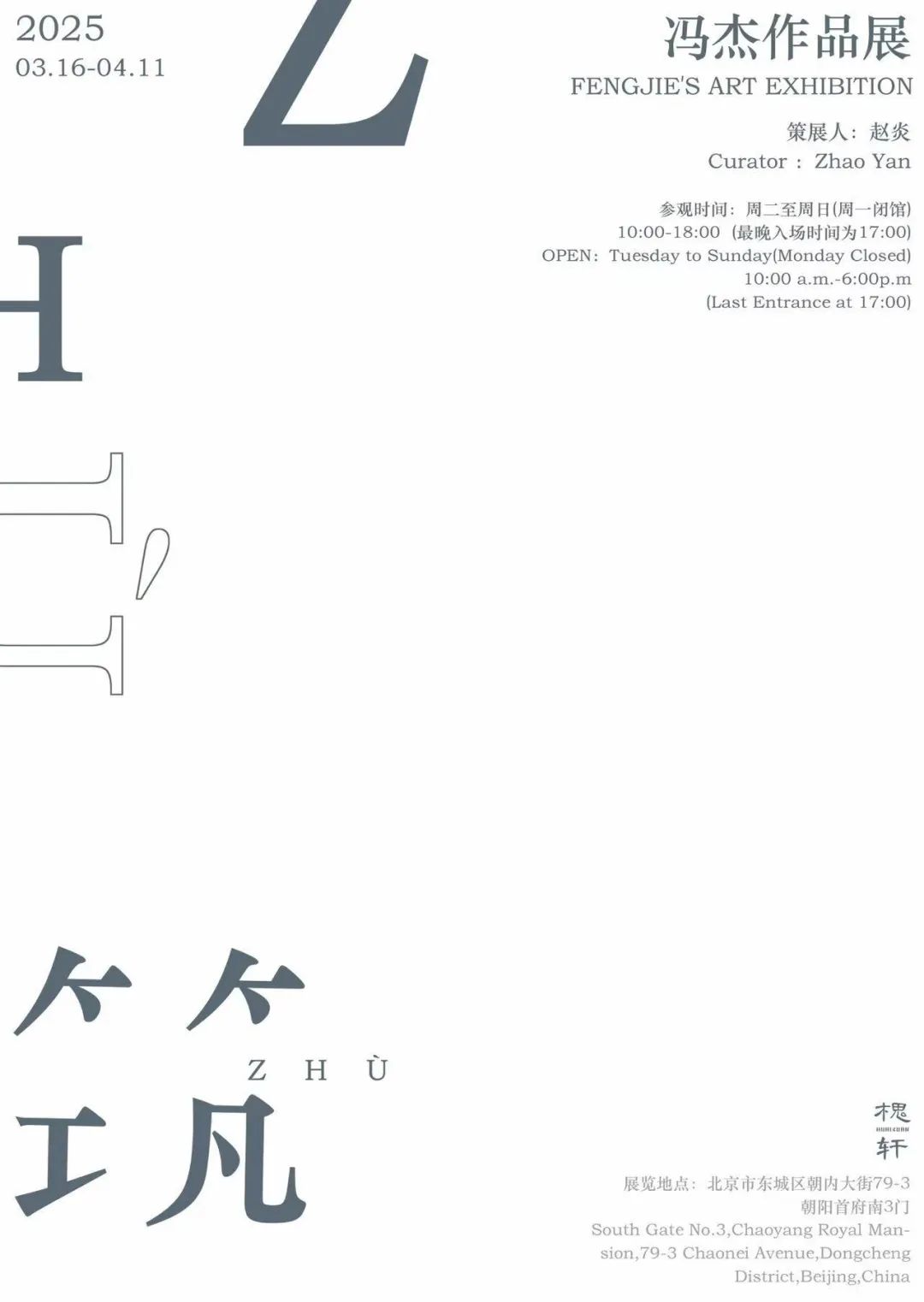

筑 – 冯杰作品展

开展时间:2025-03-16

结束时间:2025-04-11

展览地点:槐轩HUAIXUAN

展览地址:北京市东城区朝内大街79-3朝阳首府南3门

策展人:赵炎

参展艺术家:冯杰

主办单位:槐轩HUAIXUAN

展览前言

文/ 赵炎

冯杰的艺术创作始终对自然、人,以及人与自然之间的关系保持着持续思考,无论是写实还是写意,不同的材料或呈现方式,这种关注从未中断。在他近几年的作品中,有一批作品专注于“纯粹”自然:以单纯的水面、云山、竹子等为主题创作了系列作品,如果将这些作品与他早年以人物为主或将人与风景并置在一起的作品相比,这些作品显示出他的创作出现了一些颇有意味的转向。

这种转向一方面是基于图像的,从较为具象的人与风景转向相对缥缈的云山或浩瀚的水面,即使是竹子也聚焦于片段化视觉经验中的抽象形式和质感,这是一种努力跳出舒适区寻求新的艺术表达方式的尝试;另一方面,这些作品是从不同的角度重新探索关于自然和人之间的关系,或者更具体地说是他自己对自然理解和体悟的表达。康德在《纯粹理性批判》中提出:人为自然立法,因而,作品中这些看似“纯粹”的自然之作,实则都是人化的自然,是艺术家以自我的知识、理性、修养和感性投射于自然这一主题所映射出的一种精神的自然。

此次展览以“筑”为主题,表达了三个层面的含义。首先,“筑”的本意是古代建墙时捣土用的杵,也指代古代的一种乐器,本就有技术与艺术的元素,不仅其中有“竹”,繁体“築”中亦有“木”,是一个具有典型自然意味的字,因而将其作为本次展览作品关照自然的一个象征性符号。其次,“筑”这个字具有结构性的意味,表达了一种建构的含义,其中有自然之物、有技术手段,又有空间关系,也意味着对于自然的重新建构和表达。本次展览空间从前厅到后堂分别展现出的三个自然主题:水、云山和竹子,正是对这种结构关系的呼应。并且,由于槐轩独特的展览空间,参观者也能够在内外空间的移步换景之间体会人与自然的外观与内观之别。最后,此次展览以“筑”为名也暗示了艺术家试图在美学上重构当代人的自然体验,这是对关于自然的传统美学趣味的一种重筑。水、云山和竹子,本就是三个重要的中国传统美学符号:所谓智者乐水、仁者乐山,而君子则比德于竹。但在当代技术化的生活中,城市的钢铁丛林和数字化的人造景观则构成了一种新的自然,过去的自然已经逐渐离我们远去。通过在作品中融合纸本绘画、架上绘画、影像、苏绣等不同媒介和技术手段,冯杰探索了多种媒介表达下传统美学视野中的自然之物可能焕发出的新的美学体验。因此,这些经典美学主题的再现既是对遥远过去艺术精神的追忆,同时也是探寻当代人田园精神寄托的母题,就冯杰自己的艺术之路而言,这也是他在构筑个人艺术理想的一种积极探索。

2025年3月1日

ABOUT-艺术家

冯杰 Feng Jie

中央美术学院教授、继续教育学院综合绘画教研室主任、中国美术家协会会员、中国壁画学会会员

2006 “今日中国美术大展”( 北京 )

2007 “记忆碎片”“仁山智水”个展 ( 韩国首尔 )

2007 “记忆碎片”“仁山智水”个展 ( 美国纽约 )

2007 中国当代艺术文献展 ( 北京 )

2008 黑桥艺术区年轻艺术家新作展 ( 北京 )

2008 中国当代油画大展及学术研讨会 ( 韩国首尔 )

2009 成都双年展 ( 成都 )

2011 “守望者——语言转换与意义生产”( 广州 )

2012 中央美术学院教师作品展 ( 北京 )

2014 “风景关键词”( 广州 )

2014 第十二届全国美术作品展览 ( 北京 )

2014 第三届全国美术作品展览壁画作品展 ( 北京 )

2018 第六届全国青年美术工作者作品展览会 ( 北京 )

2019 “面纱”中国虚色绘画展(北京索卡艺术中心)

2025 “筑”冯杰作品展(北京槐轩HUAIXUAN)

** ABOUT-策展人**

赵炎** Zhao Yan**

中央美术学院副教授、硕士研究生导师、中央美术学院学报《世界美术》杂志编辑。致力于西方艺术史、艺术理论和当代艺术等方向的研究,同时从事艺术批评和展览策划工作。

出版专著:《未知的边界:新媒体艺术与技术》《超现实的艺术批评》《柏拉图的眼光》《林风眠》等。译著:《当代艺术:1970 年之后》《绝对的资产阶级》。合作译著:《1945 年以来的当代艺术指南》《视觉文化:图像与阐释》《绿色律令》《1985年以来的当代艺术理论》等。