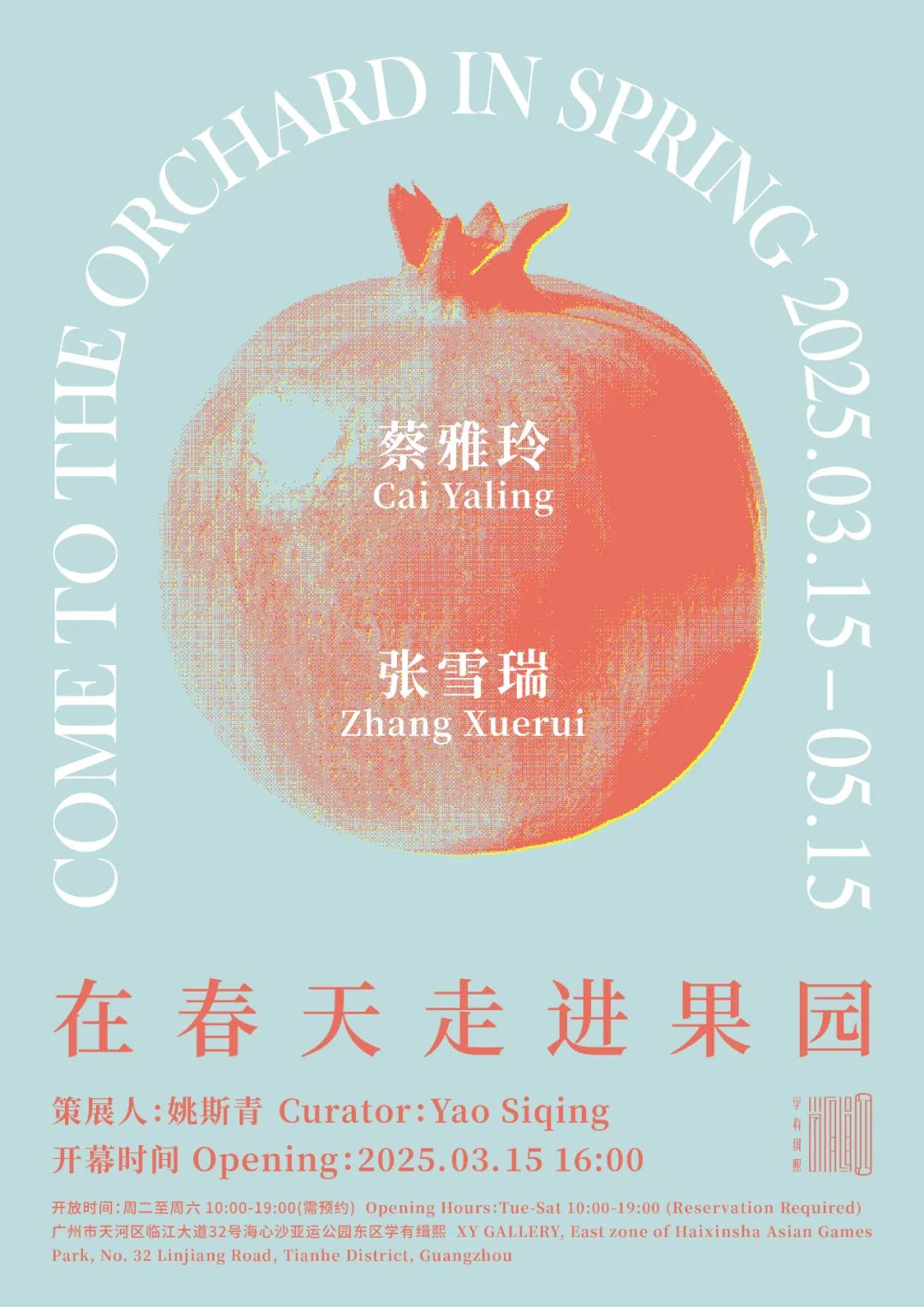

在春天走进果园

开幕时间:2025-03-15 16:00

开展时间:2025-03-15

结束时间:2025-05-15

展览地点:学有缉熙

展览地址:广州市天河区临江大道32号海心沙亚运公园东区

策展人:姚斯青

参展艺术家:蔡雅玲、张雪瑞

主办单位:学有缉熙

前 言

在春天走进果园,这采自鲁米(Molana Jalaluddin Rumi)的诗句^I^,一方面令人遥想古波斯的无花果树、石榴树、葡萄树…一个智者独自领悟其本真的处所;另一方面则不免唤起对岭南园林喜植果树的此地回忆,那是荔枝、杨梅与萍婆^II^的盛宴。果实的丰盈与甜润总容易让人心生喜悦,尤其在春天时,花正开而果未结成,更令人增添几分期盼和遐想。正是时间和想象力共同发酵的力量,如温风细雨的交织,才能建造出这春天的果园:天气回暖,生息萌动时,花就开了,花的香味勾勒出果实未来的形态。在四季往复中,不少古老文明都特别看重春天所征兆着的草木生机。尤其在强调万物一体的中国文化中,也正是因为春天的生发之象与花果繁衍的生生之理而为我们所久久敬重,从而被赋予了极高的象征意味。如宋代理学家朱熹在创设他的宇宙论时,就说“太极如一木生上,分而为枝干,又分而生花生叶,生生不穷。到得成果子,里面又有生生不穷之理。” ^III^那么,这可能也就是有必要在春天走进果园的缘故,我们尚未直接触碰到果实,却通过作为上一生命阶段的花朵去召唤它,这无疑同时也拉长了我们品尝果实的余味。而在春天走进这个展厅,亦应作如是观。

两位艺术家的创作中各自有花,它们如高低声部般参差而立,和窗外的绿荫也互相映衬,在最显明的层面上构成了本次展览主题的视觉索引。张雪瑞从旧衣物上剪下的小碎花在树墩上肆意生长,铺满了整个横截面,恍若其间有柔风拂过,质朴的日常物通过艺术家的静心观照和择取重组,获得了对自然生趣的一种“写真”^IV^。蔡雅玲由身体器官变形而来的玻璃瓶花,则在尖锐与饱满的圆容之间保持着微妙平衡,跳脱地叩问在“比德”与“香草美人”^V^的文化传统下所隐藏的性别意识。在这两个不同的系列中,含蓄宛转是这两位艺术家共通的气息,在具体的艺术手法上则各有侧重,这也就构成了将她们作为两个并置的个案来生发展览的理由。

无独有偶,这两位艺术家同样出生于山西,年龄相仿,也有着在北京求学和工作的相似经历;细绎她们的早期创作,“在家中”也可能是她们共同的灵感来源。在漫长的历史中,家庭(或称“内闱”)一直被视为女性的独特领域,她们自出生后就在这里接受了母女、姐妹传承式的女子教育,以便为未来出嫁后的主妇职责做准备。这种潜移默化式的教育中,包括了大量的手工劳作的内容,如针线活以及准备餐点,张雪瑞对旧衣物和织物的重新使用、蔡雅玲对刺绣串珠的浓厚兴趣,应该都与这种特定的女性经验有关。但是随着时间的推移,以及更多的不同思想文化资源的进入,她们又逐渐地走到了某种分叉处。张雪瑞将她从建筑学中得到的滋养、卓越的色彩感知力和对抽象的理解融为一炉,通过她精确控制手与眼的格子绘画,诉说了一种时移事往、光阴渐变的感性认知,在近期的作品中,又通过加入与家族记忆有关的箱子和沙发,来进一步推进与人世人事的距离。因为这种节制的自我要求,对家常感的化用,于雪瑞而言,渐成一种如炉火余温般渐渐退去的慢速。而蔡雅玲则更多地吸收了观念艺术的创作特点,通过将有意选择的图像和词语加入到珠帘中,从而完成了对女性的日常劳作装置化,也试图进行一种宛转的父权制批判。这些变化也是本次展览试图予以呈现的,因此,展览也采用一种“花开两枝,各表一头”的空间修辞,试图突出她们在差异中又有所交融的状态。以进入展厅为起点,如果顺时针方向行走则会先遇见张雪瑞的作品,逆时针方向走则会先遇见蔡雅玲之作。

如果这两个并置的微型个案研究试图揭示出同样的根系,不同的滋养则长出了不同的花与果;但在另一面,它也试图揭示我们对每个生命自然生长、成熟的欣悦是始终如一的。终归是在果实成熟时,它告诉我们花朵曾盛开过,这深深地唤起了我们在春日里曾心怀憧憬的滋味。

撰文 / 姚斯青

注释:

I 鲁米是古波斯著名的诗人和神秘主义者,出生于1207年,贾拉鲁丁(Jalaluddin)是他的称号,意为宗教圣人,莫拉维(Molana)是他的尊称,意为大师、长老。他的诗往往与在尘世中得到信仰的智慧相关,他虽然提倡节制但反对教条主义者的苦修,因此他的诗歌中对世俗生活之美是抱着欣赏之情的。“在春天走进果园”,既是他的一首诗,也是他的一个诗集中译本(梁永安译)之名,这首诗的全文如下:

在春天,

来果园吧。

在石榴花丛间

有阳光,

有美酒,

有心爱的人。

若你不来,

这些就无关紧要了。

若你来了,

这些也无关紧要了。

II 种植果树历来是岭南园林的重要特点,不仅提供观赏遮荫,还能提供佳果美味,体现了岭南人务实的性格。这些果树品类繁多,以荔枝最为闻名,早在南越王的宫苑遗址中就已经发现了荔枝、杨梅、苹果、橄榄等果树的种子。

III 可参见朱熹《朱子语类》,中华书局,1986年版,页1931。

IV 在强调气论的中国文化传统中,对气高于形的强调,同时也深刻地影响了艺术家对何为“真”的看法,并且开拓出后来的“写意”观念。五代画家荆浩在《笔法记》中就曾说“似者,得其形遗其气;真者,气质俱盛”,以此反观张雪瑞的这系列当代创作,她首先通过小布碎花在形态与质感上与自然花卉的相似性来模拟其形,同时通过联接树桩来营造语境,俯视观之,萌茸可爱,从而达到了气质俱盛的求真效果。

V 在“比德”与“香草美人”的文化传统中,美好的植物比如竹子、松柏、菊花常常被用来作为君子(男性)主体美好品格的文化符号,而女性则往往被比喻为各种娇柔的花朵,更有甚者是必须附身于乔木的藤萝或者姣好但有刺的玫瑰。以此反观蔡雅玲所塑造的玻璃瓶花,如妖娆而尖利的血竹,则以一种更加女性身体化的方式对此进行了重新编码。

/ 艺术家 /

蔡雅玲

1984年出生于山西。本科、硕士、博士毕业于中央美术学院,2024年至今在中央美术学院博士后站工作。

她的作品坚持呈现自己生活中的真实情感,往往提取日常生活中有深切体会的词汇和话语,从各种探寻日常综合材料与文字情绪相对应的雕塑形式。把女性成长过程中身体和心理被压制的体验和感知,自然的渗透在材料的处理方式中,勾勒出当代女性面对现实困境的耐力和抵抗,搭建起与大众的生活经验共情的基座。

近年个展包括:“皮格马利翁与嘉拉迪雅”(雷诺基金会,法国里昂,2024) “Hidden body”(巴黎国际艺术城,法国巴黎,2024)、“我的秘密花园”(中法大学原址,中国北京,2024)、“红色,黄色,红色”(浙江美术馆,中国杭州,2023)等。

作品曾在德国柏林Kommunale美术馆、中国美术馆、今日美术馆、民生现代美术馆、广东美术馆、中央美院美术馆、金鸡湖美术馆、合美术馆等机构展出。被德国柏林Kommunale美术馆、中央美术学院、广东美术馆、浙江美术馆、银川美术馆、合美术馆等公共机构收藏。

张雪瑞

1979年生于山西,2004年毕业于中央美术学院,现工作、生活于北京。她的创作充满节制而温暖的气息,为观者营造出悠长静谧的时间感。除了持续创作一系列不断演化的格子绘画之外,张雪瑞亦以对现成品织物的编织、挖减和重组而闻名,她看似简朴的手法建立在对物质材料和色彩的精准把握之上,以此挖掘日常之物背后的私人记忆和细腻情感。

近年主要个展有:“物静光时Ⅱ”(麦勒画廊,瑞士苏黎世,2024),“物静光时”麦勒画廊,中国北京,2023),“三个航标的河流”(麦勒画廊,中国北京,2020),“作为本体的日常“(麦勒画廊,瑞士卢塞恩,2019),“微物之神”(巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会“策展角落”,美国迈阿密,2018),“色彩翩然而至”(狮语画廊,中国香港,2017)等。

作品曾在澳大利亚白兔美术馆、北京民生美术馆、韩国光州市立美术馆、四川美术学院美术馆、北京今日美术馆展出。被澳大利亚悉尼白兔美术馆、澳大利亚珀斯Cruthers Art Foundation、中国顺德和美术馆,中国南京萃舍云集当代艺术收藏中心收藏。

/ 策展人 /

姚斯青

姚斯青博士,先后毕业于中央美术学院艺术史专业及中山大学中文系现代文学专业。现为定居北京的独立学者、撰稿人与策展人,评论文章散见于《艺术世界》、Art-Ba-Ba等。她近期聚焦于女性主义、物质文化史与媒介研究,倾向于与不同知识背景的艺术家一起工作,并期待共同推动一种能够连接并创造性转化中国古典及早期现代文明资源的新感性经验在全球化语境中发生。曾担任2023集美·阿尔勒发现奖提名策展人,“桴浮”驻留项目发起人,最近策划的展览包括“何处是唐山?”(广州,学有缉熙,2025)、“HE:徐赫个展”(北京,莫高空间,2024)、“女神的多宝阁”(北京,爱慕美术馆,2024)等。

特别鸣谢:麦勒画廊