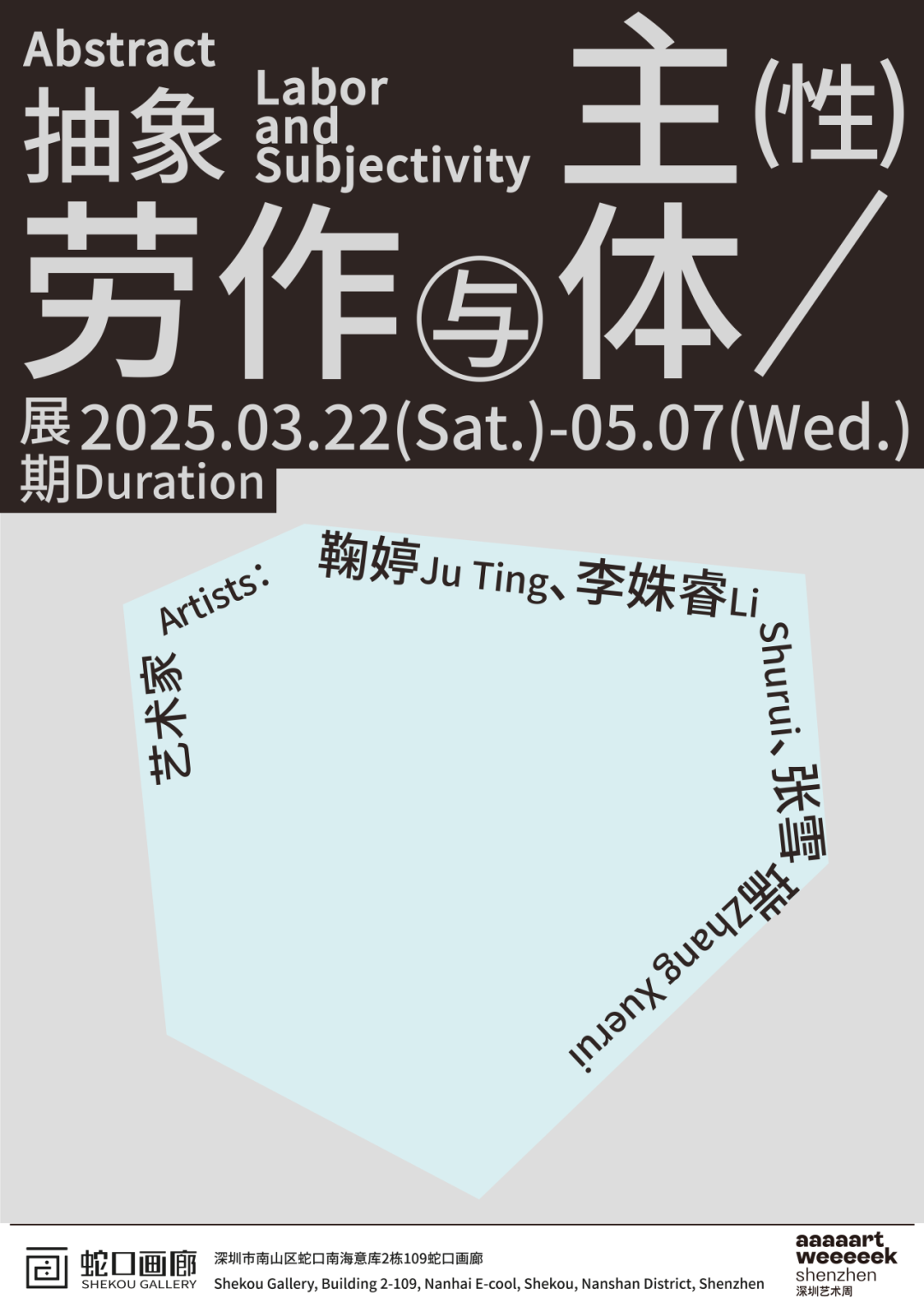

抽象劳作与主体性

开幕时间:2025-03-22 16:00

开展时间:2025-03-22

结束时间:2025-05-07

展览地点:蛇口画廊空间

展览地址:深圳市南山区蛇口南海意库2栋109

参展艺术家:鞠婷 李姝睿 张雪瑞

主办单位:蛇口画廊空间

「抽象劳作与主体性」是蛇口画廊空间改造后推出的首个新展,将呈现鞠婷、李姝睿、张雪瑞三位代表中国80一代女性抽象艺术家的创作。展览聚焦于三位艺术家创作动程的共性,即秩序性的重复劳作——鞠婷物质浮雕的颜料层叠与划刻,李姝睿光点宇宙的精确排列,张雪瑞渐变色域方格的细致描绘——凝结着身体与材料的漫长对话。

这些诞生于无数次规律动作所累积的视觉成果可以看作女性经验的一种转译,在对绘画材料日常时间的身体劳作中编织出布拉查·L·艾丁格(Bracha L. Ettinger)所论述的共享存在的“主体间性”与“跨主体性”,从而揭示女性艺术家对抽象艺术语言和方法的补充与修正,在抽象的形式游戏或表现主义之外,还有一种以身体韧性驯服时间的劳作而达成的“艺术家—材料—观众”三者主体性的横贯与流动。

文/甘挺

这是艺术、时代和身份的使命。当代表80一代的中国女性抽象艺术家被提取出来,面对“抽象艺术”——这个20世纪最重要的,同时也被宣称终结的艺术实践时,她们似乎完全无视了艺术史的主流论断和“僵尸形式主义”(Zombie Formalism)的狂热现实,而是在一种久被放逐的女性劳作状态中,在一种“非戏剧化”的、秩序的重复中实践着布拉查·L·艾丁格(Bracha L. Ettinger)所论述的自我与材料“主体间性”的流动,自然的实现了抽象艺术与性别身份的融合。

在讨论抽象艺术与女性劳作主题之前,我们需要先进入年代的语境。70末80初一代在深刻的历史转型中诞生。它在一种话语和视觉都全面更新和交替的夹缝中窒息、内爆,一束扇形的过渡色光线展开,越过了投身于宏大叙事和人道主义启蒙呼唤的上一代,接着,连接了个人主义和情感表达的年轻一代。历史中的强烈时刻是建立纽带的时刻,强度是因为重合和融合的瞬间。因此,这一代的艺术创作既保留了一种知识、文化历史的命运感,又作为初代反叛集体的个体浪漫主义存在,强化了他们独特的表达意志。

这也反映在张雪瑞(1979年生)、李姝睿(1981年生)、鞠婷(1983年生)的抽象创作中,她们对于“如何画”的问题脉络有着全面理性的知觉,我们完全不能脱离现代主义的智性使命和西方抽象艺术的形式主义观念讨论其作品,无论是鞠婷对抽象艺术物质性的思考和实践,还是张雪瑞、李姝睿对光、色彩和空间孜孜不倦的探索都表明了这一点。李姝睿的部份作品和展览名称非常直接的透露了她承接自上一代的社会关怀和知识兴趣,如《疫后之春》、《单子论》等。同时,虽然她们的作品面貌与新兴一代的女性抽象艺术作品中奔涌、旋风一般的激情相比,更为内敛、克制,但她们在一种微细的重复和秩序之中也超拔了关于个人记忆、私人情感与家居生活的主题,达成了任性而正确的僭越,以及对抽象艺术语言无与伦比的性别修正。

持久的进步与启蒙并没有缓解艺术体制和时代进程中的暴力。源于理性和逻辑传统的西方抽象艺术一开始从本质上就排除了“非理性的”、“情绪的”女性。如同进入其他领域一样,女性最初需要使用男性的语言、修辞和规则,戴锦华提出的“花木兰式境遇”——一种以男性自居或化装成男人的视点进行书写的困境,同样发生抽象艺术创作中。从模仿到远离,再到寻获女性自己的经验和立场,这个决裂和重生的过程仍在形成。

张雪瑞、李姝睿、鞠婷的创作贡献了她们的思想、方法、目的和视觉语言的多样性,从人工光源的拟像到浅平面空间咄咄逼人的物质性,从东方冥想式的高度精神性到调动身体的空间感知,从形式和心理的取向到从情感和观念的交叉……她们向观众交付一种体验——一种诗意的、有序的探索,从眼睛开始,移动身体,到知识理解,再到一种精神沉浸。这是一种抽象艺术的女性替代方案。

但是很少有比重复性手工劳作更能彰显女性语言与经验的方式了。日复一日的劳作,从家务劳动到纺织缝纫的手工活,漫长、枯燥、微小,在悠远的历史传统中,它终于从一种沉默的、不被看见的常态,被发现为剥削女性的社会关系和价值框架,如今它变成了一种四两拨千斤的艺术表达,身体力行的以重复日常动作/劳作改写社会话语——认可女性的劳动价值是当今社会道德财富的基础。

张雪瑞、李姝睿、鞠婷也许无意发动艺术的政治功能,但她们共同的劳作式的创作方法确然贡献了来自女性的语言——精细的、重复的身体与手的劳动最终形成了她们作品的视觉成果,是其作品最为核心的动能。张雪瑞的色彩渐变格子图,从精确把握色调变化到最终呈现一幅巨大的、令人沉醉的微妙色彩变幻画面,来自其持续的对每一个微小局部的描绘涂抹,保持身体与画作的近距离,严谨的手部运动轨迹,需要无数细微动作的积累;可以想见,为了再造一种赛博都市景观体验,在规模宏大的画布上精准排列明暗区域和色彩序列,李姝睿在工作室的劳作与张雪瑞一样,手、手势和色彩,不知疲倦,每一个光点都记录着基本动作的重复;鞠婷的浮雕一般的画面,来自更大的身体动作:首先需要在画板上一层一层堆叠颜料,然后对涂料层进行雕刻或切割,她在最基础的材料上探索堆叠、折叠、分层和流动的策略,由于颜料的特性,她需要等待、陪伴,在合适的时间继续动作。

她们三者一系列动作事件正是哲学家和女性主义艺术家布拉查·L·艾丁格(Bracha L. Ettinger)在她的“母体美学理论”(matrixial asthestic theory)中提出的,艺术家通过身体持续的动作/劳作,在重复的笔触和层叠的色彩创作过程中,将情感与主体性投射在作品中;身体性与材料自然扩散的能量结合,创造了一种流动的、横贯的主体性,实现了自我与作品的“跨主体性”(trans-subjectivity)。艾丁格的理论不仅超越传统的主客体关系,将人与物都纳入一种“非他者化”的共振关系中,她也通过对女性-母性的照护与劳作意义的肯定,而重新确认了一种主体结构。在传统的哲学和历史范式中,女性总是被当作客体对待,而女性在一切被压制的行动中,包括上述的重复劳作中,不仅以母体式的“生产”“创造”为世界带来一种彼此联结的共存哲学,而且确立了一种女性的法则、必然性,以及由此生成的毋庸置疑的主体性。

一块有人日日耕作的土地和一块未经触摸的土地是如此不同,当我们面对“日日耕作”的土地,耕作者、土地和我们顷刻会被同一种东西贯穿。显然,艾丁格的“跨主体性”(trans-subjectivity)不仅跨越材料与艺术家自我,也跨越作为艺术家的主体和作为观众的主体。因此,在张雪瑞、李姝睿、鞠婷闪烁、迷幻的作品前,除了感受与沉思,只有认知并想象一种日常时间的身体性劳动才能抵达,抵达这个世界的精神与物质二重性,抵达艺术家,也抵达平凡的独立自我。

这一刻,没有他者,这绝对是一个女性时刻。

艺术家简介

鞠婷

1983年生于中国山东,现生活和工作在北京。2007年、2013年先后于中央美术学院版画系毕业,分别获得学士、硕士学位。鞠婷的实践难以被简单归类为抽象绘画,虽然她将再现性的内容明显地排除在自己的工作序列以外。

近期个展包括:“琥珀”,麦勒画廊,中国北京(2025);“横看成岭侧成峰”,麦勒画廊,瑞士卢塞恩(2024);“咚!咚!”,麦勒画廊,中国北京(2021);“风动”,麦勒画廊,瑞士卢塞恩(2021);“鳞”,麦勒画廊,中国北京(2019);“Ju Ting”,麦勒画廊,瑞士卢塞恩(2018);“洋葱”,OCT当代艺术中心西安馆,中国西安(2017);“应和”,星空间,中国北京(2015)。群展包括:“河的第三条岸”,松美术馆,中国北京(2024);“缺席/返场:流动中的艺术与价值”,银川当代美术馆,中国银川(2024);“知觉的外形”,虹·美术馆,中国苏州(2024);“Kong-Fu: Form and Meaning(形与意)”,元美术馆,中国北京(2023);“意象无限”,巴塞尔艺术展,巴塞尔展览中心,瑞士巴塞尔(2022);“丰盛即美”,松美术馆,中国北京(2021);“绘画的逻辑”,石家庄市美术馆,新疆美术馆(2021);“文献集七个线索”,泰康空间,中国北京(2020);“第四届今日文献展:缝合”,今日美术馆,中国北京(2019);“废墟来的信息”,亚洲当代艺术空间,台北(2016) ;“第三届CAFAM未来双年展——空间协商:没想到你是这样的”,中央美术学院美术馆,中国北京(2016);“新资本论——黄予收藏展(2007-2016),成都当代美术馆,中国成都(2016);内燃: 中国新一代女性艺术家群展,伊莱和伊迪特·布罗德美术馆, 密歇根州立大学,美国东兰辛(2016);“肯定不对,但就这样吧”,尤伦斯当代艺术中心,中国北京(2015);“海牙中国文化节——北京798印象荷兰站”,海牙市政厅,荷兰海牙(2015)。她的作品也被中国美术馆、中央美术学院美术馆、澳大利亚悉尼白兔美术馆等公共机构收藏。

李姝睿

研究“光”和“色彩”的本体及其所负载的文化内涵是李姝睿艺术实践的核心。艺术家坚信在不同的文化和时代里,“光”和“色彩”的运用都能反映、记录和塑造时代中个体需求和精神状态,更与广义的集体意识形态相关联。近年来,艺术家发展出更综合性的工作方法系统,并从切身的生命经验出发,以极具个人化的绘画方式及其延伸实践,探讨绘画本体边界及光与色彩的功能性、社会性、政治性等。

李姝睿,1981年生于重庆。2004年毕业于四川美术学院,获亚洲文化协会(ACC)2016年纽约奖助金驻留项目。近期个展包括:人工情绪,Carl Kostyál,伦敦,英国(2024);震荡的高光,龙美术馆,上海,中国(2021);浪荡在抽象与具象之间,Carl Kostyál,米兰,意大利(2020);LSR·多情,New Galerie,巴黎,法国(2018);光的萃取,Salt Project,北京,中国(2018);LSR · 深白,空白空间,北京,中国(2017)。近期的群展包括:柏拉图的阶梯,颂艺术中心,北京,中国(2024);等待的剧场,萃舍云集当代艺术收藏中心,南京,中国(2023);多重景观——龙美术馆十周年特展,上海,中国(2022);Good Pictures, Jeffrey Deitch,纽约,美国(2020); Restons Unis: You’ll Never Walk Alone,贝浩登,巴黎,法国(2020); 李姝睿 - Zevs,New Galeries,巴黎,法国(2019);Only Connect!,Braverman Gallery,特拉维夫,以色列(2019);经由时光的九次旅程,余德耀美术馆,上海,中国(2019);万物灵源,龙美术馆,上海,中国(2019);漫游者之歌,空白空间,北京,中国(2019);Who Cares,New Galerie,巴黎,法国(2019);经由时光的九次旅程,米兰王宫,米兰,意大利(2018);一沙艺世界:探索社会几何形态,三亚·亚特兰蒂斯,三亚,中国(2018);星群,格鲁吉亚国家博物馆,第比利斯,格鲁吉亚(2017);No Man’s Land: Women Artists from the Rubell Family Collection,国际女性艺术博物馆,华盛顿,美国(2016);转向:2000年以来的中国当代艺术,上海民生当代美术馆,上海,中国(2016);已然/未然,民生现代美术馆,上海,中国(2015)。出版物包括:Vitamin P2, PHAIDON 2011;Younger than Jesus Artist Directory: PHAIDON 2008等。李姝睿现工作生活于北京和大理。

张雪瑞

1979年生于山西,现工作、生活于北京。2004年毕业于中央美术学院。近期个展包括:“物静光时II”,麦勒画廊,瑞士苏黎世(2024);“物静光时”,麦勒画廊,中国北京(2023);“三个航标的河流”,麦勒画廊,中国北京(2020);“作为本体的日常”,麦勒画廊,瑞士卢塞恩(2019); “微物之神”,巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会“策展角落”,迈阿密,美国(2018);“色彩翩然而至”,狮语画廊,中国香港(2017);“张雪瑞新作”,今格空间,中国北京(2017)。群展包括:“废墟之蓝图”,白兔美术馆,澳大利亚新南威尔士州(2023);“文明的印记:敦煌艺术大展”,北京民生美术馆,中国北京(2022);“余生记”,红树林画廊,中国深圳(2022);“北京书信”,光州市立美术馆,韩国光州(2019);“中国当代艺术年鉴展2017”,北京民生现代美术馆,中国北京(2018);“相遇亚洲—多元化的青年艺术视觉”,四川美术学院美术馆,中国重庆(2018);“非形象—叙事的运动”,上海二十一世纪民生美术馆,中国上海(2015); “调节器:2010第二届今日文献展”,今日美术馆,中国北京(2010)。2015年参加了奥地利维也纳艺术家驻留项目“Kulturkontaka Austria”,其作品被白兔美术馆以及Cruthers Art Foundation等机构收藏。