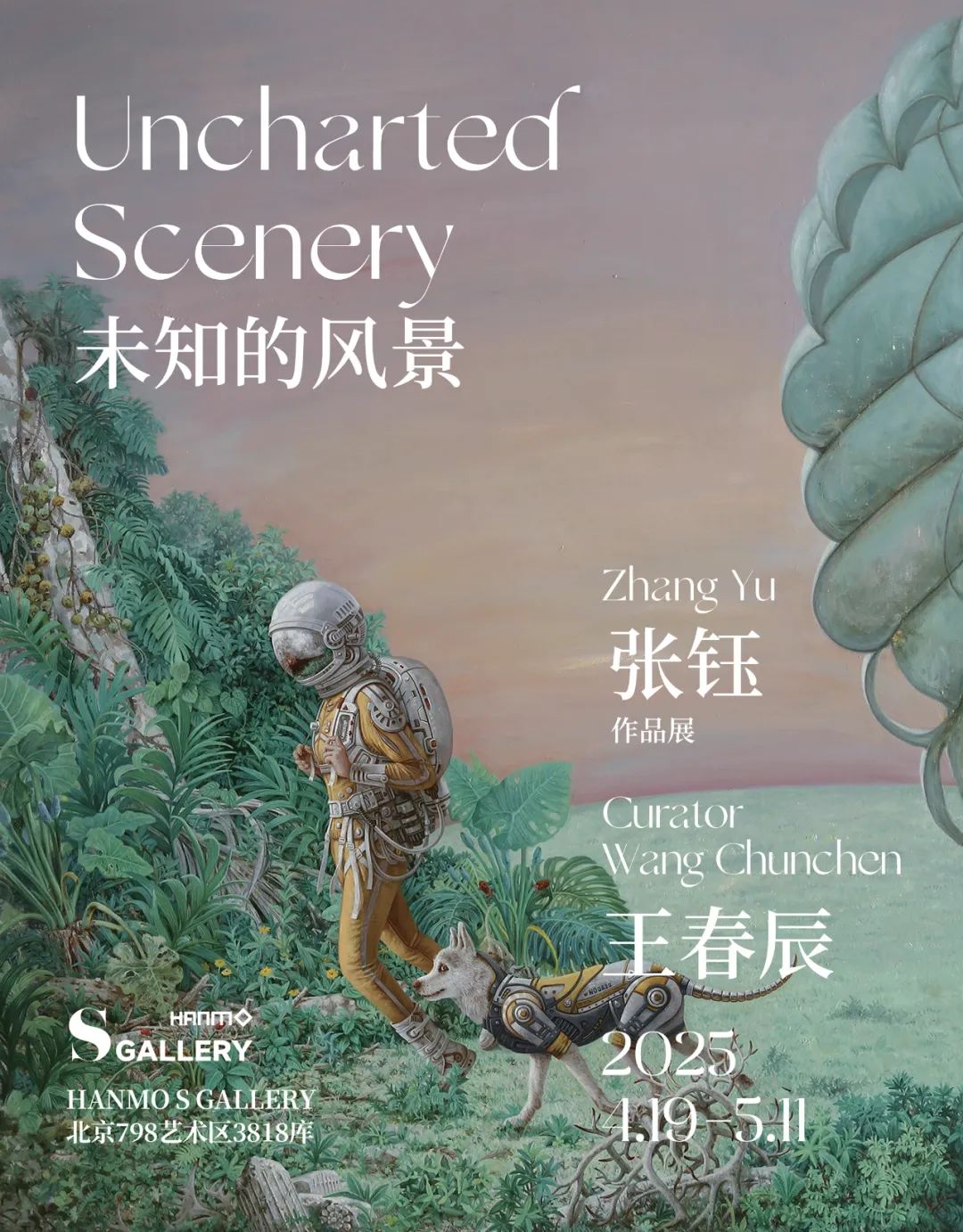

未知的风景: 张钰作品展

开幕时间:2025-04-19 15:00

开展时间:2025-04-19

结束时间:2025-05-11

展览地点:Hanmo S Gallery

展览地址:北京市朝阳区798艺术区3818库

策展人:王春辰

参展艺术家:张钰

主办单位:Hanmo S Gallery × 先声画廊

未来的宁静

——读张钰的新画

文 / 王春辰

看艺术、读艺术以及想艺术是不同的经历。随着阅历的增加,越来越质疑眼睛与大脑受控这一现象(事实),也越来越警惕似是而非的文字。文字也会锈迹斑斑,也会是智力退化的症候。因此,重新从眼睛的天真(innocent)开始就不失为一种切入点,也是让眼睛不受蒙蔽的开端。

我看张钰的画是这样的感觉。我们面对如此众多画风、画法、画题的今天,谈论一个画家的绘画是非常艰难的事情,如果想着阅读大量的艺术理论著作后再去看画,那也是一件不知如何的事情,因为这二者在相当程度上无法弥合在一起。张钰的画给我带来一种感受,面对当今画坛风格、技法、主题的多样性,对画家的绘画进行评述实属不易。若试图在深入阅读大量艺术理论书籍之后再欣赏画作,亦会发现这是一项颇具挑战的任务,因为艺术理论与实际绘画之间在很大程度上无法弥合在一起。还有就是艺术史的构建,一方面,我们身在其中,努力去建构一脉个体叙述的艺术史,但另一方面,又深深地怀疑这种叙事结构的艺术史的权威性,甚至拒斥它的话语霸权。到了今天的AI时代,人的认知已经被全面打碎,也被颠覆,比19世纪尼采怒吼的“怀疑一切”还要来得彻底。

在这样的语境下,看张钰画之后再去仔细读她的画的过程中,首先是要跳出遥远的美术史,否则从课堂上、课本上得来的那些认识会左右我们去走进身边的艺术家群体,也影响我们观察发生在身边的艺术故事,张钰就是这样的案例。目前世界范围内,具象写实与抽象绘画并存,或互为融合,或一脉精进。张钰毕业于鲁美油画专业,学的就是具象写实,但毕业后也受到很多潮流的影响,如表现性绘画或抽象一些的绘画,也都尝试过。

具象绘画曾一度被理论批评得体无完肤,既有国际艺术史的逻辑做参照,也有国内对体制化的写实绘画的批判而导致画具象则色变的境地。因为这背后有一套艺术理论的逻辑使然,即现代主义绘画是非叙事的、非主题性的,艺术史就以此为结构展开。其次是德国新表现性绘画突显,再次被写入艺术史叙事中。但具象写实一直受到冷遇,直到某一天艺术趣味被改变。张钰在尝试过各种语言之后发现自己还是钟情于写实具象绘画,它非常契合自己的心性和心情,而且在北京艺术氛围中生活多年的磨练也让自己更明确了什么是最适合自己的,只有适合自己的才能一门深入,愈加出彩。

正是这样,张钰这十余年来,把绘画变成了自己的生命一体,对细微的刻画的投入是她生命轨迹的印证,她也有过低谷,但是她对生活的反省和观察让她走出了迷茫,在自己的新方向绘画上找到了人生的意义。这个时候,各种各样的艺术杂念都放下了,只有一个自己的绘画世界存在着。张钰把生活中的微观细节刻画得淋漓尽致,透露着自我生命意识的坚韧和恒定,她以画体悟世界,而不是看风景画情调。在此,具象与否不再是读画的线索,甚至说每一笔都是在创造世界景象过程中脑神经的波动和跳跃,绘画有了生命与艺术家表现生命感是同步的。艺术趣味没有不改变的,对艺术史模式的固定化该改一改了。

斗转星移,张钰的绘画逐渐受到业界关注和欢迎,也得到社会的积极反馈,人们还是以画论画、以人评画,这样的肯定才是真实的,也是艺术进程的实际状态,而非人云亦云的已经写好的美术史逻辑。艺术理论或主张不等于看画的经验,但读画却可以变成是艺术理论的体现和印证,这样的事实从哲学家对绘画的评论和讨论中可以清晰地反映了出来。主张天真之眼地看画和高谈阔论地读画形成了两种解读绘画的方式。对于张钰的绘画,我们两种方式都需要;以往哲学家读画都是读著名的、已经被认为是大师的画,对于新画家,他们少有涉足,因为他们的重点不是为了画家,而是他们的理论,所以必须用已经被业界定论的画家来做例证,所以对新画家不敢轻易冒险地去谈论——万一这个画家消失掉了呢?那他们的论证岂不就落空了?

平时,我们也经常在一些艺术的场合听到做哲学研究的人很客气地说——我对艺术是外行,请见笑了;但他们依然讨论起艺术来。今天的艺术生态的实际情况就是需要多学科、多思想背景的学者来讨论艺术,而不能再说我对艺术是外行这样的话。这是世界范围内的绘画命题的挑战,并不唯中国场景独有,是所有从事绘画都要遭遇的挑战。可以说,我们已经被大量的美术史教材洗脑,表象地图解着现实中的绘画现象,而不明确地发现并推进有独立细节的新绘画的成长。论到今天的绘画,应该持有多方位的视角,不能以一种方式否定另一种,也不能用一种语言风格遮蔽另一种。这里的关键之关键是独特的绘画要在万难挑战中陶冶下来,是经过挫折后独立思考加实践的结果,而不能套用美术史教材的话语方式来看现场中在发生的绘画,特别是,在观画的时候不能被媒体语言所影响。

以此再来读张钰的新画,做艺术研究的人就有了言说的根据和余地。去张钰的工作室,看到她的新画,也听她聊自己的创作,可以说,深切地感受到她作为画家的状态和思考。今天的艺术家都是一个存在主义者,没有生存的困惑和压力则无力感受到艺术的张力;而感受到现实的碎片化、数字化不等于艺术的出现。这两难的处境对于艺术家是巨大的焦虑,不思索不行动;而要行动必然内在地思考着当下与既往,要么直接地亢奋着表现,要么沉默不语地显现无助状态,要么深情万丈地抽象起来,还有一类则是化破碎的场景为想象的乐园、变无奈的现实为遥远的寄托,甚至无中生有地构建自己的邦国景象。后者即为张钰所求,我们可以用后人类、机器、怀古、浪漫、异托邦、花园、仿真、未来、忧伤、迷失、寻觅、喜乐、锚定、未知、希望、文明,等等词汇来体会她的新画,如果愿意,也可以用前拉斐尔派来比拟她的作品,细腻、再现一种古典主义的唯美但不低廉,讲究古典绘画的严谨质感但不僵硬、死气,不苛求模拟现实场景但描绘超现实的古典与未来画面,营造着AI时代的新古典主义气质。

张钰的这个画风与基调都展示着她走自己的绘画之路的探索,远远地涤除了学院学习的那套模式,这是可称赞的,因为任何一种画风一旦固化,都可能制约着绘画的独立性,这也是为什么绘画之难的缘由。从这个意义上讲,张钰以柔克刚,涤除掉被诟病的模式化学院绘画,这是需要耐力与思想自由的,从而代表着新时代的古典主义美学绘画的重生。

张钰的新画以色彩论,轻松、透亮,不沉重,她是有意为之,用清扬的色彩反衬此岸的压抑,从而在创造的绘画里获得解脱。她在画面上的细密刻画是抑制生活的乏味,在画境里寻找内心的沉着和充沛。静穆和悠远相织在一起,回味无穷,观画者足可以久久伫立。另一方面,张钰的新画里最重要的元素之一是人身体上的机器部件,无论是头盔,还是盔甲,都是一种人体的辅助肢体,或是起保护作用,或是增加人体的机能,如远视、透视、侦探、防卫等,那些目镜、管路、金属罩,都表明此刻的人类已经机器化,艺术家之所以给自己的画起名“未来的风景”,是有着探访未来、想象未来或者表达对未来不知所措的意味。张钰努力让未来可感知,只有我们静心下来,放下对未来无名的执念,从困惑的焦灼里解脱出来,虽然这是想象中的后人类蓝图,但在一片乱云飞过之后,需要的是沉静和沉着。

关于绘画与机器、关于人类与未来,都是当下热切的主题。张钰用她的绘画对此做出了绘画的回应,使得我们在看画的时候,不单单是看画,更让我们进入画面去读画,读出我们的未来。

2025年4月13日

关于策展人

王春辰

美术史学博士,中央美术学院教授、博士生导师,中央美术学院美术馆(原)副馆长。

曾任2013年第55 届威尼斯国际艺术双年展中国馆策展人,2012年美国密执根州立大学布罗德美术馆特约策展人。2009年获得“中国当代艺术批评奖(CCAA)等。

关于艺术家

张 钰

山东人,现居北京,职业画家

2001年考入鲁迅美术学院油画系第三工作室

2005年毕业获学士学位

个展(部分)

2022年 任意门——张钰的精神出游(北京 先声画廊)

群展(部分)

2024 北京当代艺术博览会——重聚(北京 全国农业展览馆)

2024 未来还未来(北京 先声画廊)

2024 荒塘艺术展(北京 先声画廊)

2024 古典粉(北京 玉兰堂)

2023 面对面——七零八零后的新具象(北京 HANMO艺术中心)

2023 北京当代艺术博览会——重聚(北京 全国农业展览馆)

2023 只是他不懂——洛兵&张钰双人展(北京 先声画廊)

2022 新具象·油画沙龙八周年展(北京 中华世纪坛)

2020 新学院主义——油画学术邀请展(宁波 纳得美术馆)

2020 纳得美术-经典传承杯——2020中国青年新写实绘画艺术大展(宁波 宁波美术馆东钱湖分馆)

2019 雅加达艺术博览会(印尼 雅加达国际展览中心)

2019 艺术北京博览会(北京 全国农业展览馆)

2019 光之再现——台北国际艺术博览会(台北 台北世贸中心)

2018 亮相 (北京 方隅空间)

2017 中青年写实绘画作品邀请展 (北京 嘉德艺术中心)