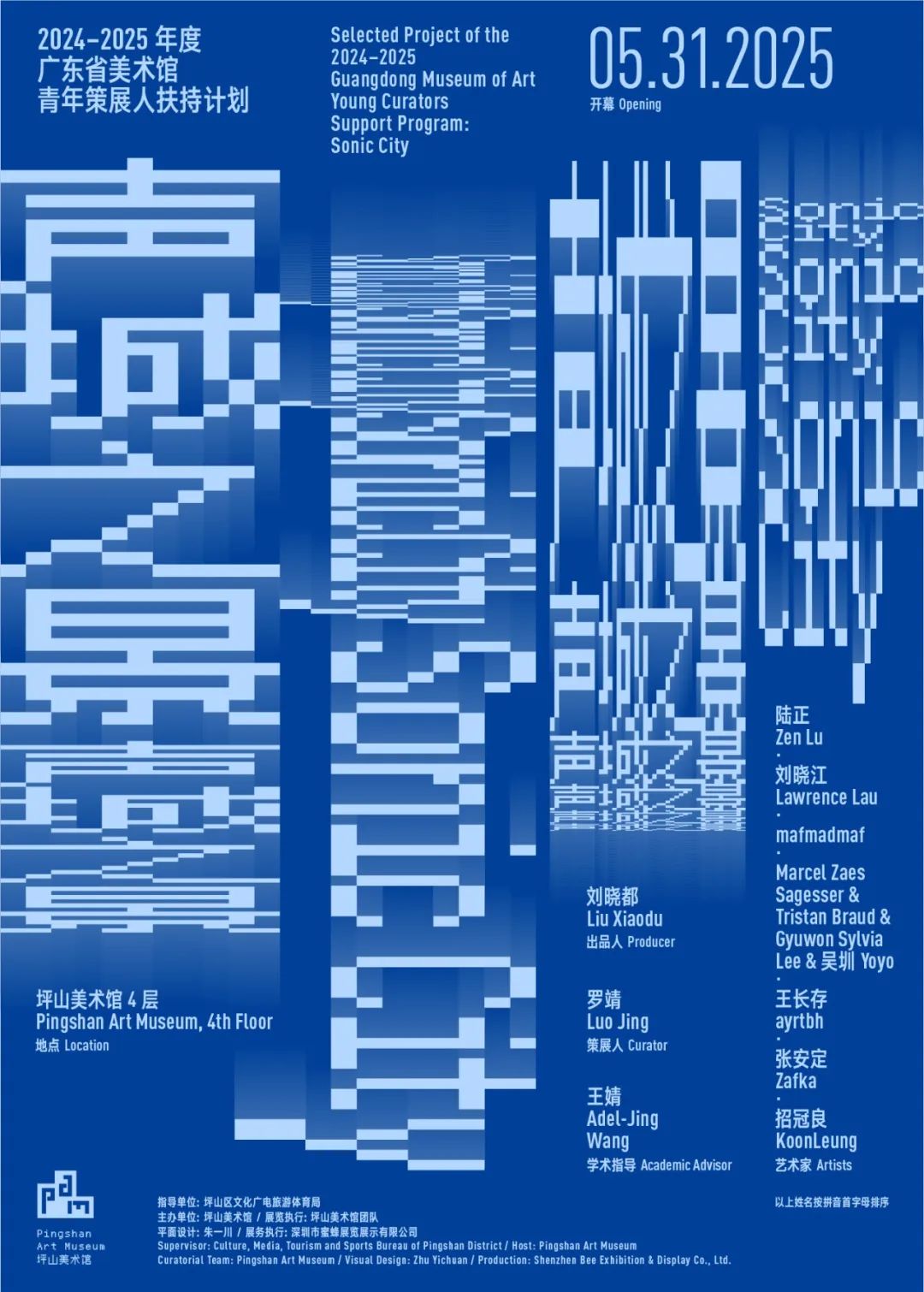

声城之景

开幕时间:2025-05-31 14:30-17:00

展览地点:坪山美术馆四层

展览地址:坪山区美术馆坪山区汇德路与新和一路交叉路口往东南约50米(招商花园城东则)

策展人:罗靖

参展艺术家:陆正 Zen Lu、刘晓江 Lawrence Lau、mafmadmaf、Marcel Zaes Sagesser &Tristan Braud & Gyuwon Sylvia Lee & 吴圳Yoyo、王长存 ayrtbh、张安定 Zafka、招冠良 KoonLeung

主办单位:坪山美术馆

由坪山美术馆馆员罗靖策划的 “声城之景” 展览项目成功入选 “2024-2025年度广东省美术馆青年策展人扶持计划”,该计划由广东省文化和旅游厅主办、广东美术馆承办,意在发掘扶持青年策展人才,推动文化艺术创新实践与多元探索。“声城之景” 经历初审、复评及答辩等环节,从众多方案中脱颖而出,作为坪山美术馆原创项目,以独特学术视角和创新表达方式,展现对城市空间、声音艺术与文化共鸣的思考。

展览将于5月31日下午在坪山美术馆四楼面向公众开放。此次展览集结7位/组声音与新媒体艺术家,以声音为主要媒介,探讨城市发展的演进轨迹。

随着城市化的演进,我们日常生活逐渐被多元而繁杂的声音所填满。从自然的风鸣、鸟叫到人类活动中的交通、对话,再到科技与机械设备的运作声——这些声音共同构成了每座城市独特的“声纹”。“声音”不仅是自然赋予的客观存在,更在漫长的人文历史中,逐渐蕴含了丰富的文化内涵。

加拿大著名作曲家及生态声学研究先驱默里·谢弗(Murray Schafer)提出并系统化了“声景”(Soundscape)概念,深入探讨了声音作为环境重要组成部分的意义,并揭示了人类如何通过听觉感知并与之互动。李国棋教授,作为中国声景学领域的早期研究者之一,将“声景规划”这一理念付诸实践,倡导在城市规划与建筑设计中纳入声音的考量。此理论提醒我们,声音不仅仅是日常生活的背景,它更是塑造城市空间特性、承载历史记忆与文化功能的隐形力量。

展览以“声”为线索,通过观察、记录与重构,探索城市的声音如何成为理解其历史、生态与文化的入口。展览以三大板块呈现:“城市革新”聚焦城市化与技术革新对声景的塑造。从工业时代到数字时代,技术如何改变了我们的聆听经验?“城市共鸣”关注城市中人类与环境互动的声音。交通、对话、集市的喧闹声,这些日常的、偶然的声音如何构建城市的公共性与共鸣感?“未来之声”展望技术飞速发展的未来,探讨声音如何重新定义我们的城市生活。在人工智能与虚拟现实的推动下,未来城市的声音是走向秩序与和谐,还是创造全新的聆听体验?这一板块呈现了艺术家对未来声景的思考与想象。

本次展览《声城之景》回归“声音”与“城市”这一原始议题,探索城市声音的多维内涵,并引发关于时间、空间与人类记忆的深刻对话。通过声音这个看似无形却不可或缺的媒介,引领观众迈入声音的历史,亲近并感知城市空间的独特肌理。重新激发我们对城市、环境的聆听热情与思辨意识——城市不仅是可见的,更是可听的。

策展人

罗靖

关于艺术家

陆正 Zen Lu

电子音乐家、声音艺术家及跨领域艺术实践者,长期活跃于实验音乐与新媒体艺术领域。他是We Play! Records独立厂牌及Neo Sound(离骚)新艺术团体的创办人。2006年陆正与波兰音乐家Grzegorz Bojanek共同发起中国和波兰跨国音乐项目“ChoP”,通过跨国创作、巡演及唱片出版促进两国实验音乐交流,该项目持续十余年并在欧亚多国举办演出与艺术活动。其音乐风格以极简电子氛围为核心,融合田野录音与抽象音景,展现细腻的声景构建与冥想式意境。此外,他参与戏剧、电影与舞蹈的音乐创作,推动实验音乐与艺术的跨界融合。作为N2新媒体艺术小组成员,其创作持续探索声音与视觉艺术的交互可能性,成为中国南方实验音乐场景的重要代表。

刘晓江 Lawrence Lau

刘晓江(Lawrence Lau)是一位常居香港的跨界艺术家,他致力于开发音乐、声音和技术相互作用的新方法。他的作品涉猎广泛,包括音乐创作、戏剧表演、视听艺术和装置艺术。作为一名作曲家/电子音乐家/声音艺术家 Lawrence Lau的作品包括室内乐、管弦乐、中国乐器演奏、Live电子音乐演出和Live视听作品。他曾携音乐作品赴国际音乐节和艺术活动参展和演出,包括亚洲作曲家联盟音乐节、香港艺术节、意大利 highSCORE 音乐节、Musicus Fest 等。他参与的视听作品曾在MUTEK、纽约的Developing the Future.zip(New York 3-Legged Dog)、Artechouse Live Washington D.C.、阿姆斯特丹Nxt Museum和俄罗斯 Intervals Festivals等展览中展出。

mafmadmaf

1987 年出生并成长于广州,作品涉及声音艺术、装置、图像、出版物等,崇尚极简主义与实验精神,探寻克制与浪漫之共存。2020 年起运作音乐发行机构 Jyugam。

在过去的几年中,他乐于支持并和不同领域的艺术家和机构合作,如影像、音乐、行为、舞蹈等,同时以营造装置的方式参与以下的项目:Modular Festival of Tokyo (2018)、Modular Commune (2018.2020.2024)、越后妻有大地艺术祭·华园 (2020)、浮梁大地艺术节 (2021.2022)、Guia Experimental Macau (2022.2023)、南海大地艺术节 (2022.2024)、濑户内国际艺术祭 (2025)。

艺术小组

Marcel Zaes Sagesser(马塞尔·萨格,又名马塞尔·匝斯)是一位声音、数字媒体与音乐创作的艺术家和研究者,现任南方科技大学创新创意设计学院助理教授。他在布朗大学获得媒体艺术与音乐创作博士学位。他的作品专注于人类与声音技术之间的多重关系,以及声音如何嵌入更广阔的社会文化系统中。

**Tristan Braud **博士是香港科技大学综合系统与设计学系的助理教授, 主理扩展现实与沉浸媒体实验室(XRIM Lab)。他的研究探索普适计算与以人为中心的系统设计之间的交集,重点以增强现实和虚拟现实作为媒介。在学术研究之外,Braud 博士活跃于探索技术与艺术表达之间的联系,他参与了多个将增强现实和虚拟现实融入艺术作品和表演的项目。

Gyuwon Sylvia Lee是一位跨学科艺术家和研究者,研究科技如何重塑身份、关系和空间。通过结合创意编程、物理计算和生成性人工智能的基于特定场地表演和动态雕塑,她探讨城市生活如何影响个人和社区。她对光、运动和声音的实验, 通过唤醒了感官和空间意识揭示了物理环境与数字环境的融合。她的实践批判了科技如何影响我们与城市和自然空间的关系,揭示了嵌入在数字基础设施中的偏见是如何影响技术可获取性和包容性。

**吴圳(Yoyo)**是一位研究者、设计师和互动艺术家,专注于可玩的互动、感知界面和涌现交互艺术。她目前是香港科技大学综合系统与设计学系的博士生。她的当前项目集中于如何将基于传感器构建涌现的互动艺术,整合有形的、具身的和提供偶然性输入的界面。她设计和开发生成系统,涵盖互动装置、电子乐器、电子游戏, 以及支持创造涌现交互体验的工具和创作框架。

王长存 ayrtbh

长期艺术实践亲近于数码、网络及算法等非传统艺术语言,常援引虚拟结构直接映照人们在既定空间的运动困境。现居上海/杭州,音乐人、艺术家、软件作者,实验电子音乐及电脑编程作曲领域在中国的早期探索者之一,作品曾入选《中国声音前线》、《二十世纪电子音乐历史回顾》等选辑。近年着眼于网络艺术与电脑音乐。

张安定 Zafka

中国声音艺术与实验音乐场景中,长期活跃的艺术家之一。他的创作集中探讨声音与城市的共生演进关系,线上线下混合的新声音文化景观,以及灵性文化与声音实践。他的作品以唱片、录像、声音装置、声音行为、声音写作、以及声响剧场表演等多种形态,呈现在展览与演出中。在声音艺术之外,他还创作实验电子音乐,即兴音乐以及当代作曲等。张安定也是关注本土声音文化的非营利机构“從耳”的发起人之一,以及青年文化研究与咨询机构“青年志”的联合创始人。

招冠良 KoonLeung

2017年创立媒体艺术工作室 Ether.Studio,广州美术学院视觉艺术设计学院客席讲师,艺联艺术中心联合创始人。专注于媒体艺术创作,习惯从自然中获取创作灵感,作品多为动力学雕塑与仿生艺术装置。探索自然美学与新媒体思维结合的创作方式。

策展人

罗靖

坪山美术馆馆员、“声城之景”策展人。硕士毕业于英国拉夫堡大学,涉足设计、艺术策展等领域,目前生活、工作于深圳。

研究方向聚焦于当代声音艺术的研究,现阶段关注重点为:声音艺术的创作与人文、城市记忆。在视觉文化之外,选择以声音为研究对象和创作媒介,研究和探索人类感知声音的方式,声音如何塑造我们的空间体验、声音在城市与自然环境中的认知与情感影响,城市现代化进程中文化公共空间和集体记忆之间的有机关系,由此深入在地文化保育与社区建构等相关议题的探讨。

艺术指导

王婧

声音研究学者,艺术人类学者, 声音艺术策展人与实践者。2023-2024博古睿学者。浙江大学传媒与国际文化学院副教授,博士生导师。 MIT人类学访问教授。香港城市大学创意媒体学院访问学者。瑞士文化基金会Pro Helvetia驻留艺术家 (2022-2023)。美国俄亥俄大学跨学科艺术博士。目前主要研究领域包括声音研究,感官研究,艺术人类学。出版专著《声音与感受力:中国声音实践的人类学研究》(浙江大学出版社,2017),专著Half Sound, Half Philosophy: Aesthetics, Politics and History of China's Sound Art (Bloomsbury, 2021)。