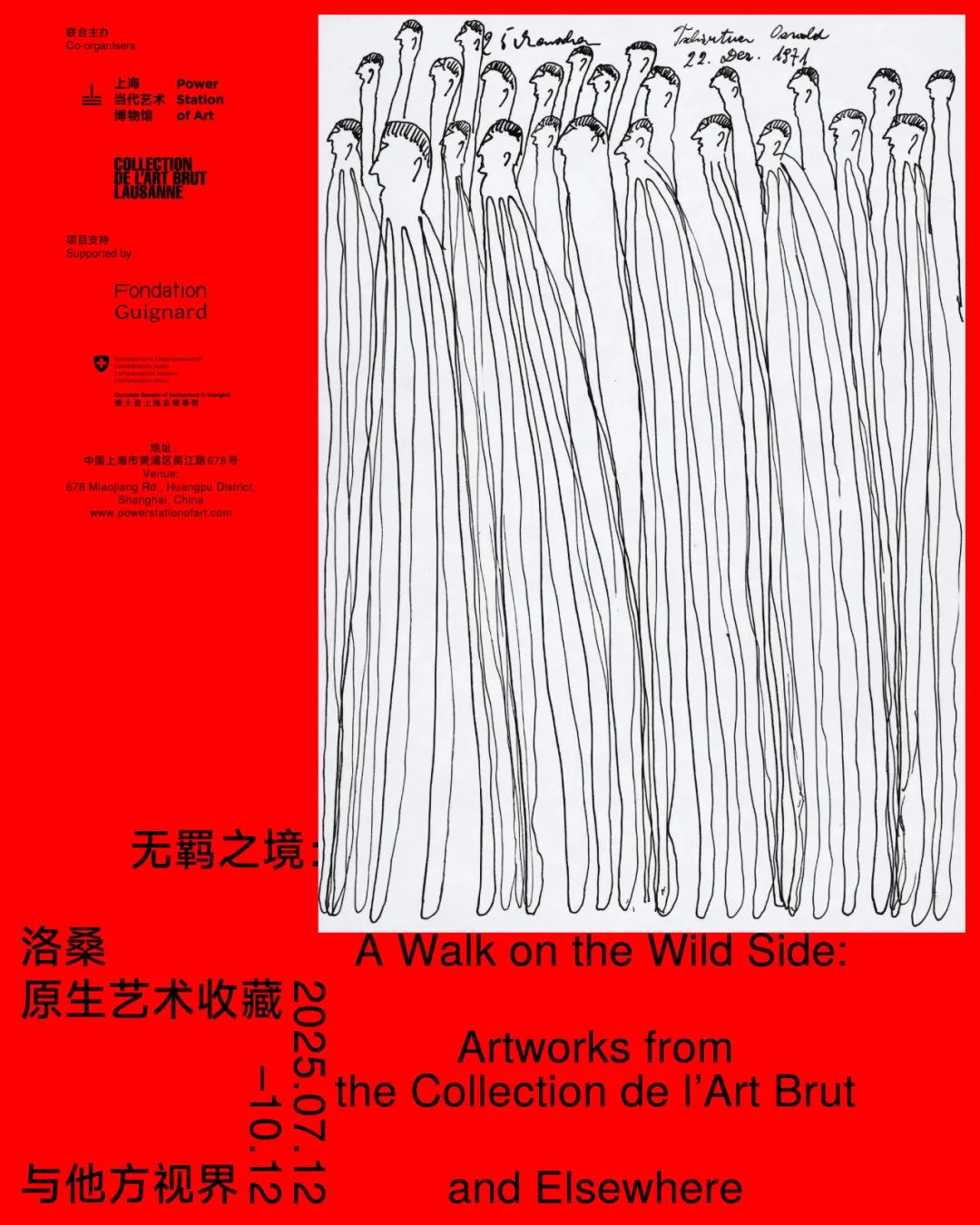

无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界

开展时间:2025-07-12

结束时间:2025-10-12

展览地点:上海当代艺术博物馆2楼

展览地址:上海市黄浦区苗江路678号

策展人:莎拉·隆巴迪、阿斯特丽德·贝里隆德、龚彦、杨杨

主办单位:上海当代艺术博物馆、洛桑原生艺术收藏

2025年7月12日至10月12日,上海当代艺术博物馆(PSA)与洛桑原生艺术收藏馆(Collection de l’Art Brut, Lausanne)共同策划、举办展览“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”。 该展览汇集了52位艺术家的259件作品,在来自洛桑原生艺术收藏馆的藏品之外,还包括4位中国自学艺术家的作品。展览亦结合瑞士洛桑原生艺术收藏馆自1976 年创建以来的重要文献、档案与影像,是国内迄今为止规模最大的关于原生艺术及其发展历程的综合呈现。

什么是原生艺术

“原生艺术”这一概念由法国艺术家让·杜布菲于1945年提出,指的是游离于传统艺术世界之外自学而成的艺术家创作的作品。原生艺术的创作者多处于社会边缘,或离经叛道,或隔绝于世,往往对集体标准和价值观无动于衷。他们的创作自成体系,并不预设外部评判标准的存在,更像是为了自身栖居而构筑的精神家园。作品常采用非同寻常的材料和手法,每一个步骤都是对艺术的重新发明。

郭凤怡(1942-2010年)中国

郭凤怡的作品主要聚焦于人体与自然世界的联系。她所画的多为半人、半植物、祖先、神灵或象征性的形象,它们交织于犹如刺绣线一般精细的线条勾勒出的网络中。这些人物形象经常环环相扣,就像是某个人物及其多重分身构成了一种套层结构。郭凤怡最初在挂历纸的背面作画,后来则在宣纸上画画,她的有些画作长度甚至在五米以上。在绘制长卷轴画作时,郭凤怡会在一张小工作台上将纸张一段段展开,因此她并不能看到整幅画作的样子。她一直使用毛笔和中国墨汁,或以彩墨进行创作。

郭凤怡 1962 年高中毕业,次年进入一家橡胶化工厂当技术员。她是四个孩子的母亲,由于患有严重的关节炎,她在三十九岁时从工厂病退。为了增强免疫力、缓解病痛,她开始练习气功。这种讲求深层内观的修行触发了她的幻想,她由此开始记录脑中的画面。1989年5月,她开始沉浸于在画面上书写,让画中形象逐渐从密集的文字中凸显出来。洛桑原生艺术收藏馆自 2007年起收藏了郭凤怡的作品。

1971年,杜布菲将收藏的5000余件作品捐赠给瑞士洛桑市,形成了洛桑原生艺术收藏馆的起点与核心。时至今日,洛桑原生艺术收藏馆仍是杜布菲最初收藏的唯一继承者。通过持续不断的购藏、受赠以及对新的创作者的发掘,洛桑原生艺术收藏馆日益拓展,如今已成为全球独树一帜致力于原生艺术保存与研究的公共机构。

库淑兰(1920-2004年)中国

库淑兰以自创的剪纸拼贴为媒介,打造了一个充满生活情感与灵性想象的世界。她的作品中反复出现那些脸蛋乖巧、笑脸盈盈的人物,上演着家人朋友相伴生活的友爱场景,周遭的生灵万物也皆被赋予了同样亮眼的描绘。库淑兰的剪纸风格极为繁密,出于对彩纸材料的珍惜,她在剪纸时保留了很多碎纸片用于装点画面,一件中等尺幅的作品往往包含上千个组成部分。她的每幅作品都对应了一首歌谣,有的来自儿时听闻的民间传唱,也有的是结合了自身经历的有感抒发。

六十岁那年,库淑兰在一次县文化馆组织的剪纸普查中被发现,在工作人员的支持和鼓励下开始持续创作,直到去世前共留下逾 1500 幅作品。不同于她在剪纸中描绘的和乐场景,库淑兰的家庭生活颇为坎坷,不但长期遭受丈夫和婆婆的虐待,创作也不被家人理解。1985 年,库淑兰一次不慎跌落悬崖好几天昏睡不醒康复后,她开始以“剪花娘子”自居,自称获得创作灵感,用剪纸抚慰心灵。她的作品中开始频繁出现了一个执剪盘坐的女性形象,她还将自己居住的窑洞一角改造成了“剪花娘子”的寓所,在内壁上贴满了各种彩色剪纸,将作品中的缤纷世界还原至现实中。(库淑兰作品系为本次展览特别呈现,不属于洛桑原生艺术收藏。)

原生艺术家们常常被边缘化,难以适应社会,一些人甚至自由受限,然而他们无疑是本次展览的核心。他们的肖像摄影将为展览拉开序幕,与展览结尾处的艺术家纪录片精选遥相呼应。人们得以通过这些记载近距离接触他们的创作过程,以及大部分原生艺术家不为人所知的生平。展品按主题分为数个章节,分别是“内向世界”“人物形象”“生灵万物”“世间”“分门别类的世界”和“无形之界”,探讨了原生艺术家与他们周围世界的关系。这些交错、多面的主题,无不唤起人们对自身所处世界和社会中的地位的沉思,对语言及沟通重要性的思考,也让观众不断在个体宇宙、颠倒梦想和日常现实之间来回穿梭。

参展艺术家既包括阿道夫·沃尔夫利(Adolf Wölfli)、阿洛伊丝· 科巴兹(Aloïse Corbaz)等最初启迪过让·杜布菲的创作者,也有户次公正(Kōmei Bekki)、达武德· 库查基(Davood Koochaki)、朱迪思· 斯科特(Judith Scott)等洛桑原生艺术收藏馆自成立近五十年以来发掘的原生艺术家。其中具有重要意义的是中国艺术家郭凤怡。2011 至2012 年,洛桑原生艺术收藏馆曾举行她的大型回顾展,上海当代艺术博物馆亦收藏了这位艺术家的多件作品。她的作品在PSA与洛桑原生艺术收藏馆——这两家分别深耕当代艺术和原生艺术领域的机构——之间架起一座艺术桥梁。

本次展览在中心区域设立了一个特别展示区域,以纪念“原生艺术” 这一概念的提出者让· 杜布菲。这里展出了洛桑原生艺术收藏馆保存的档案文件,并以纪事年表的方式梳理“原生艺术” 概念的诞生与发展历程,展现它如何重新构建我们对艺术的理解与定义。

此外,展览还将通过两组幻灯片影像展现原生艺术环境——那些位于户外、花园或自然空间中的建筑或装置。它们地处别致,有着不同凡响、令人惊诧的构造、布局和结构,往往由创作者经过多年不懈努力改造而成。这些装置环境精巧绝伦,也格外容易受到时间的考验,在创作者去世后很容易遭到破坏和遗弃,其中一些原作已经不复存在,这也凸显了原生艺术创作的脆弱易损。

原生艺术家的与众不同为我们提供了一种观察世界的新方式,激励我们更密切地关注周遭事物。正如让·杜布菲所言,“真正的艺术总是出现在人们意想不到的地方,出现在那些无人问津,也无人唤出其名的角落。艺术不喜欢被人认出,也不喜欢被人叫出它的名字。一旦如此,艺术就会逃离。”