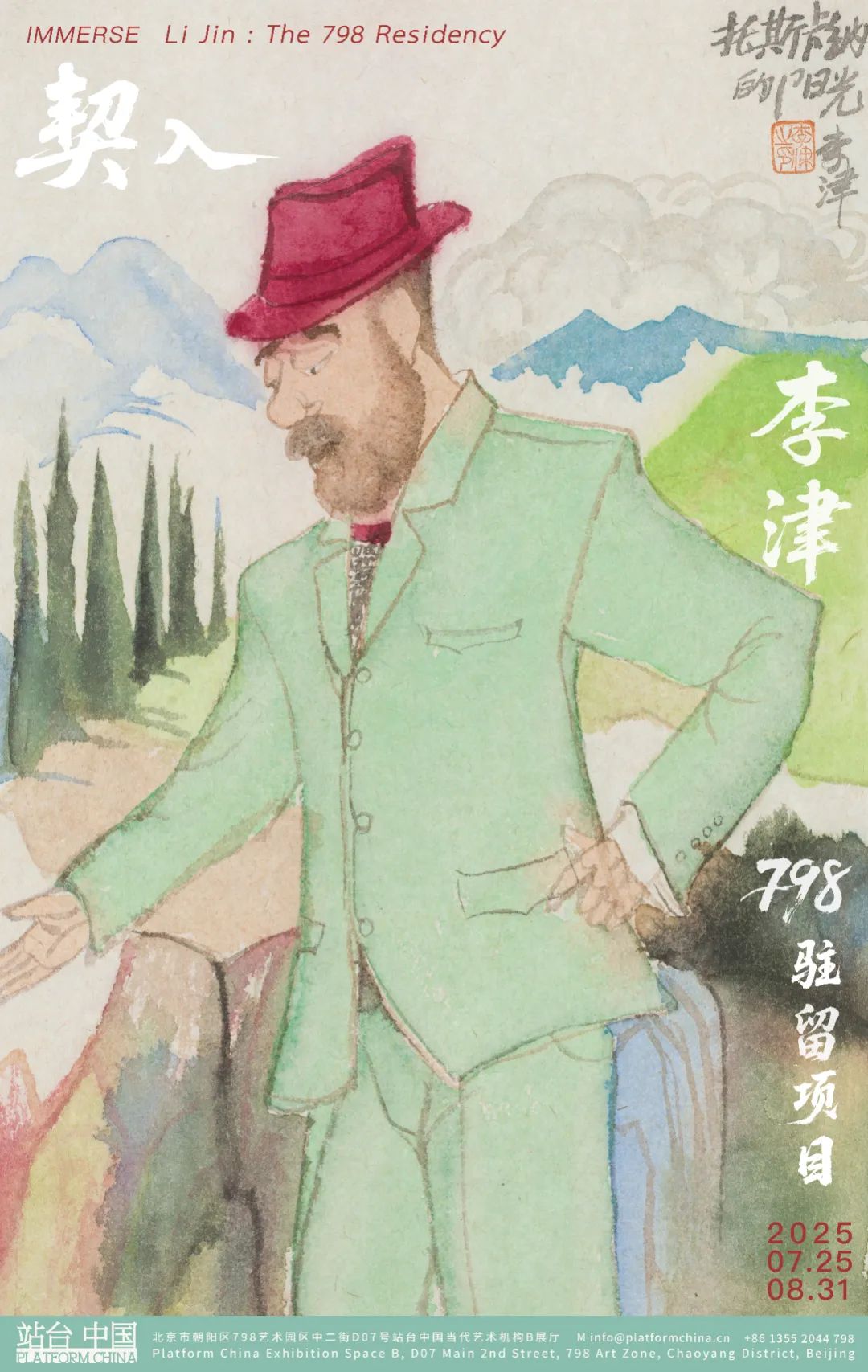

契入——李津798驻留项目

开展时间:2025-07-25

结束时间:2025-08-31

展览地点:站台中国当代艺术机构B展厅

展览地址:北京市朝阳区798艺术园区中二街D07号

参展艺术家:李津

主办单位:站台中国当代艺术机构

站台中国将于7月25日起邀请李津将他的工作和日常契入流动的798空间内部。期间我们将呈现艺术家数次以驻留为线索的创作。798作为一个“异域”的现场,它时尚、熙攘,也盛满欲望,洋溢着情绪的多巴胺,如同流动的盛宴,白驹过隙般在当下上演。展厅将转变为艺术家的工作现场,并在后两周呈现驻场创作。项目将会以一种倒叙的结构进行:让由场域生发的故事在当下的展览中续写。

李津常常置身于异乡,他去伦敦、意大利、天台山、太行山、新加坡……既融入异域鲜活的现世,又切入纷繁的表层之下,以最切身的感官与异域共振,在诸多的缝隙间窥见差异,作品形成微妙而贴切的变化。他不仅仅作为过客与陌生的空间相遇,而是投身于此,让自己的感官在这里瞧一瞧、泡一泡,沾染着此时此刻的气息。异乡也从来不局限于陌生的人,而更是差异化的口音,散发着混合香气的食物,裹带着特殊温湿度的风和雨,以及涌动着说不清的于日常中出走的气氛。而艺术家与此情此景的关系也同样随着时间而发酵,从全然陌生到逐渐在习惯中自我更迭,让本应擦肩而过的形形色色留下他的印迹。而当他观看着异乡的人物风貌之时,异乡也在回望着他,这既是一种自我的显露,也同样是共生的交织。

边走边画

文/ 李津

这十多年来,我几乎每年都会出去旅行,边走边画。国外之前是去德国、美国和日本比较多,国内南方也跑过很多地方,上海、浙江、安徽、云南等等。对我来说,往外走不完全是为了创作,为了艺术。而是一种惯性,在一个地方待久了,便会特别渴望出去走走,尤其想体验一下坐火车,或是坐汽车在旅途中的感觉。实际上,我内心深处对未知或与自己生活差异较大的地方存在一种心理需求。这一点促使我心生愿望,怀着一种求新求奇的心态,调整自己对周围的感受和感知。对我来说,一旦出发去往外面的世界,坐在车上,望向窗外的景色,整个人能感受到一种向往,仿佛别样的生活,在召唤你。

我一直有一个习惯,去什么地方都会带着画画儿的东西,毛笔、宣纸、毛毡等等。走到哪,画到哪。画水墨,相对来讲方便一些,创作尺寸也不会太大,这种现场感对我来说很重要。我从来不对着景画画儿,这一点区别于传统意义上的写生,我更多的是去观察和体会景色和风土。创作的灵感应景而生,我会很快地就会把这些新奇的感受落实在作品里,很多细微的,点点滴滴的感受会出现在作品里。我自己的定位是一个特别凭感觉、凭直觉画画儿的人。吴洪亮曾说我像一个良导体一样,对周围的感受非常敏感。不同的温度、色彩、声音都会对我产生影响,我会有一个综合的感受,这就是我特别追求的现场感。通俗点儿讲,就是有点儿知冷知热的感觉。周围的这些感受会让你重新去看待你要表现的事物。周围的一些表面上的和直觉的那种变化,导致你的表达会不那么经验主义,不那么靠自己的储备和以往的经验来画画儿,来创作。而是更多的是接纳一些最新捕捉到的体会,甚至有些特别直观的和表面的表现。这种新鲜的感觉,和依赖积累经验来创作还真不是一回事儿。以前忽略了,或者说没有观察到的一些东西,像新事物一样,又摆在你面前了,所以就不是一种套路化的创作。

边走边画

文/ 李津

这十多年来,我几乎每年都会出去旅行,边走边画。国外之前是去德国、美国和日本比较多,国内南方也跑过很多地方,上海、浙江、安徽、云南等等。对我来说,往外走不完全是为了创作,为了艺术。而是一种惯性,在一个地方待久了,便会特别渴望出去走走,尤其想体验一下坐火车,或是坐汽车在旅途中的感觉。实际上,我内心深处对未知或与自己生活差异较大的地方存在一种心理需求。这一点促使我心生愿望,怀着一种求新求奇的心态,调整自己对周围的感受和感知。对我来说,一旦出发去往外面的世界,坐在车上,望向窗外的景色,整个人能感受到一种向往,仿佛别样的生活,在召唤你。

我一直有一个习惯,去什么地方都会带着画画儿的东西,毛笔、宣纸、毛毡等等。走到哪,画到哪。画水墨,相对来讲方便一些,创作尺寸也不会太大,这种现场感对我来说很重要。我从来不对着景画画儿,这一点区别于传统意义上的写生,我更多的是去观察和体会景色和风土。创作的灵感应景而生,我会很快地就会把这些新奇的感受落实在作品里,很多细微的,点点滴滴的感受会出现在作品里。我自己的定位是一个特别凭感觉、凭直觉画画儿的人。吴洪亮曾说我像一个良导体一样,对周围的感受非常敏感。不同的温度、色彩、声音都会对我产生影响,我会有一个综合的感受,这

就是我特别追求的现场感。通俗点儿讲,就是有点儿知冷知热的感觉。周围的这些感受会让你重新去看待你要表现的事物。周围的一些表面上的和直觉的那种变化,导致你的表达会不那么经验主义,不那么靠自己的储备和以往的经验来画画儿,来创作。而是更多的是接纳一些最新捕捉到的体会,甚至有些特别直观的和表面的表现。这种新鲜的感觉,和依赖积累经验来创作还真不是一回事儿。以前忽略了,或者说没有观察到的一些东西,像新事物一样,又摆在你面前了,所以就不是一种套路化的创作。

其实,当达到一定境界时,即便人禅定打坐,什么地方都不去,也能有全新的感受。你会感觉生活中似乎总有许多未知等待我们去探索。那种感觉奇妙至极,既让人感到熟悉,又不会使人觉得麻木。我认为,这正是艺术家尤为幸福的地方。与对周遭熟视无睹相反,你会发觉,自己对周围的了解和观察还远远不够,比不上从自然中真切获得的感悟,这就是自然的魅力。或许这就是一种最为纯粹的感知。我不喜欢闭门造车,把窗帘拉上,点一盏幽暗的灯,沉浸在回顾与冥想之中,独自思考和想象这个世界。我不喜欢这种方式,我觉得还是要把眼睛睁得大大的,打开感知系统,让每一个毛孔都活跃起来,用心去体验周围的一切。

行走的另一个好处是什么呢?其实不用说出国,就算是去国内的某个地方,比如从北方到南方,或者从城市到农村。所到之处,实际上都已经形成了其独特的地域文化。这些地域文化是经过多少代人积累而成的,呈现在你面前的不只是自然风貌,更能带给你一种气场。这种气场是由历史、自然和时光共同打磨而成,表面之下是多少代人的沉淀。我创作重点关注的是人和自然的关系,作品对人物的表现大于对风景的描绘。我更关心的是人在自然环境中,在不同的风景中的感觉。比如我去意大利了,或者去日本了,无论从自然地理的风光,还是从生活方式,以及人的长相等等都改变了。艺术家的艺术在行走中,跟周围环境和生活进行交互,所以在我看来自然不仅仅是风景的概念,而应当包括更多人文的元素。其实即使特别愿意行走和旅行的人,对这个世界了解也很少。中国哲学一直要解决的问题是人是随着心转,还是心随着人转。转化到艺术上便是创作要跟着自然环境走,还是自然跟着你的感觉走。这是一个很辩证的问题,但是人的感觉也是最主要的,如果人没有感觉,即使走遍了世界,也许他的认知就是没有任何变化,他并没有跟周围的环境真正地融在一起。我更关注这种交流,希望传达出人和自然空间所形成的氛围。有一句中国谚语叫入乡随俗,你要跟着环境的影响去体会,去创作。对于我来说真正的营养正是来自这些未知的世界,去看更多的风土人情,感觉才不会僵化,才能创作出新的作品。

举个例子,我今年去意大利的感觉和我去年去英国就明显不太一样,虽然这是我第一次去英国,但我一直以来对英国都有着自己的感受和想象。许多文学作品,比如狄更斯的作品,还有关于福尔摩斯的故事等等,都提到了英国的绅士风度。过去,英国在我们心中的印象就是一个绅士国家,一个老牌的资本主义国家。这一切都让我先入为主地产生了一种想象。结果我到英国一看,发现实际情况和我想象得十分接近。我们小时候在天津,那里有很多英租界,也有许多英国建筑,这些都是我们小时候就看到过的,所以并非对英国的文化一无所知。因此,抵达英国后,我脑海中所想象的事物与亲眼目睹的景象高度契合,二者自然地融为一体。所以,即便只在那里驻留了十多天,我也能迅速融入其中。我这次去意大利,融入起来就不简单。意大利给我的实际感受和原先的想象有所不同。无论是艺术,还是以往所了解的意大利风情,比如雕塑、宗教、油画、壁画等,我本以为自己对它们已经颇为了解,之前也看了很多相关的书籍画册。然而,真正到了意大利,我突然发现,自以为了解的内容与当地实际呈现的事物,竟让我感觉十分陌生。而且很多事情都超出了自己的想象,那种深厚的传统,以及整个民族心理中所蕴含的沧桑与经历令我震撼。遇到美丽的风光或是雄伟的艺术,意大利人总是能宠辱不惊,以平和的心态去看待。他们用一种特别坦荡的心境去审视自己的文化,甚至他们的生活方式也大大超出了我的想象。平和,不显山不露水。这种感觉,让我觉得他们身上有一种一眼看不透的东西。所以,我觉得要好好体会和体悟,才能慢慢地真正走进他们的世界。所以不同的目的地,确实会带给你很多惊喜。很多地方,会觉得待不够,还想再来。我喜欢的很多地方都是如此,每次去都有不一样的体验。我经常去日本,每次都会有新的感受。那种感觉,就像是回到了过去,回到最初向往的生活状态。我提着一个篮子,装上笔墨纸砚,走到哪里就画到哪里,云游四方。用心去融入当地的环境,感受新的生活,一点点接近它、了解它、熟悉它。如果这种体验让我感到麻木的时候,我就会继续寻找,去获取更新的感受。人生正是在这样的前行中,不断发现新事物,重温不同的感受。而这个过程,便是最幸福的。

关于艺术家

李津,1958 年生于中国天津,1983 年毕业于天津美术学院国画系,现工作生活于北京,天津。2013 年被 AAC 艺术中国评为年度水墨艺术家。2014年被权威艺术杂志《艺术财经》艺术权力榜评为年度艺术家。2024年在牛津大学阿什莫林博物馆举办英国首次个展“有情皆乐”,2022年在顺德和美术馆举办个展“肉食者不鄙 —— 李津 顺德行”,2015年在上海龙美术馆举办大型回顾展“无名者的生活--李津三十年”。作品被大都会博物馆、波士顿艺术博物馆、牛津大学阿什莫林博物馆、新南威尔士州州立博物馆、西雅图美术馆、中国美术馆、和美术馆、香港艺术馆、武汉美术馆等机构收藏。

李津的画充满了对俗世的热爱,也充满了无法扼止其必死的悲伤。他揭示了通过对俗世飨宴最深刻的快感触及到不朽的神光。他的画张开感官的毛孔,并通过毛孔敞开通向宗教的大门。李津的笔墨是去诗意化的,甚至是反智的。它们大多指向饮食男女,是仿日记,记录私生活的流水账,是穿衣服或不穿衣服的自画像。他所谓的家常主义,貌似不属于普罗大众,是“我自己的家常”。仔细看,李津所有作品中最精彩的,都是“我自己”的形象。就像文人记下日记一样,李津信手随心地画上自己此刻的感受瞬间。李津的笔端既可以工整也可以肆意,即可以清晰也可以抽象,即可以细致也可以大刀阔斧。李津熟练的技艺和流畅的笔法在画纸上中自如地体现出来:寥寥几笔却栩栩如生。对李津而言,日常生活不是在画中显现,而是通过画画来度过,画画本身就是生活。