陈彧君:悬圃

开幕时间:2025-07-26 15:30

开展时间:2025-07-26

结束时间:2025-09-15

展览地点:頌艺术中心

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区

策展人:王将

参展艺术家:陈彧君

主办单位:頌艺术中心

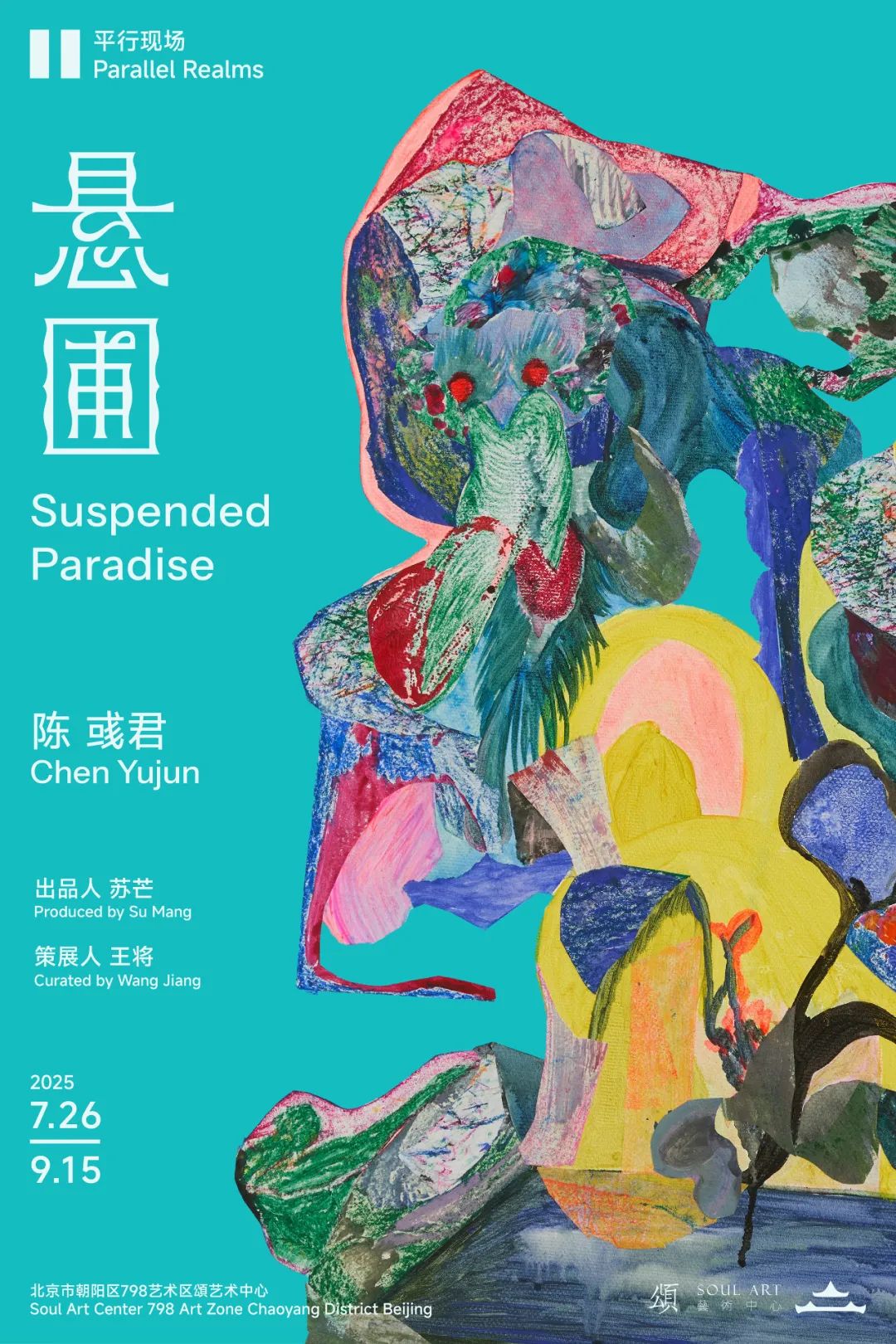

頌艺术中心欣然推出“平行现场”系列展览计划,将于2025年7月26日至9月15日呈现展览“陈彧君:悬圃”。本次展览由頌艺术中心馆长苏芒女士担任出品人,特邀新绘画研究者、艺术评论人王将担任策展人。展览将集中呈现陈彧君的诸多新近佳作。

“悬圃”,典出《楚辞·天问》“昆仑悬圃,其居安在?”,意指悬浮于天地间的神话花园。展览以此为题,映照艺术家的创作内核:其画作超越再现自然的框架,内中花木仿佛挣脱重力束缚,以斑斓的形色构筑起神秘的景观,彰显灵性的自在。同时,画面深植于艺术家的记忆与日常,他将创作中的形式意志转化为画布上勃发的生长力量,由此成就其所言的“生长性绘画”。

因此,展览“悬圃”将成为一处根植现实却超然悬浮的生命诗学空间。物我之界限逐渐消融,观者可沉浸其内,达致明心见性的精神境界。

策展前言

悬圃游心:

陈彧君近作中的生长与漫想

文/王将

昆仑悬圃,其居安在?——屈原在《楚辞·天问》里探问此神话秘境的所在之处——如今,这介于天地之间的“悬圃”仿佛显露于艺术家陈彧君的近作当中。

生机盎然的植物朝着不同方向蓬勃地生长。这些形象既植根于生活,自感知的土壤里萌发,亦超越世俗,成为见心明性的意象。自在与率性,使形象挣脱开或有形或无形的束缚,象征着艺术家饱满的内在。笔触挥洒自如,如同一次次释放。愈加自由的表达,还原着生命体验。创作者的心性随着形象的生长逐层浮现。经多年积累下的精神之力,回馈到“生成性”的绘画中。

艺术家坚定地向内寻根,同时也坚决地向外漂流。跨界的游走拓宽了认知的边界。与社会系统的深度接触,让艺术的价值得以被慎重考量。自然世界是他描摹的表象,潜藏其后的,是其对于“世界感”的激活与漫想。

01 弭·自然之镜

茂密的花木以缤纷的姿态展现在陈彧君的画布上,这“自然”值得玩味。不过,有必要首先对自然的概念作一番推演和澄清。以认识论为核心的理性认知曾提出“自然之镜”这个隐喻。它将心灵视作一面镜子,如实地映照着外在万物的表象。从柏拉图开始,理性主义和认识论的传统不断打磨这面镜子,以期获得更加精确的再现。自然之镜成为了求得所谓真理的永恒框架。

然而,在陈彧君的这批新作中,这面明镜仿佛消弭不见。由诸多碎片构筑的画面整体似乎并未聚焦于某一特定时空的真实。如若藤蔓般弥漫的细部,不再关涉到任何一道理性的命题。形象的繁复,不再承诺任何意义上对表象的绝对忠诚。至此,心灵和对象、主体和客体的分别消失。当观看者真正放下了要从画中知道些什么的执念时,那已破碎的自然之镜最终消融殆尽。

艺术家生活的周遭,植株花草是随处可见的生命体。室内植物备受人的照料,而户外植物茂盛的生命力则源于南国丰沛的阳光和雨露。草木与花卉是艺术家钟爱的日常,但当它们通过综合媒介落实到画布上的时候,陈彧君却避开了平铺直叙的语态和观念先行的策略。记忆和情感调和着形象,思绪的能量在笔触间流动,这使花木发生形变。可见,外部世界不是图中所见的终极依据。

在破除自然之镜的一瞬,他笔下的自然就已然不再是对现实的镜式再现。我们得以换一种目光再次步入那一间间无镜的花园。作品已非静态的结果,而是相似于一棵生命力充沛的植株,它自在地生长着。与此同时,漫溢的生命力也反向滋养着创作者和观看者。精神的深度与心理的宽度交织出新的平面。在此之上,灵性的直观得以彰显。

如此一来,陈彧君真切地袒露着他的灵性世界。他愈发放松,放手让生态系统内的要素自由地生长。自然之镜的西方隐喻被东方天人合一的自然观取而代之。画面邀请我们一道用泛灵的视野参悟花木,读出万物谱写的和谐韵律。艺术家时常借用诗经中对自然的颂辞当作作品的题目。那些诗意的命名是其背后无限意涵的引子。

根茎、枝节及花朵,均沿着感性的脉络发散。乍看上去是狂野和表现性的,但微观之处却不乏细腻的感知。斑驳的碎片无序地散落着,犹如一次次即兴留下的痕迹,或像是变奏段落持续堆叠的合声。当它们满满当当地铺陈开,空间的纵深即被压缩。致密的平面使我们看不透编排的结构,也同时将重力从空间内剔除。无穷的视觉单元悬浮在虚空当中,似乎达到了“百花不落地”的效果。

02 寻·风土之态

饱满的色彩及丰盈的构图,生命的活力自这批新作中迸出。形与色的质地塑造出鲜明的语言风格。自本世纪初起,全球化浪潮席卷而来,中国当代艺术日趋兴盛。对国际化的偏执使得艺术话语陷入自我解释的循环。陈彧君敏锐地察觉到问题之所在。他主动疏远流行的创作范式。

于是,刻意与观念建起强关联的做法让位于直观的绘画语言探索,于艺术本体论层面的推导让位于一种与艺术家个人直接关联的“乡音”识别。不过,个人化语言系统的建立并不等同于艺术家对绘画本体的过度关注。他似乎不再纠结于理性上的判断,而是凭着内心的直觉在乡村与城市间往来。他不断地转换视角,不断地从艺术之外寻找突围的方案。

寻,是陈彧君对其文化身份和来源的追问,是持续进行着的思考转向。寻,并未作为方法或工具,它是一种动向。于寻的旅途中,他回归家乡,触摸着记忆的起始点。他论及起莆田人的多面性曾说道:向内是根深蒂固的宗族观念,向外则是时不我待地闯荡世界。内与外的矛盾和张力又何尝不是蕴藏在“寻”这一动作之内的呢。归乡,意味着要联络起宗族纽带,展开“在地”的市井观察;而另一方面,归乡不意味着隐居,它反而促使寻根者愈发积极地入世。

正是故园的风土和人情夯筑起思维的根基,亦化作创作乃至生命的滋养之源。绵延在家族成员间的记忆混合着自我成长的点滴,转译为画布上的色彩和笔迹。那氤氲的密林、盛开或凋零的花木,散发着风土的滋味和气息。观者识别不出那些独属于闽地的符号,却能感受到十足的生长蛮力。

画为心声,此乃东方式的人画合一。就这层意义而言,画面不应被看作是虚构的,它具有一种轻盈的真实感。这种渗透于日常的心理真实,难以维持静止。因为滋养它的风土每时每刻都在发生改变。传统在瓦解甚至消逝,执意复现过往并不足取,臆造某种传统则更是虚伪。曾经熟悉的变为陌生,艺术家当下的所见逐渐覆盖和涂写着记忆里的印象。

寻的旅程,已然自故园走出,迈向广袤的世界。当双足踏实地踩着大地时,艺术的根系就深深地插入生活的土壤内。那让陈彧君汲取养分的世界,并非是一尘不染的纯粹虚空,而是当下复杂且混沌的现实,是万种风土之味有机结合而成的生态系统。寻的旅途,孕育出艺术家对于世界的独特感知力,更令他体验到一种“扎入世界的实在感”。

03 游·流变之界

不再囿于故乡,那条流经家门口的木兰溪已然变为一重诗意的隐喻。它既是归乡的路径,更是出海的通道。人们沿着它迁徙,关联起四面八方。河流的动态特质激励着游子跨越思维的固有边界。这正是陈彧君所向往的。松弛的造型手法具备似水的气质。颜料的浓或淡,像是水体的浓稠或清爽。笔墨的润或干,如同河流的涝或旱,就像重力将水引向湖泊和海洋一样。

画面上偶有颜料下落的痕迹,仿佛一道道河床。水流因地势的落差产生动能,画面则服从于心灵的趋力。它在表象的杂糅背后创造着不易察觉的内部秩序——它遵从感受,从理性的辖制下释放。现实内的不确定性与主体内在的变幻,再加之画面的流变质感,三者构成互文。密实的造型单元错位分布,随机的图式并不鲜见。虚虚实实难以分辨,呼应着中国古典的造园哲学“虚实相生”。

游,疏通出一条朝向社会现实的道路。花园的生命力外溢,挣脱艺术自我封闭的藩篱。与外界的联系再反哺给画面,供给其源源不断的生机。近年来,陈彧君在社会活动家、策划者、艺术家等身份间游走,在开放的系统中进行艺术表达。创作的主体置身于极其具体的社会现场内,居于快速变化的世界中。

艺术本就不可能完全和世界绝缘,社会中的其他领域皆可化作“它山之石”,各门学科的思维模式与艺术互补并交织。陈彧君尝试在尺度更宏大的参照系里恢复艺术与社会的对话。而颇耐人寻味的是,这批自然之作并无社会学的倾向。足以见得,与社会相融的界面乃是真实的人本身,而非充斥着各式抽象符码的艺术幻像。

自在地行动,乃是“游”的要义。从家乡辐射至南洋,再拓展至“南方”。在地性与世界性联络起来,南方和游牧的观念系统相接,进行着文化空间的再生产和想象。相比身体在物理空间的位移,神游更为契合此处“游”的本意。南方及世界,恰是陈彧君神游的文化地理坐标。自然及人文的分界,经由神游而消弭。“物”与“我”,甚至也彼此相忘。

艺术家自身的特质无需被刻意强调,却也难以被隐藏。口音仍在不经意间释出,听者可以识别出源头与方向。而此时此刻,正浸润在感性中的我们,聆听着他所朗读出的自然之诗。生活的世界与画中的诗界交错着,明心见性的视界悄然地生长。

关于艺术家

陈彧君(Chen Yujun),1976年生于福建莆田,1999年毕业于中国美术学院综合艺术系,并留校任教于综合艺术系和油画系至2014年,现工作和生活于上海。

作为七零年代后期出生的代表性艺术家,陈彧君自小经历和见证了中国社会环境巨变的阶段,对于生命个体基因与自然和人文环境关系的反思和探索越来越成为创作的动力和主题,从家乡的木兰溪到孕育亚洲和世界文明的母亲河,他的眼光和笔触仿佛跟随着当年离乡背井的华侨的脚步,向着更为深远的世界去追问自我救赎的出路和人类游牧的方向。

由于作品具有复杂的综合媒介和浓厚的人文情怀,陈彧君正在受到全球策展人和收藏家的重视,作品常年在世界各地的美术馆、基金会和画廊展览,并被广为收藏。

个展

收藏

关于策展人

王将(Wang Jiang),独立策展人、艺术评论人。他同时是寸止设计(Inch Office )创始人兼视觉总监,并担任四川美术学院硕士研究生导师,及中国当代艺术年鉴特约编委。

从业至今,王将策划了逾百场当代艺术展览,并编辑、设计众多艺术出版物。他的研究与写作聚焦于“中国新绘画”呈现的多元可能性,关注议题包括:具象绘画的复兴与叙事重构;材料实验与新物质主义转向;屏幕文化对架上绘画的渗透;全球化与新东方美学的张力;社会运动与集体记忆的视觉化;艺术史谱系的解构与重写。

其艺术评论广泛发表于 Artnet、Artnews、Artbaba、ArtAlpha、Hi艺术等专业媒体及各大艺术机构官方平台。他近期的个案评论涉及:袁运生、马可鲁、孟禄丁、王玉平、刘锋植、王音、杨茂源、毛焰、马轲、王迈、黄宇兴、王亚彬、秦琦、陈彧君、关音夫、闫冰、夏禹、高瑀、亓文章、陈柏豪、黄亮、吕松、许宏翔、刘海辰等艺术家。

自2024年起,王将持续进行着对“屏幕一代”的深度访谈、研究与系统梳理工作,试图在此基础上建构后屏幕绘画的核心概念与理论框架。

关于出品人

苏芒(Su Mang),「頌」艺术中心创始人,优秀的杂志出版人和媒体企业家/慈善家。她创办了中国最具影响力的《时尚芭莎》,打造中国最顶级慈善活动「芭莎明星慈善夜」;曾任时尚集团总裁,带领公司成为中国传媒出版界翘楚。她亦在2010年开始涉足艺术领域,创办的《芭莎艺术》杂志,倡导让艺术成为时尚,让艺术创造价值,成功推动了中国当代艺术家的发展。2017年,她作为总策划在今日美术馆策展了「破界/150周年BAZAAR时尚艺术大展」,为艺术时尚多媒体展览开创先河。2022年创办「頌」艺术中心,是她理想的延续。她将和我们年轻的国际化专业团队一起,为798艺术区增添新的色彩和想象空间,和艺术界、学术界更多专家联手,集结更多强大的资源和媒体经验,助力艺术之梦,打造生活之美。