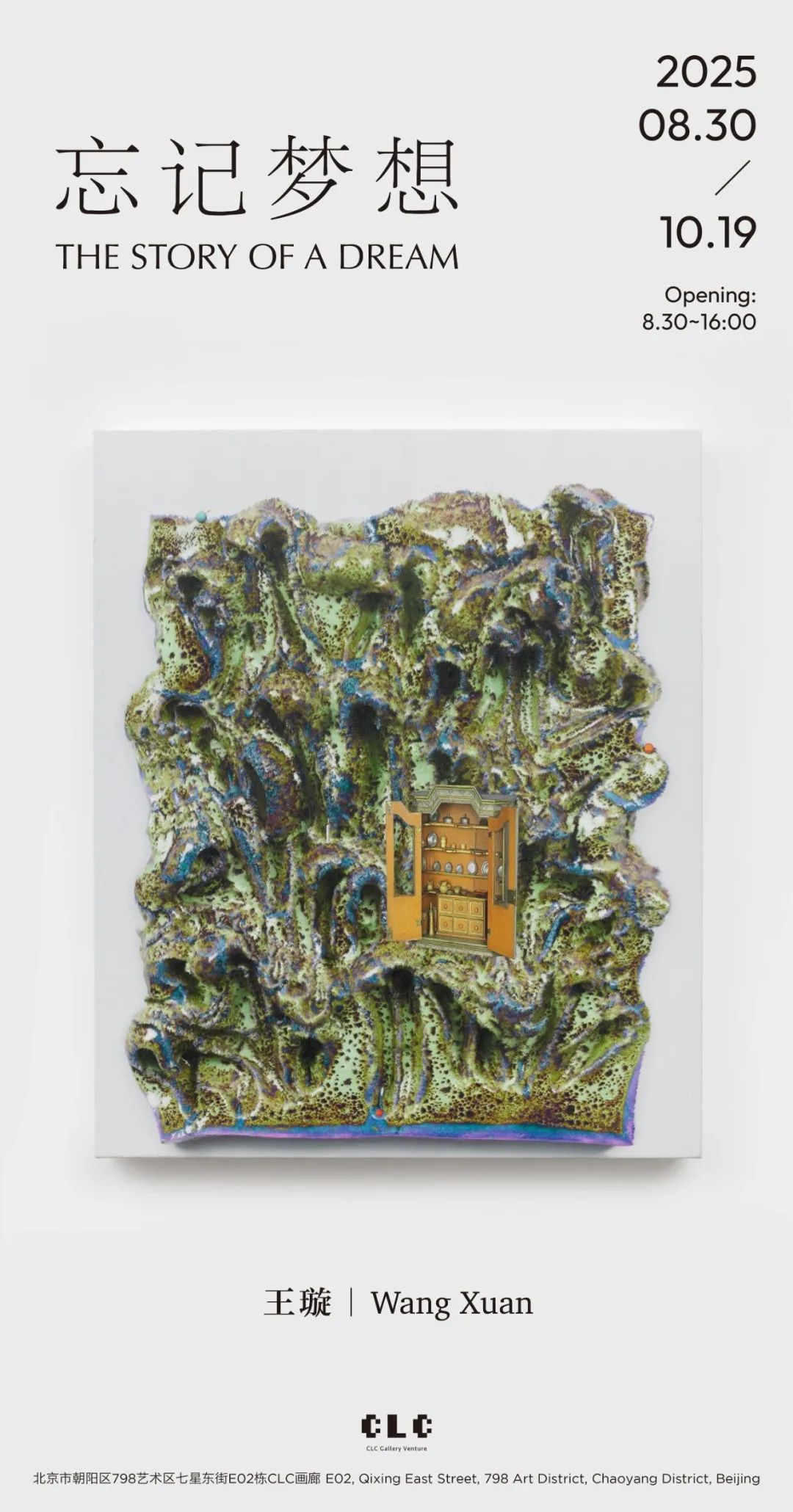

王璇:忘记梦想

开展时间:2025-08-30

结束时间:2025-10-19

展览地点:CLC Gallery Venture

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥路4号798艺术区七星东街E02栋

参展艺术家:王璇

主办单位:CLC Gallery Venture

撰文|周翊

曾经,一位藏家在收到王璇画作后,向画廊发邮件询问,尽管他事先见过作品的图片,也对艺术家的创作模式有过基本了解,但在收到实物时,仍忍不住怀疑这是一幅冒名顶替的印刷品。这一事件精准地印证了王璇独特的绘画观。能够骗过眼睛的技艺,在经过现代主义洗礼之后的艺术实践中已不再是追求目标,这种冲动甚至还有些反动意味——艺术趣味的倒退。然而从更整体的视角看,艺术的再现模式在后现代/当代语境中依然有效。这是因为在艺术媒介全面装置化的今天,观众的视角被纳入作品本身,成为其核心构成要素。这种艺术体验模式颠覆了传统艺术形式所要求的“自愿悬置理智”,转而强调:参与应是真实的内心选择——观众跨越艺术与现实的边界的脚步该是忐忑而警觉的,而非被预设或支配。真正的交互隐含一种后知后觉的体悟,这是当今创作实践的核心要义——“透明性”,一种欺骗性的反策略成为当代体验的先决条件。当作品与现实的边界渐趋模糊,越是透明的呈现,观者的认知越陷入迟疑,直至彻底无法分辨。真实的体验也将以阻断理解为代价,历史上具有完全透明性的作品莫过于杜尚的现成品《泉》,它既是知名度最高的,却也是最不被理解的。

旅居海外20多年,刚刚进入中国当代艺术领域的视野的70后艺术家王璇,在德国慕尼黑过着与艺术界隔绝的生活。他日复一日的工作和生活毫无波澜,工作室的邻居没人知道他每天在那个半地下室里做些什么。他生涯的早期是一名才华横溢的表现主义抽象画家,如今他使用丙烯媒介作画,画画时不绷布,只是简单地用夹子固定于画板上,方便他使用脱色剂清洗刚完成的画面——他边画边洗,反复这个过程,将属于个人手感的画面肌理痕迹一一抹除。王璇放弃了早年钟爱的抽象去画学生时代所厌恶的风景、静物题材,完全采用用艺术史里的图像与日常场景组合入画,参考大量的图片资料。他审慎地剔除具有时代特征的元素,避免带有具体身份指向的表情、趣味和物件。他娴熟地驾驭手中的绘画媒介,他的画面像流动的介质,在抽象与具象之间游离,写实技巧与平面媒介的形式美感同时奏效,让人感到困惑又难以忘怀。他花很长时间去研究和组织画面结构,推敲各元素的空间关系和动态平衡,直到在心中确立完整的视觉图式后才会动笔。他有时会搭建简陋的模型研究空间,但从不画小稿。他有时会决绝地毁掉一件,乃至一段时期的全部创作,不管已经投入了多少精力。

西方绘画传统中的trompe l’œil(错视画)运用二维媒介营造三维世界的幻觉,其核心在于通过精妙的写实技法与空间构思(如协调透视与真实空间以构建完美视点,在特定角度消除视觉破绽)实现“欺骗眼睛”的效果。这类作品通过建立视觉陷阱,试图隐去绘画本身的存在,达成一种“透明性”——它们向观者宣告"我不是一幅画"。若将传统错视画视为一种“向上模仿”(通过升维隐入现实世界的技术体系),那么王璇的创作则构成了一种“向下模仿”的降维技术。他的作品明确告知观者所见皆为幻象,这些画作从不指向真实世界,而是指向虚拟的图像宇宙——用颜料与笔触刻意模仿机器生成的二维图像特征,尤其是印刷品的均质表面。这种从生物到机械的降维,犹如现代舞者模仿机器人的运动轨迹:通过侵入(hacking into)并重构本能动作模式(这实际上需要极高的意识洞察与肢体控制力),创造出令人着迷的视觉幻象。王璇进一步在降维的基础上重建图片的物质性:刻意呈现喷绘的网点,偏色或者过曝,印刷故障导致的边缘羽化,墨盒缺色造成的色彩断层,条纹状飞白等,系统性地构建出一种故障美学。这种对数字图像质感的量子级模仿(笔触消隐于像素之中),在近距离观察时也难辨真伪引发恐怖谷效应,观者的感知系统持续发出与事实相矛盾的警报。

王璇曾创作过一件将画作封入墙体的装置——犹如老建筑剥落的墙皮下偶然显露被覆盖于墙体内的壁画,这种刻意的”局部揭示"强烈刺激着观者想要一窥全貌的欲望。他像高明的德州扑克玩家般,通过"诈唬"(bluffing)激活观者的想象,却从未打算给予满足。阅读王璇的作品犹如置身一座迷宫。没有哪种绘画形式比错视画更彻底地悖逆现代主义的媒介纯化教条(平面性),但在王璇的创作中,抽象性与视错觉的固有矛盾不仅消弭,更产生了奇妙的互渗效应。观者被好奇与怀疑双重牵引,当凑近细看时,图像质感仿佛遭受了不可逆的损坏——信息丢失、时间感虚化,致使古代遗存与日常物象的界限模糊,熟悉的场景变得陌生,地域与文化的坐标失效。王璇的创作智慧在于:他汲取现代主义的养分而规避其毒素。养分在于运用反讽制造疏离,从既定视角中跳脱;他构筑叙事假象,却又"多此一举"地暴露画面的虚构性,以此消解本就不存在的叙事内核。这种双重否定最终达成悖论式的平衡——既无消解,亦无中心。他拒绝的"毒素"是永无止境的创新焦虑。他坦然重组既有的视觉元素,不再追逐形式创新,与绘画的再现传统和解。用王璇自己的比喻:他作品中的元素如同沙滩上往来的人群——这不是精心编排的舞台剧,而是身体随机生成的幻觉图像,从未被意义所驱策。王璇以旁观者姿态凝视自己的创作,克制干预的冲动。正是对艺术家惯常的执着与梦想的主动悬置,才使其作品能够挣脱时代加诸个体的无形束缚。

关于艺术家