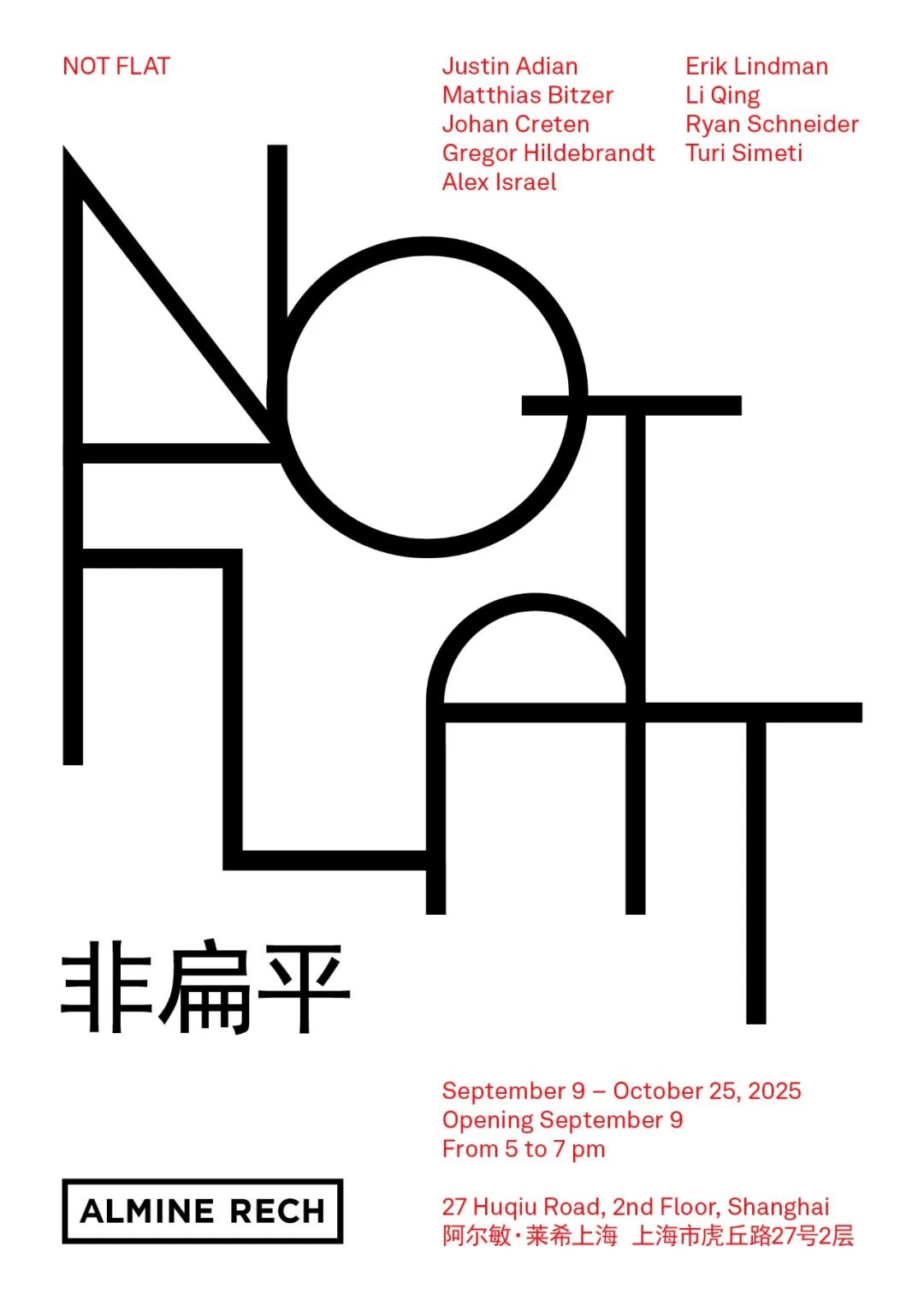

「非扁平」(Not Flat)

开展时间:2025-09-09

结束时间:2025-10-25

展览地点:阿尔敏·莱希 - 上海

展览地址:上海市黄浦区虎丘路27号2层

参展艺术家:贾斯汀·艾迪安(Justin Adian) 马蒂亚斯·比泽尔(Matthias Bitzer) 约翰·克瑞坦(Johan Creten) 格雷戈尔·希德布兰特(Gregor Hildebrandt) 亚历克斯·伊斯雷尔(Alex Israel) 埃里克·林德曼(Erik Lindman) 李青(Li Qing) 瑞安·施奈德(Ryan Schneider) 图里·斯梅第(Turi Simeti)

主办单位:阿尔敏·莱希画廊

阿尔敏·莱希 - 上海荣幸宣布于2025年9月9日至10月25日呈现精彩群展「非扁平」(Not Flat)。

二十世纪中期,美国艺术评论家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)以“平面性”(flatness) 为核心定义了现代主义绘画 [1]。在他看来,绘画应该要能坦然接受自身的二维本质,摒弃制造三维空间幻觉的企图,转而追求纯粹的光学视觉体验。画布的平面应当没有透视深度,牢牢根植于二维特性,成为观众目光恣意游走的场域。这一理念在随后的数十年间几乎主导了绘画发展的主流叙事。即便许多艺术家试图挑战它,其影响力仍然深远。

时至今日,这种平面美学在数字化的浪潮下已经渗透进我们生活的每个角落。扁平不再是一种艺术宣言中的激进主张,而成为了当代图像的默认状态。从手机屏幕到地铁站的电子广告牌,光滑而扁平的表面随处可见。它们所呈现的视觉效果——清晰、无瑕、毫无摩擦——正是“超扁平”(superflat)艺术风格的语言。这个曾经用来挑战西方绘画深度的“超扁平”,如今已成为主流,甚至演变为数字文化的通用视觉语汇。在这样的语境下,真正的先锋姿态,是重新思考并实践如何突破扁平的限制。

「非扁平」展中的艺术家们便是以各自的方式展开了这场突破平面的艺术挑战。他们通过在作品表面制造凸起与凹陷、引入有机形态与参差线条,赋予图像重量感与触觉质感。画面不再是被动承载视觉投射的平面,而是能起伏、膨胀、突起,并向观众空间延伸的动态存在。然而,这种打破扁平表面的做法,并非回归文艺复兴时期的透视幻觉,而是走向浮雕化、雕塑性与环境性的全新拓展。艺术评论家露西·利帕德(Lucy Lippard)在1966年曾撰文,形容美国波普艺术家詹姆斯·罗森奎斯特(James Rosenquist)作品中的“凸出形态”(protruding forms)所带来的暧昧感知空间[2]。正是这种模糊边界的手法,动摇了绘画与雕塑之间的界限。而李青的《到灯塔去》(2017-2025)则更进一步,把历史以具象化的“凸出”呈现出来。斑驳旧窗框在画面上投下起伏的阴影,让过去在实体意义上环绕着当下。在这里,画框不再是中立的边界,而承载岁月痕迹与建筑记忆的积极参与者,使非扁平的绘画表面成为连接虚构空间与现实时间的特殊场域。

同样承载过去记忆的作品,还有格雷戈尔·希德布兰特(Gregor Hildebrandt)那被切割的黑胶唱片,唱纹依旧清晰可见,被拼接成花的剪影安置于画布之上。这些唱片既是表面,也是记忆的载体。曾经的声音如今凝固为视觉的节奏,光滑的黑色花瓣与花茎在光线中,以各自不同的方式反射或吸收光线。观众在细看时,仿佛还能在这深色、反光的肌理中听见音乐的幽魂回响。相比之下,亚历克斯·伊斯雷尔(Alex Israel)的《无题(扁平)》(*Untitled (Flat) *,2013)似乎在回应格林伯格式的平面观:一块造型特殊的木板上覆盖着一片平滑渐变的蓝色丙烯颜料,仿佛在坚守二维的纯粹。然而,绘画带有阶梯感的轮廓令作品跨出平面,也让人联想到建筑剪影或好莱坞舞台道具。非流畅直线的边缘使其具有物体的存在感,而完美的色彩渐变依旧保有图像引人入胜的魅力,将观者纳入一个被精心布置的场景之中。

而我们也看到与材料的对话回归到更为原始而直接的状态,充满力量与本能冲动的创作。瑞安·施奈德(Ryan Schneider)的图腾式雕塑通过切割、凿刻与塑形,让木材在充满节奏感的状态中呈现平面与空隙的交替。站在作品前,既能感受到艺术家塑造它的力量,也能体会其中的耐心与控制。它如图腾般拔地而起,在厚重与脆弱之间保持平衡,既是垂直的图像,也同样是超越扁平性的三维存在。埃里克·林德曼(Erik Lindman)的作品则以拾得与废弃的材料为起点,将环氧树脂、聚氨酯、石膏纱布、木材、金属、塑料与珐琅漆等物质重组为雕塑。其表面既有光滑的段落,也有粗糙的裂痕,保留着手工的痕迹,仿佛一件化石般的遗存。质感在这里不仅停留于表层,而是深植于结构之中,像是在保存某种曾经鲜活的形态。

约翰·克瑞坦(Johan Creten)则展现了陶瓷的多重性格与面向,在不同创作中体现了对表面处理的多样探索。《观测点191号》(Point d’Observation n°191,2022)与《观测点97号》(Point d’Observation n°97,2018)为圆柱形且对称,表面覆盖着均匀而明亮的釉层。相比之下,雕塑《鹈鹕》(De Pelikaan,2019–2021)则是不对称的。釉彩在曲折的面上聚集或断裂,色调有白色渐变至橄榄绿再转为黄色。克瑞坦作品的表面效果拒绝单一解读:它们既可能显得坚硬而富有光泽,又可能呈现如羽毛般的柔软,甚至暗示陶土在烧制前的黏腻与可塑性。观者的目光被引向流转的光泽与色彩,在光线掠过棱边或沉入哑光凹陷的瞬间停驻。

在一幅结合水墨、丙烯、石墨、大头针与小球的大型画布上,马蒂亚斯·比泽尔(Matthias Bitzer)在平面绘画与凸出物件之间营造出一种张力。大头针与小球悬置于画面表面之上,略微留出距离,投下随光线变化而移动的阴影;条纹形状则似乎滑入画面平面之后,又仿佛从画中逸出。精密绘制的纹理在实体物件的介入下被中断,凸起的附着物迫使观者的注意力集中在特定触觉点上,使视觉体验不断被物质的存在打断。而贾斯汀·艾迪安(Justin Adian)则将物质的触觉体验推向极致。其各式形状的画布鼓胀外凸,内部填充泡沫或毡料,表面如同汽车喷漆般光亮硬滑。可是在外形上,它们又带着几乎能被感知到的柔软下垂感。所以究竟摸起来会是硬的?还是软的?我们的大脑无法断定,而这种犹疑本身便构成了诱惑。你会忍不住想用手去触摸按压一番,只为确认那柔软是真实存在,还是如笔触般被精心营造的幻象。

而此次展览的焦点作品,则来自战后意大利艺术的巨匠图里·斯梅第(Turi Simeti)。斯梅第可说是将绘画带出平面限制的先驱之一。自20世纪60年代初起,他便发展出独树一帜的艺术语言,从画布背面精准地压出椭圆形的凸起,使光影成为作品的动态元素。《八个红色椭圆形》(8 ovali rossi, 2018)初看似是一幅红色单色画,然而细看便会发现,有八个椭圆正从绷紧的丙烯表面下轻轻顶出。数十年来,斯梅第不断将这一创作手法精炼,并成为如今的经典姿态,将绘画化为能包容并塑造周围光线的发光之物。光线在这些柔和的弧面上流动得如此细微,以至于可能被忽略,但一旦察觉,想伸手去描摹这微微隆起的冲动便难以压抑。

可以说,「非扁平」中的作品并未放弃图像,但也拒绝将其封闭在画框之中。艺术家们让作品鼓起、凸出、停驻并占据空间,在绘画与雕塑之间建立起暧昧的通道:绘画化为雕塑,雕塑又保留着绘画的记忆源头。延伸向观众的“非扁平”作品,并非为了复制画布虚拟空间中的幻象,而是为了召回某种更为原始、更具人性的感受力,即我们对物质的触觉渴望。展中作品以各自的方式邀请观者放慢脚步、靠近作品,觉察身体与作品之间的空间关系。光线在其表面流转,纹理牵动视线,体量向外延展。观看不再是单纯的凝视,而是一场主动的对话与探寻:你可能会绕行其间、探身凝视,甚至在心里感知重量与阻力。

在充斥着可在数秒内被消费的扁平数字图像的当代文化中,这些“非扁平”作品以物质性的存在感牢牢捕捉了我们的目光。站在这些作品面前,你会渴望触碰的确认,去想象青铜的温度、木材的粗粝、釉面的冰凉光泽。即便我们的双手并未触碰到表面,这份渴望本身也是作品的一部分——一种从凝视开始、却不止于凝视的感官引燃。这也正揭示了,艺术从来不仅仅是被观看的,观看的愉悦更会因那存在于想象中的触感而更加丰盈饱满。

文 / 陈玮璞, 艺术研究员、作家

[1]克莱门特·格林伯格,《现代主义绘画》,载于《格林伯格艺术批评文集》,约翰·奥布莱恩编(芝加哥:芝加哥大学出版社,1986年),第85–93页

[2] 露西·R·利帕德,《詹姆斯·罗森奎斯特:多重艺术的诸方面》,《Artforum》,1965年12月