贝纳·维内:弧之万象

开展时间:2025-09-12

结束时间:2025-10-24

展览地点:贝浩登(上海)

展览地址:上海市黄浦区虎丘路27号3层

参展艺术家:贝纳·维内(Bernar Venet)

主办单位:贝浩登(上海)

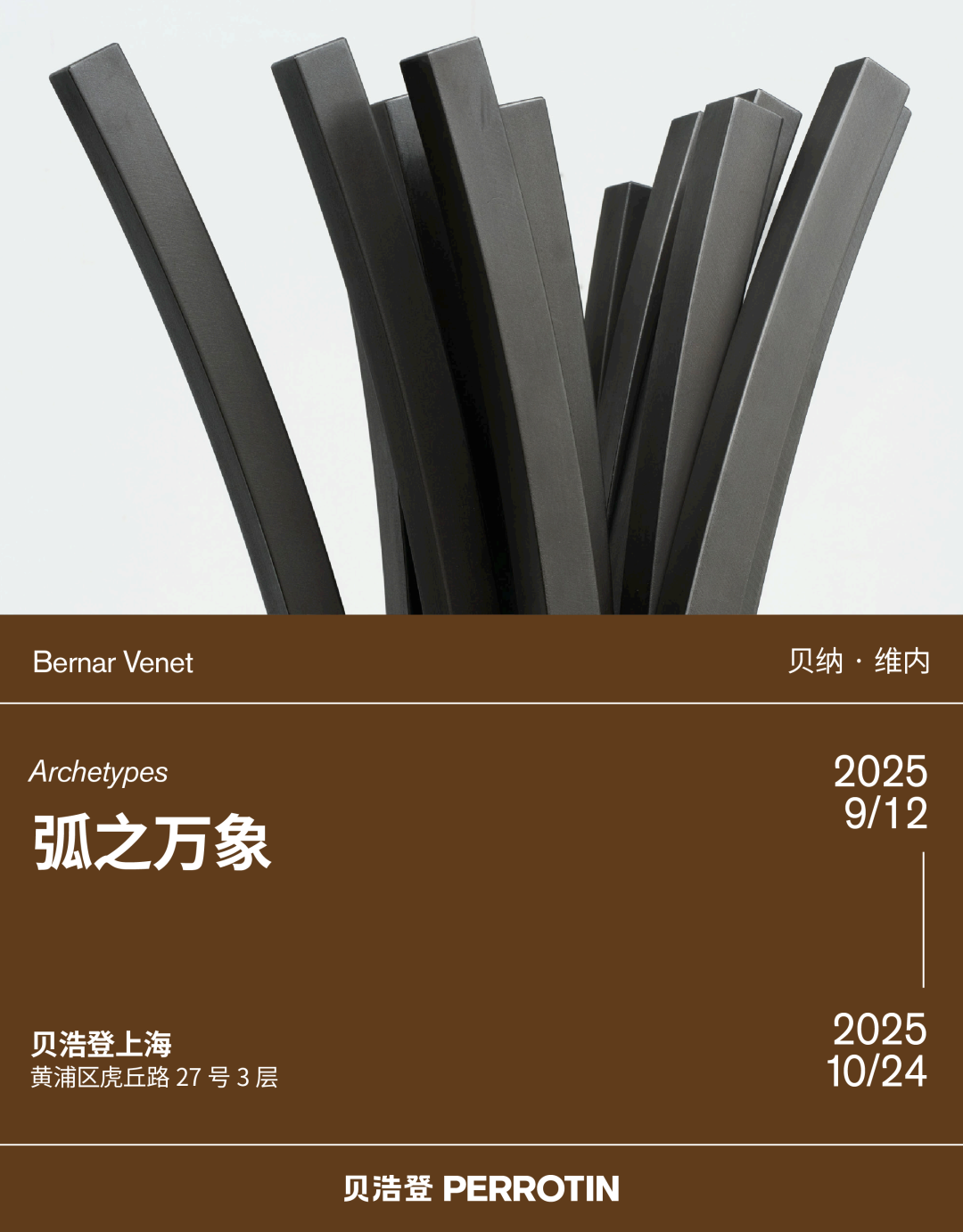

贝浩登(上海)欣然呈现艺术家贝纳·维内(Bernar Venet)的个人展览“弧之万象”。艺术家于9月12日出席展览开幕,并于当日6PM进行了一场行为表演,次日下午2:00-3:30PM他还于复旦大学举行了对谈讲座。

贝纳·维内:不妥协的“线条”

首次面对现代艺术的多样性以来,我至少得出了一个确凿的结论:一旦艺术不再作为现实的见证,即一旦它走向抽象,它便必须迫使创作者做出本质性的选择。

与间或流行的某些肤浅观点相反,抽象艺术并非仅仅是装饰世界范畴内的一种元素,它是一种挑战思想确定性的谜题、一种挑衅,将对象呈现于思维面前。而前者越是与原始思维所需考虑的事物相去甚远,越会促使思维质疑自身的逻辑,并为自己开辟新的路径。贝纳·维内作为观念艺术运动的一分子,当然非常清楚艺术的需求,当转向雕塑创作时,他也没有忘记这一点。

在现代雕塑的历史中,是数次突破性的革命实践将艺术引向势不可挡的局面:布朗库西的无尽之柱、托尼·史密斯完全封闭的立方体、卡尔·安德烈的平铺金属板、理查德·塞拉相互倚靠的巨型钢铁、罗伯特·莫里斯的自塑毡或塞萨尔的压缩雕塑,仅凭观者的凝视便可以构建起体量的“雕塑”。贝纳·维内的“弧线”和“不确定线条”或许有朝一日也将跻身此列。

这些作品暗示了一种全新的空间关系。自见证了毕加索以非洲裔艺术为灵感创作出著名的吉他,以及随后大卫·史密斯完成的系列雕塑之后,我们已习惯于将空间视为艺术作品的组成部分,与实体形态平等共存。我们逐渐认识到,空间也可以是雕塑家手中的原材料。尽管维内仅使用线条元素创作,但他却对这种观念提出了挑战。他的线条在空间中展开,却不对空间作出任何让步,就好像接受了托尼·史密斯的挑战——他悖逆地赋予曲线与黑色立方体同等的明确性和力量感。

弧线是几何图形的一部分,将周围所有空间纳入其所绘的想象之轨,这种效果实在令人惊叹。艺术家精确地找到合适的材料、厚度和尺度,使弧线保持其最初的形态:一种明确的姿态。这些钢铁弧线将其周围环境转化为多维的图像和画面。虽然在建筑中使用的弧线总是朝向下方,形成封闭的拱门(如桥梁、门洞),但贝纳·维内的弧线却向上弯曲,依靠自身支撑,它们远离地面而非依托于它。艺术家为庆祝柏林建城750周年而设计的弧线尤为开放。尽管这件作品体量庞大(宽40米,高20米),但实际上它只是一个巨大圆圈的小部分。这个圆圈之大,使得人们难以想象其完整形态,似乎它的其他部分已经消失在了天空中:它的尺度超出了我们的认知,周围的参照点——树木和建筑——不足以帮助我们评估这个圆圈。

如今,贝纳·维内的作品越来越多地出现在了城市环境中,与周围建筑竞相争夺视线。然而,艺术家并未屈从于当前流行的“城市景观融合”观念。对他而言,宏伟的雕塑并非是被放大了的装置,而是对世界的强烈冲击。艺术不必与世界妥协,它以强烈的姿态冲击世界。

撰文:卡特琳·米勒

卡特琳·米勒是法国作家、艺术评论家、策展人,法国《艺术新闻》杂志的创刊人和编辑,专注于现当代艺术评论。此处摘选有编辑和删改。

贝纳·维内1941年出生于法国阿尔努堡-圣欧邦。在美国生活50多年后,维内目前工作生活于法国勒穆伊。维内因大型钢制雕塑创作而闻名,作品采用工业材料和工艺方法,而不受作者主观性的影响。作为一位深受极简主义影响的观念艺术家,他的实践涵盖了绘画、素描、雕塑、声音艺术、摄影以及家具设计。

贝纳·维内出生于工业社区的朴素家庭,17岁时,他在尼斯市立造型艺术学校研修了一年的绘画和素描课程。1959年,他开始在尼斯歌剧院担任舞台设计师,并在此期间掌握了大型项目的构思和执行过程。随后,他在为期两年的军队服役中开始创作焦油绘画。1966年,维内首次前往纽约,接触到美国极简主义艺术家和科学家。当时他的创作直接受到数学的启发。

在索邦大学教授艺术理论几年后,贝纳·维内于1976年重返纽约。首批“角度”和“弧线”系列中的布面绘画呈现了极为克制的几何形构图。接下来的几年中,他开始尝试创作木板浮雕作品以及钢制雕塑。“中间线”和“塌陷”系列标志着其形式研究的巅峰,创作中包含了关于水平、倾斜和垂直性的实验。这些具有极简主义美学风格的钢制结构雕塑成为他最具代表性的作品之一。

如今,贝纳·维内的作品已被世界范围内超过百余家著名艺术机构收藏,其中包括巴黎蓬皮杜国家艺术和文化中心、纽约现代艺术博物馆、纽约古根海姆艺术博物馆、华盛顿特区赫希霍恩博物馆与雕塑园,以及首尔三星美术馆等。此外,他还受委托完成了众多公共艺术项目,遍布欧洲、北美洲和亚洲。贝纳·维内近期分别于中国广东美术馆和北京凤凰中心举办了两场名为“超越观念与物质”的大型回顾展览。