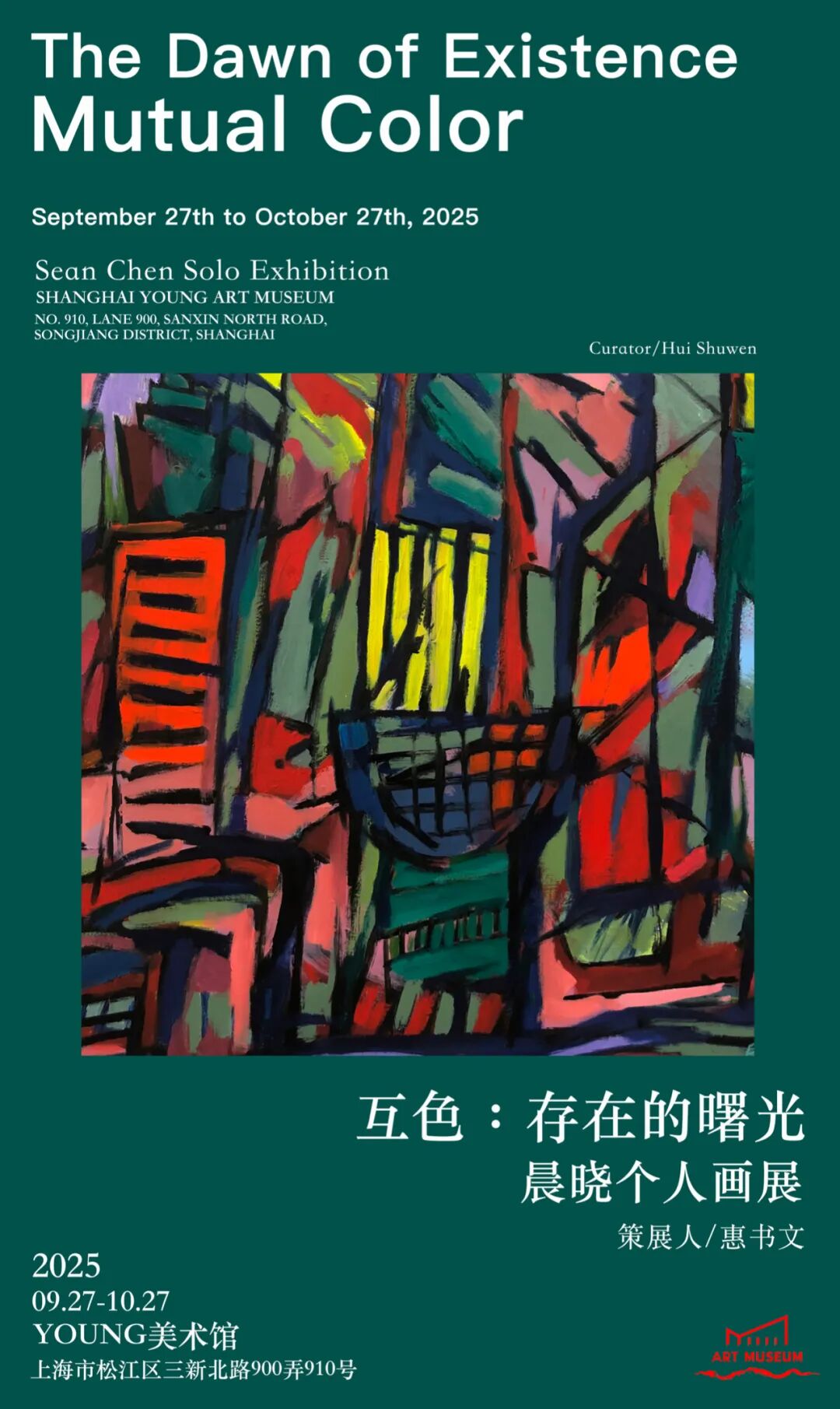

互色:存在的曙光——晨晓个展

开幕时间:2025-09-27 16:00

开展时间:2025-09-27

结束时间:2025-10-27

展览地点:YOUNG美术馆

展览地址:上海市松江区三新北路900弄910号

策展人:惠书文

参展艺术家:晨晓

主办单位:YOUNG美术馆

文/惠书文

引言

晨晓的艺术创作始终游走于存在与显现的边界之上,他的城市景观绘画不仅是对都市外貌的视觉再现,更是对现代人生存状态的深刻哲学叩问。在这些充满光色变幻的画布上,城市不再是冰冷的建筑集合,而成为存在者得以展现其本质的场域,开启了一场关于可见与不可见、真实与建构、栖居与流动的思辨之旅。

此次个展集中呈现的“城市景观”面貌,构成了一个完整的视觉景观体系,邀请观者重新审视我们与城市的关系,以及在这种关系中折射出的存在本质。

01

存在之光的现象学揭示

晨晓对晨光时刻的执着描绘远非简单的题材选择,而是一种现象学式的视觉实践。在他的《上海印象》中,建筑物从场域中被逐步"唤醒"的过程,恰如存在者从隐匿中显现的视觉类比。艺术家以夸张的色彩处理——橘红、玫紫与钴蓝的流光并非物理真实的简单复制,而是对"存在之光"的诗意强化。这种光色表现超越了个体感官对自然光的科学分析,更接近可见性的交织理念,即光不再仅是照亮物体的外部因素,而是构成物体可见性的内在要素。

在这一视觉建构中,晨晓实现了对城市本质的现象学还原。他悬置了人们对城市的习惯性认知,那些被日常实用主义所遮蔽的城市本质得以重新展现。画布上的建筑物既是我们熟悉的都市元素,又因色彩的异质处理而变得陌生,这种"陌生化"效果迫使观者中止对城市的习惯性视而不见,重新思考城市存在的本质意义。这种艺术处理方式呼应了回到事物本身的哲学主张,通过视觉手段实现了对城市本质的直观把握。

《上海之眼》仿佛宗教仪式中的神圣器物,他将通常被视为城市地标象征的物像,转化为希望与重生的符号。这种转化不仅体现了晨晓的想象力,更展现了一种深刻的哲学洞察:即事物的本质并非固定不变,而是在不同的光照(无论是物理之光还是存在之光)下展现不同的意义。这种对意义多元性的开放态度,是对现代性中单一理性视角的视觉察验。

02

空间与时间的生存论

晨晓对”未完成瞬间”的捕捉展现了对城市时空特性的深刻洞察。《色彩杭州》中鳞次栉比的建筑物,以表现主义方式再现“物”的生命性,是对城市时空本质的客体诠释。这些画面隐射了时间非均质的刻度,而是此在存在的根本方式。造型节奏和色彩对比作为城市的节点,它们不再是纯粹的物理空间,而是无数生命轨迹交汇的场所,是在世存在的具体化。

在这种时空表达中,晨晓揭示了现代人生存的两难处境:一方面,城市提供了前所未有的自由与可能性;另一方面,现代人也面临着欲望干扰——在匿名的大众中失去本真性。画中那些恣意舞蹈的物象结构,既象征着城市匿名性带来的异化,又通过观者的投射需求暗示了对本真连接的渴望。这种处理方式构成了一个存在主义的悖论:我们在人群中最为孤独,在连接中最为疏离。

《香港一》进一步深化了这种时空思考。艺术家用暖色调描绘前景物,用冷色调表现背景空间,继而形成鲜明的对比。这种处理不仅具有视觉冲击力,更隐喻了现代人的生活状态:在世界表层与世界背后、自然光线与人造光线、可见空间与不可见空间之间的不断穿梭。这种日常化的交互行为实际上构成了现代城市生活的本质特征——我们永远在不同的时空维度间移动,这种移动既解放了我们,又将我们碎片化。

03

城市栖居的诗学

晨晓作品中的"建筑人文主义"指向了一个核心哲学问题:何为良好的城市栖居?他的画作既不美化也不谴责城市化,而是以现象学的中立态度展现城市的复杂本质。这种立场接近中庸之道——城市既非乌托邦也非敌托邦,而是人类实现潜能的必要但非充分条件。

城市生活的伦理本质在于如何面对他者,那些与我们共享空间却保持陌生的存在,更是对他者存在的邀请与承认。城市伦理始于对他者空间的尊重与承认,这是他的绘画传递出的人文精神密码。

在全球化同质化的浪潮中,如何保护地方的独特性和记忆?艺术家给出的答案不是怀旧式的保守,而是通过视觉语言展示这些空间的独特价值——不同城市错综复杂的建筑楼群、设计性强的外观,以及错落有致的组合和构造,所有这些都构成了一个宜人的居住环境,体现了不同于现代主义城市规划的另一种智慧。

04

真实与拟像的后现代沉思

晨晓作品中东西美学的融合不仅是一种风格选择,更是对全球化时代文化真实性的深层思考。当东方散点透视与西方光色技巧在画布上相遇,产生的是第三种视觉空间——既非纯粹东方也非纯粹西方,而是属于全球城市的混合美学。这种处理方式打破文化二元对立的固有思维,呈现出一种更具包容性的视觉哲学。

在《古镇梅城》中,晨晓通过夸张色彩和变形透视,既赞美现代建筑的壮美,又暗示了当代社会中的"拟像"风险——当代城市日益成为符号的堆砌,远离了最初的居住本质。这些画作因此构成了一个视觉悖论:最美轮美奂的城镇景象可能正是最异化的生存环境。他并没有提供简单答案,而是通过视觉矛盾促使观者思考:在超真实的时代,如何重新获得真实的城市体验?

《中国好色彩》是展览中具有未来感的作品之一。他将极简构成与自然晨光并置,虚拟信息流与实体建筑交织,创造出一个介于真实与虚拟之间的城市图景。这种视觉表达直指当代城市发展的前沿问题:在数字技术日益渗透城市空间的今天,什么是真实?什么是虚拟?二者的边界何在?作品暗示了这样一种观点:也许未来城市的挑战不在于选择真实拒绝虚拟,或者相反,而在于找到一种智慧的方式,让技术和自然、虚拟和真实能够和谐共处,共同增强而不是削弱人类的居住体验。

05

城市作为希望的空间

尽管晨晓的作品充满了对现代城市的批判性思考,但最终指向的是一种谨慎的乐观主义。每一幅画作都以对比强烈的色彩为主题不是偶然,这暗示了“存在的恩赐”——无论现代性带来多少异化与碎片化,存在本身总是包含着自我更新的可能性。

这种希望哲学在《上海陆家嘴印象》中得到最佳体现:远观是气势恢宏的城市全景,细看则可见东方笔意的细腻表达。宏观与微观的辩证关系暗示了城市变革的可能性——真正的改变既需要结构性视野,又需要个体层面的实践。即使在最黑暗的时代,我们仍有权利期待某种照亮,晨晓的画作正是这种照亮的视觉等价物,提醒我们城市本质上仍是人类共同生活的实验场,充满着未实现的潜能。

晨晓表现的绘画图像凝聚了艺术家对城市生活的终极思考:城市不仅是建筑和道路的集合,更是等待被人类故事填充的空间。广角视角象征着可能性,亦代表着新的开始,朦胧的城市背景暗示着无限的潜在故事。这种图像语言表达了一种个体的城市情状:最终,城市的本质不在于它的物理结构,而在于它容纳人类生活、情感和故事的能力。

晨晓的城市景观绘画进入一种更加自由的领域,从而深入至哲学思考的层面。他的画布不仅是城市的镜像,更是现代人生存状态的哲学图解。通过这些作品,我们被邀请重新思考自己与城市的关系:不是作为被动的居住者,而是作为积极的参与者,共同书写城市的未来篇章。在这个意义上,晨晓不只是一名画家,更是一位用视觉语言思考的诗人,他的作品提醒我们:每个黎明都提供了一次重新开始的机会,一次与存在重新连接的可能。

他的绘画艺术不仅在于他创造了多少壮阔美丽的画面,更在于他开启了一种思考城市、思考现代生活、思考自身存在的新方式。在这个被数字技术和效率主导的时代,这种艺术思考显得尤为珍贵——在忙碌的都市生活中,我们仍然需要停下来,仰望天空,等待黎明,思考意义。这或许是晨晓个展带给我们的深刻的礼物。

关于艺术家

晨晓( Sean Chen )

中国好色彩代表

出身于浙江书香门第丝绸世家

1984、1985年曾参加浙江省85新空间画展、全国美展、全国青年美展、全国体育美展。

1986年晨晓远赴海外求学。毕业于新西兰奥克兰大学美术学院视觉艺术研究生专业。

作品被收录进新西兰教科书中,是新西兰当代艺术的代表人物。

海外代表作品:

《56个龙图腾》大地艺术 新西兰

《生抽王》波普艺术 新西兰

2013年,晨晓在深居新西兰26年之后,回归祖国,并由国家主办其在中国美术馆、中国国家博物馆、(新西兰总理约翰·基出席他在中国国家博物馆举办的画展开幕式)北京今日美术馆个人画展。2018年中国国家A类人才引进唯一视觉艺术家,以他个人名字命名的:晨晓艺术与设计学院 坐落在浙江农林大学 暨阳学院

中国代表作品:

2018年《一池荷叶》混合材料装置艺术壁画

坐落在杭州凤起路地铁站,被誉为中国最美的地铁站壁画。

2022年,杭州亚运会特邀艺术家,为亚运会创作多众作品。

杭州亚运会奥体中心贵宾厅《新富春山居图》系列大型绘画作品。

杭州亚运会主媒体中心《新富春山居图》裸眼3D视频艺术。

杭州亚运会博物馆《新富春山居图》环型幻影版视觉艺术。

关于策展人

惠书文( HUI SHUWEN )

策展人,批评家,艺术史论研究者。

现任上海YOUNG美术馆、拂尘庵美术馆馆长。COUNTER-FEIT当代艺术双年展品牌创办人,"猎质"国际当代艺术双年展总策展人。他通过策展实践来构建能动性的新型文化场域,打破艺术系统的既有规则,试探知识生产与公共领域的交汇可能性,并将展览转化为一种文化生产,引发关于艺术、权力与公共性关系之间的深层讨论。主要从事中国当代艺术史论研究与写作、当代艺术批评实践、展览策划及独立艺术空间的创建与运营等工作。

主要讲座与艺术项目包括:清华大学美术学院(“猎质行动”——策展实践与思考);鲁迅美术学院(时代的脉搏与气息”——以策介入展的群相姿态);四川美术学院(艺术“神话”在公共话语中的商业逻辑);西安美术学院(我们如何面对今天的艺术?——从“猎质”双年展的策展经历谈起);西南大学美术学院(惠书文:行动中的猎质——策展语法的转换);四川美术学院(策展的参数与底色——转译数字艺术的视觉美学);鲁迅美术学院(“策展年记”——关于艺术家的成长与自我塑造);中央民族大学美术学院(人工智能时代的艺术边界)。