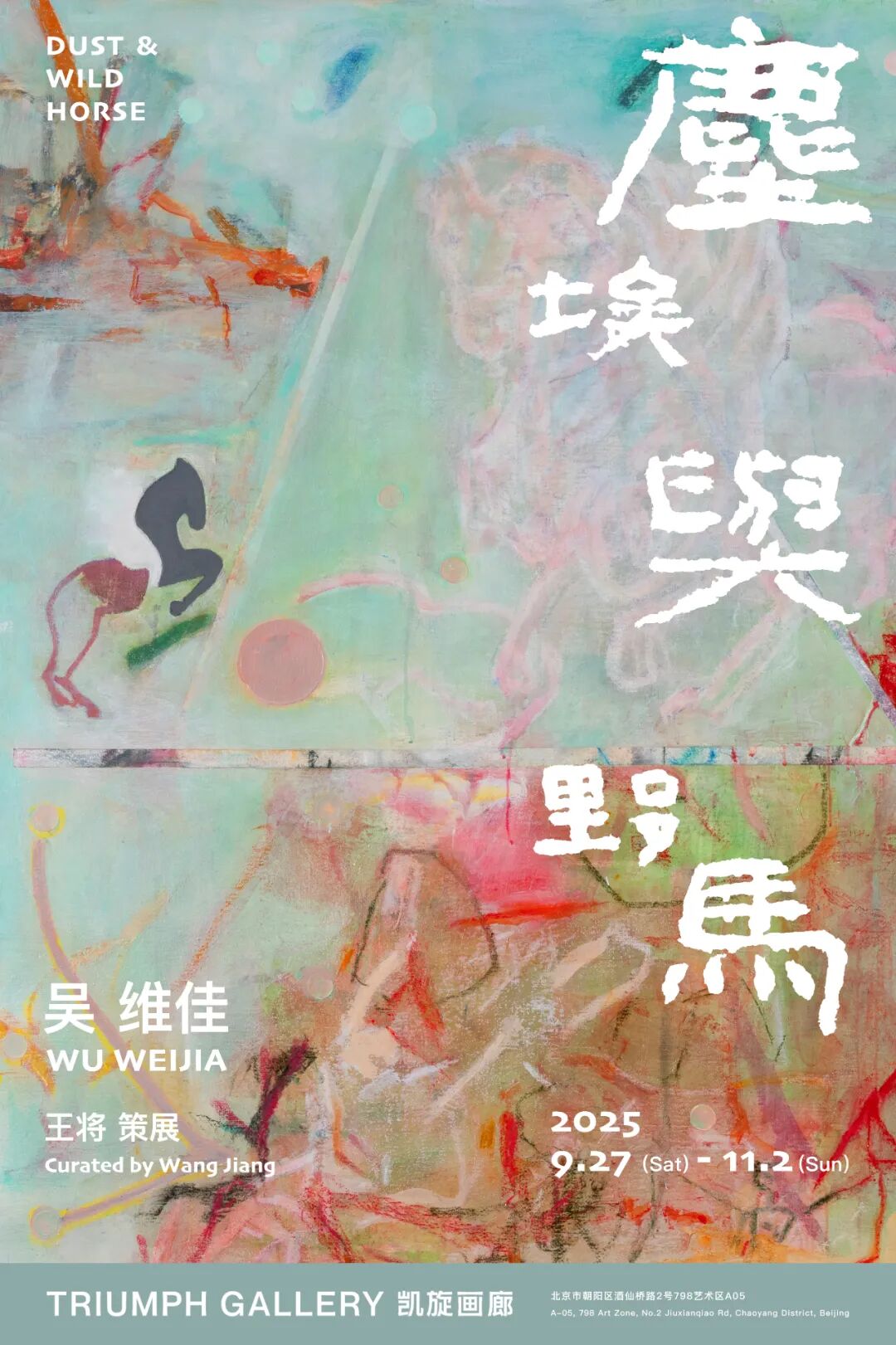

吴维佳:尘埃与野马

开展时间:2025-09-27

结束时间:2025-11-02

展览地点:凯旋画廊

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区2号院A05

策展人:王将

参展艺术家:吴维佳

主办单位:凯旋画廊

凯旋画廊荣幸宣布,将于2025年9月27日至11月2日期间,推出艺术家吴维佳(b.1960)的个展「尘埃与野马」。展览由策展人王将担纲策划,将集中展出艺术家近年来的诸多重要新作。

“尘埃与野马”,典出《庄子·逍遥游》。原文中野马喻指春日野外林泽间蒸腾浮动的雾气,其状如奔马,生机流荡;而尘埃则是空气中飘荡沉降的微细尘土。二者并置,作为“生物之以息相吹”的象征——它们同为天地之“气”的不同形态,同因大气的吹拂而运动变化。尘埃似降,雾气似升,一沉一浮,同源而异相,形象地喻示出万物在永恒流转中相互转化、生生不息的宇宙观。

在中国当代绘画谱系中,吴维佳的创作是一个极具精神深度的个案。他延续并开拓着西方现代与后现代的绘画语言,并在东方哲学中找到了着落点。这种双向汲取的方式,使他能够超越东西方的审美分界与思维定式。藉由直觉性的绘画方式,其创作深入生命本质的流动与变化,构建出一个介于具象与抽象、生成与消逝之间的视觉世界。他的艺术不再着眼于对现实的再现或心理的投射,而是源于“物我齐一”的观照,使画中的每一个元素都获得自在的存在价值。此视角不仅重构了观看的逻辑,亦与当代哲学中聚焦内在体验与感知自由的思想相互映照。在语言策略上,他有意采用“坏画”式的否定性手法,以未完成的痕迹、断裂的意象和层叠的冲突,来抗拒意义的封闭与视觉的消费化。其画面因而成为一种禅宗意义上的“活句”,开放而多义,邀请观者进行直觉的体悟与精神的澄明。

吴维佳在当代画家中的典型性,源于他将绘画视为修行的态度及其所建立的个人化美学系统。他不仅承接了上世纪八十年代以来中国现代艺术中的反叛与实验精神,更在全球化语境中提供了一条回归内在感知、抵抗图像过剩时代的独特路径。他的实践表明,绘画至今仍保持着深入哲思的可能。

尘埃与野马:

吴维佳的绘境哲思

文/王将

生息翻涌,或野马,或尘埃,物象以不可思议的形态组合着。聚散离合,循环往复。此番景象如今显现于吴维佳的近作中。常居南京的他,已逾花甲之年。其创作的思想穿梭于东西方之间,二者的分野不再对他构成任何困扰,理性的思辨逐步让位于感性的直觉。当逻辑论证已然无法满足人心最底层的灵性渴望之时,一种深刻的直观便滋养出廓然的洞察。自在、自由且自得其乐。创作的过程如同一场修行,画面由此走向阔境。艺术家不再居于外部作看似客观的分析,他从内在出发觉察存在的本源。因此,我们目之所及的画面并非是诱人陶醉的表象,它们是关乎实相(Suchness)的意境与感受。这些物象神秘却毫不晦涩,触及到生命实在的运作。在灵眼洞开之前的瞬间,这些画作还仿佛仍是一个个谜团。而吴维佳以禅修式的直观,带我们步入物我两忘的境界,向观者陈明一切本如所是。

01 以息相吹·生成与流变

“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。”尘埃与野马,一静一动,从庄子的逍遥之境向着吴维佳的画面映出。两个原本看似无关的事物,实则都与气息相联。尘埃轻微,乘风浮游。而关于野马,历代注本大多将其解释作天地间的游气。游动的气雾,升腾浮动,状如野马奔驰。后世佛经典籍中也常出现“野马”一词,它指向这样一种景观:热气如同游丝,飘动在荒漠深处,那幻影中有林泉。不过,观看者一旦趋近,景象便消失无踪。海市蜃楼,喻示着幻影不能久住。野马的本质也是尘埃,是动态的微观颗粒。尘埃沉降凝聚象征着生命的陨落,野马蒸腾扩张意味着生机的萌发。可见,尘埃与野马乃是同义相训的关系,而非简单的并列。生命的灵气本就是一股游息。尘埃聚散无常,一如生死轮往。

吴维佳将他的一幅新作命名为“尘埃野马”。对此,他坦言其每一张画都可以获得相同的命名。因为开篇那句智语陈述出了他对世界的基本认知。在他的画布上,万物一边生成,却也一边消逝。形与色,不再追求尘埃落定的终局。尚可识别的形象与无法认清的勾勒涂抹,带来语义上的刻意留白。各式形象似乎总是难以调和。或许,这恰是一种“抱残守缺”的智慧。以往的绘画是先分析拆解形象,再以智性的方式拼合重造。如今,吴维佳依循着万物原本的样貌去感受它们。理性自知其“不可得”(梵文拉丁转写Anupalabdha),艺术亦不应当为色、受、想、行、识(即“五蕰”Five Skandhas)所缚。如此一来,眼目便不再执着于碎片化的表象。当视觉的傲慢消除后,内在感觉随之苏醒。“一切如幻,故而一切皆空”的真谛就在我们面前显明了。

德山缘密禅师有云:“但参活句,莫参死句。”死句,通常有意路可通,往往有解可参。反之,那逾越语言及义理分别的言语和境界则是无解可参的活句。吴维佳聊起自己的创作时常常援引这句话。对于他而言,绘画是他的修行。他尽可能地放弃掉意志的主动权,直觉被从理知的辖制下释放出来,呈现出隐藏在内心深处的灵性活动。那些习惯于寻找二元对立与彼此差别的双目将在这里面临挫败。他的绘画譬如一道活句,它在尘埃与野马的状态间自在地流转。画作本是静谧的,似乎在谛观着永恒。但艺术家的笔触则像是野马,穿透槁木死灰,划出一道道灵光。这些画面仿佛处于我们目见电光直至听闻雷鸣的间隙中,那是一段沉寂的巨响,一种随时降临的磅礴。

02 以感齐物·平等的洞察

入画之物乃源自艺术家生活中的所遇和所见。他信手拈来,随心所欲,不遵循特定的择取标准。对于画面可承载的内容,他丝毫没有预设。然而,这并不意味着画面只是现实对应物的再现(Re-presentation)集合。恰恰相反,吴维佳采取的是一种直接的观看,一种服从于直觉的观看——此乃一种感知(Perception)。他将某物直截了当地置于我们眼前,从而彰显物本身。与此同时,他从不对入画之物进行比较。没有什么事物高于其它,更没有什么事物真正渺小。一切主体都被放置在了平等的位置上,这即是齐物。当人以自我为中心时,他根据物的功能及可用性来界定和利用物。齐物,则要求按照物自身的尺度,从物的角度来理解其成物过程(The thinging of the thing)。

吴维佳的齐物观创造出重新洞察万物的视野,驱除了维系幻觉的再现系统。以物观物,他将物从人为的命名系统中拯救出来。借用佛学术语来说,此乃“破除名相”。在此,艺术家不再是语言的囚徒,他要破除由名相构筑的既定秩序,复原那些牢牢绑定在名相之上的物。那些固着于病态意识上的喜好厌恶、是非对错,阻碍人们进入内心真正的自由。反观艺术家近年新作里的那些形象,它们不再是任何现实的镜像,更非心理的印象。物我的对立被超越,创作者自身的存在也是万物的一部分,人施加在物之上的单向控制变得谨慎且克制。经由或可识别或不可识别的形象,个体的判断最大限度地隐身。观看者进入无作之作的妙境,令自身消融在万物齐一当中。

齐物,不意在泯除物之间的差异,它强调每一事物及其独特性都必须获得尊重。绝大多数的事物都悄无声息地潜伏在我们周围,尚未引起注意。但吴维佳把这些处于“待用状态”(Readiness-to-hand)的事物平等地聚集(Gathering)在一起。形象以无法道明的状态互相嵌合,铺陈出一张德勒兹(Gilles Louis René Deleuze)所言的“内在性平面”(法语Plan d'immanence)。在这一平面上,内在与外在是同一的,小与大是相对的,能指和所指联合成一体。画布上的线条与色块不断叠压,形象也从具体变得抽离,从有到无。平等之物编织出一张网,承载着持续增加的观念重量。在这张网上,每一个物及每一处结点都是中心,都关联着整个世界。这宛如修佛之人时常言说的道理:一颗芥子粒,可容须弥山。

03 以悟味象·直觉的表征

形象(Image)的定义在吴维佳的近作中被改写。通常情况下,对形象的认识遵循两类逻辑:其一,唯物论者将形象被看作是隶属于某种客观实在的附庸,是一件仿制品,那被复制的本体更为关键。其二,观念论者认为形象是精神世界里转瞬即逝的图景,是经历与感知的想象与复现。此类内与外、精神与物质、主观与客观的二分是如此根深蒂固,致使唯物论与观念论的支持者各执一词,相持不下。然而,Image在吴维佳营造的语境里则是既大于浮幻表象(Representation)又小于有确凿本质的物(Chose)的存在——这契合着柏格森(Henri Bergson)于《物质与记忆》(Matter and Memory)中开创的物象理论。物象,首要的是人们搁置先见,运用直觉去感悟。此处的“我”不再高高在上,不再陷入传统哲学围绕截然对立的二者所展开的无尽诡辩。

当下,我们生活在无限追求可见性的狂热中。如同19世纪末一样,图像的增殖再次削弱了观看者的自信。机械之眼仿佛具有更高的确定性,而肉身的眼睛则迷恋于各种形态的窥视工具。西方艺术的现代主义亦是在此背景下酝酿发生的。亲历1980年代新潮美术与文化热洗礼的吴维佳当然十分熟稔现代艺术的思想进路。如今,他对历史中潜在的反视觉中心主义进行着再度开发,明确反抗着技术之眼的暴力。画中宇宙由自在自足的物象组成,它们虽然是知觉发生的界面,却不导向任何一种理性的认知。相反,知觉使身体感官恢复了自由。与越来越流行的凝思肉身的绘画主题不同,吴维佳将身体视作行动及感知的基础和工具。包括头脑在内的整个肉身均不再服务于任何再现性的目的,更不对成果进行冗余的解释。仅仅是感受,真切的感受。

关乎物象的超意识(Super-consciousness)体验若用一个禅宗术语来说就是“悟”。借助直觉来与所观察的对象共情同感(Sympathetic),由此拆除那些因着语言分析、符号思维和视觉再现所设置下的屏障。悟的至高境界是空,吴维佳借此空性拒绝当代艺术的同质化倾向。他采用一套否定性的策略,令既往的观察者识别出一些“坏画”要素。例如,繁乱的意象致使内容上没有明确的中心,物象的片段碎片常常扰乱观者刚刚聚集的注意力。他刻意避开尽善尽美的完成阶段,不断叠加的罩染是破坏性的,刻意留下的一道道裂隙划出生涩的节奏休止符。表象的失败成为了画作的终点,意义的缺席为思考和判断都留有余地。这条否定的路径恰似古人所云的“澄怀”,它赋予画面一种肯定与开放的生命力,继而邀约观看者在悟中“味象”。

04 以谜参禅·谜团与体认

吴维佳曾将他与物象的邂逅比作《杂阿含经》(梵文拉丁转写Saṃyukta Āgama)里的“盲龟浮木”。唯有在机缘巧合的刹那,盲龟方可与浮木在偌大的海洋中相遇。艺术家耐心等待着那种机缘,那种唤醒内在知觉的时刻。从精神分析的视野出发,我们也可以说潜意识的波动制造出心灵的趋力。这股力量使物象发生形变,却同时使不规则的局部之间产生了关联。物象彼此扭合,构成一张无法为逻辑驯服的拼图。吴维佳舍弃了形而上学的语义结构,其艺术步入玄妙的禅境。他以数十年积淀的西画技巧为根基,突破风格的程式,于东方禅悟中建构出独特的形式系统。正如其前辈苏天赐先生评价的那样,他任由本性作画,自成系统,有率真之美。

禅,着眼于诸法实相。与之相比,理性捕捉到的只是笨拙的表象。因此,在吴维佳的绘画过程里,修正及否定不断地上演。无数条不同的线索叠加,最初的那个起点已经模糊不清。画面只担当着某种因,却不许诺他人所期待的果,更不承诺引人迈入特定的现实。画面中那些看上去是创伤、断裂与破损的痕迹都被刻意保留甚至是凸显。用艺术家自己的话来说,画面最后呈现的是“战争的残骸”。这里言及的战争,是对自我执念的破除。禅,神秘莫测,它无法用言语及道理来解释清楚。历史上,禅的智慧往往借助于“公案”——即以轶闻的形式记录下禅师们的看似吊诡的“问答”。开悟者对提问的应对总是简明扼要的,从不拐弯抹角,也未有片刻迟疑。

吴维佳的近作正是他绘制的“禅语”与“公案”。画面抛开了词语和概念,回归直观的感知本身。那是在意识存在之前就已经发生的感知,是无条件、未分化且超越任何限定的原点。这些画面意趣幽微,不由得使人联想起瑞典诗人特朗斯特罗姆(Tomas Gösta Tranströmer)写下的那些俳句。创作俳句时,诗人将他的感觉发展成图像,继而将图像再发展成词语。词语遵循着节奏来翻译那些图像。与之相似,画布上的物象一如词藻,正如毫不相干的字词在俳句的固定结构中相互撞击。物象的并置恰是排布字词时的斟酌。由此,感觉与物象交融成一体,不再借助于词语,不再迂回。巨大的谜(瑞典语Den stora gåtan)——特朗斯特罗姆的俳句集曾以此为题。对吴维佳的这批近作来说,用此短语形容同样相当贴切。

在东西方文明的视线交错之处,吴维佳的尘埃与野马充满精神的动力。奇妙的是,这种动力反倒令观者在高度不确定性的当下寻得了一丝宁静,因为这些巨大的谜绝非是不可知论的产物。就像禅宗的诸多公案那样,唯有在直观中,谜团方可被轻松解开。“尘埃与野马”刻意疏离再现和理性逻辑,唤起的将是更纯粹且彻底的体认。

吴维佳,1960年生于江苏南通,1982年毕业于南京艺术学院美术系油画专业,师承苏天赐。现生活工作于江苏南京,任教于南京师范大学美术学院,长期从事绘画教学及绘画创作。

在吴维佳持续四十余载的艺术生涯里,他致力于不同媒介的绘画实践,跨越油画、中国画、书法等诸多领域,表现出吴维佳高超的艺术才能和精湛的艺术造诣。其作品被国家大剧院、江苏省美术馆、南京艺术学院美术馆等诸多重要艺术机构收藏。

王将,独立策展人、艺术评论人。他同时是寸止设计(Inch Office )创始人兼视觉总监,并担任四川美术学院硕士研究生导师,及中国当代艺术年鉴特约编委。

从业至今,王将策划了逾百场当代艺术展览,并编辑、设计众多艺术出版物。他的研究与写作聚焦于“中国新绘画”呈现的多元可能性,关注议题包括:具象绘画的复兴与叙事重构;材料实验与新物质主义转向;屏幕文化对架上绘画的渗透;全球化与东方美学的张力;社会运动与集体记忆的视觉化;艺术史谱系的解构与重写。其艺术评论广泛发表于 Artnet、Artnews、Artbaba、ArtAlpha、Hi艺术等专业媒体及各大艺术机构官方平台。他近期的个案评论涉及:袁运生、马可鲁、吴维佳、孟禄丁、王玉平、刘锋植、王音、杨茂源、毛焰、马轲、王迈、黄宇兴、王亚彬、秦琦、陈彧君、关音夫、闫冰、夏禹、高瑀、亓文章、陈柏豪、黄亮、吕松、许宏翔、刘海辰等艺术家。

自2024年起,王将持续进行着对“屏幕一代”的深度访谈、研究与系统梳理工作,试图在此基础上建构后屏幕绘画的核心概念与理论框架。