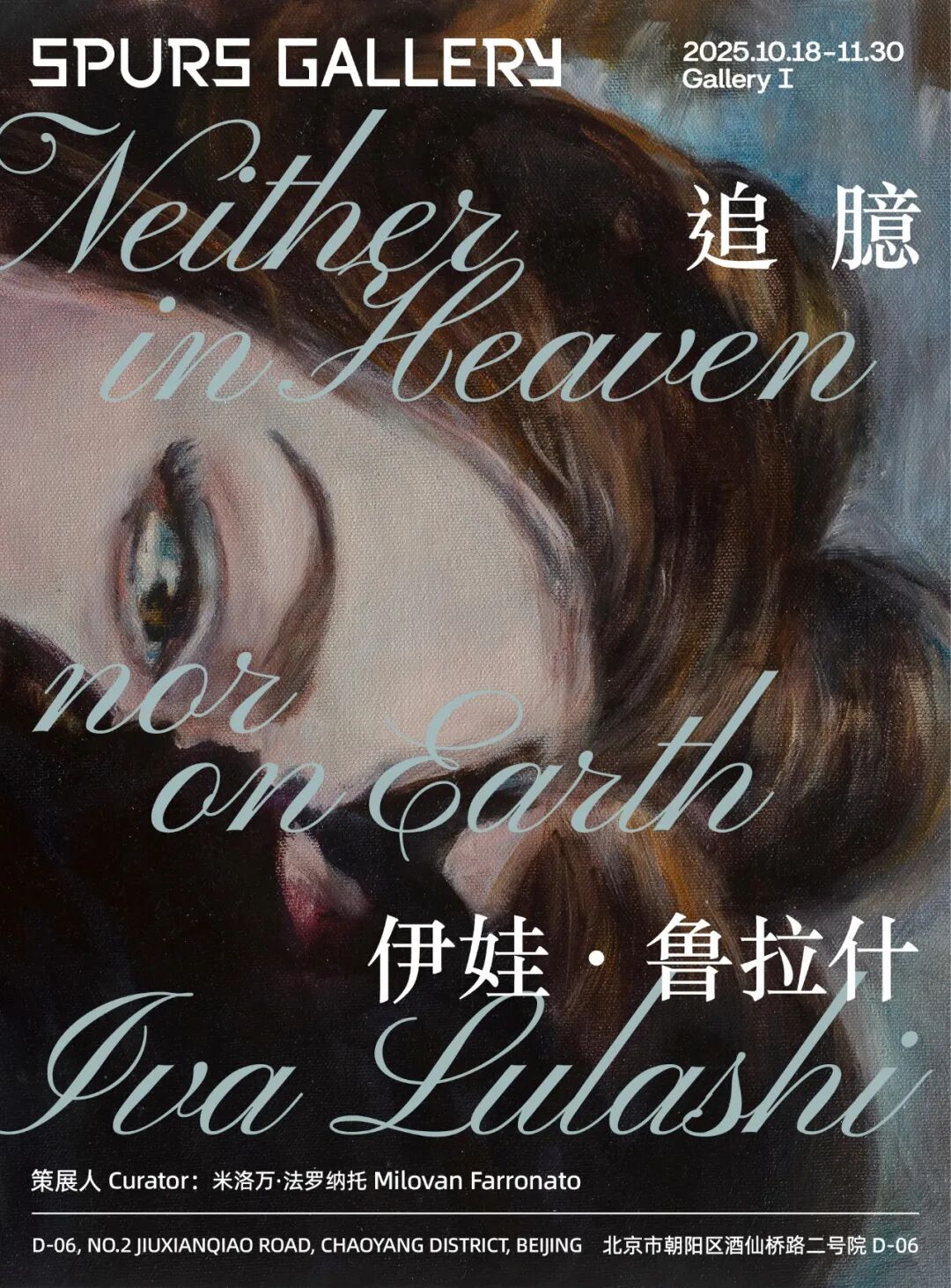

伊娃·鲁拉什:追臆

开展时间:2025-10-18

结束时间:2025-11-30

展览地点:Gallery I|马刺画廊

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥北路二号院798艺术区D-06

策展人:米洛万·法罗纳托(Milovan Farronato)

参展艺术家:伊娃·鲁拉什(Iva Lulashi)

主办单位:Gallery I|马刺画廊

马刺画廊荣幸呈现刚刚代表阿尔巴尼亚参加第60届威尼斯双年展的艺术家伊娃·鲁拉什(Iva Lulashi)个展《追臆》(Neither in Heaven nor on Earth)。展览由第58届威尼斯双年展意大利馆策展人米洛万·法罗纳托(Milovan Farronato)策划,于 Gallery I 展出鲁拉什最新创作的绘画作品。这是艺术家与画廊的首次合作,也是她在中国的首次个展。展览将于2025年10月18日开幕,持续至2025年11月30日。

文/米洛万·法罗纳托

《追臆》描述了一种根植于孩子们记忆深处的、半意识的劝诫:当孩子们的愿望或要求显得过分、不合理或不合规矩时,父母就会对他们这种胡闹的行为进行劝诫。它向人们展示了一条充满张力的地平线,这条线在天空与地面之间震颤。这是一个空旷的、中间的、没有稳定联系的空间。在这种朦胧的表达中,回荡着一种原始而崇高的回声:就其独特的词源来说,该术语指的是一种向上的、不忘初心的冲动。这种冲动接受坠落成为自己可能的归宿。这是一种穿越风雨的经历;这是一种过渡之中的感恩;这是一种会持续下去的不安;这是一种经历压抑的熟悉感。

正是这个既像谚语又像咒语的标题,开启了伊娃·鲁拉什的新系列。艺术家首次将创作植根于阿尔巴尼亚的民间传统,深入到母亲们围炉向孩子讲述的那些充满神话色彩的童话中。如果说艺术家过去的作品源自照片记忆,即那些从复古片库中发掘出来的情色胶片,那么她如今的出发点则是源自故乡(某种程度上也源自整个人类历史)的古老传说:太阳新娘。这个童话讲述了一位美丽少女被阳光掳走,然后被带入太阳的金色宫殿的故事。少女曾短暂地沉醉于荣耀与幸福的幻梦之中,如同炽热神明身旁闪耀的渺小星辰。但很快,她的处境便显露出另一面:孤独、缺失、煎熬。她不再能承受新郎炽热的拥抱。她作为凡人,心逐渐消弥成闪亮的尘埃,留下太阳如悲伤的隐士,终日在天空游荡。这是一个关于无解之爱与天壤之别的故事:禁欲与纵欲的概念再度浮现。不朽之躯与浮游之身的结合注定无果,走向陨灭。神话以一句警世箴言收场:逐日焚翼,溺爱陨身。

在这则充满乡愁与宿命色彩的传说中,鲁拉什发现了自己绘画的“原型”:爱欲升华为精神,躯体消融于光影,欲望蜕变为牺牲。系列中的每幅作品似乎都凝固了那个过渡时刻——少女既非全然的女性,亦非虚无的尘埃,而是悬浮于存在与消逝之间的张力之中。她因渴望而存在,因渴望而痛苦,因渴望而消逝。这个女性原型并非固定模板,但是却可以与人们文化记忆中的其他形象产生共鸣:伊菲革涅亚以超越命运的视角面对牺牲,伊索尔德选择死亡作为全然之爱的表达,珀尔塞福涅穿越幽冥成为两界女王。她们共同构成一个强势的三联体:牺牲、欲望、命运。在这些作品所借鉴的图像志参考中,与这些神话人物共同出现的,还有戏剧与电影的幽灵。在《灰烬的箴言》(Presagi di cenere,展览作品均创作于2025年)中,覆面人物出现在舞台上,面容被遮掩,面对着不可见的观众席。在希腊悲剧中,美狄亚牺牲人性成为女巫,依阿宋先是被其取悦,而后又对其失望。在彼得·威尔的悬疑电影《悬崖上的野餐》(1975)中:一群英国女孩在由浓稠岩浆形成的火山岩前消逝——失踪、自然、殖民、迷失。以日食、消逝与被遮蔽的天体构成的星群为题材的画作,其绘画语言依然忠实于艺术家一贯的风格。图像经由电视或数字屏幕过滤,电子光线的反射与变形转化为闪烁的光芒与扩散的光晕。在《应允之舞》(Danzai per annuire)和《肌肤上的日出,脐窝里的光》(Dove dormi domenica)中,正是这种技法使作品更具说服力地展现了叙事中的男性原则。在其他作品中,身体的形象被液态化、模糊化,仿佛即将消逝。而《抚摸你的灵魂》(Ti palpo l’anima)中,艺术家早期作品中常常出现的情色元素则又重新出现,这一系列绘画在去年威尼斯双年展的阿尔巴尼亚馆取得了巨大的成功。在这幅画中,两人结合的欲望被山脉轮廓线生生阻断。这是一个世界的最终显现——它从未真正消失,而是嵌入新的循环,蜕变为另一种存在。

展览空间被一分为二,分别映射出标题的两个维度:人间与天堂。在较为紧凑的首个空间中,陈列着中小幅画作。此处弥漫着拥抱的忧郁、躯体的亲密,以及中断亲吻时那种慵懒的迷惘。众生如日食般追逐:每一次交叠遮蔽,都错失了彼此的真容。一位金发女子手捧的并非某人面容,而是万象寰宇;另一画面之中,她的身后有人合上了她的双眼,或是引她内寻真知,或是令她永缄其口。暧昧滋养着每一幅作品:亲密或强迫,爱抚或束缚。这是血肉之躯的空间,是亲密的空间,是仍属尘世的联系。而在第二个空间,以太的维度突然介入。巨幅画布被灯光照得通亮。在《惊鸿入骨》(Lampo tra le costole)中,女性躯体横卧于丛林间,从高处俯瞰宛如斑驳的树影;人物仿佛被一股非自然的旋转向上推挤,扭曲身体使其脱离沉重的引力纠缠。漫天雨声伴随着这个场景:时而似剧院掌声,时而似炉火噼啪。这使场景在舞台与天空之间摇摆,在表演与灾难之间徘徊。《灰烬的箴言》作为观者的代表,其戏剧性最为明显。我们在此,置身于燃烧的光之空间,置身于吞噬的激情之中,置身于化为灰烬的肉身之间。

在这段从尘世到天际的旅程中,从拥抱的阴影到星辰的烈焰,鲁拉什的女性形象确立了其牺牲的象征地位。她并非被动的殉道者,而是献身于光明、渴求蜕变的鲜活存在。躯体承受着痛苦,蜷缩着,消融着,这种脆弱让躯体展现出力量。如同但丁《神曲·天堂篇》最后一层的天使:虽与上帝咫尺之遥,他们却因怀念曾经的凡躯而怆然泪下。鲁拉什的画作讲述着这脆弱的蜕变,这个欲望化为牺牲、物质化为光明的瞬间。每幅作品都承载着“逝去”与“将至”:女性尚存血肉之躯,充满爱欲,却已准备好消逝于更广阔的维度。正是这种张力成就了展览,也使标题《追臆》得以被完整诠释:这并非一处无解之地,而是一道中间边界,绘画在此既能体现脆弱,亦能承载希望。

伊娃·鲁拉什,1988年出生于阿尔巴尼亚地拉那,1997年移居意大利,2007年入学威尼斯美术学院,开始了通过绘画探索欲望、记忆与意识形态的艺术实践。2024年,鲁拉什代表阿尔巴尼亚参加第60届威尼斯双年展,完成了教育与愿景之间的闭环。鲁拉什现生活和工作于意大利米兰。

鲁拉什近期个展包括:“伊娃·鲁拉什”,MASSIMODECARLO Pièce Unique,巴黎(2025);“Cold in My Mouth”,GNYP Gallery,安特卫普(2025);“Love as a glass of water”,第60届威尼斯双年展阿尔巴尼亚馆,威尼斯(2024)等。近期群展包括:“Twilight is a Place of Promise”,Esther Schipper,柏林(2024);“Una Galleria: Tante Collezioni”,贝加莫现当代美术馆,贝加莫(2024);“Mujer, Mujer, Mujer”,Galerie Alberta Pane,巴黎(2024);“Italian Painting Today”,米兰三年展,米兰(2023);“Prey To Some Beast”,Swivel Gallery,纽约(2023)等。