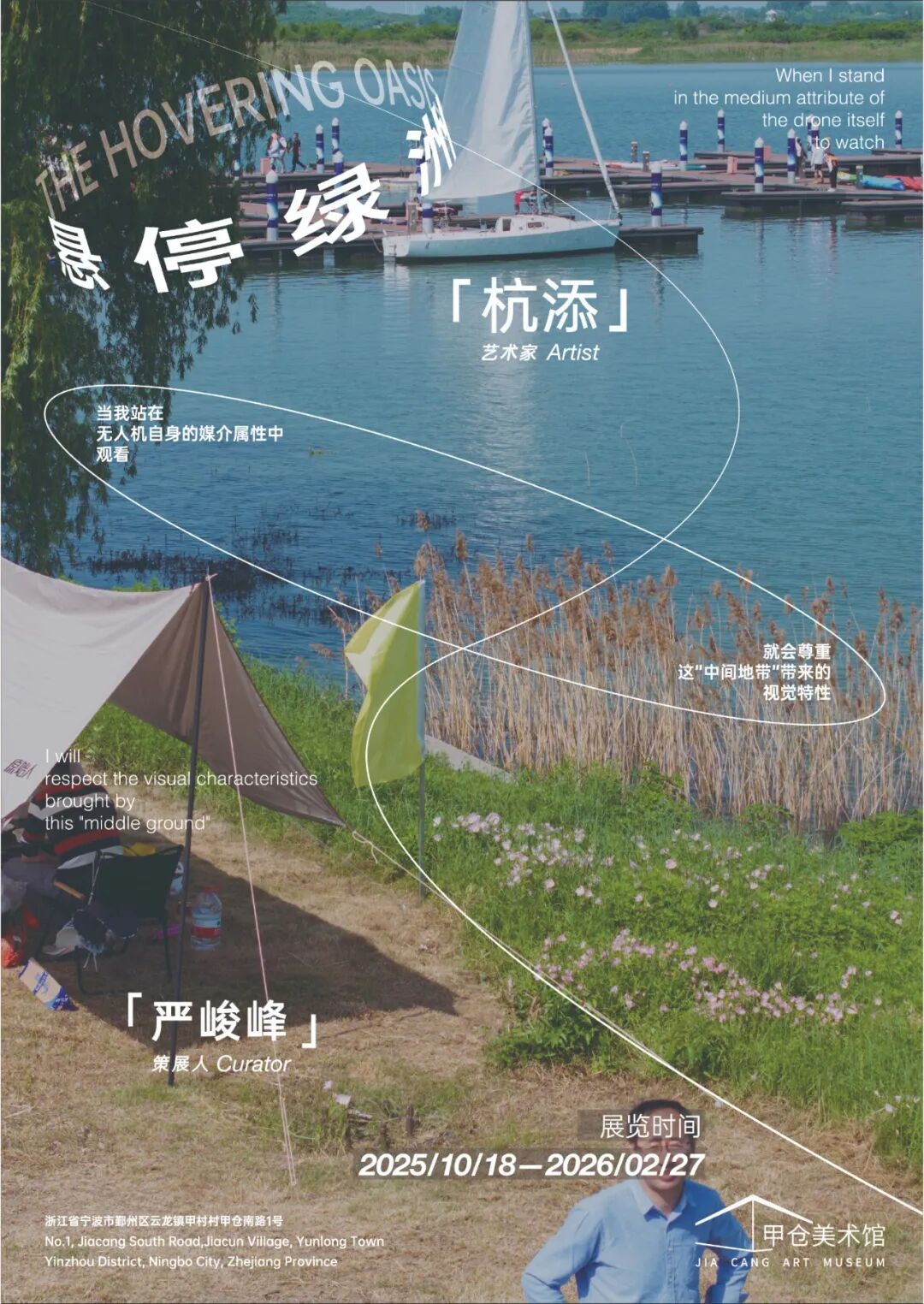

杭添:悬停绿洲

开展时间:2025-10-18

结束时间:2026-02-27

展览地点:宁波甲仓美术馆

展览地址:宁波市鄞州区云龙镇甲村村甲仓南路1号

策展人:严峻峰

参展艺术家:杭添

主办单位:甲仓美术馆

宁波甲仓美术馆荣幸地宣布,将于 2025 年 10 月 18 日至 2026 年 2 月 27 日举办艺术家杭添的个人项“悬停绿洲”。此次展览将向公众呈现杭添自 2022 年以来记录中国露营热的系列无人机摄影作品,拍摄以江浙地区为核心,覆盖全国多城,定格了公共绿地、城市公园、专业营地等多元空间中的露营场景。

当无人机镜头升至高空,地面露营者营造的自然想象被逐步解构——这些作品既构建出人与自然、城市交融的“新地形”视觉叙事,又以高空视角特有的隐性凝视与后感知模式,在客观全局的观察中,揭示出消费降级与全球动荡背景下,人们休闲方式从追逐远方到就近栖居的转变,以及生活期望的深层迭代。

“绿洲”,是露营时所建构的“近自然”乌托邦想象,是人类试图暂避城市喧嚣、与生态重建联结的中间景观;而“悬停”,则暗喻无人机的高空凝视,以及技术对户外体验的微妙浮置:它既让我们“贴近”露营场景,又始终拉开一层无法逾越的技术隔膜。杭添近期的摄影项目《悬停绿洲》,正是围绕这一“悬停”视点展开,在高空快门的定格中,构建了一场关于技术、自然与人类感知的三重对话。当无人机穿越城市上空聚焦露营场景时,其带来的不仅是一种“别样的纪实”:它超越地面视角的局部受限,揭示露营地与城市建筑的边缘关系、人群在物理环境中的分布逻辑;更借助新技术观看方式,对传统摄影依赖地面视角的认知惯性、常规的空间表达,以及后现代文化中图像与真实的潜在关系,形成了切实的审视与质疑。

垂直的凝视:无人机的知觉重构

无人机摄影的核心特质在于其垂直视角——它既不同于人眼的水平视野,也区别于卫星的遥远俯瞰。这一视角贴近被摄对象,却彻底摆脱地平线束缚,以全景式的观察能力形塑出类“上帝之眼”的视觉体验。保罗・维利里奥在《地形失忆症》中提出的“知觉的后勤学”指出,视觉技术如“视觉假肢”,催生了一种陌生的“移情模式”,模糊了远与近的界限,加速空间感知的异化,进而瓦解了我们对距离与维度的传统认知。

在无人机镜头下,露营场景发生观察与在场分离。拍摄者无需亲临现场,即可完成记录,这种“不在场的观看”导致原真感知的消退——风的气息、草木的触感、人声的交织,皆被压缩为平面化的图像。同时,主体的远距离位移使摄影的“客观性”被极度放大:镜头不再依附于拍摄者的情绪或偏好,转而以近乎中立的姿态切割空间,将露营转化为可分析的视觉样本。这一视角不仅颠覆传统摄影的空间定向逻辑,也重构了人与“他者”(露营者、自然场景)的关联:我们不再是参与者,而是俯瞰者;他者不再是互动对象,而沦为视觉符号。

客观的边界:新客观主义后的人文转渡

杭添的无人机摄影,在一定程度上延续了贝歇夫妇所奠立的“新客观主义”传统,强调冷静、理性地记录现实,拒绝主观情绪的过度介入。然而,与贝歇夫妇立足于工业建筑的地面纪实不同,杭添借助无人机突破肉眼局限,将“客观”推向新视度:他捕捉的是日常难以企及的高空视野,呈现的是地面无法察觉的空间嵌套关系。

值得强调的是,杭添所追求的“客观”并非绝对的“去主观化”,而是一种“语境化客观”。他在降低对于媒介的干预(如刻意构图与色彩修饰)的同时,始终将被摄物置于具体的人性场域中。镜头下的露营不仅是帐篷与草地的组合,更是人类对乌托邦渴望的具象呈现:家庭的野餐、友人的围坐、独处者的静谧,这些碎片被无人机完整收纳,进而唤起公众对“非常态场景”的关注——并非抒情于“露营之美”,而是叩问“人类在技术时代如何寻求自然联结”。这种“客观框架中的人文观照”,使杭添的作品超越新客观主义的理性冰冷,回归人文摄影的情感温度。

图像的困境:真实隐退与传播变异

当无人机图像进入网络传播场域,其后现代文化特质便愈发清晰。后现代逻辑之一是“图像优先于真实”,强调图像的模拟性与表面性,忽视现实的深度与本质。杭添的无人机摄影恰是这一逻辑的体现:它们看似“真实”记录露营,却在视角切割与感官剥离中,与真实的露营体验产生偏离。图像中的“绿洲”被简化为色块与帐篷的组合,失去其作为“逃离之所”的深层意涵;露营者的互动被压缩为平面化的仪式,失去了情感与语境的支撑。

这种“图像—真实”的偏差,在传播过程中被进一步放大。当无人机影像流转于社交平台,它们不再仅是“纪实”,而蜕变为打卡的攻略。公众对露营的认知逐渐被“滤镜”后的图像再定义,误将“露营”等同于“帐篷+草地”的视觉组合,却忽略了其背后的不得不出门的迫切需求与无法言明的社会现状。杭添的作品正揭示这一困境:技术赋予我们更广阔的观看视野,却让我们离“真实”越来越远。

权力的节点:技术凝视中的三元互动

传统摄影(如景观摄影、新地形摄影)常依赖“二元对立”所营造的张力反差。而杭添的无人机摄影,从形式到内容,试图触碰这一框架的边界。

形式上,无人机的高空视角改写了构图逻辑:它不再遵循“近大远小”的透视法则,而是以垂直方式呈现空间,露营地、建筑、道路被置于同一平面,主体与背景的传统关系被瓦解,张力自然消解。内容上,杭添不追求“完美构图”,而是以粗粝的质感拓展纪实可能——他不回避场地的杂乱(如散落的垃圾、歪斜的帐篷、无序的人群),也不刻意美化自然。这种“不修饰的记录”重启了关于摄影“真实性”的公共讨论:当技术让图像日趋精致,我们是否还需要“不完美的真实”?

更进一步,杭添对“技术”本身的态度,也跳脱出“谴责/颂扬”的二元对立。他未简单批判无人机的军事化应用或隐私侵犯,也未盲目讴歌技术带来的“视觉革命”,而是通过赋予无人机“具身性”和“生命叙事”,揭示其背后复杂的权力网络。无人机在此不仅是工具,更成为一种具有空间行为能力的“技术身体”——它的飞行轨迹、悬停姿态与垂直视角,构成一种非人却具身的“知觉系统”,其“上帝视角”本质是一种“权力凝视”,象征着技术对空间的支配与人类对自然的掌控。而杭添在图像中嵌入的碎片叙事(如不同季节、时段的露营并置),呼应马里内蒂所倡导的未来主义中“碎片化语言”,使权力网络以更隐蔽的方式显现——露营地的选址、人群的分布,无一不是“空间权力”与“技术权力”的运作结果。

这一视角也引发新的伦理叩问:当艺术家操控无人机,是否无意中复制了“权力者”的视角?杭添的回应是赋予机器以“生命”与“良知”——无人机不仅是拍摄工具,更是“观察中介”。当镜头捕捉到露营者朝无人机比手势、完成“反凝视”,或有人漠然无视,无人机的“媒介主体性”得以凸显:它不再是“无生命工具”,而是连结拍摄者与被摄者的“权力节点”。至此,摄影不再是“拍摄者—被摄者”的二元结构,而转为“拍摄者—媒介—被摄者”的三元互动——三者的流动共同建构图像的“真实”。

时间的场域:注意力机制与感知的回归

杭添利用拍摄“春夏秋冬”的时序线索串起图像的叙事场域,单张作品的意义被弱化,图像间的共鸣关系成为核心:春天的新绿与帐篷的初现、夏天的浓荫与人群的喧闹、秋天的落叶与露营的静谧、冬天的萧瑟与帐篷的孤独,这些画面共同勾勒出“人与自然季节性互动”,也暗示“技术凝视的持续”——无论季节流转,无人机始终悬停上空,记录人类对“绿洲”的追寻。

这一叙事方式,与乔纳森・克拉里在《现代性与注意力问题》中提出的“注意力机制”形成对话。克拉里指出,现代社会的注意力是“离散的意识内容强加连贯性与清晰性的必要却脆弱的机制”。杭添的摄影正拆解了这一“强行连贯”:他未将露营塑造为统一的“自然乌托邦”,而是借无人机呈现注意力的“离散性”——露营者的不同反应(凝视、无视、互动)、场景的碎片(帐篷、草地、城市边缘),都在打破“单一真实”的幻觉。

更重要的是,杭添通过“凝视与反凝视”的互动,重构了摄影的“注意力关系”。传统的摄影观念在于还原拍摄对象的自身属性,并不断在加法中叠加意义,拍摄者为“凝视者”,被摄者为“被凝视者”,权力关系单向明确;而在无人机摄影中,被摄者可通过“朝无人机比手势”实施“反凝视”,此时拍摄者的主观性被削弱,媒介(无人机)的主体性得以凸显——它不再是“拍摄者的延伸”,而成为“独立的注意力中介”。最终,摄影成为“拍摄者—媒介—被摄者”三者的动态互动,这一三元结构彻底瓦解传统摄影的权力秩序,使“真实”从“拍摄者意图”回归“多方互动的语境”。

悬停的寓言

《悬停绿洲》最终成为一则关于“技术异化”的现代寓言。无人机作为人类所创造的工具,最初是为了“拓展视界”,却最终重塑了人类的感知方式:我们习惯于全知全能的“把控”,却遗失地面的“细节”;依赖技术的“客观”,却失去多感官的“原真”;沉迷图像的“表象”,却忽略现实的“深度”。

但这则寓言并非悲观的“技术批判”。杭添通过赋予无人机“生命叙事”与“人文关怀”,试图在技术与人性之间寻求平衡:他使无人机不仅是“凝视之眼”,更是“反思之镜”——当我们通过镜头看见露营者的“反凝视”时,我们所见的不仅是“他者”,更是“自身的映照”:我们是否同样被技术凝视?我们是否也将现实简化为图像?

最终,“悬停”的意义被重新定义:它不是“技术与自然的割裂”,而是“技术与人性持续的对话姿态”——我们既需要无人机的理性视角,以审视人与自然的关系;也需回归地面的原真感知,以情感联结自然与自我。唯此,“绿洲”才不致沦为技术图像的“乌托邦幻象”,而成为人类在技术时代寻找精神家园的“真实起点”。

文/ 严峻峰

2025.10

关于艺术家

杭添,英国诺丁汉特伦特大学摄影系硕士,现任职于东南大学。他的艺术创作长期关注身体与摄影在现象学视角下的感知再现、摄影在技术媒介影响下的具身性与本体论等话题。曾入选TOP20-2021中国当代摄影新锐,平遥国际摄影大展鲲鹏奖;作品曾在三影堂摄影艺术中心(个展)、浙江省美术馆、英国Bonington Gallery、法国Barbizon Artists' Village,丽水国际摄影节、北京国际摄影周、南京美术馆、富士X-SPACE、大气层空间等地展出。