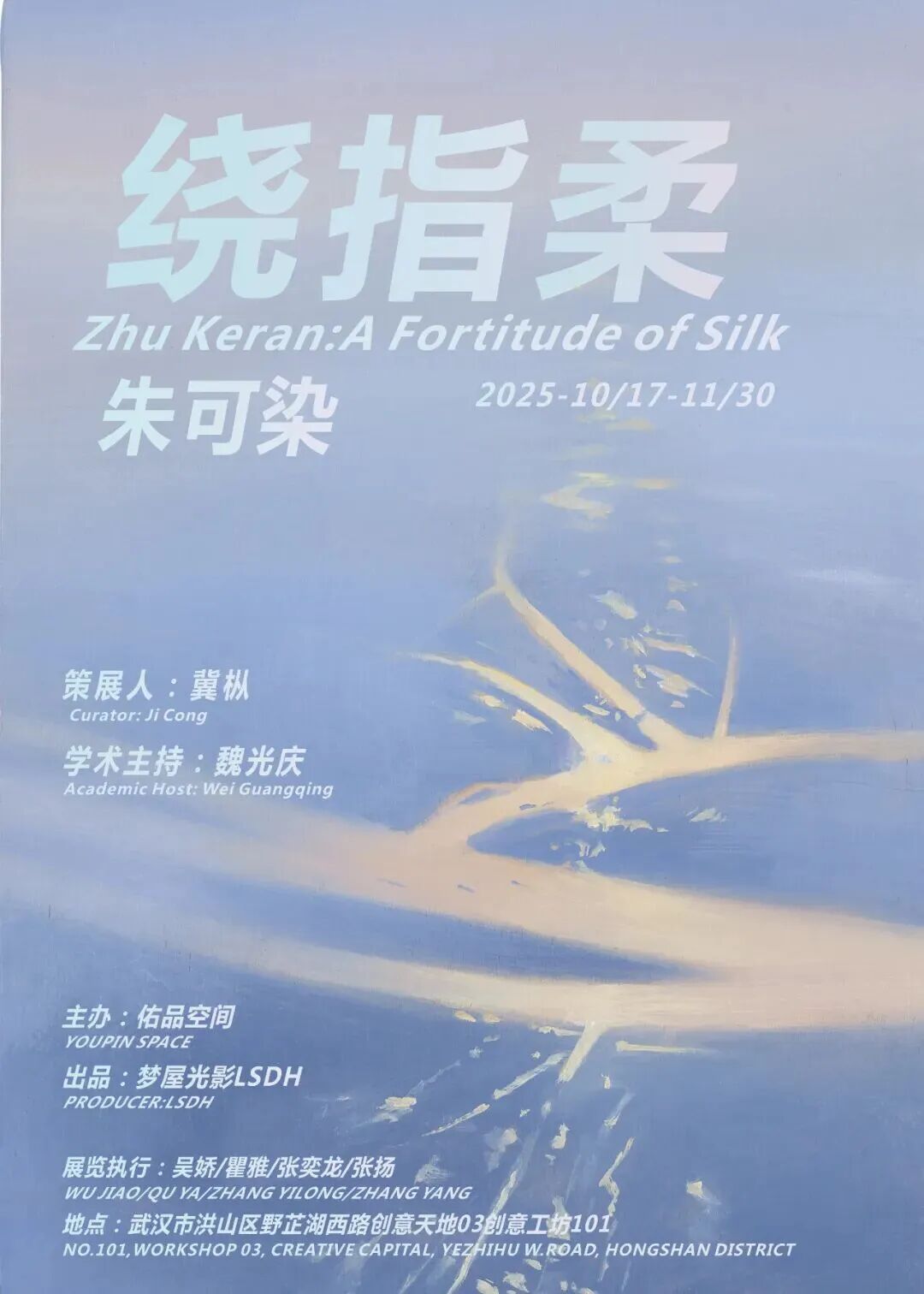

朱可染:绕指柔

开展时间:2025-10-17

结束时间:2025-11-30

展览地点:佑品空间

展览地址:武汉市洪山区野芷湖西路创意天地03创意工坊101

策展人:冀枞

参展艺术家:朱可染

主办单位:佑品空间

学术主持:魏光庆

以柔为力

——朱可染的视觉转译

以柔为径,流变之间,

绕指如丝,触觉弥漫。

柔之为道,融于图景,

氤氲沉香,气味成象。

凝固与流动,生成与羁绊,

调制与转译,叠合与折返。

“柔”是方法,“绕”为姿态,

疆界交织,痕迹成章,

流水与绕指,同修、同流、再造......

“天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间,吾是以知无为之有益。”是老子在《道德经》中以“至柔”、“无有”为喻,对柔性与刚强、无为和有形等辩证关系的揭示。此时的“柔”并非意味着柔弱与退让,而是一种可以穿透刚强、瓦解坚硬表象的无形之力,而朱可染的作品恰恰和此意涵相贴合。

从2016年的《无色深蓝》起,朱可染的创作便逐渐生成了关于柔性的视觉美学,悉数每一张视觉表达,入目的景观不再是被图式、色彩全屏充斥的画面,而是被其有意识压缩的视觉临界,在朱可染的画面中,物象是主体物,却也处于边缘;彩色是主打颜色,却也有大面积留白的视觉分区;水纹、浴缸、连衣裙、沙滩、冰川肌理等景观既脱胎于背景,显得独立,却又像是被朱可染有意识用画笔稀释一般,仅余一层浅浅的灰度,以及被简化为纵向的刮痕。朱可染作品所透露出的“柔性”不再是通俗概念中对于力量级别的把控,而是一种通过媒材和笔法,将真实对象的世界“柔化”为饱满却又可以呼吸的“视觉空相”,也许可以理解为朱可染柔性美学的正式缘起......

一、非暴力的抵抗:朱可染的柔性之道

在中国传统文化的语境中,除了对于其柔弱、幼嫩、软弱的本意理解之外,还指向了一种草木初生的纯粹,以及以柔克刚的无形坚韧,似是“柔”包含着一种在性质对抗中,顺势而生的智慧。朱可染在不同时期的艺术创作实践中,便是以“柔”为其艺术哲学本色,既作为一种方法论,又是一种笔触策略。纵观其视觉表达,不难发觉从《水妖》、《水何澹澹》到《云卷·云舒》、《观月》、《消融的塑像》,再到《荒原狼》、调制沉香,形成了递进式的视觉叙事,以《无色深蓝》为代表的视觉表达,揭示了朱可染对于柔性表达的初步探索,像是一种将自然的情感和自我朦胧情绪结合后的具象化。此时,她并未将“蓝”作为单纯的忧郁美学或色彩层级,而是将其转化成近乎无色却可感知的氛围:渗透、轻盈、非具象.....此刻的“柔”与“蓝”,从其单一本意脱离,进而表现为一种以退为进的氤氲,在看似隐形,实则极具视觉张力的画面构成中,撰写着“至柔亦至坚 ”的逻辑。

而在《水何澹澹》、《云卷·云舒》、《观月》、《消融的塑像》等系列作品中 ,能感觉到朱可染似乎正在通过流线型的构图和弥散的视觉气息,逐渐将她的柔性逻辑空间化,此刻的“柔”不再只是居于一处,也不再只是此时此刻,而是变成了全景式的环绕,无时无刻又漫无边界的游荡、漂浮。此时,画面不再是静止的视觉对象,反而构成了一种动态亦可视的精神场域,使观者面对她的视觉表达时,从单一的被动观看者,逐渐转型成为主动的参与者和视觉构建者,在共建的过程中,既能感知到水流的细腻、柔性与缓慢,又能察觉到肌肤之下、画布表层肌理之下的精神张力。这一刻的“柔”,已然超越了画笔生成的饱和度和笔触,而成为自我和他者间,关系性的生成,即观者的凝视、创作者的灵光、虚拟与真实身体的移动,以及气息的灵韵......彼此间相互交织,以完成柔性的动态显现。

值得注意的是,作为女性艺术家的朱可染,她的作品并没有追求宏大叙事,即便是对于水流或月球的构画,也并非常规中的波澜壮阔或宏大且触不可及,反而是以其独有的细腻和温润,包容与无声息的方式展开一种独具其自身特色的视觉追踪,既透露出女性所独有的温润与缠绵,又具备一种无法抵挡的坚硬和不屈。朱可染善于挖掘事物所看不见的背面,以“内化”和“柔化”的视觉策略,展开一种对“词义”和“景观”的当代再造与再感,所以她的创作逻辑天然带有性别视角的反思。朱可染并不以带有攻击性的“对抗”姿态进入艺术史的叙事脉络, 而是以柔性的路径进行重构,不仅在媒介层面显现,更在文化批判上具有深意。而在此次的“绕指柔”展览中,“柔”,是朱可染对于性别问题的思考,并对男性中心叙事的回应;“绕”,则又是她对线性时间与单一逻辑的质疑。随着“柔”与“绕”的结合,朱可染在实施策略的过程中,搭建了一条非线性的、非霸权化的叙事方式,在她对自然景观和人文社会描绘的过程中,通过空间、色彩、媒介与图像学、心理学的交织,以细腻、感性并融合“天人合一”的东方精神,呈现出匆匆时间和世界的变迁、生命力的滋养和时序的流变......

二、感官的渗透:朱可染的媒介转译

谈及媒介,便不能忽略在朱可染最新的艺术实践中,对于不同媒材所透露出的生命律动和身体共振的呈现,她从不满足于绘画本体的视觉维度,而是不断探索如何通过感官的叠合来构筑新的艺术语境。比如其《刮骨成香》的艺术装置就是以“沉香”为基底进行的研究与转化,脱离于架上的立体呈现,结合她对于沉香的调制与再造,使“沉香”成为主体媒介,构成了其整个视觉体系中最为独特的一个章节。此时,朱可染作品中对于“柔”的展示,不再只存于视觉的景观中,而是变为了哲学实践,在沉香与氤氲的烟雾中,以悄然的渗透和物形的流动,将女性的情感经验和身体触知觉、大自然的痛感美学与被包裹的安全,书写进新的感知秩序中。

或许是受其童年经历的影响,让她对于细微的事物与生活细节总有独特的观察角度,对于微观世界的凝视、对于宏观世界的细微体会,均毫无保留的呈现在她的《刮骨成香》中。轻嗅和触摸沉香中的油脂与脉络,像是观察到了一棵树木的一生,通过木质香的独特气息,让自然的触感去触摸人类的情感,以一种原始的自然力量,比喻女性的渐进式成长。因此,与其说朱可染在制作沉香,不如说 她在构建一种独特的“沉香精神”。随着虫蛀与日晒侵蚀的发生,一种立体的疼痛和疗愈浮现,一部分沉香象征着她的内心感受,一部分则代表着她面对世界的自我疗愈,这是一种在轻盈烟雾状态中的静谧的疗愈,也是一种在风雨交加、腐朽和新生更迭中的外在状态。她的柔,不是屈从和认命,而是另一种主动的精神介入。在烟雾的延展、绕指,沉香木的包覆和纹路中,使观众在悄然间进入了她的审美陷阱/领域:由层叠的视觉,到大自然的肌理,由心理的浸润,到气味的侵袭......朱可染建立了一种“非暴力的抵抗”机制,这不是表面的力量型的,而是更接近以柔克刚的水之道,以浸润、渗透和漫流取代刚硬且机械的撞击。

装置《刮骨成香》的标题本身就带有十分明显的视觉隐喻和情绪张力,“刮骨”是一种对于身体极限痛感的描绘,也是对于坚硬的躯体性呈现;“成香”则是氤氲舒缓的表征。因此,朱可染并非单纯复现香道传统,虽然作为媒材的沉香,在中国的传统文化中带有充足的仪式性和象征意味,但此时呈现在艺术作品中,则让观众对于作品的感受不再只是“看见”,而是可以“闻到”以及“被包裹”,朱可染构建了一个基于传统文化和当代生活美学的感官场域。通过空间中缓缓扩散的香气,使“柔”之力量美学不间断的呈现,它不以直接冲撞的方式彰显,而是通过媒介的转译,以及无形的动作——渗透、包裹与再生,完成对感知秩序的重塑,使观众在身体经验与感官记忆之间游走。这一刻,在媒材与视觉意涵的转译背后,揭示了朱可染柔性逻辑的核心:以痛为径,以香为渡。不是锋利的艺术宣言,而是柔能化刚,痛可成香、痛感与疗愈共存的视觉心理场。

三、绕指柔:余韵

朱可染的创作并非简单的形式实验,而是一种持续的哲学实践,再结合女性艺术家的创作语境,便不难发觉她的柔性美学在“绕指柔”的概念中也形成了独特的延展与回响,更是一种叩问与回应。无论是朱可染的架上创作,还是她以影像记录的对于沉香的调制与塑造,或是真实可感的、具备实际厚重感和风蚀特性的新沉香装置的呈现,均能发觉朱可染的视觉逻辑和媒介实验是一种在特定场域中的共感与共构,她不仅挑战了自然素材的生命特性,还挑战了观者对于展品的真实感受,在二维与三维、平面与立体的交织中,在观者的感官、心理与时间经验的融合中,在创作者的构画、挑战与再造和转译中,留下独特的柔性余韵,如 手指轻饶、如氤氲弥散......

此时基于“绕指柔”的余韵,意味着观者不再是被动的接收者,而成为柔性场域中的共构者,柔性的逻辑美学穿透视觉表象,渗入“肌肤”深处,在压缩、流动与弥散中,留下余香。在抵抗与创造、流动与凝固的多元逻辑中,以“身体”为感知发端,建立起独属于朱可染自己的艺术语言。

呼吸与凝视,缠绕与剥离,

燃尽与散逸,绕指与转译。

绘之持久,不僵直,亦不散漫,

骨之坚硬,可交错,亦能共生,

香之柔和,缭绕如丝,侵入感知。

潜移默化的身体,柔中见力,

余韵的共鸣,朱可染之柔性美学。

冀枞

2025 年 9 月 24 日 18:30 于石门