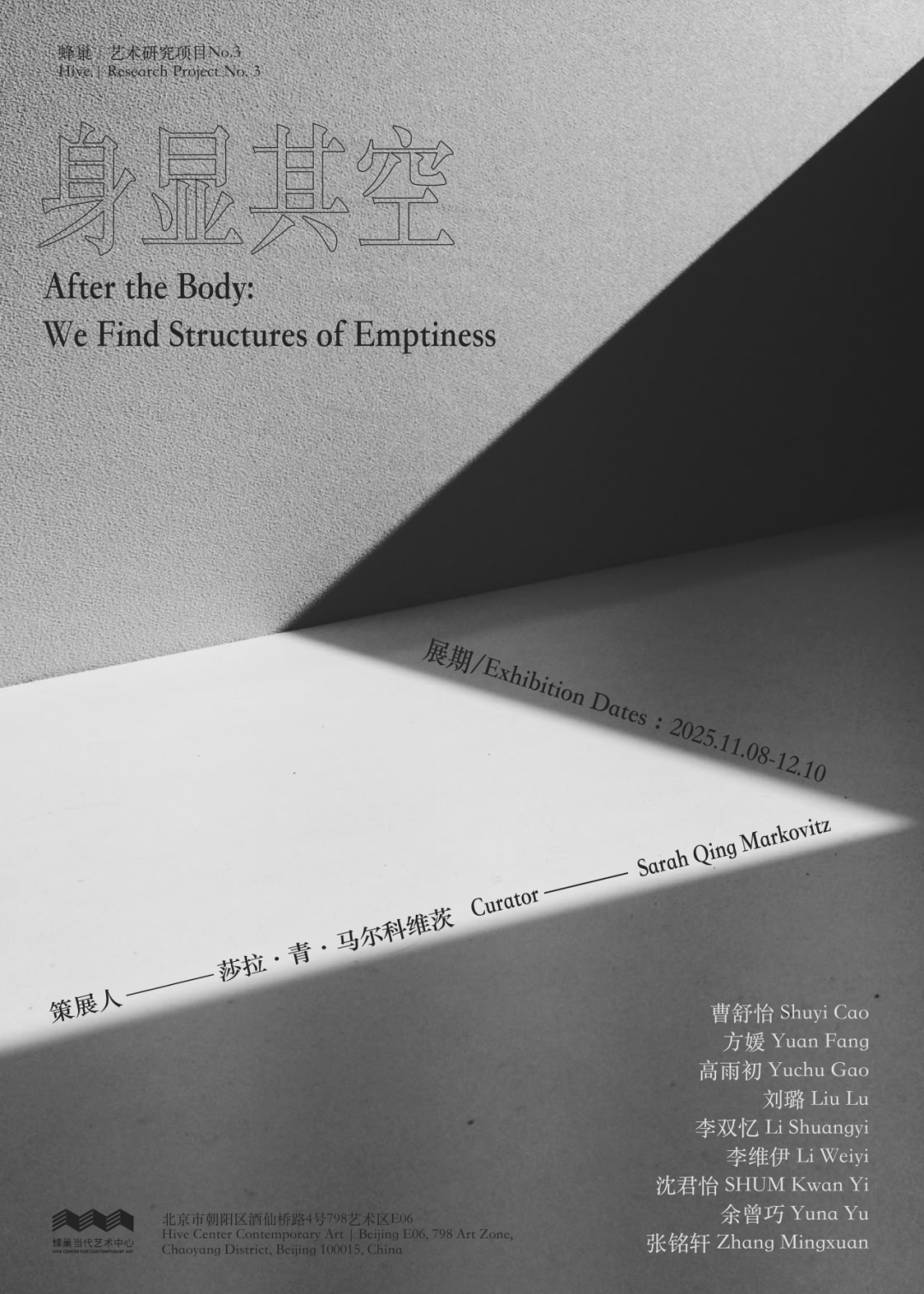

身显其空

开幕时间:2025-11-08 16:00

开展时间:2025-11-08

结束时间:2025-12-10

展览地点:蜂巢 | 北京

展览地址:北京市酒仙桥路4号798艺术区E06

策展人:莎拉·青·马尔科维茨( Sarah Qing Markovitz)

参展艺术家:曹舒怡、方媛、高雨初、刘璐、李双忆、李维伊、沈君怡、余曾巧、张铭轩

主办单位:蜂巢 | 北京

“蜂巢|艺术研究项目”第三回展览“身显其空”,将于2025年11月8日在蜂巢北京空间D、E厅开幕。展览邀请了曹舒怡、方媛、高雨初、刘璐、李双忆、李维伊、沈君怡、余曾巧、张铭轩等九位女性艺术家参加,分别以“体”“修复性的生态”“承载之境”“安宁的临界”等四个单元展示,共同探讨艺术创作中“空”的问题:记忆、情感、肉身性与空间性的残留。她们的创作为“缺席”赋形,描绘可感之物离去后仍然持续存在的轮廓和灵晕。展览由蜂巢年轻策展人莎拉·青·马尔科维茨策划,将持续至12月10日结束。

体

展览从肉身开始出发,探讨身体的重量与可触知的形态世界,并逐渐升华至非物质层面:梦境、反射与再生。这种上升过程带有明确的象征与空间上的引导,随着展览主线的推进和延展,议题便象征性地进入“身体之后”的阶段,在那里成为潜能之所——通向重生的阈限,如一道将身体引向脑内梦室的阶梯。

方媛的《潜流 02》凝聚旋涡般的影像流动,以其亲身在异文化中寻觅身份与适应的经验,交织出复杂的情绪网。她以结构与控制回应社会、政治与文化的转变,将身体、景观、时间与空间在绘画中相互缠绕和联结;张铭轩的《对话2》探讨身体感知,画面中以艺术家母亲所绘的水墨泼迹取代了头部,这一层叠的笔触凝结了亲密、作者身份与自我认同之间的关系,使身体成为“自我”与“他者”之间的协商场;高雨初的木炭绘画“海之女”系列以沉重线条隐喻性描绘压迫与桎梏,同时亦隐含连结与群体性,呈现出身体经验中孤立与共融间的张力。肉身的沉重似乎是真实的,可感知的,甚至是可触碰的某种状态。

这三位艺术家各自通过对空间正负关系的探索,审视身体的界限以及其外延之物。这些实践呼应了安妮·卡森在《苦乐参半的爱洛斯》中提出的疑问:“门的空间与门的形状之间有什么差别?”^1^她指出形与无形、在场与潜能之间的张力。她们的作品先以身体与心理作为基点,逐渐迈入空无的结构,即便这两者移除之后,残余的痕迹中仿佛依然勾勒出它们的存在。

修复性的生态

相对于前一个单元的“真实”,李维伊的作品《梦》则开启了“再生”领域的讨论,使空无成为疗愈、反思与希望的空间和媒介。这件悬挂式镜面雕塑以反射的表面将观看者自身纳入作品,使观者在梦境之中直面自身的投射、希望与可能性。而她的另一组作品“插花练习”,则将她的四肢想象为盛放花朵的容器,将空无转化为再生之所,一个能够滋养而非削弱的内部空间。中空的肢体成为身体饱满与绝对虚空之间的过渡,而血肉筋脉则替换为花瓣与枝叶。通过数字图像编辑,她重新思考空间的意义,暗示即使身体解体,其轮廓仍能承载成长、记忆与可能性。

同样,曹舒怡的雕塑作品探讨了含磷生物的循环过程,追溯寒武纪化石从起源与生长到当代人类开采的演变轨迹。通过将古老的生物演化与当下的物质残余交织在一起,曹舒怡重新想象了身体空间的再利用。这并非一种复原,而是一种持续的新陈代谢,在其中生长与消逝成为彼此平衡的条件。

承载之境

余曾巧的《紫色海洋》以逝去亲友的照片为出发点,那些曾被身体占据的空间,如今化为幽灵般的存在,成为“缺席的在场”。对她而言,这种空无并非纯粹的死亡象征,而是一种“反向的生命”,温柔却令人不安,如凝视逝去之物时那种令人心颤的温度。同样,李双忆的风景绘画以更安静但相近的方式,营造了一种萦绕的静默——不是死亡的空洞,而是记忆的沉默。那些场景似乎曾承载对话、关系与情绪,如今却凝固悬置,空气中弥漫未言说的历史。

这两位艺术家的作品,不约而同揭示了看似空无的空间,其实是可以由消失或被压抑之物所铭刻的,使空无成为身体之后生命的有感痕迹。

安宁的临界

借助洞穴式景观的作品形态,艺术家沈君怡为观者提供了庇护与沉思,是动荡之外的内在庇护所,她将内部空间重塑为潜在疗愈与静谧之地。然而内在风景并非完全平和,潜在张力悄然浮现,提示动荡亦在安静中栖身。作品审视内在庇护与外部自由之间的细微平衡,揭示我们寻求安身之所时暗藏的复杂与矛盾。正如朱莉娅·克里斯特娃在《恐惧之力》中所言:“是那些不遵守边界、位置和规则的东西,是二者之间、似是而非、混杂不清的东西。”^2^克里斯特娃的“卑贱物(abject)”揭示身体并非稳定实体,而是身份在残余中闪烁的阈限——缺席构成在场,主体在失落中生成。刘璐则以叠像为创作方法,在作品中捕捉折射的光,她将身体、空间、光、记忆与心理等主题彼此叠合,而非通过相互抵消来区分差异。若其他艺术家追溯所留下的痕迹,刘璐则面向未来,指向空无作为开端的可能性。

作为学术探讨的主题,“身显其空”是一场关于失落之后的生存、在缺席中重建自我以及在空虚中依然继续梦想的沉思。在展览中,空性并非被呈现为虚无,而是一种潜能,是身体退场后仍然存在的结构以及允许重新开始的空间。空性不是空洞,也不是虚无。它可以被承载、悬置于时空之中——既可触摸,又难以捉摸。无论是物理的、心理的、生态的、还是美学的,空性都具有自身的结构,勾勒出曾经存在的形态,也预示着可能出现的新生。艺术家们共同揭示了被移除之物并非简单消失,它转化为形态、记忆与未来。当“身显其空”时,我们将自觉或不自觉自问如何承载那些曾经存在的残余,以及如何在空性中找到呼吸、伸展与重塑世界的空间。

文 | 莎拉·青·马尔科维茨

参考文献

1 卡森,安妮.《苦涩的爱欲》.普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1986年,第30页.

2 克里斯特娃,朱莉娅.《恐惧之力:论排斥》.黎昂·S·鲁迪埃(译).纽约:哥伦比亚大学出版社,1982年,第4页.