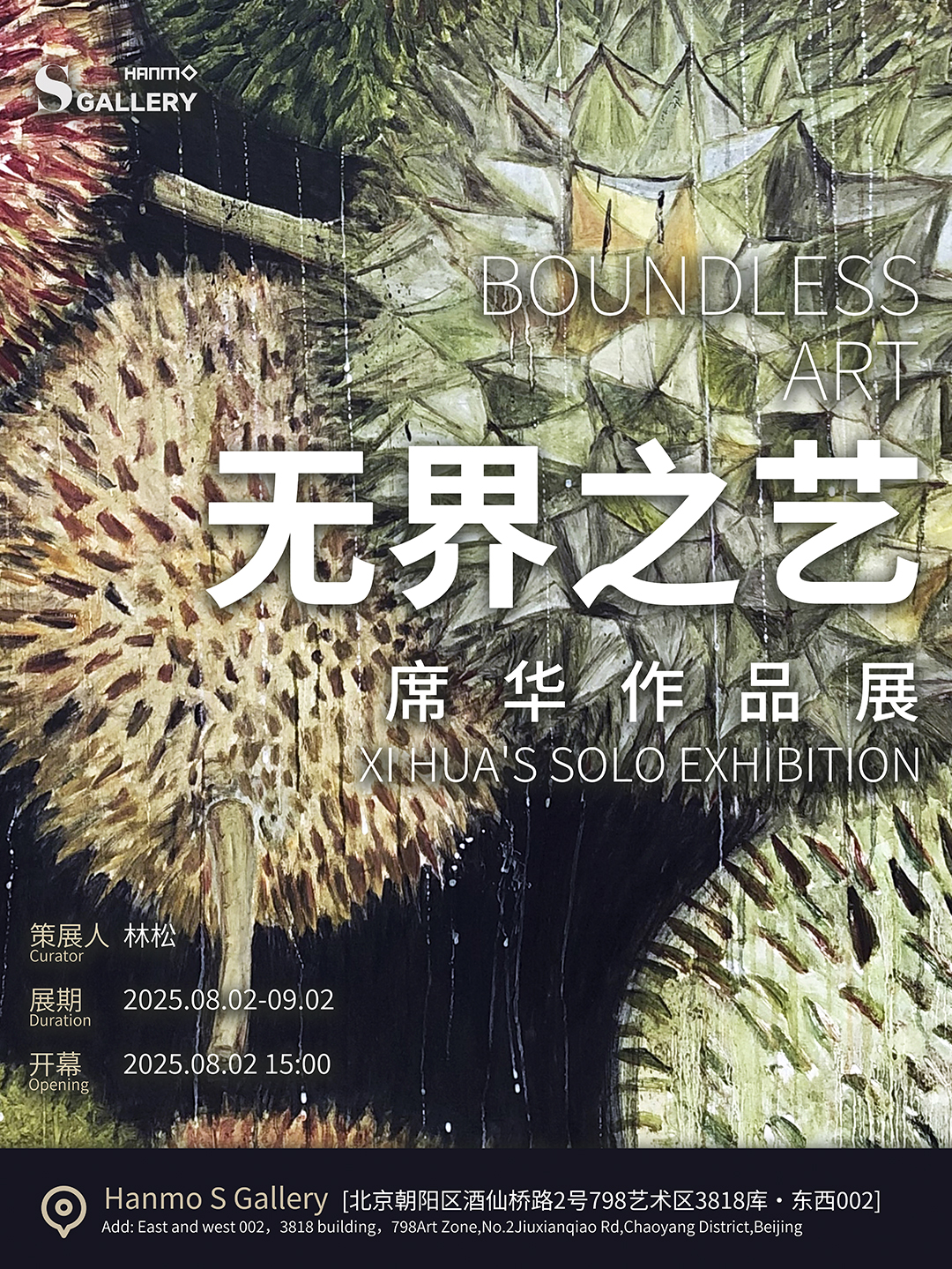

2025年8月2日席华个展“无界之艺”在HANMO S画廊开幕。本次展览系统呈现艺术家席华十余年来的创作成果,涵盖其潜心探索的各类作品,包括架上油画、综合材料、装置雕塑及创作手稿等。展览通过丰富多元的材质语言与艺术形态,全面展现艺术家在创作历程中的思考与实践。

从金属呼吸到硅胶触觉:材料的跨界实验

席华2002年以废旧钢铁、氧气瓶构建的早期作品,曾入选桂林愚自乐园国际雕塑奖,那些被切割、扭曲的金属构件,如同城市躯体上裸露的气管,隐喻着城市化进程中的暴力与记忆残留;而后创作的“城市呼吸系列”第二套雕塑,则以汽车尾管为核心媒介,在工业废料的重组中延续着对人居环境的追问。这种对金属材质的持续迷恋,恰如艺术评论家冯博一所言:“他让支离破碎的器物在超现实语境中漂浮,既指向过去的工业痕迹,又预警着未来的生态危机。”

《模特绘》树脂、丙烯、油彩 尺寸可变 2016年

《模特绘》系列将呈现这位跨界艺术家在水墨与丙烯领域的实验。这套 2020年获北京国际当代水墨设计展优秀奖的作品,以橱窗模特为载体进行涂鸦式创作,疫情期间的线上荣誉与此次线下首展形成时空对话,作品上的笔触在具象与抽象间游走,探讨着消费社会中身体符号的异化。

从2015年俄文机械工具书的涂绘手稿,到2024年激光雕刻与手工焊接结合的不锈钢作品,席华作品中材料的转译从未止步于复制,而是通过电脑处理的可变元素,让每件作品成为不可复制的“单品雕塑”。

从桂林水塔到泛东南亚:地缘与日常的视觉叙事

《乳胶榴莲》 45×45×12cm 乳胶软雕塑 2023年

《大果系列·榴莲飘香》布面油彩、丙烯 50×40cm 2019年

《乳胶榴莲》以乳胶、硅胶模拟榴莲的尖锐外形,却暗藏柔软触感,视觉与触觉的反差暗喻着该地区殖民历史与本土文化的碰撞。与之呼应的《大果系列・榴莲飘香》油画,则通过布面笔触的细腻与豪放,将水果的形态转化为文化身份的符号。

《盒子上的绘画》纸盒、丙烯、油彩 尺可变寸 2015-2025年

席华总能从日常物件中嗅出美学意味,让老砖老瓦、玻璃酒瓶在语境转换中焕发同质异构的光彩。持续近十年的《盒子上的绘画》,36件快递纸盒绘画,以及30件《日常·碎片》创作共同构成了席华 “在地性创作” 的轨迹,这种从微观日常到宏观叙事的跳转,正是其作品“情理之中,意料之外”的魅力所在。

无界之艺:席华的艺术坚守

作为桂林当代艺术的“独行者”,席华始终与主流保持疏离。“他像一位孤独的城市英雄,在桂林南郊的废弃水塔里构建着魔幻世界。” 策展人林松在评论中如是写道。作为远离艺术市场中心的创作者,席华的工作室设在二十余米高的红砖水塔内,那些被收集的旧机器、铝板、瓦片,在他手中成为批判现实的媒介。他的作品像一面镜子,折射了城市变迁中的孤独与隔膜。

这场横跨架上绘画、综合材料、装置雕塑与手稿的展览,不仅是对艺术家 “依形而制,随物赋能”创作哲学的全景式诠释,更揭示了材料作为艺术语言的无限可能。

据悉,展览将持续至9月2日。

前 言

依形而制 随物赋能

2007年席华在世纪翰墨画廊举办第一次个展,我们以此而结缘。白驹过隙,十八年光阴飘然而过,我一直关注着他,在我心目中,他像一位孤独的城市英雄,或者是电影里的科学怪人,在嘈杂喧嚣都市中的废弃水塔改造而成的工作室里,创造出形式丰富、令人震撼而又极具视觉冲击力的作品。他是一个旁观者、边缘人,一个真诚的艺术家,敏锐而又深刻地记录着、思考着。

《日常 ·碎片》纸本丙烯、油彩、木板木框,2015-2024

席华的艺术创作以材料实验与主题多元性为核心特征,其作品融合了传统媒介与当代综合材料,主题涵盖社会批判、文化反思、自然与人性关系等多个维度。从材料出发,一直是席华进行当代艺术创作的一条主线,如《城市·呼吸系列》(2002年)对金属与工业废旧物的利用,通过切割与重组构建装置,关注人的生存状态和城市环保,隐喻城市化进程中的暴力与残存记忆;2010年前后,席华将自然的香樟木与人工材料钢板、弯管巧妙结合,创作出了一批被命名为《共生系列》的装置雕塑作品,探讨人与自然的关系,赢得了好评。此次展览也有一件这类作品呈现。席华曾从城市拆迁废墟中收集瓦片、旧家具等,将其转化为《瓦片系列》(2004年入选第十届全国美展)等作品,既记录城市变迁,又通过超现实拼贴重构空间、暗喻、调侃现实,如用旧樟木箱创作的《啮齿箱塔》(2017年)、用快递纸盒做的绘画装置《日常·碎片》(2018——2025年),以及今年最新用锡纸为材料创作的作品;从2024年到2025年完成的《手绘本子转译》,对不锈钢这种硬材料进行雕刻绘画,从而形成独特的艺术魅力,将手中的这些材料进行了最大化的艺术生成,而不是简单的机械复制;席华的油画与水墨有着自己的特色,如《大果系列·榴莲飘香》(2019、2024年)以布面油画呈现榴莲的形态与气味,通过细腻的或洒脱豪放的笔触与色彩层次传递绘画和感官感受,进而将观者带入深层次的生命体验,探讨消费主义、社会情境与身份认同。

席华的艺术实践通过材料的跨界实验与主题的多维展开,构建了一个充满矛盾与张力的视觉宇宙。其创作出来的作品,既在情理之中,又让人惊喜意外,其绘画性、雕塑性、空间感和艺术性不仅没有因多重叠加被消弭,反而互融互通、凸显彰露、个性十足!“依形而制,随物赋能”,充分发挥了席华对材料属性的敏锐观察力和赋予它社会批判性以及人文主义关怀的思考能力!其作品既是对现代化进程的批判性反思,也是对文化身份与个体存在的诗意探索,而“无题”式的命名策略进一步强化了这种开放性与思想深度化的艺术生成。

席华偏安桂林,远离中心城市,远离文化市场中心,远离名利中心,坚持创作如一,难度可想而知,也极其难能可贵,他的存在和他的作品时刻提醒着我们艺术的那颗“初心”。

林松

2025.07于北京

自赏 一种满足够的快活

席 华

前些日子几位画家朋友和艺术评论家到我的工作室来小坐,看了我的一些陶艺、装置和雕塑,包括《碗系列》、《老砖老瓦系列》和《城市·呼吸系列》,以及一些水墨和油画,称赞道:你的艺术感觉和状态不错。

近一时期,我是油画水墨、陶艺装置轮番上阵创作,涉猎的范围较杂。

我的想法是:只要想到了,灵感来了,就要把它画(做)出来。而不管它的艺术门类,不去理会它是属于国画还是油画,是陶艺还是综合材料,是装置还是雕塑。我并不刻意做某一方面的专门家,我只是在做艺术,做我感兴趣的东西。

一句话,一切合适的材料均为我所用,一切合适的创作手法我都可以采纳。一切的一切,都有可能成为创作的元素、都有可能成为创作的激发点。肆无忌惮,才有创造的激情,才会出现新的、好的作品。

我想:在我心灵深处,与生俱来就有一种原创力,一种对艺术的感悟力。将它抒发、物化出来,哪怕是孤芳自赏,自己也会获得一种满足的快活。

因为,这是自己的。何况,这种感觉已渗入我的生活、融进我的血液。

于是,便有了最近的一些油画、宿墨山水、一些雕塑、陶艺和装置作品。

关于席华的评论文章

席华:一个人之战

冯博一

桂林艺术家席华的创作和生存状态给我的感觉一直是与主流艺术保持着疏离的关系,主动于边缘、另类的处境。这里所谓的主流艺术既包括官方强调艺术具有宣喻教化功能的主旋律,也指涉“桂林水墨甲天下”的单一主流位置。之所以有这种印象或做出这样的判断,是因为席华在从事新闻媒体工作之余,始终执着地游离于其中之外,坚守着艺术创作的自主与独立,保持着个人天马行空般的想象与建造。仿佛于他在桂林美术界的“一个人之战”,以及与其他桂林画家相比较的殊异之处。因此,也就显得尤为难能可贵了。

席华的工作室位于桂林南郊一座废弃的纺织厂里的红砖水塔里,也是这片工厂废墟中唯一的一位当代艺术家。在二十多米高的圆形水塔内,席华营造了一个奇异、魔幻的世界。他收集了许多废旧的机器、铝板、瓦片、家具等等乱七八糟的旧器物,并将这些支离破碎的现成品进行切割、拼接、融化,重置为一件件光怪陆离的装置和综合材料绘画等等多媒介作品。器物装置的类型不仅导致了席华对过往和他生存时代痕迹的追忆,也塑造了“随物赋形”——他桂林城市的人生,亦如一座坚冷、厚重的围城,折射了他与所在环境之间的孤独,甚至隔膜的境遇。而有些如《城市·呼吸》、《人类星球·巢》等系列作品,夸张、扭曲的形态,又都被他巧妙地加以利用,营造出混杂、斑驳的超现实的视觉语言,或者可以说是偏离现存的实在物件,一边漂浮、破碎而无所归宿,另一边又指向星球未来的污染。生活在拆与建夹缝的都市人,是很难觉得一丝精神绿地抑或价值深度的,于是“无家可归”与“漂浮”,与“逃离”便成为席华城市作品文本中一道奇特的肌理景观。如《巴别塔》、《啮齿箱·通天塔》等作品,实际上反映了一种传统的“现代人”一旦离开精神故园,陷入一个日益物化的都市现实所处的尴尬境地,以及由这些器物符号所隐喻、象征出都市物欲的喧嚣、浮华、奢靡的时代特征。所以席华一直强调“我的创作关注的是人类城市,而不限于我居住的城市。”这当然包含有质疑、反思、批判的意味,也许对一位敏锐的观者来说,在与这样的质疑、反思、 批判反复相遇之后,他就不能不认真思考现实文化针对性的具体内容,不能不把这种超验形象和这些年城市化过程中的畸形事实联系起来。同时,席华对超现实主义的可能性和荒诞性或许更感兴趣,他使那些带有时间痕迹的,支离破碎的器物、人物形象与形形色色的荒诞纠缠在一起,如《面具》、《乱码》、《着陆器》等。或者说,席华是以具象的变态与虚幻的表现方式构造了一个彼此不分的情景,似真似幻地呈现了都市生活的妖魔化戏剧舞台,并无言地告诉我们,都市生活中的一切似乎都不在我们的把握之中,我们总是被一只看不见的隐形之手控制着,而我们又显的多么的无奈与脆弱。这也无情地粉碎了关于“现代化”的种种神话,以及在人们意识当中对乌托邦的向往。需要特别强调的是,席华在把都市生活的场景加以夸张、歪曲、变形的时候,并没有把它变成完全脱离我们日常都市生活经验的一个可怕的梦魇,或者是一个脱离了我们从90年代延续至今的具体的都市时空的荒诞世界,而是借此来强调他所营造的画面来达到警世与反省现代化过程中的种种弊端的作用之上,从而在批判的背后表达出对适宜人类栖居地的美好想往,以及人类决不是在物质极度发达之后,裹挟的是精神的堕落和道德的普遍沦丧。

席华的绘画类作品所针对的魔幻的现实,揭示的却是魔幻都市虚妄的一面,这是艺术表现的力量,与此相关的是席华绘画表现的语言力量。他所描绘的题材内容大多是将黑暗、痛苦、呐喊、深渊、支离破碎的景象充盈在画面之上,在《迷城》系列、《后花园》系列、《碎片》等作品中,席华将在前后不连贯的混乱破碎,统一在结构的色彩中,有一种沉郁蕴藏着悲剧的气氛,同时又表现出强烈的忿懑和鄙夷。他对都市现实生活的认知,乃至觉知,最终导致了其塑造形象的变形,他把笔触深入到了梦游般的人的灵魂深处,揭示出社会转型期在人性、心理以及潜意识层面的影响,尤其是物欲腐蚀下扭曲的人性。也许,正是对现代化城市、现代文明所造成种种弊端和丑陋的反拨与批判,才显示出作品本身的几分狰狞,如《异形人系列》、《山》、《树》、《有地图的风景》等,似乎只有在这些怪诞的、扭曲的变形的形象里,才能抵达都市生活状态中,以及心灵的真实与慰籍。这与其说是席华内心深处的强烈的人文关怀和道德关怀,不如说是他一份难以遣怀的知识分子“情结”。因而,在解读这些作品的过程中,可被我们真实感知到作为艺术创作者——席华对现实、对艺术的基本立场态度和破碎的激情。这不仅值得关注和尊敬,或许也是每一位当代艺术家一种不可或缺的艺术品格和社会责任。

这是席华艺术的特征,也是他艺术的魅力所在。艺术有主流与边缘之分,其间的共生与对话需要边缘的声音。因此,有主流就有边缘,边缘不断地干预和挑战中心,这才不会使社会只有一种独白的声音,甚至作为复调的自身对话,在社会中才能构成众生的喧哗,构成艺术的多元化表达,从而包容思想的共生性歧义与文化内部的复杂运动。同时,艺术又具有虚置的本质,艺术更像是梦境,与现实隔着一层。而这种艺术想象的转化与虚构,使观者获得了一种非具体的现实关系。艺术正是通过艺术家、观者与作品中虚拟的人物、景观发生关系,在“我”与“他”和“它”的关系中寻求到灵感与释放。由于这个“他者”是实在的,因此,创作者能够关注生存环境,发挥自己的感悟与内心隐秘,无需在与他人的真实关系中掩饰自己。观者正是通过艺术家的作品,进入虚构的装置、图像世界而得以疏离现实的沉重。艺术成为社会现实之外的一块飞地,一片人类可以栖息的乐园。尤如席华在疏离、边缘的另类中,在他高耸的塔形工作室里乐此不疲一样。

2017、4、2