西尔维奥·珀尔斯坦(Sylvio Perlstein) 。

图片来源:纽约时报,2018 Dan Flavin/Artists Rights Society (ARS), New York; Paul Rousteau for The New York Times

“我对那些令我感到不安、好奇、甚至不适的事物抱有强烈的热情。”

——西尔维奥·珀尔斯坦

8月6日,传奇艺术收藏家、赞助人及艺术事业家西尔维奥·珀尔斯坦(Sylvio Perlstein)逝世。珀尔斯坦的收藏跨越了达达主义、超现实主义、极简主义、观念艺术、新现实主义、贫穷艺术等多个重要流派。他不仅仅是一个购买者,更是一位与艺术家并肩的“守护者”、“挚友”和“推广者”。他也因此被豪瑟沃斯画廊称为是“一位富有远见的收藏家,他缔造了上世纪最重要的艺术收藏之一”。

从比利时到巴西再到纽约、巴黎,珀尔斯坦收藏的作品之所以在文化、地域上有如此大的跨度,跟他的人生经历有很大关系。

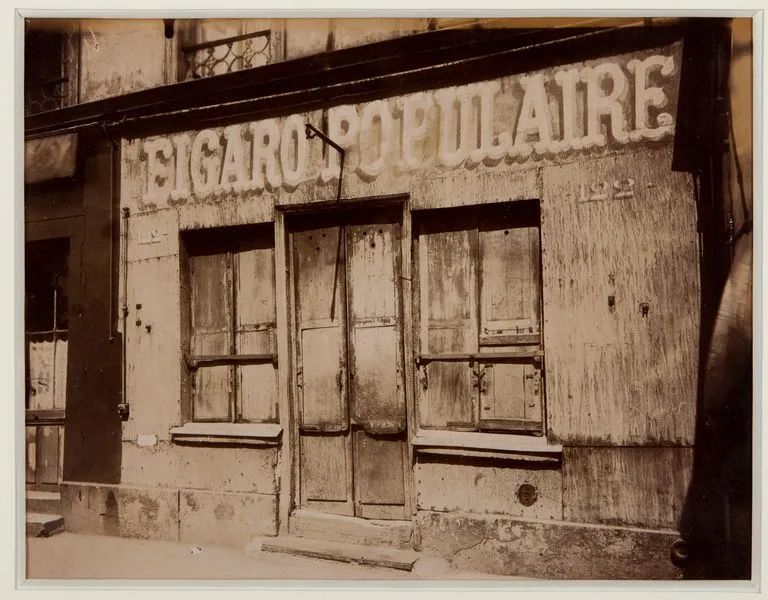

欧仁·阿特热特(Eugene Atget),《维莱特大街122号》(Boulevard de la Villette 122),1924 – 1925

珀尔斯坦1931年出生于比利时安特卫普,为逃离纳粹的迫害,他的家族于1939年举家迁往巴西。珀尔斯坦在里约热内卢度过了他的成长岁月,并从青少年时期便开始收藏艺术品。之后,他投身并接管了家族在安特卫普的钻石产业。

珀尔斯坦真正开始接触艺术并与众多艺术家建立友谊是在1970年代。那时,他因负责为著名珠宝商海瑞·温斯顿(Harry Winston)切割与抛光钻石原石,而频繁到访纽约。在纽约,他在Max’s Kansas City(上世纪60、70年代最具传奇色彩的酒吧)结识了很多艺术家。艺术家们热情地邀请这位来自欧洲的钻石商参观工作室,由此开启了一个个基于友谊的传奇收藏故事。

罗伯特·莫里斯(Robert Morris),《无题》(Untitled),1974,棕色毛毡、金属索环,242.6 × 174 × 78.7 cm

1

不设边界的“积累” 拥抱“怪诞”与“不同”

珀尔斯坦的收藏范围之广令人惊叹,几乎涵盖了二十世纪所有重要的艺术运动。但他选择作品的标准,并非为了凑齐流派版图,而是始终遵循着他寻找“不同”和“有趣”的个人哲学。

马歇尔·马西恩(Marcel Mariën),《难以捉摸的》(The Elusive),1937,玻璃 胶木,14 × 13 × 18 cm。© 马歇尔·马西恩 / 纽约ARS / 布鲁塞尔SABAM

这种哲学让他常常被那些主流之外、甚至有些怪诞的作品所吸引。例如,他的收藏中有一幅凯斯·哈林(Keith Haring)1981年的画作,画中米老鼠长着一个带有性暗示的口鼻部;他还收藏了数量出奇之多的以女性头发为主题的作品,其中多拉·玛尔(Dora Maar)的摄影中“一艘三帆船航行在头发的海洋里”的画面,正体现了他对超现实主义那种“怪诞得令人难忘”的偏爱。

凯斯·哈林(Keith Haring),《无题》(Untitled),1981,油彩 画布,127 × 127 cm。© 基思·哈林基金会(Keith Haring Foundation)

多拉·玛尔(Dora Maar),《无题》(Untitled),1935。

同样,意大利贫穷艺术大师马里奥·梅尔茨(Mario Merz)的作品也对他有着极大的吸引力,比如那辆装满稻草的木制手推车,车中安放着一根细长霓虹灯管的经典作品。这些在旁人看来或许难以理解的作品,恰恰是激发珀尔斯坦好奇心的关键所在。

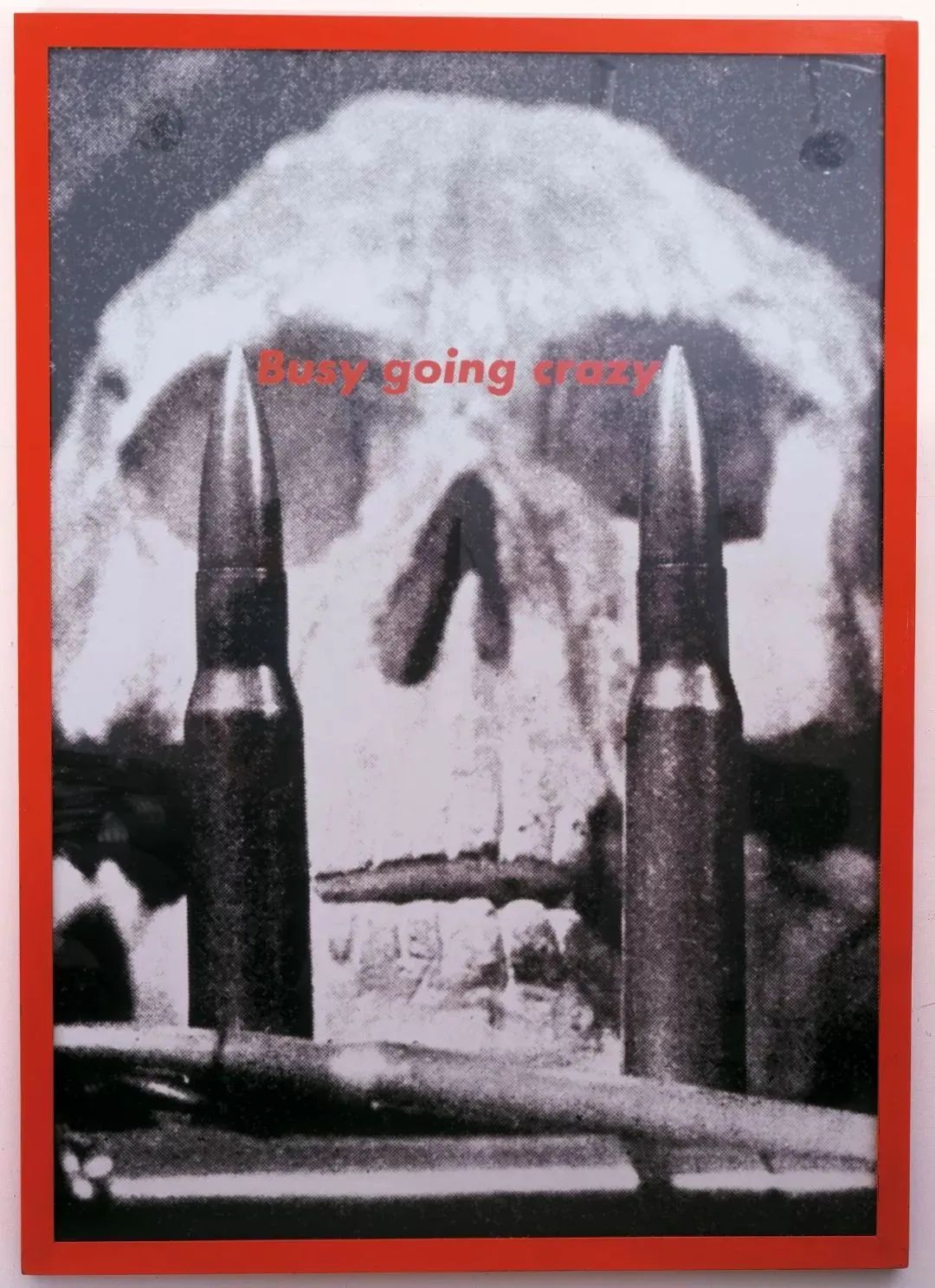

BUSY GOING CRAZY, THE SYLVIO PERLSTEIN COLLECTION 展览现场,La maison rouge基金会,2007

珀尔斯坦对霓虹灯艺术的兴趣也远超常人。当许多藏家对此类媒介尚持观望态度时,他已在七十年代果断收藏了布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)的霓虹装置《原始战争》(Raw War)。值得一提的是,他是布鲁斯·瑙曼作品最早、最重要的收藏家之一。

布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman),《原始战争》(Raw War),1970,巴尔的摩艺术博物馆(The Baltimore Museum of Art)藏,李欧·卡斯特里(Leo Castelli)捐赠。图片来源:© Bruce Nauman/Artists Rights Society (ARS), New York

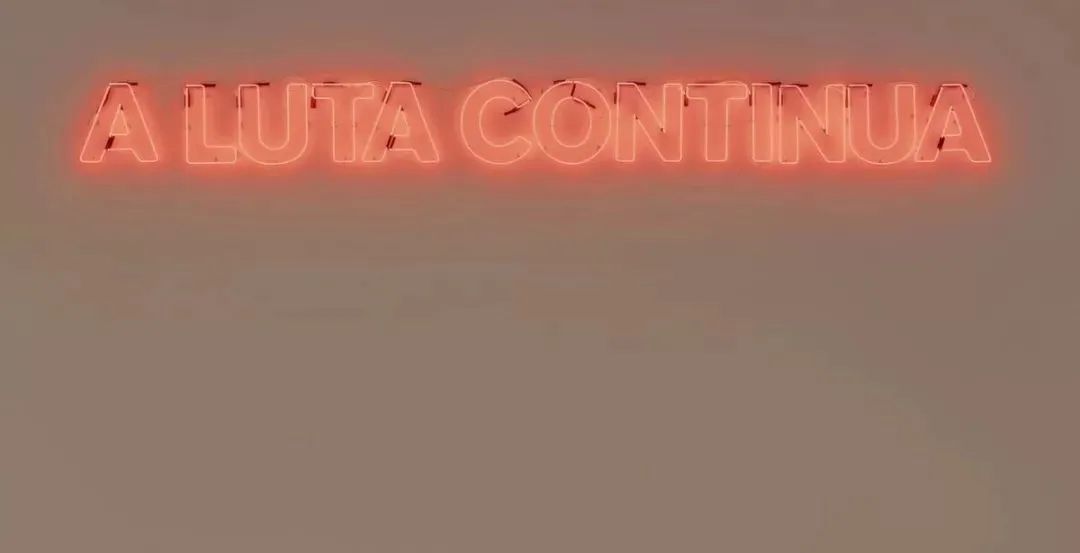

托马斯·穆尔凯尔(Thomas Mulcaire),《奋斗不息》[The Struggle Continues (A Luta Continua)],2003,霓虹,40 × 450 cm

2

老派的坚持:艺术不是投资,是生活与友谊

“这所房子是阿里巴巴洞穴的当代版本。”文化评论家亚瑟·卢博(Arthur Lubow)如此形容珀尔斯坦的家。与许多将藏品束之高阁的收藏家不同,珀尔斯坦将艺术融入生活。在他巴黎住宅的椭圆形客厅里,黑白摄影作品挂满了整面墙壁。

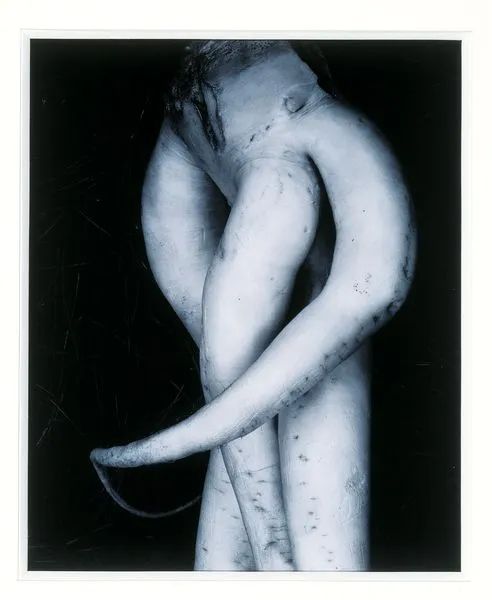

Edward Weston, White Radish, 1933

© 1981 Arizona Board of Regents

珀尔斯坦是一个彻头彻尾的“老派”买家,从不为“投资”而购买,并对当下艺术市场中金钱至上的风气感到失望。曾经有机构提议为他办展,但在最后一刻,珀尔斯坦收到了一份作品价格清单,他立刻拒绝并取消了整个展览,因为他的原则是“什么都不卖!”。

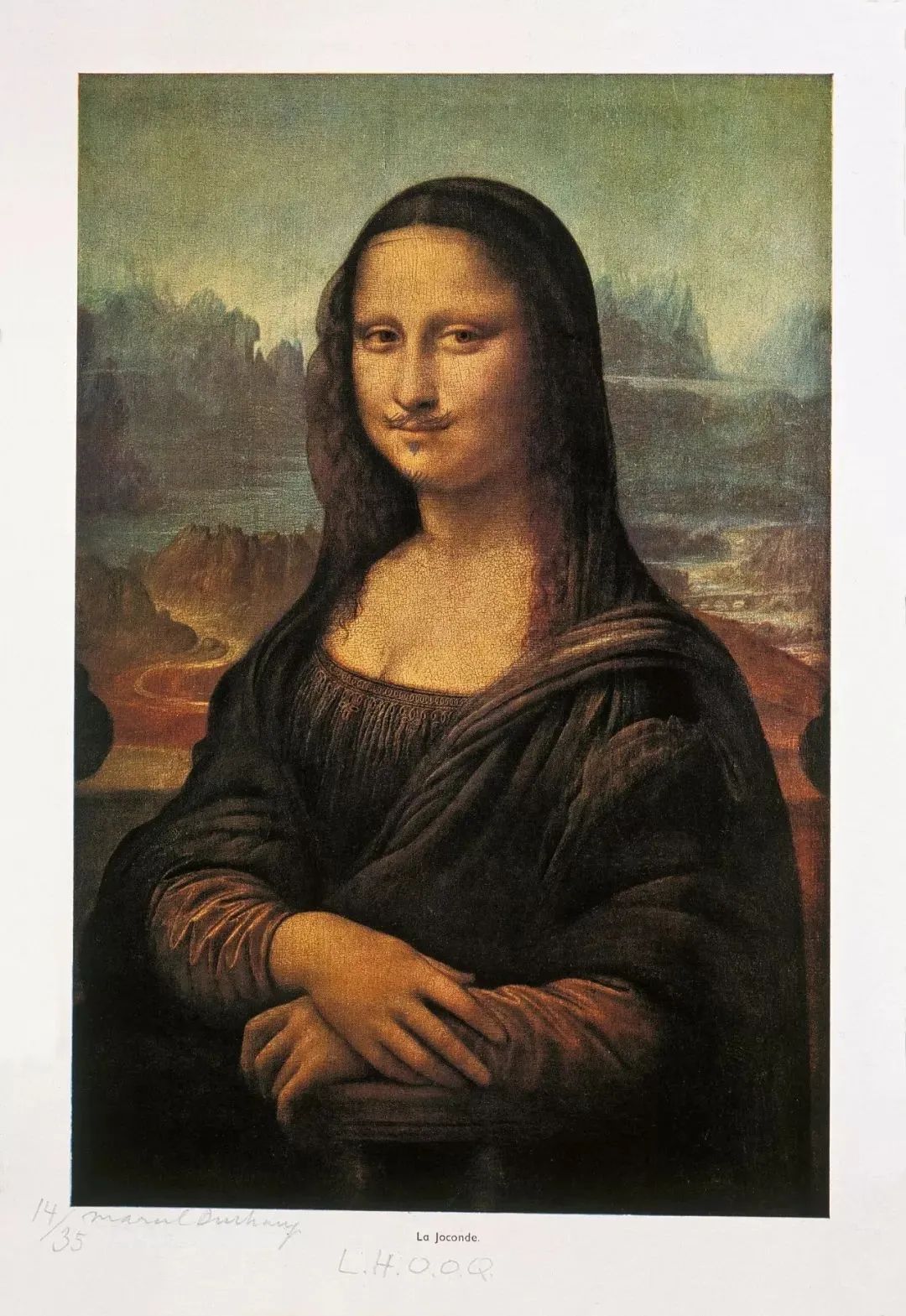

马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp),《L.H.O.O.Q》,1919年至1964年,改造过的现成品彩色石印铭文铅笔画,30 × 21cm

芭芭拉·克鲁格 (Barbara Kruger), 《无题》(Untitled) , 1989 © 芭芭拉·克鲁格。图片提供:玛丽·布恩画廊(Mary Boone Gallery),纽约

珀尔斯坦的收藏不是追逐市场的财务投资,而是一部由个人热情、好奇心和与艺术家深厚友谊写就的艺术史。他很早就收藏了罗伯特·莫里斯(Robert Morris)的巨大毛毡作品以及唐纳德·贾德(Donald Judd)的金属模块作品,尽管那时很多艺术家并不出名,他们的作品也并不被广泛认可。珀尔斯坦从不讳言自己当时对艺术流派的“一无所知”,他购买的初衷简单而纯粹——“我只是喜欢它们,仅此而已。” 他从不看艺术家的名头,而是凭着直觉,在那些犄角旮旯的小画廊或是艺术家的工作室里,发现那些能激起他好奇心的作品。

唐纳德·贾德,《无题》(Untitled),1964年,铜 蓝漆 镀锌铁, 15.2 × 68.6 × 61 cm

最典型的例子是他对艺术家曼·雷(Man Ray)作品的喜爱和持续收藏。

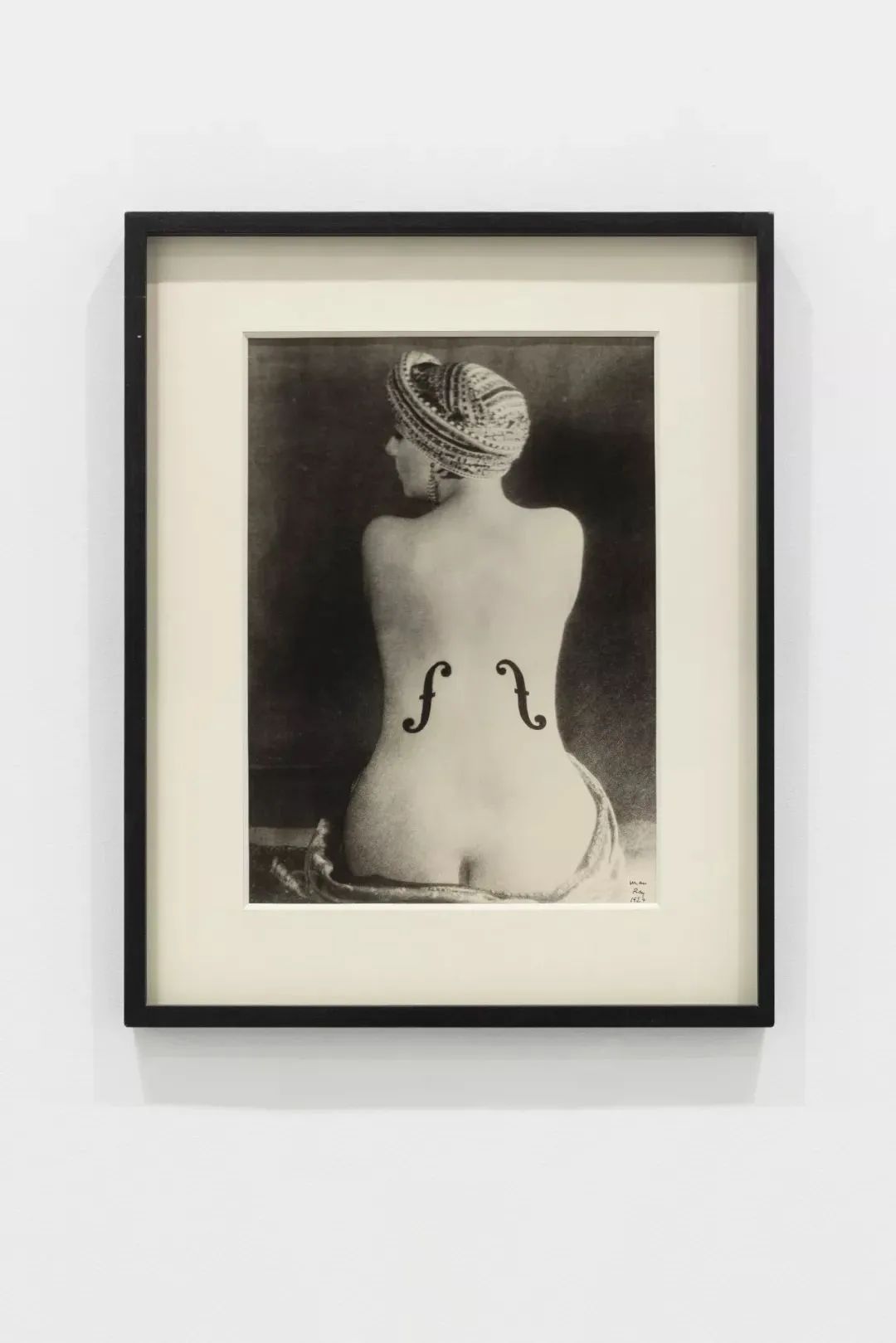

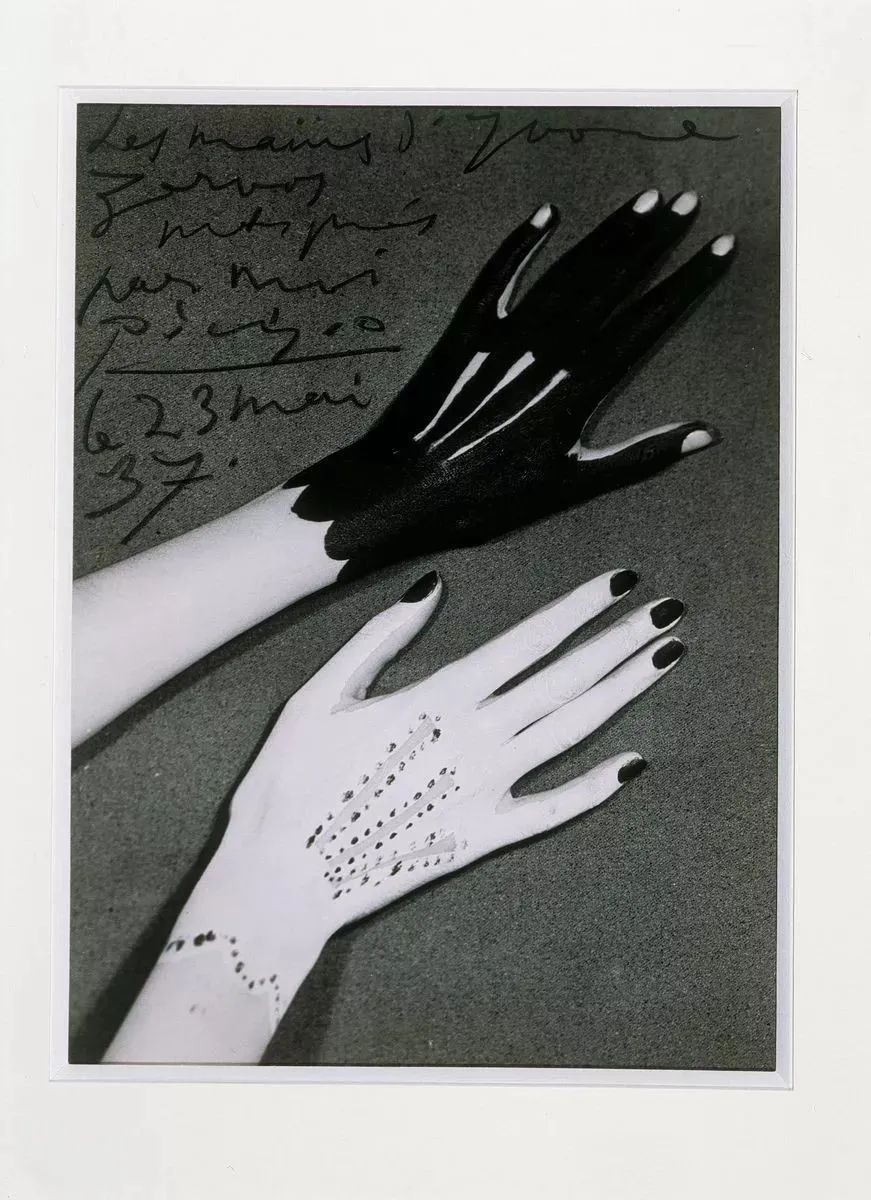

1969年,珀尔斯坦在法国南部旺斯的一家画廊首次见到了刚从美国搬到巴黎居住的曼·雷,当时那里正在展出曼·雷的素描、水粉和水彩画,珀尔斯坦当即购买了数件作品。他们的友谊一直持续到1976年曼·雷去世。珀尔斯坦收藏了许多曼·雷的经典作品,例如《安格尔的小提琴》(Ingres’ Violin,1924年) 、《祈祷者》(The Prayer,1926年)以及创作于1937年的《巴勃罗·毕加索笔下的伊冯·塞沃斯的手》(Hands of Yvonne Zervos Painted by Pablo Picasso)等等。

曼·雷(Man Ray),《安格尔的小提琴》(Ingres' Violin),1924,银盐照片,39 × 28 cm

对曼·雷作品的一见倾心开启了珀尔斯坦收藏超现实主义作品的大门。同时,他对达达主义也持有深厚的兴趣。这也许是源于他与同时代艺术家都经历过战争,都目睹过现实的残酷之后所激起的共情,让他对这些由战争引发或推动的艺术流派有着更深的精神连接。

曼·雷(Man Ray),《巴勃罗·毕加索笔下伊冯·塞沃斯的手》(Hands of Yvonne Zervos painted by Pablo Picasso),1937,银盐照片,22.3 × 16.5 cm

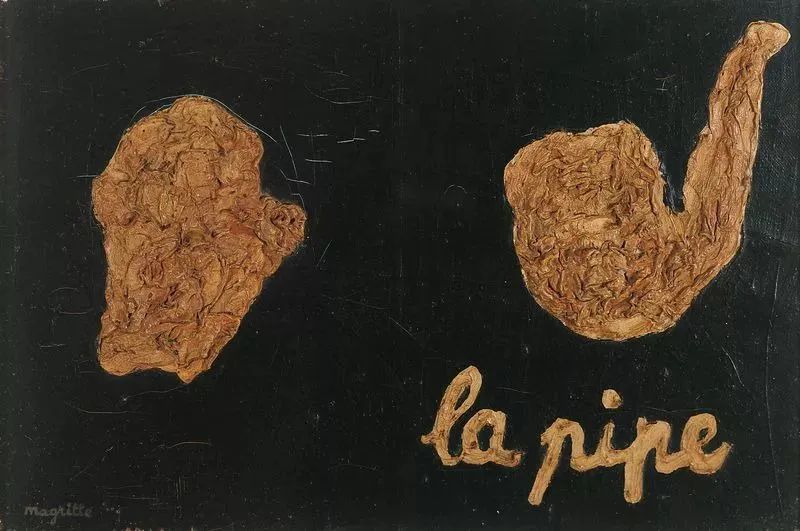

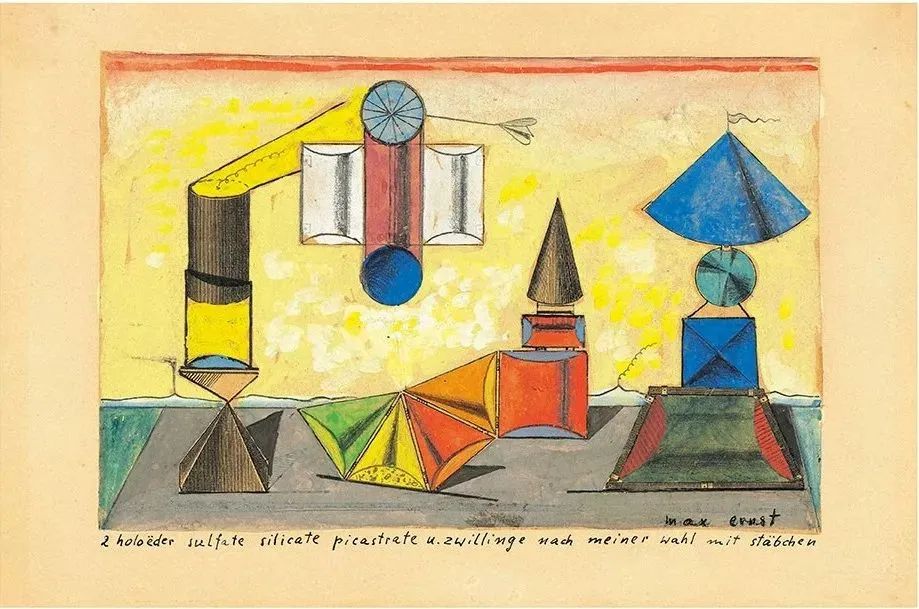

在珀尔斯坦的收藏世界中,马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)、勒内·马格利特(René Magritte)、麦克斯·恩斯特(Max Ernst)等达达、超现实主义艺术大师的杰作,充分展现了其收藏的深度。

勒内·马格里特(René Magritte),《生物形态与词语》(Biomorphs with words),1928,油彩 画布,27 × 41 cm

麦克斯·恩斯特(Max Ernst),《我选择用筷子后的两个全对称硫酸盐,矽酸盐和双胞胎》(Two Holohedra Sulfates, Silicates, Picastrates and twins after my choice with chopsticks),1920,水粉 墨水 铅笔 印刷于拼贴画,28 × 14 cm

珀尔斯坦艺术收藏的独特之处还在于,他没有停留在欧洲现代主义,而是将目光投向了二战后的美国,建立了欧洲前卫艺术与美国极简主义、观念艺术之间的对话。

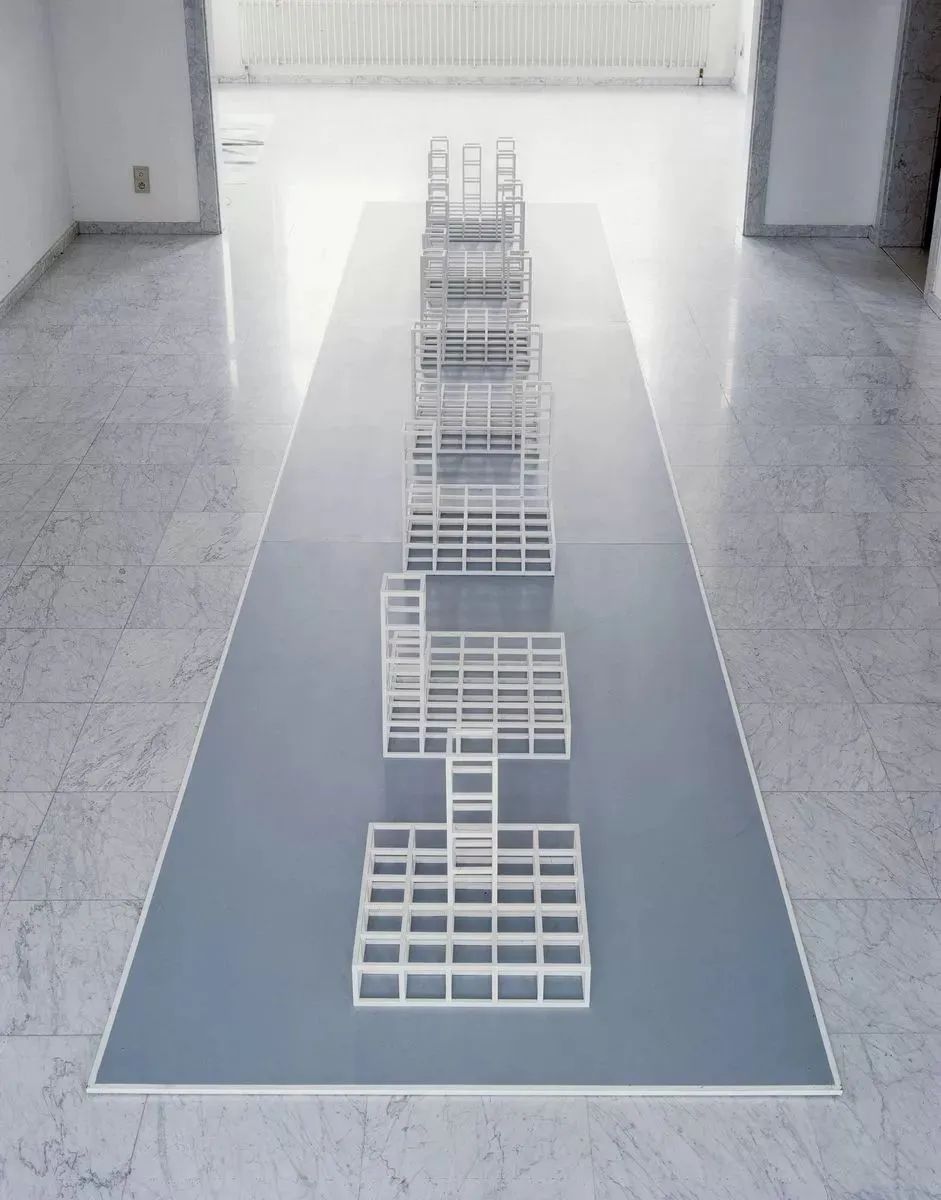

极简主义代表艺术家索尔·勒维特(Sol LeWitt)、唐纳德·贾德(Donald Judd)、卡尔·安德烈(Carl Andre)等,均在他的收藏序列中。

卡尔·安德烈(Carl Andre),《铜钢平面》(Copper-Steel Plain),1969,铜钢,183.6 × 183.6 × 1 cm

索尔·勒维特(Sol LeWitt),《7个塔结构》(7 Tower Structure),1972,7个树脂玻璃模块 木头 涂料,46.4 × 46.4 × 46.4 cm © 纽约ARS

同时,理查德·朗(Richard Long)、罗伯特·史密森(Robert Smithson)等大地艺术家的作品也在其收藏之列。

作为一位热爱分享的收藏家,珀尔斯坦从不将藏品束之高阁,而是常年慷慨地将作品出借给世界各地的顶级博物馆和艺术机构进行展览。这让公众得以欣赏到许多难得一见的艺术杰作。

黛安·阿伯斯(Diane Arbus),《马戏团里的胖女人与她的狗「麻烦」,马里兰州,1964年》 (Circus Fat Lady with her dog, Troubles, Md. 1964),1964,银盐照片,51 × 41 cm

比如2021年他在特拉维夫艺术博物馆(TAMA)的收藏展,展览标题极具暗示性:“嘿!你知道吗,艺术是不存在的……”(“Hey! Did you know that Art does not exist…”),但也非常符合珀尔斯坦对“嘲讽”与“智慧”的偏爱。

再比如2019年5月23日至7月27日,在香港豪瑟沃斯画廊的两层空间,展出了珀尔斯坦“积累”多年的112位艺术家的190件艺术品,这也是他的藏品首次在亚洲公开展出。

西尔维奥·珀尔斯坦(Sylvio Perlstein)的收藏展「奋斗不息」(A Luta Continua)展览现场,豪瑟沃斯香港,2019

如果将珀尔斯坦的收藏作为一个整体来看,这份实践本身就是一种艺术贡献。通过将达达主义、超现实主义的颠覆精神与极简主义、观念艺术的理性探索并置,他的收藏揭示了20世纪艺术发展的内在逻辑和传承关系,也为艺术史研究提供了珍贵的实物范例。