继阿那亚艺术中心首个分馆——阿那亚艺术中心北岸馆成立一年后,位于中旅·阿那亚·九龙湖的阿那亚艺术中心广州馆将于今年9月28日正式启幕,成为其首个城市分馆,也让阿那亚艺术中心在南北两地的馆群格局得以成型。

阿那亚艺术中心广州馆由中国建筑师董功主持设计,坐落于中旅·阿那亚·九龙湖社区河岸畔,建筑面积6166.74平方米,是直向建筑继孤独图书馆、阿那亚礼堂、北岸礼堂、y餐厅和眼石汤泉后,与阿那亚联合呈现的又一力作,也将是未来在地社区中艺术展览和文化活动的集合地。

关于建筑

阿那亚艺术中心广州馆的建筑通过街巷、花园、广场与风雨连廊等多种空间类型,将五个特征各异的展厅串联于两列原生的老榕树周围。这一聚落式布局,是对岭南地区气候和自然要素的具体回应,也是对美术馆空间类型的诗意重构与探索。

场地中由榕树构成的林荫大道,以及秋枫与南洋楹掩映下起伏的微地形景观,是建筑设计回应的核心要素。25棵大榕树形成了一条50米长、贯穿场地的绿色天蓬。

位于榕树大道一端的“戏台”作为户外展厅,与另一端的主展厅及“艺堂”遥相呼应,延续了场地原有的自然空间序列。其余三个独立展厅嵌入榕树大道与相邻建筑之间,通过新的地面层与老树和微地形相互嵌套,辅以挑檐、连廊和台地引导参观流线,营造出一个静谧而层次丰富的花园式艺术空间。

关于建筑设计事务所

直向建筑事务所于2008年在北京成立。在十七年的设计实践过程中,面对复杂多元的设计线索,“场地”,“光”和 “建造”是他们持续的关注点。

他们认为没有一个建筑是可以脱离“场地”而存在的,它是一种媒介,一种连接和呈现的媒介。而光对于建筑,既是一种视觉意义上的“观看”,又是一种身体意义上的“沉浸”。建筑最终是一门“建造”的艺术,他们坚持“和工人在一起”的策略,以获得更多的机会实时汲取来自当地和现场工人的建造智慧,并不断修正在设计图纸阶段的局限和偏差。

新馆启幕首展

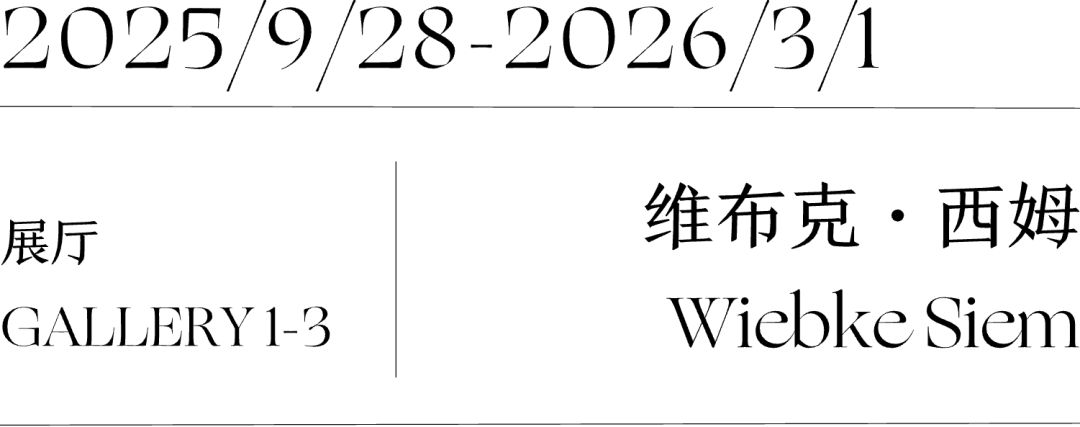

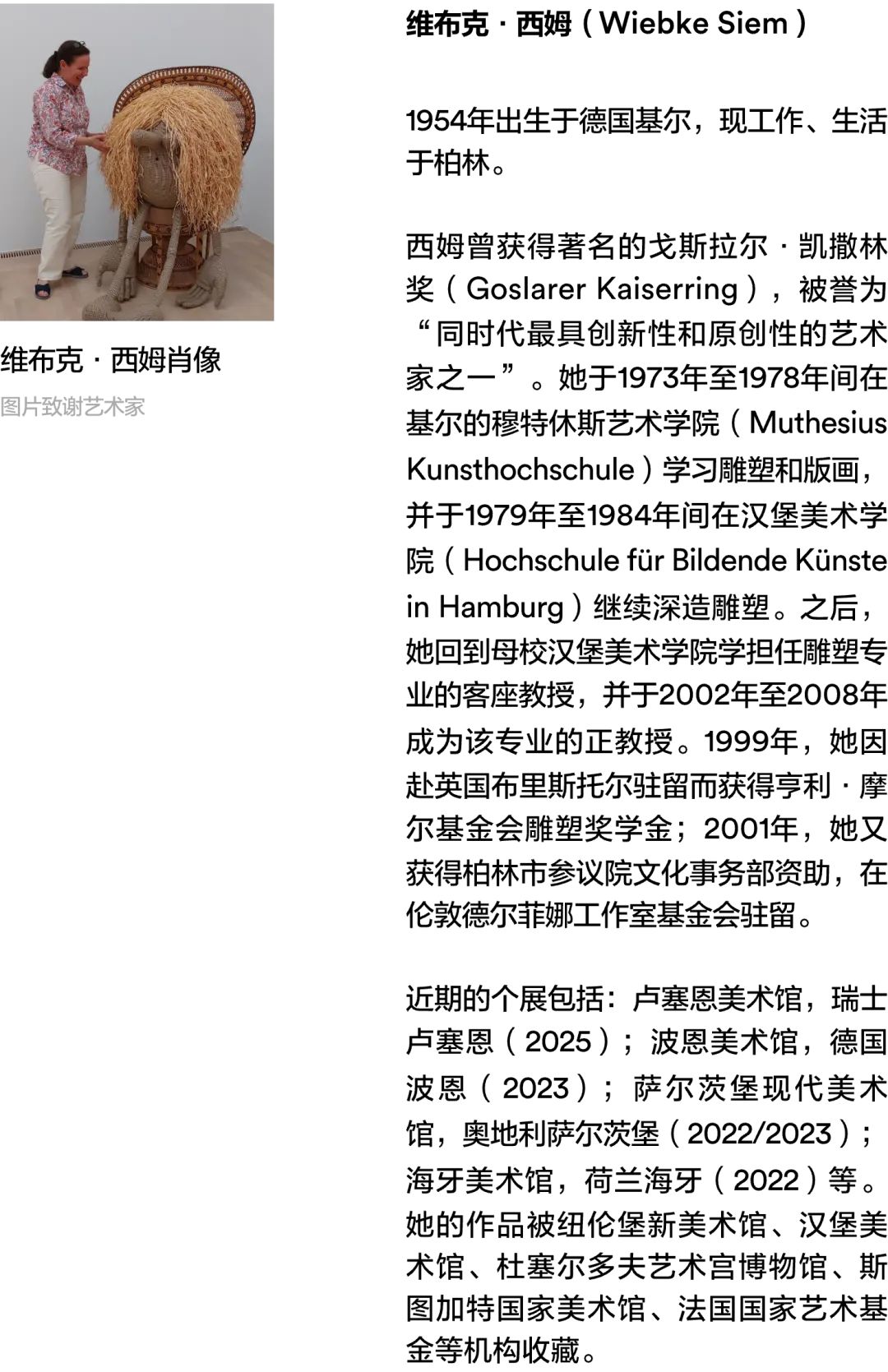

德国当代最重要的艺术家之一维布克·西姆(Wiebke Siem)在中国的首场个展,将与阿那亚艺术中心广州馆同时启幕。西姆曾于2014获得**德国国家级奖项——凯撒林奖(Goslarer Kaiserring)**,该奖历届获奖者包括约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、辛迪·舍曼(Cindy Sherman)、奥拉维尔·埃利亚松 (Ólafur Elíasson)、芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)等。

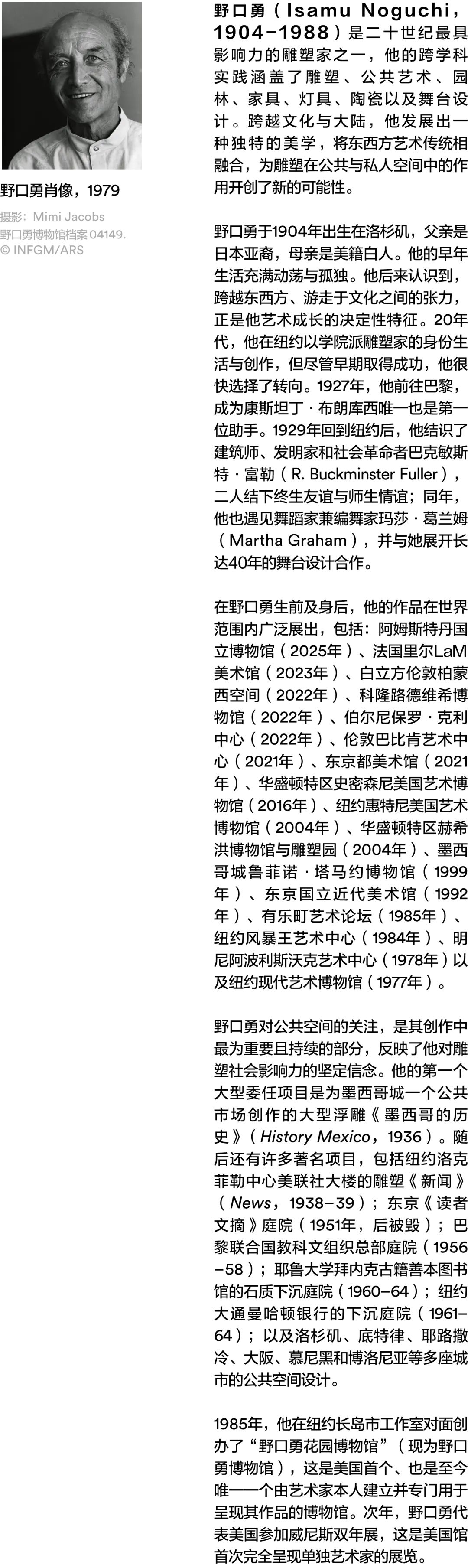

同期,日裔美籍著名艺术家野口勇(Isamu Noguchi)的雕塑作品将在美术馆的“戏台”空间展出。

德国艺术家维布克·西姆(Wiebke Siem)在阿那亚艺术中心广州馆的个展将汇集其近百件作品,涵盖雕塑、装置和纸本等多重媒介,横跨艺术家数十年创作生涯的多个重要阶段。

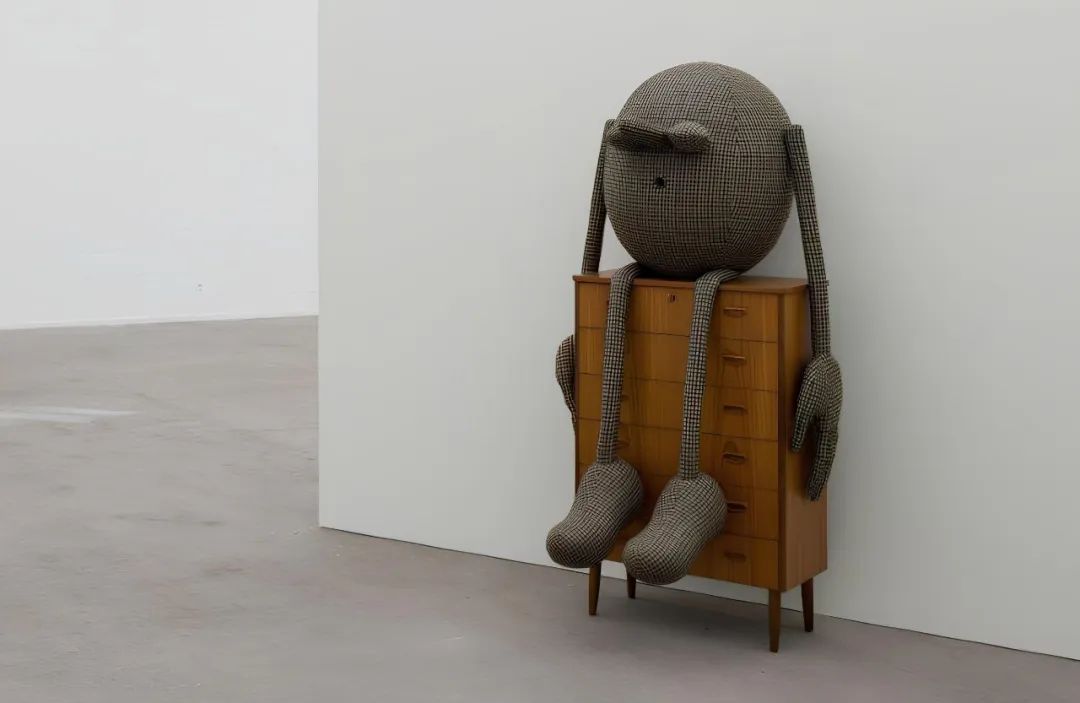

维布克·西姆以雕塑为核心媒介,将日常物品从原有语境中抽离,并扭转其形态与意义。自上世纪80年代起,她以时尚为切口,将服饰转化为不可穿着的雕塑:手工缝制的连衣裙、外套与帽子在无人穿着的悬挂状态下,成为文化建构的性别外衣。她重构十八至十九世纪德国乡村传统中的家具,精细还原其结构与细节,却刻意消解使用功能,使这些物件脱离现实而成为凝固的文化遗物,沉淀着关于近代德国国家叙事的集体记忆。

西姆的关注不止于物本身,而是指向物与人的共构关系。在她精心设计的家庭场景中,生活被悄然拆解并重组,“物”与“身体”彼此渗透:家具长出四肢,厨房器物与家庭空间静止如舞台布景,暗示着被排演的规则。其中的“人物”沉默、失衡、错位却又栩栩如生,唤起观众对熟悉环境的警觉与疏离,日常生活随之转化为显现权力结构的场域。艺术家以此强调身体是被文化制度塑形的工具,揭示了日常劳动与性别分工在社会秩序中长期被塑造与维系的现实。

此次展览由阿那亚艺术中心馆长张震中策划,与助理策展人高良娇和展览统筹赵达共同组织。

坐落在林荫道尽头的“戏台”作为一个半开放的户外展厅,链接起美术馆内外的建筑空间,吸引着花园内外观者的目光,此处将持续呈现不同的公共艺术作品。

新馆揭幕之际,首次展出的是日裔美籍著名艺术家野口勇的雕塑作品《贾科梅蒂的影子》(1982-83)。

作为二十世纪最具影响力的艺术家之一,野口勇晚年将日本传统纸艺的形式与工业金属的制造工艺相结合,创作出一系列镀锌钢雕塑,此次展出的作品便是其中之一。这件雕塑以抽象回应了瑞士艺术家贾科梅蒂雕塑中标志性的纤长人体造型,在自然与人造、轻与重、柔与刚的张力中,展现了野口勇跨越东西方的独特艺术视野。

期待在广州与你相见。