郭晓静个展“一重山水一重屏”于2025年9月2日在上海chiK11美术馆开幕,展览由策展人邓婷策划,呈现艺术家近年来以“山水”与“屏”为核心意象展开的多媒介创作。在传统与技术、观看与遮蔽之间,作品构建出一个游走于现实与虚拟的“新山水”世界。

在古代语境中,山水画作为一种寄托精神理想的图像形式,往往源于“画心所想”,强调内在意境的建构;而当代社会节奏急促、信息碎片化,个体愈发需要通过山水意象寻求精神上的宁静与回返。

一重山水一重屏——策展人邓婷

山水为什么是东方永恒的命题?在东方文化绵延千年的脉络中,山水从来不仅是风景的摹写,更是一种哲学感知和审美秩序,也是一种心灵原乡的建构。正因其在“形”与“意”、“实”与“虚”之间,容纳了人与自然之间最为细腻而复杂的情感联结。

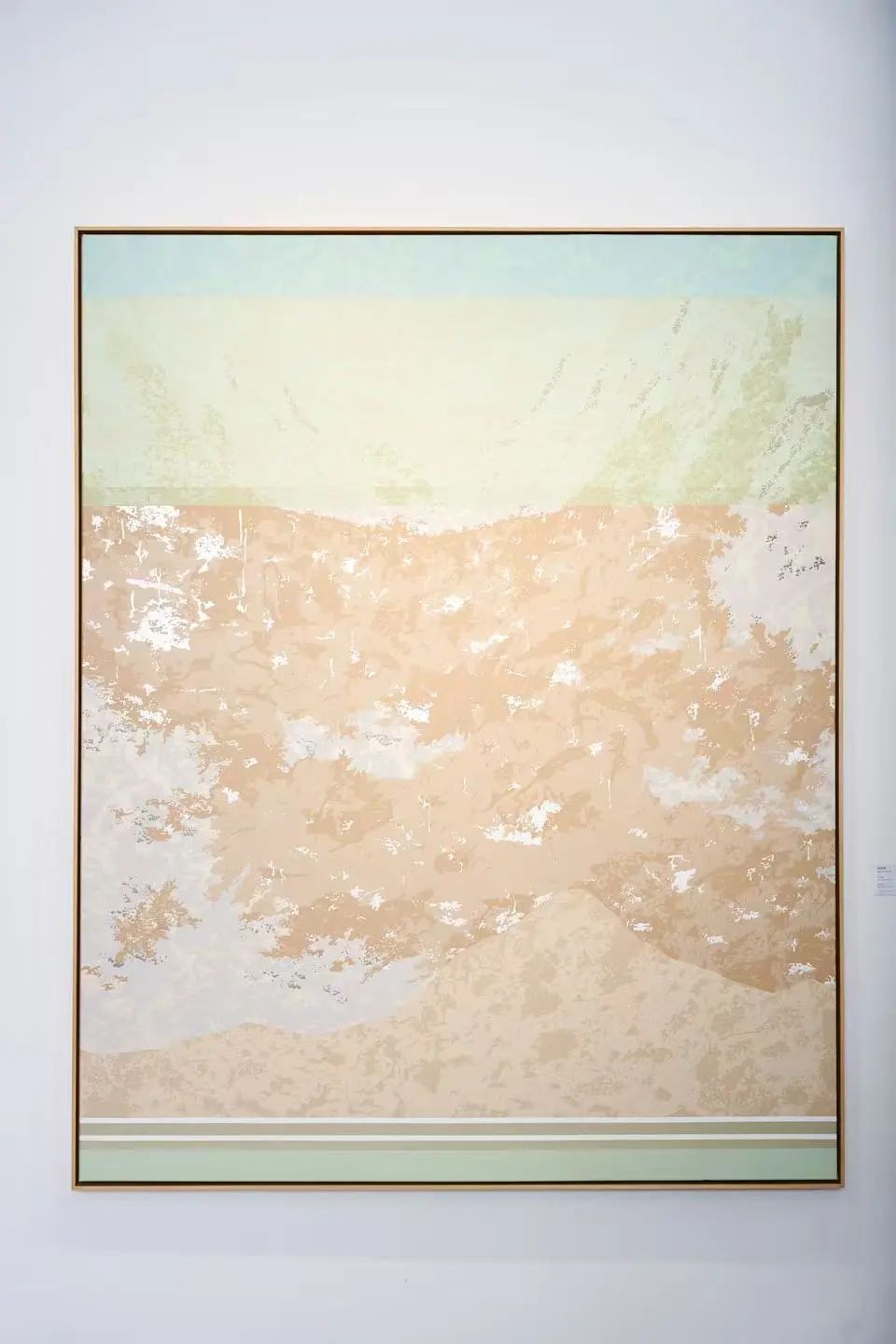

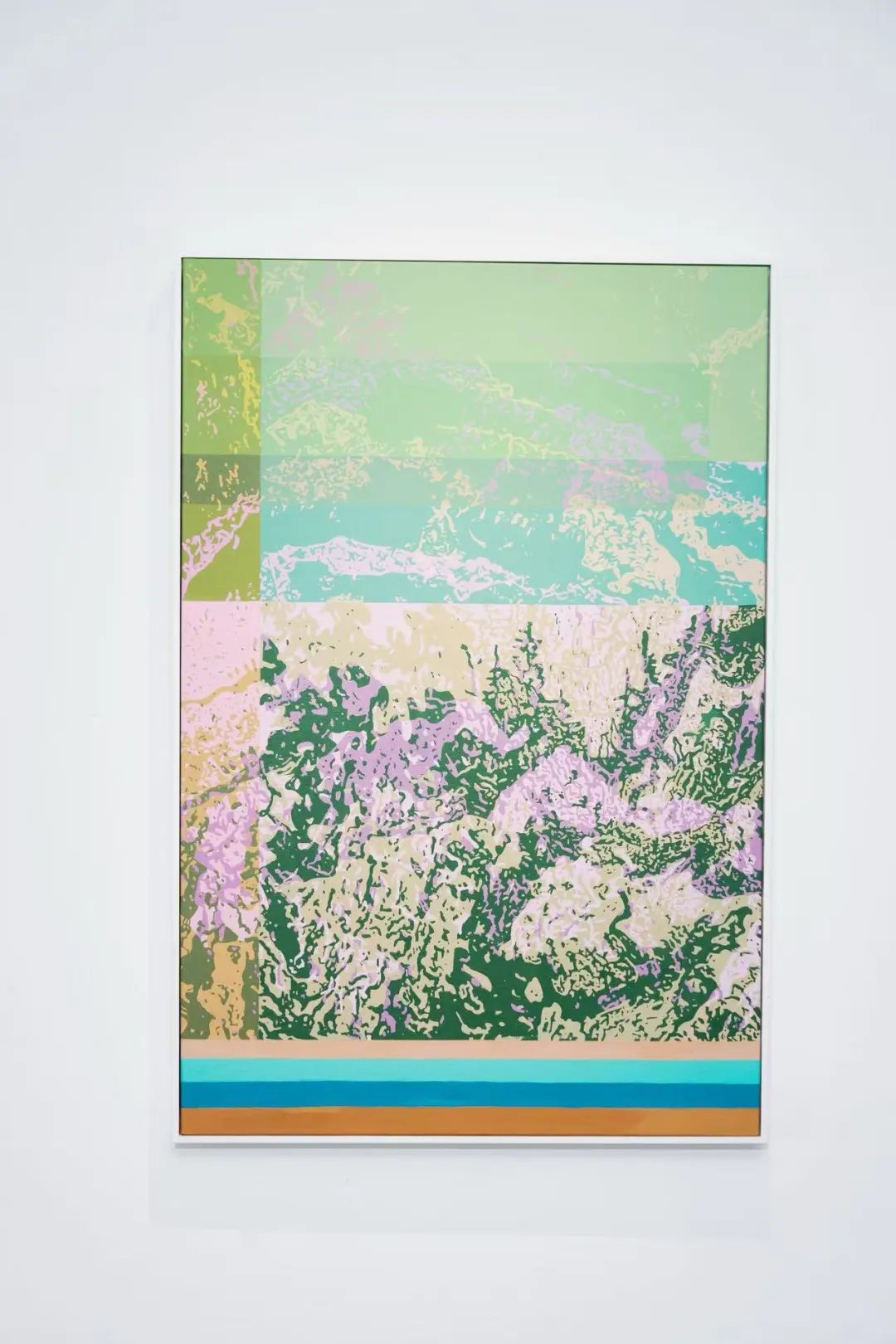

郭晓静《MEMORY1》

200x160cm 布面丙烯 2023

在郭晓静的个展“一重山水一重屏”中,我们所面对的,已不再是笔墨纸砚下的传统山水,而是一种变幻于物理与虚拟之间、既可触亦可感的“新山水”。艺术家自幼浸润于中国水墨的文脉之中,后接受了西方绘画体系的系统训练。波普艺术中的张扬视觉与日常图像为她开启了色彩的另一种可能——使她的色彩语言由内敛转向外放,绚烂而不失克制。

郭晓静 作品局部

这种新的尝试打破了“高雅艺术”与“日常图像”之间的壁垒,是一种在全球语境中对东方视觉经验的再感知。山水不再只是自然的描绘对象,更成为图像构筑的母体。不仅回应着西方现代主义以来关于图像本体、平面构成、观看机制的持续探索——从塞尚的形式构建到到大卫·霍克尼的数字风景,同时,郭晓静作为女性艺术家,其创作中也渗透出独特的温度与感知层次。她所建构的“新山水”世界,既有强烈的视觉冲击,又不乏柔性的心理细节——那是属于身体、记忆、语言与沉默的交错之地。

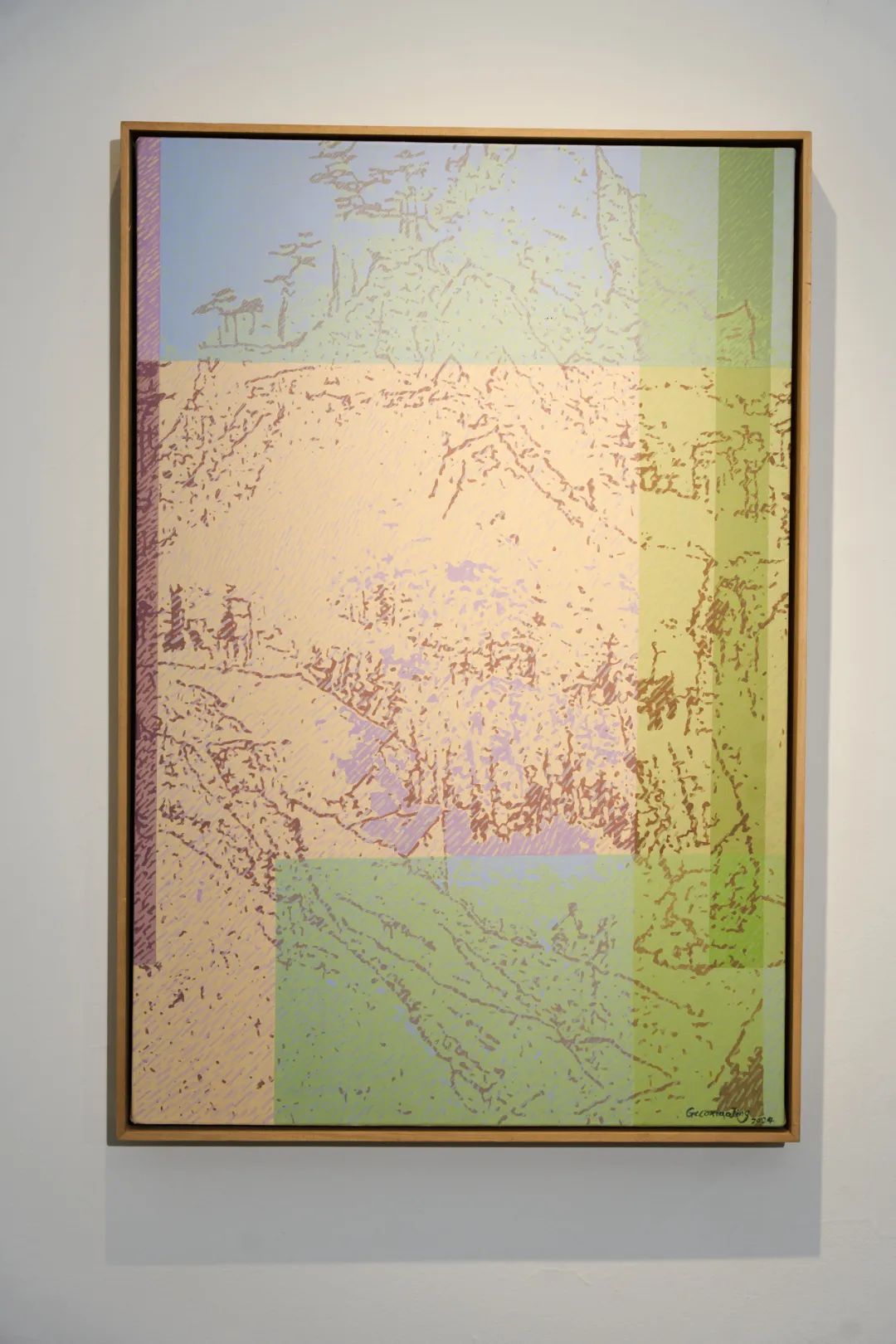

郭晓静《山韵2》

60x90cm 布面丙烯 2023

在她的作品中,屏风不再只是隔断空间的器物,而被召唤为一种象征——它既是古人“重重山水、层层屏障”的视觉语法,也是巫鸿笔下“图像—观看—再图像”之间的流转。正如巫鸿在《重屏:中国绘画中的观看与展示》中指出,屏风在中国古代绘画中不仅是观看图像的媒介,更是组织视线、建构意义的结构。郭晓静将古老的“屏风”转化为今日语境下多重图像与空间隐喻:传统的屏风与电子的屏幕,在这里如同两个时代的山水镜像,相互照映、彼此生成。每一重山水之后,皆有一重“屏”之界面,它可能是古人的漆木屏风,也可能是今天的电子屏幕,亦或是某种不可见的意识边界。观众的移动本身,即是一场“卧游”与“穿屏”的行为隐喻。

郭晓静《山·色》

150x120cm 布面丙烯 2025

展览空间仿若一卷现代文人手卷徐徐展开,观者步入其间,如古人“卧游”。如果说古人绘山,是在表达一种“可居、可游、可观”的理想,那么郭晓静的“屏中山水”,则是对当代人如何“观看、穿越与生成现实”的一次回应。山水不再只是东方的绘画母题,更成为一个跨媒介的空间装置,以及一次对“人—自然—科技”关系的探问。在这个艺术家构筑的“无有乡”中,既承载着东方文化对“天人合一”的永恒追问,也映射出赛博空间中主体与景观、现实与想象之间不断变幻的关系。

媒个的重屏——学术主持冀枞

表象变体,算法为序。

技术诗学,灯影交织。

重屏互映,不可直陈。

以古以今,山水不息。

纵览郭晓静的视觉表达,不难发觉扁平类、似版画的绘制是她遵循的架上创作方式,而使物象明暗有别、持续更替的光影与斑斓色彩结合的状貌又为贯穿其视觉表达始终的特性。但这显然是郭晓静最开始所遵循的视觉表达范式,而在后续接连的创作实践中,她已逐渐从架上创作的平面性中走出,使其自身表达超越画框边界,转而进入到了立体的、三维或多维的现实空间中。许是源于不同时期郭晓静的求学和创作经历,或是源于其生活感触的多变性,以及自身感知的敏锐性,她总是在不断尝试多类媒介的过程中,为自身所选择的原初山水图式构建新的、当代的生命语义。

郭晓静个展“一重山水一重屏”

上海chi K11美术馆,2025

梳理郭晓静的基于古今视觉图式的表达,大体分为三个方面:其一为对消费社会或大众文化个性探究的差异化呈现,主要体现在她对消费现成物和大众文化特性探究形成的都市波普模式,比如早期的《小熊Pink》和《你好,大鱼缸》。《小熊Pink》中的都市人和玩偶熊似乎言语着当下快节奏生活中的人类个体和情感抚慰,不同的生产模式背后,潜藏的是孤独都市中,个体对情绪价值的需求,或是对精神独立的向往。“情感”是人所固有的,亦是物所固有的,《你好,大鱼缸》里的蓝色忧郁和水生生物的自由形成鲜明的对比,像是寻求不同生命体的隐秘共性,亦像对本能的追求。

郭晓静《藏匿于东方花园的敬意》

40x700cm(尺寸可变)

灯箱装置 2024

郭晓静《观山抹色6》

90x240cm 布面丙烯 2025

其二是对尺幅方寸间,山水自然的体悟与生发,比如《富春山居图变奏1》(2023)。能发觉在郭晓静在对于传统文化图式的“变奏”中,对于艺术与人文的内在关系、对于传统文化新生命的延续,以及对艺术界限的突破性尝试从未停止。郭晓静使不同文化元素的生产模式在其构建的尺幅间互融对话,这不仅是她独特的以场域构建情感标尺的能力,亦是她在山水叙事中的“内化”与“柔化”倾向。

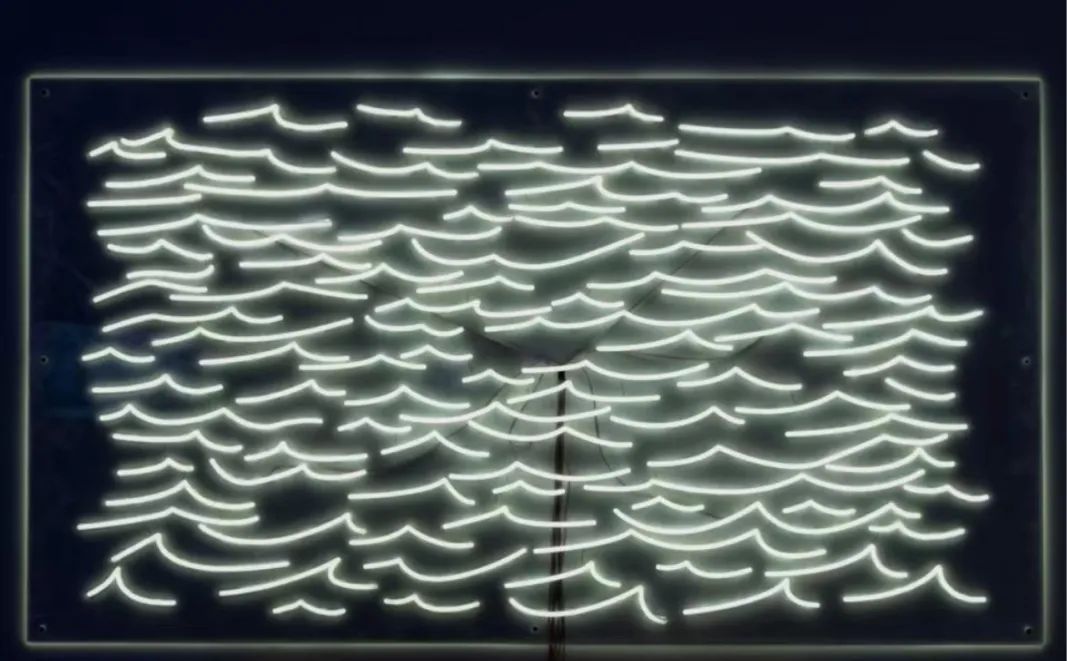

郭晓静《漾》

100x180cm(尺寸可变)

LED灯带装置 2025

郭晓静《山》120x120cm

LED灯带装置 2025

其三,则是以郭晓静的新作《山水·观》和LED灯带所呈现的创作为例。《山水·观》是一件直径为1米,高2米,以走马灯形态呈现的,可自转的装置。其灵感来源于古代元宵节和中秋节受大众欢迎的、在民间流传的灯彩,灯上则是她的绘画和AI生成的山水相互结合的图式。此时,自转的走马灯寓意流逝的时间和世界的变迁,而这种以民间文化寓意的“流逝”,又呼应了郭晓静一直以来对时间和空间的思考,不仅有时间的更迭,亦有对文化的常情;不仅是光影中的再造,亦有对于技术时代塑造文化图式的反思和吸取,如她所言:“时间匆匆而过,但‘天人合一’山水精神永恒”......而郭晓静的LED灯带绘画是她以手绘板白描后,再通过LED灯带将其转化为光影创作,比如她以南宋马远的《水图》为灵感的视觉表达。马远的《水图》波浪如鳞,不激不怒,如其“洞庭风细”,层波叠浪,以柔性笔法绘不可抵挡之势,仿若蛟龙将现。而在郭晓静的灯带处理下,为传统平面的山水视觉赋予了当代立体和技术加持的特性,使二维平面转型为立体的发光屏。LED的闪烁与圆润的边缘线条,既以当代技术转译了宋画的留白和气韵,又在对边缘的弱化和视觉的强化中,点亮了静态意境中的动态灵魂,搭建了跨越时空的视觉对话。

郭晓静《无有乡1》120x100cm

LED灯带、亚克力2025

因此,在郭晓静不同时期的视觉表达背后,既是具备明显媒介与视觉差异感的发散性创作尝试,还是她对抽象语言策略的探讨、对传统绘画精神跨越时间距离的真切体悟与创新性再造。无论是都市波普、山水人文,还是技术立体,皆非郭晓静对于现实的复刻再现,更多的是对技术的反思(如AI创作)、对图式的相融、对艺术精神的感悟,以及对自我内心追求的可视化呈现。在一幅幅人机(机械或AI技术)共创的山水意境中,体现了她对于艺术的态度和思考:即AI不是对艺术的取代,艺术也并非落后于技术,二者是互补与激发,既相互延展对方媒介所呈现视觉的可能性,又在互动的交融中,探索不同媒介策略下东方山水精神的灵魂框架。在闪烁的灯带、旋转的走马灯、静态的图式的对话中,搭建“屏”的双重含义:既是传统的屏风与画屏,也是当代的屏幕与光屏。而郭晓静则在不同“屏”的语义场中,塑造可游可居的景观,搭建传统与当代的对话。

一灯一景,山水有灵。

借影呈景,媒介重屏。

见境如梦,经验常新。

ARTnews:你曾说“山水是心灵原乡”,你最早意识到这一点是在什么时候?

郭晓静:关于“山水是心灵原乡”的体悟,并非某一刻的骤然觉醒,而是随着生命经历逐渐清晰的漫长过程。若一定要追溯源头,或许是童年时跟着父亲游历时候所留记忆。后来读到古诗里“采菊东篱下,悠然见南山”或是“行到水穷处,坐看云起时”,突然意识到:原来千百年前早有人用文字凝固了与我相同的感受。这种跨越时空的共鸣让我惊觉——山水并非冷漠的客体,而是能与人进行精神对话的生命体。

真正形成明确认知是在二十多岁的一次登山经历中。当我站在山顶望着绵延的青灰色山峦时,突然理解了中国画为什么总爱留白——那些云雾缭绕的空隙,本就是山水留给心灵的呼吸空间。那一刻忽然懂得:我们向往山水,本质上是在寻找一种生命节奏的调和,渴望将现代生活中被切割得支离破碎的自我,重新安放进一个更辽阔、更原始的秩序里。所以这句话并非突然的宣言,而是无数个瞬间叠加后的领悟。它关乎记忆深处和父亲的游历经验,关乎古诗文中流淌的山水精神,也关乎每个现代人内心深处向往的静谧之处。

郭晓静《山韵·5》90x60cm

布面丙烯 2024

ARTnews:工作与生活于武汉与西班牙巴塞罗那,让你能同时从内部和外部观察“东方性”。你认为外部视角最大的优势是什么?它是否曾让你发现一些身处其中时从未察觉的、关于山水文化的盲点?

郭晓静:你提出的这个问题,如同在精神的地图上精准地标记出了两个坐标的张力地带。跨越东西方的生活经验,确实赋予了我一种“双重视野”(double vision)——它既是一种特权,也是一种深刻的自我诘问。外部视角最大的优势,或许在于它能将熟悉的事物“陌生化”,进而揭示出那些深埋于文化肌理中、因过于日常而被忽略的本质。

外部视角的优势:作为“他者”澄明:解构“东方性”的浪漫化想象,在西方语境中,“东方山水”常被简化为一种灵性符号或美学奇观。这种外部凝视原本可能成为一种误解的源头,但我反而借此,反向辨认出中国山水精神中那些无法被简化的部分。例如:西班牙荒原的干燥与中国山水的湿润质感形成剧烈对比,让我更清晰地意识到——中国山水画中的“氤氲”“苍润”,不仅是美学风格,更是一种关乎呼吸、湿度、生命周期的宇宙观。外部视角像一面棱镜,折射出文化基因中那些隐形的密码。

在对比中识别“非通用性”的内核,西方风景画常聚焦于“征服视野”(如全景画、地平线控制),而中国山水追求的是“可游可居”的沉浸感。当我站在普拉多博物馆凝视戈雅的黑色绘画,或在地中海阳光下看光线撕裂云层时,突然理解了中国画为何重视“折高折远”的移动视角——它不是为了再现自然,而是构建一个供心神漫步的时空连续体。这种认知只有在置身另一种视觉传统中才会变得尖锐。我突然意识到:中国传统山水从来不仅是风景,而是一套完整的仪式系统——观画、吟诗、游历、雅集,都是通过山水完成的精神礼仪。这种仪式性在国内因过于熟悉而被视为常态,却在异质文化对照中显露出其非凡性。

郭晓静个展“一重山水一重屏”

上海chi K11美术馆,2025

郭晓静《山·色4》10x20cm

布面丙烯 2025

郭晓静《山·色3》10x20cm

布面丙烯 2025

ARTnews:你作品中经常出现家具、台灯等“非自然元素”,这些对象背后是否有私密性的投射?

郭晓静:这些看似“闯入”山水之间的家具、灯盏、书本等人造物,确实是我有意构建的私密性隐喻。它们如同精神锚点,将宏大的自然景观与个体存在的微小尺度连接起来。

“家园”的符号化延伸——桌椅、台灯等物,本质是人文生活的微型图腾。当它们出现在山水中时,并非对自然的侵入,而是试图在天地间标记一处“可驻留的精神角落”。仿佛在说:山水不仅是遥望的风景,撒入荒野却意外地成为另一种坐标——测量人与自然的情感距离。有时让家具悬浮于云海、书本漂浮于溪流,旨在打破物性的局限。台灯不再仅是照明工具,而是成为山中的“人造月亮”;恰恰是为了揭示:心灵与原乡的关系从来不是物理性的,而是意象的嫁接与重组。

或许可以说,这些物件是我埋设的“精神家具”:它们邀请观者不仅凝视山水,更想象自己如何坐在那片山水之间——于洪荒中安置一盏灯、一本书、一把椅子,便是确认自我存在的最温柔仪式。

郭晓静《溪山行旅图变奏》

150x75cm 布面丙烯 2023

ARTnews:这次展览名为“一重山水一重屏”,你将“屏”作为关键词引入山水构建之中的最初契机是什么?

郭晓静:“一重山水一重屏”这个标题,确实隐含着我近年来对山水与空间、窥看与遮蔽之间关系的持续思考。“屏”这一物象的引入,最初源于我对中国传统居所中“间”这一概念的迷恋——它既是分隔又是连接,既划定边界又暗示通透。而屏风,或许是东方空间哲学中最精妙的物质载体。屏风作为“空间的诗意语法”我的工作室有一扇明代屏风的残片,阳光穿过它的镂雕时会在地面投下类似山影的碎斑。

某天我意识到:屏风本质上是一座微缩的、可移动的山水。它在中国传统生活中不仅承担实用功能,更是一种空间叙事装置——屏风前的对话可能是社交性的,屏风后的阴影却可能藏匿着私密的沉思。这种“一物双观”的特质,与山水精神中“可观”、“可游”、“可居”的层次感形成了奇妙同构。

“屏”的三种维度重构:作为视觉阈限的屏,屏风划分了“可见与不可见”的边界。在我的新作中,山脉常被处理成一道天然屏风:云雾如绢帛缠绕山腰,山脊的曲线成为分割画面的“活屏”。观者需要迂回移动视线,仿佛在现实中绕过屏风窥探其后景象——这种受阻的观看反而激发了更深的沉浸感。

屏在此成为一种视觉哲学:真正重要的,往往是那些需要努力穿透遮蔽才能瞥见的事物。“作为时间图层的屏,传统屏风常绘有山水,形成“画中画”的套叠结构。我尝试将这种递归关系推向极致:画面中可能出现一座真实山峦,其轮廓却与一旁的人造屏风形成镜像;墨色晕染的山水纹样从屏风表面流淌而出,与远方的真实云雾交融。这种处理试图混淆人工与自然的时序——屏风上的山水是过去的山水,也是未来的山水,它提示着:人类始终在通过文化滤镜感知自然。

当代生活中的“屏”的隐喻,今日我们的手机屏幕、建筑玻璃幕墙、数据界面,何尝不是另一种“屏”?它们同样在调节我们与世界的距离。展览中那些悬浮于山水间的透明屏风,采用丙烯层叠制造的视觉裂隙,正是试图讨论:在数字时代,我们是否需要一种新的「屏」来保护内心山水不被完全量化、暴露?“一重山水一重屏”最终想表达的,是一种嵌套的永恒性:我们永远在屏风内外之间徘徊,山水既是屏障又是通道。而每一次试图越过屏风的凝视,都同时照亮了外部风景与内部自我——这或许正是中国人绵延千年的观世之道。

郭晓静《峦》60x90cm

布面丙烯 2024

郭晓静《岳》60x90cm

布面丙烯 2024

ARTnews:从传统的漆木屏风到今天的电子屏幕,你如何处理这两种“屏”的语义与视觉关联?

郭晓静:屏的意从“隔”到“透”的永恒辩证。“屏障”与“连接”的双重性,漆木屏风在物理上分隔空间,却在精神上连接意境(屏面山水引人神游);电子屏幕在数字上连接全球,却在体验上隔绝肉身(众人隔屏相望)。

我常将二者并置:画中一道传统屏风可能显示着像素化的山水纹样,或是一片本应播放风景的电子屏幕却呈现出漆器般的肌理——这种错位旨在揭示:所有“屏”的本质,都是同时扮演着阻隔与通道的矛盾角色。“仪式性”的延续与异化古人面对屏风需整衣肃容,仪式感源于对“不可见”的敬畏;今人滑动屏幕则追求即时满足,仪式感消解于效率至上。

我在《触山》系列中尝试重构这种仪式:画中的手悬停于屏幕前,指尖将触未触的瞬间,仿佛古人面对山水屏风时的静观——延迟触碰,是为了延长凝视的深度。视觉转化:四种交织策略材质的幽灵性叠印,用丙烯模拟电子屏的冷光感,让其与漆木温润的质感在画布上共存。这种处理让“屏”的语义脱离具体器物,升华为一种流动的视觉哲学。电子屏幕的本质是交互(点击、滑动),而我刻意冻结这一过程:画中屏幕常显示加载中的旋转符号、或冻结的故障纹,与之并置的漆木屏风则保持静默的完整。这种对比质疑了“进步”叙事:真正的交互,或许发生在我们停止操作、让界面恢复沉默的时刻……

郭晓静《山·松》150x120cm

布面丙烯 2025

郭晓静个展“一重山水一重屏”

上海chi K11美术馆,2025

艺术家郭晓静

ARTnews:你曾多次引用巫鸿的“图像—观看—再图像”理论,您如何在作品中具体实践这一“再观看”?

郭晓静:终极意图:打破观看的惰性,巫鸿的理论在我这里最终指向一种伦理实践:我们早已被训练成消费图像的专家,却丧失了“观看”的真正能力。我的作品试图通过技术干预,让观看变得困难、缓慢甚至不适——你必须绕过故障像素的干扰才能辨认山脊线;需要用自己的呼吸频率换取云雾的显形;被迫在镜迷宫中与自己凝视的目光相遇。这种受挫的观看体验,正是为了唤醒我们对图像霸权的警惕,进而重新夺回“观看”作为主动思考和感性解放的权利。真正的“再图像”,不是生产新风格,而是培育新感官——它或许正是未来山水得以存活的前提。

展览信息

郭晓静:一重山水一重屏

策展人:邓婷

学术主持:冀枞

展期:2025.9.2-9.30

地点:上海chi·K11美术馆

郭晓静 Guo Xiaojing

中国当代艺术家,1984年出生于河南,现工作与生活于武汉与西班牙巴塞罗那。毕业于四川美术学院油画系,现为西班牙布尔戈斯大学博士研究生,并任高校教师。现为中国美术研究院艺术委员会员、湖北省美术家协会会员、西班牙画家与雕塑协会会员。

郭晓静的作品涵盖绘画、影像、装置等媒介,长期致力于研究东方传统文化在当代艺术与设计、科技语境中的再生与转化。其视觉语言融合了古典山水图式与现代构成观念,体现出对“人–自然–媒介”关系的持续探索。其作品曾展于中国美术馆、广州当代·未来社、武汉K11、西班牙毕尔巴鄂古根海姆美术馆等国内外重要机构。

邓婷 Deng Ting

策展人、艺术家,现工作生活于北京。她先后毕业于美国加州大学欧文分校与英国伦敦皇家艺术学院,并进修于苏富比艺术学院,曾荣获 Lauds & Laurels Award。

邓婷的策展实践关注当代视觉文化与空间叙事之间的张力,擅于将个体经验、媒介语言与地方性语境交织于展览场域中。近年来,她策划了多个具有实验性与在地性的展览项目,包括:”当所有边锋都变柔和“(2025,墨方)、“她的房间系列”(2024-2025,颂艺术中心)、“她挚爱:自我的呈现”(2025,颂艺术中心)、“燕郊双年展:非地点”(2025,燕郊)、“安仁双年展:公馆新生单元”(2021,安仁古镇)等。

冀枞 Ji Cong

独立策展人、撰稿人,清华大学美术学院博士生。

图文来源:ARTnews中文版