瑞士卢加诺文化博物馆中,艺术家陈曦最新个展正在展出。从1986年纸本线描的初露锋芒,到2024年最新综合材料作品中的观念博弈,陈曦绵延近四十载的艺术生命在面前徐徐展开。一部近乎视觉自传的展览,记录着这位女性艺术家与时代的深切对话,更构筑出一个充满隐喻的精神场域。在此,被现代性裹挟并异化的个体,游走于意识与无意识的边缘,进行着一场关于个体意识与尊严的静默守卫,在语言尽头,为意志凿开一隙自由的可能。

艺术家陈曦和策展人吕澎在“陈曦:兔子的故事”展览现场

在她的创作中,我们看不到通常意义上的“女性气质”,取而代之的是一种罕见的近乎沉默的冷峻,一种与现实隔着玻璃幕墙的疏离,却直抵当下人类的生存境遇。从早期新表现主义的奔放笔触,到中期观念性具象的思辨转向,再到近年综合媒介的自觉探索,陈曦并不理会来自外界的标签和定义,以冷静的目光审视外界与自我,甚至对“自我”身份的定位也抱持着戏谑的质疑,唯一不变的,是对内心真实与自由的忠诚守护。恰如萨特所言“人被判决为自由”——但这并非轻盈的随心所欲的自由,而是沉甸甸的责任,是必须不断选择、创造自我的责任。

然而,自由是“令人焦虑”的,因为没有外在必然作为依托,人必须独自面对选择的不确定性,进而独自承担选择带来的所有后果,这是一种“在虚无中塑造自我”的自由,一种“在责任的重量下确认存在”的自由。它不承诺安宁,只追求生命的自主与真诚。陈曦的创作,正是这种存在困境的视觉显影——她从不直白地表现自我或批判现实,而是如暗室中的潜流,在表象之下,抵达生存最幽深的真实。这些特征存在于陈曦90年代初期关于社会群像的创作中,彼时的中国正经历翻天地覆市场化改革;同样的特征出现在“中国记忆”系列,即便使用着全然不同的艺术语言,却有着某种脉络一致的观察视角:眼前的“真实”总是如此虚妄,仿佛下一秒就戛然停留在记忆当中,事实也的确如此。

《中国记忆-非典》,130 × 180,布面油画,2010

创作于21世纪第一个十年的女性裸体系列,彻底颠覆了陈曦以往的标签和框架,这样艺术语言与风格的跃进,时常会让理论家们苦恼,却也用一种她特有的方式阐释着艺术家真诚的自我思考。在公共空间中的裸体女性在众目睽睽之下坦然沐浴。对“自由”的渴望,变换成为自在自为的存在,那种拒绝他者目光的笃定,不再是简单意义上的反抗,拒绝将自我异化为“他者眼中的存在”,才能触及生命的本真。这一切,恰如她画中那些在凌晨路灯下若隐若现的泡沫——既脆弱又坚韧,既短暂又永恒——在明灭不定的光晕中,照见我们这个时代最深的困惑与最珍贵的希望。那些在肌肤上流淌的光斑,不只是视觉的奇观,更是存在的隐喻:在最不确定的时分,自由依然在呼吸,在发光。

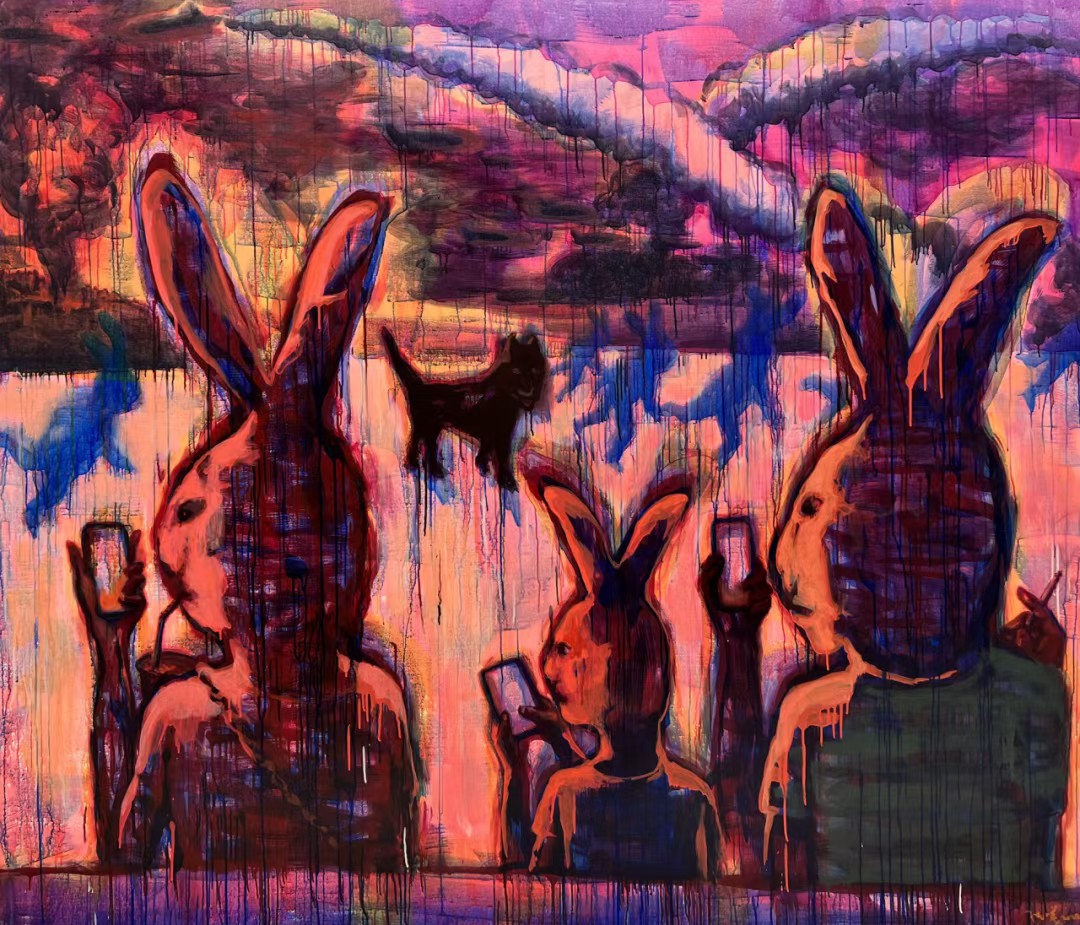

在陈曦创作中,隐喻不是修辞的附庸,更像是让思想晦涩显形的本体。那些在都市夜色中沐浴的女性,那些辨认不出形象的小人物形象,直至黑色兔子的出现,不仅是意志在场的宣言,更是对规训社会的沉默抵抗——当身体挣脱了具体的社会身份闯入画面,一种关于存在的本真性便在这一刻悄然绽放。它们暗示着一种不被固化的流动状态,拒绝被任何单一话语所捕获与定义。就像她自己说述“我所忧虑的不是我个人或者某个人群的问题, 而是对今天的整个人类精神及行为的某种质疑”。

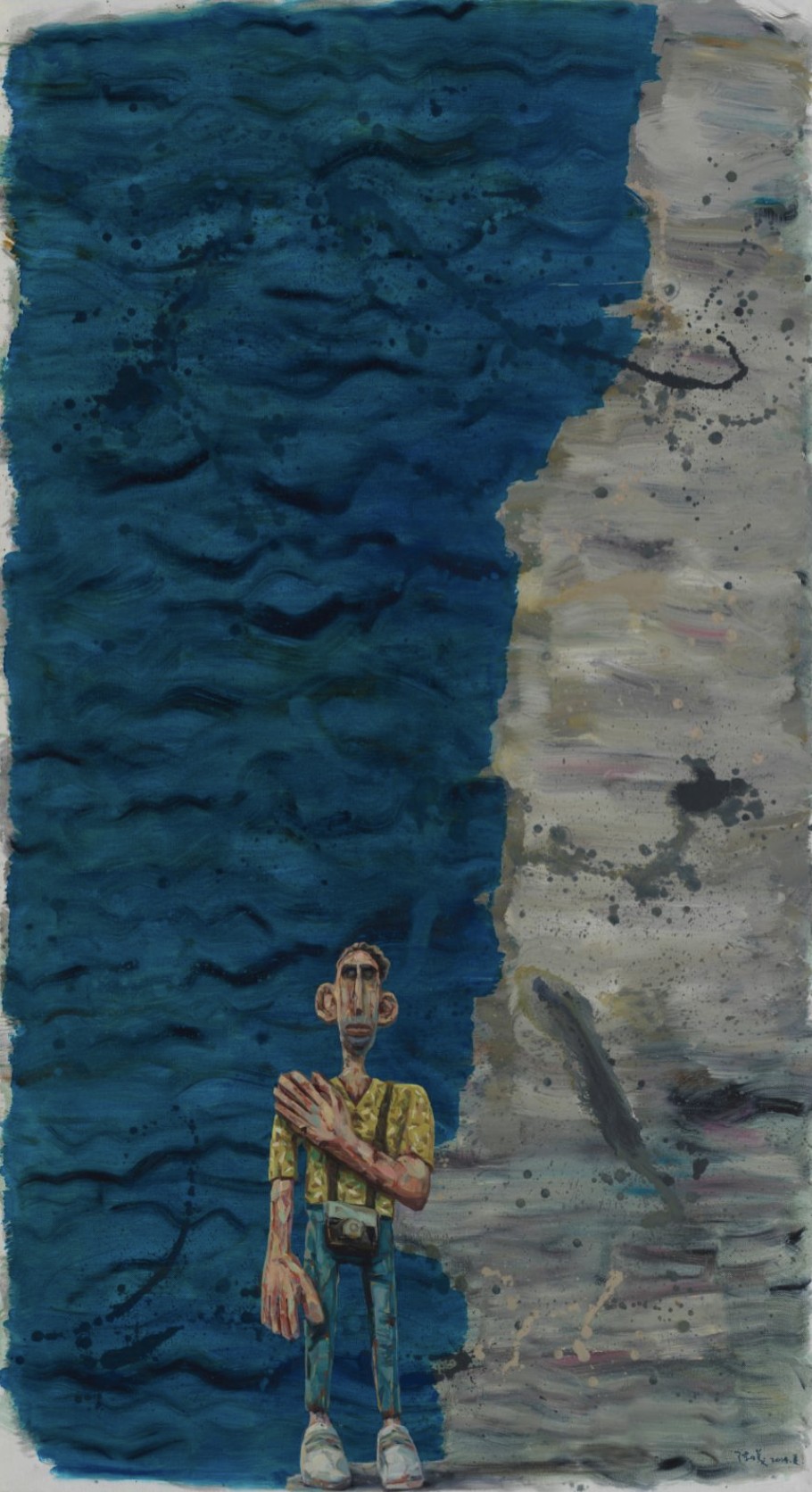

《旅行者》,200 × 110,布面油画,2014

她笔下的兔子,这一弱小的生灵,在当代视觉史诗中完成了从客体到主体的蜕变。它的奔跑不是逃避,而是积极的游牧,是在权力游戏中寻找缝隙的微观实践。当它回望观者,那眼神中既无乞怜亦无挑衅,只有一种平静的注视,仿佛在问:我们究竟要奔跑多久,才能挣脱无形的牢笼?

将存在锚定于历史时间长河的某一点,创作中揭示着每一次我们“被抛入”的境遇。背景中模糊的街景、流动的光影,都在诉说存在的暂时性与有限性。这只执着的生物,正是现代人在荒谬世界中处境的象征。它却在明暗交织的时空里传递着关于自由与权力、记忆与遗忘的永恒命题。

近些年的兔子从色彩到笔触,正变得愈发厚重,甚至让画面中的对抗愈发凸显,似乎冥冥之中呼应了三十多年前艺术家所接受的学院化表现主义启蒙,只是在社会中游走多年的陈曦,让这股表现的力量变得更有的放矢,更从容且有力。并不明显的暴力美学,正如寂寥无人的街道,凝固在空寂中的血腥气暗示着被掩盖的原罪。陈曦一如既往的冷静回应:“保留对生活现实的对抗”。因此她的隐喻系统,时常超越了单纯的社会批判,上升为一种存在的探索。她不仅揭示世界的表象与真实之间的裂隙,更在裂隙中植入希望的种子——那些看似脆弱的生命形态,恰恰蕴含着最坚韧的力量;那些被主流叙事忽视的边缘经验,那些在涣散边缘线之中的人性褶皱,那些嘈杂的线条所暗示的无法确定的形象,恰恰保存着未来的可能性。

《如此近如此远-2》,布面丙烯,200 × 230cm,2022

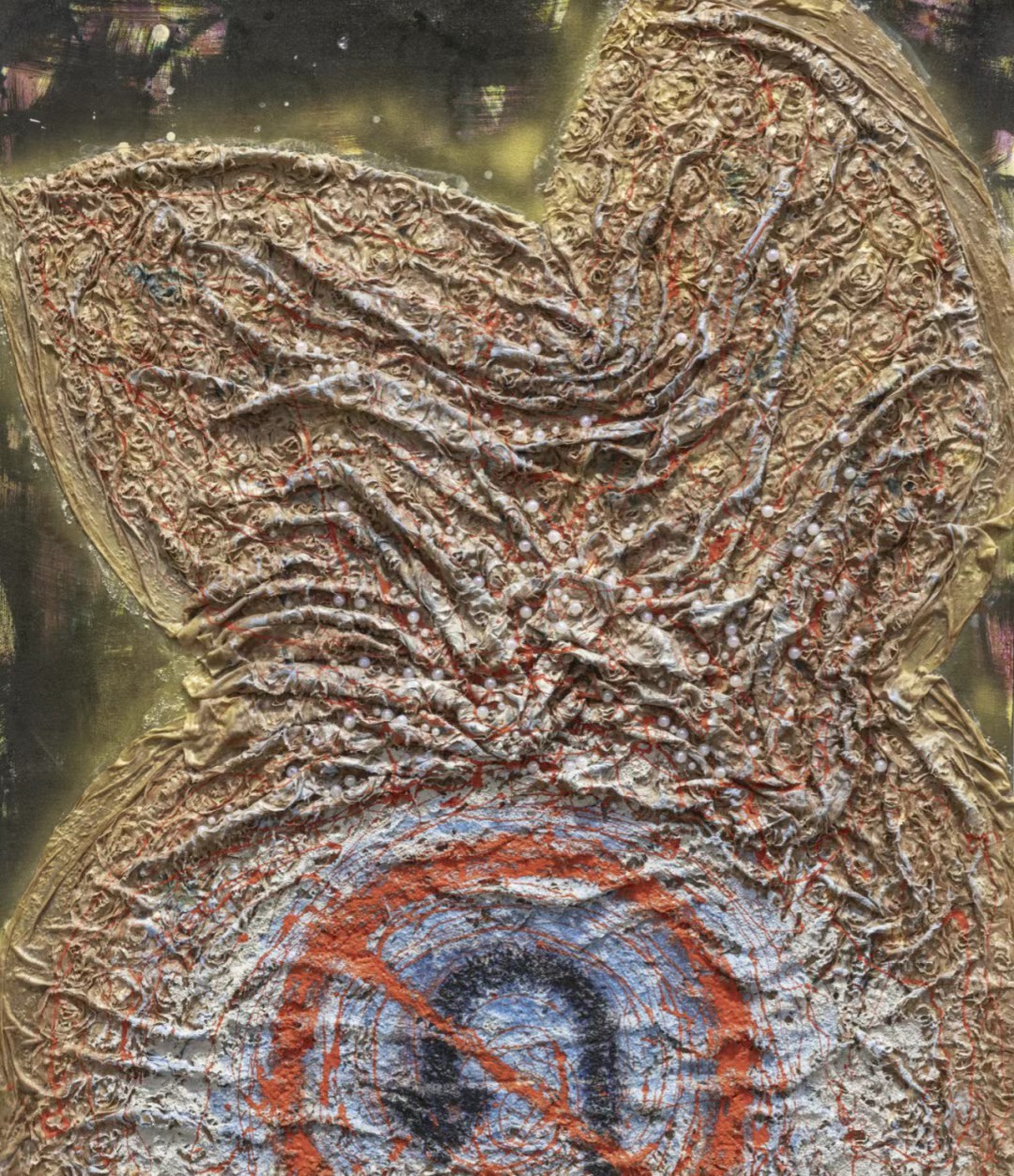

《禁止掉头》,蕾丝综合绘画,150 × 130,2024

陈曦的艺术不提供慰藉与逃避,而是如一面镜子,映照出我们自身的自由与重负,我们的有限性与可能性。当博伊斯对着死去的兔子解释艺术,是在努力与我们失去的自己建立连接,是寻觅我们自然的、原生的、内在的创造力。陈曦的兔子仍在奔跑,不是因为有确定的终点,而正是在奔跑中,证实着自己的存在与意志,正如博伊斯所说的,“艺术的任务,为了发展更多感觉、更多情绪,最终,创造更多意志”。

《如何向死去的解释所发生的》,300 × 720cm,布面油画,2018

“陈曦:兔子的故事”展览现场

“陈曦:兔子的故事”展览现场