著名策展人、哲学家、批评家夏可君最近几年以策展的方式提示了中国当代艺术发展可能的出路,他试图以“余”的哲学概念,在古今中西之间,找到中国哲学走向世界的一条新的道路,试图以“余象(Infra-image)”与“虚薄”,“默化”与“虚托邦”等概念形成一系列关于中国当代艺术的全面系统地思考,从整个世界哲学的厚度与深度上,探索出一个新的艺术原理。

99艺术网:南京国际美展较去年有了很大改变及升级,其中今年美展的主题展分为四个单元,当您受邀当代水墨单元的策展工作后,您是从哪些方面考虑并开始筹备的?

夏可君:今年南京国际美展较去年确实有了很大提升。我策划的主题单元展叫“当代中国墨线艺术Contemporary China Ink-line Art”,策划这个主题我有几个考量,其中南京国际美展这么大的一个国际性展览,如果我把中国过去一百年的水墨,尤其是85年的水墨都呈现出来,我想是一个大杂烩,没有多大意义,更没有学术性。我觉得第一届南京国际美展有些混杂,缺乏严格的学术性,主题性,所以,我为了解决这方面的问题,首先考虑的就是呈现出一个更具有学术性的主题展览。

99艺术网:在呈现当代水墨时,为何选择从“线”切入?为何以“墨线”(Ink-line)为主题?

夏可君:因为“墨线”是中国文化“生命线”(Life-line)的凝缩,线之生生流变的书写体现了中国文化生命特有的生命力(force of life)或“书写意志”(the will to write/graphic/scribe),正所谓:一根线里有春夏秋冬,一根线里有生死疲劳,一根线里有喜怒哀乐,一根线里有一个人的真性情,一根线里有个体生命的逃逸轨迹。中国“墨线”是时间性或沉淀包浆的余痕,有着轻逸的步态与逃逸的轨迹,离开了线之“书写”,中国人的生命无法获得自由地表达。

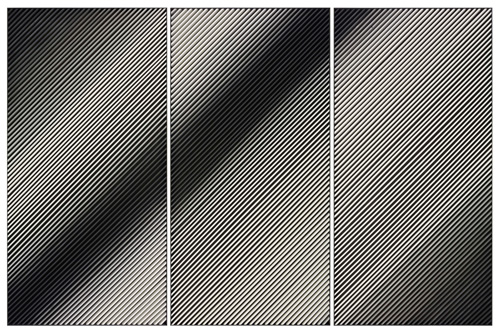

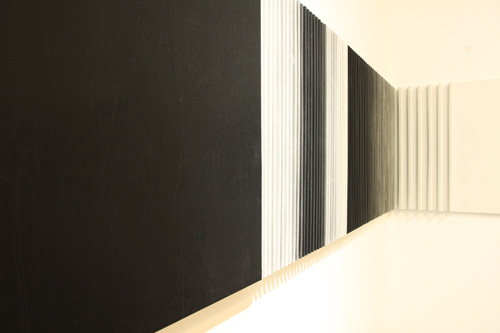

新青铜时代-No.1_New Brown Age-No.1.200cmx400cmx15cm.铜_copper,2014制

99艺术网:您对“墨线”在中国文化及水墨中的属性怎样理解?

夏可君:就中国文化生命线的书写历史而言,线之“书写意志”经过了三个历史阶段,其逃逸有着三种典型的步态:从远古文字面对自然灾变与不确定事件的线条刻写(从烧刻、铸造到碑刻),经过中古表现个体之间生命情态的书法之墨线书写(从二王的行草到楷书与狂草),直到近代与自然交换生命能量有着烟云供养的山水画之皴线书写(所谓的南北宗之分),中国文化一直以“线”为生命意志逃逸的轨迹。而且,“墨线”还回溯重构了整个文化的生命线,如同清代以来以魏碑刻写线、石刻线甚至金文篆刻之线,来改变墨线柔软的品质,使之更为高古雄强。当然还有中国人物画上各种流荡细腻的线描,工笔上柔美的设色线条,还有大写意人物画与花鸟画的狂逸墨线。

中国墨线艺术广泛地连接了文化与文明,文字与诗文,文艺与文本,所建立起来的是一个个的泛文本空间(texture space),潜蕴着审美的灵氛,其墨线也生成为深晕含蓄的“晕线”(line of atmosphere aura)。

伊玄 个展场景 (全作品)

99艺术网:你如何看待“线条”在中国艺术和西方艺术中的区别?

夏可君:西方的线条主要是以空间建构为主,中国的墨线则更为体现多重时间性的痕迹:自然季节的变化循环,生命年岁的时间,物性的耗损,死亡的虚寂,丧失的茫然,但是既不陷入拯救的狂热,也不陷入死亡的惊恐,而是在苍古与秀丽,在古老与青春之间,形成了不可思议的结合。当然,在现代性的转化中,也需要墨线的时间性更为接纳空间性,生成为更为广泛的文本空间。

99艺术网:通过本次“中国墨线”的展览,您觉得是对中国现代艺术的回应吗?它其中的意义是什么?

夏可君:本次《中国墨线》的南京国际艺术大展的主题,有着持久的准备与长期的思考,是对整个西方现代性艺术,对整个当代艺术的危机,以及对二十世纪中国现代艺术的总体反思之后,所试图做出的根本回应。试图以“中国墨线”为主题,来探求另一种现代艺术的可能性,即重写现代性艺术的可能性,创造性转化中国传统文脉,延展当代艺术的文本空间(text space)。

本次展览将从多个方面展开中国墨线的当代性意义,因为中国墨线包括文字造型,书法的笔墨,山水画的皴线,还有与西方传统的素描线以及西方现代性的涂写线,与日本现代书法和西方观念设计等等之间也有着错综复杂的关系,有待于全面展开对话与比较,试图在传统书法与技术书写之间,在日本表现书象与西方观念设计之间,打开一些间隙,打开一些有着间域的文本空间。

参加本次展览的几十位艺术家,跨越了不同的年龄段,也连接了不同的时代,是当今中国最为代表墨线维度的艺术家。他们彼此之间的作品就构成了多重的对话:一方面是中国艺术与西方各种艺术观念的对话,不再仅仅是复制,挪用与模仿西方艺术;另一方面,也是这些艺术家彼此之间的对话,这些艺术家在中国文字与墨线的自然化书写与西方的形式抽象之间,在抽象形式语言与概念艺术之间,在日常书写与禅宗修炼之间,在平面绘画与装置场域之间,在身体行为与影像技术之间,在材质拓展与技术利用之间,以“墨线书写”为轴心,以“自然的可塑性”为原理,以“游刃有余”为方法,以打开默化的余地为方向,他们之间有着彼此的呼应,却又面貌各异,建构起一个内在对话的书写场域。他们的工作打开了“间性”艺术的可能性,以其鲜明的东方性与当代性,带给世界艺术一种新的面貌,让跨文化的文本空间得以相互外展,让更为自由游戏的余地空间得以拓展,墨线艺术要形成的乃是余象的艺术。

99艺术网:本次主题展的展览结构您是如何构思的?如何选择艺术家作为整个展览中的个体来呈现这些构思?

夏可君:本次展览结构我从6个方面组成框架。1、文字书法空间的翻转与外化:中国墨线首先来自于文字和书法的书写,或者是其造型结体或者是空间伸缩。当代的墨线书写在余留墨线的书法韵味与高古气息时,还试图打开书写的文本空间,让空间摆脱字形,摆脱语义,超越笔墨的程式化,走向更为多变的抽象空间,让墨线更为具有外展的活力。

2、墨线的再自然化:中国墨线的书写一直与自然保持着生命能量的交换关系,书写乃是顺应自然的变化,让书写对象-书写材质-书写身体三者达到共感,这个共感方式有待于在当代重建。水墨,不得不经过抽象的转换及其材质力感的重新激发,还要保留自然气化的精神,但自然也必须转化,不再可能是直接的山水之物及其构图,而是重新激活自然的精神,即自然的生变,元素在混沌之中的动感,可以让“抽象”与“自然”建立新的关系。

3、墨线现代性灾变的解域化及其补救:墨线在现代性转化中,也必须面对自然的现代性灾变与破坏,在“解构”墨线中重新生成出新的晕线,艺术以其失败美学进行另一种补救。

4、墨线的体量化与墨线的欲望化:墨线不仅仅是线条,水墨在书写运笔中,还可以聚集为“墨块”或线块,更为具有造型性,这可以从文字与书法上,也可以纯然从笔墨的感受上,即在对墨线的重复书写中,利用水与墨的晕染以及呼吸性,展开毛笔特有的触感,挖掘毛笔思维的可能性,让墨线走向墨块以及造型,拓展线的空间性。

5,抽象之线的禅意:让墨线进入纯粹自由地书写,在二维平面上自由嬉戏,还打开抽象想象的空间,与西方抽象绘画,与西方涂写对话,西方的涂写之为涂鸦艺术,强调的是个体自由的随性,抽象对空间的变形与打开,有待于被时间性的墨线所接纳。

6,墨线的公共空间化与装置场域的打开:随着杜尚现成品借用任一器物(有些类似雕塑),启发雕塑与现成品不言自明的结合,展示场所被更为充分打开。随后的艺术发展中,尤其是行为艺术,概念艺术,装置艺术,贫穷艺术,乃至于地景艺术,都不断离开绘画平面,打开外在场域。如何重新在平面与空间之间,通过墨线建立联系,将打开一种新的间域艺术,一个新的虚托邦地带,一种现成品绘画的可能性。

99艺术网:参加本次展览的艺术家作为整个展览中的个体来说的话,您对他们有何种期望?

夏可君:中国墨线的书写者,最终乃是要成为一个“觉者”:艺术乃是成为觉悟者,这是从感性审美到感觉的逻辑,到书写的觉悟,是总体生存的觉感,到自由逃逸的自觉,从视觉的展示,到身体的修身,再到自然的默化,是总体“文本空间”意义上的转化,是生命余地空间的敞开。

夏可君,1969年生,哲学家,艺术批评家。

夏可君,1969年生,哲学家,艺术批评家。

2001年武汉大学哲学系哲学博士;

2003-2006年期间留学于德国佛莱堡大学与法国斯特拉斯堡大学哲学系;

2007年起任教于中国人民大学文学院。

已经出版个人著作近十部,其中有;重要的个人文集《无余与感通》,当代艺术展览的《虚薄:杜尚与庄子》、《虚白:无维度与反向重构》,以及《空寒:自然的虚托邦》,以山水画为新论域展开的哲学思考《平淡的哲学》,研究书法艺术的《书写的逸乐》,研究中国传统哲学的《庄子:幻像与生命》和《论语讲习录》以及《中庸的时间解释学》,诗歌研究《姿势的诗学》,研究当代西方哲学的《身体》。

哲学家、批评家、策展人,采访这位及多种身份为一体的夏可君老师,深感亚历山大,本以为做足了功课和浅读过艺术哲学的我可以轻松完成本次的采访工作,可是采访中才发现夏可君老师有着超强的思辨能力和深厚哲学思想研究,以及在阐释中西方哲学思想的超强条理性。

李杨雷

哲学思维、犀利、工作狂

高能高产、条理性强、思辨能力超群