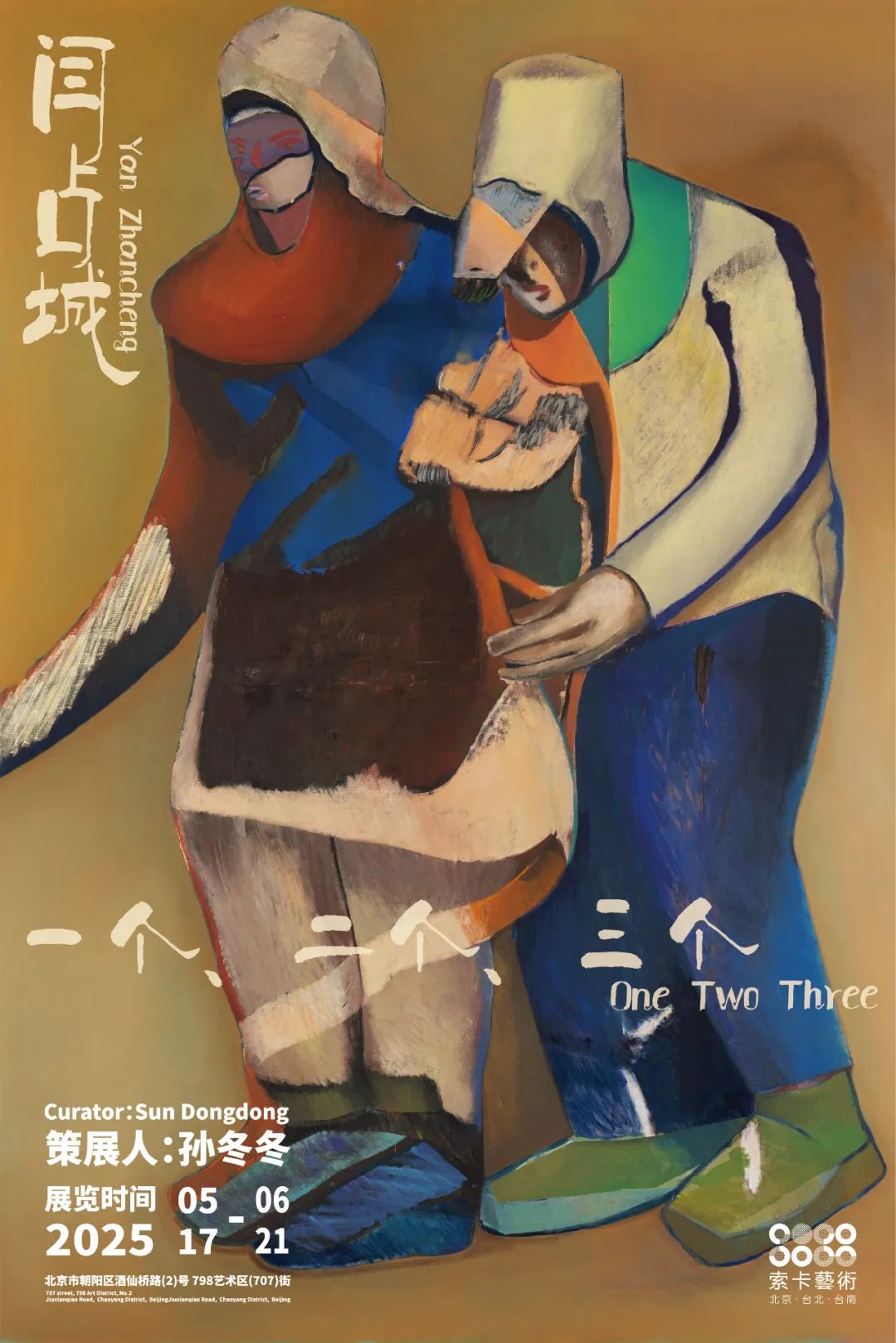

闫占城:一个、二个、三个

开展时间:2025-05-17

结束时间:2025-06-21

展览地点:索卡北京

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区707街

策展人:孙冬冬

参展艺术家:闫占城

主办单位:索卡北京

闫占城:一个、二个、三个

文/孙冬冬

在我的后园,可以看见墙外有两株树,

一株是枣树,还有一株也是枣树。

——鲁迅《秋夜》

但今天我却想,这块石头就是石头。

他也是动物,是神,是佛,

我不会因它终将变为这个或那个而敬爱它,

而会因为它一直是个石头

——正因为它是石头——

今天和现在出现在我面前的石头而爱它。

——赫尔曼·黑塞《悉达多》

有一个问题,闫占城现在的画作,作为图像“基底”的背景,为什么越来越趋向于纯粹,如同一个中性空间。当然,对于满足观看形象(图像)的人而言,这完全不是一个问题,绘画原本就是一项“制像术”,有了辨识的形象也就够了。但现在的画家,如果也这么想,只能说明这位画家尚未经过“现代”的思辨,空白的画布仍作为一扇向外打开的窗户,画家只需要将看到的现实描绘下来——有趣的是,闫占城自学院毕业后,他就一直试图逃离外在世界对于自己绘画的掌控与支配。

在一开始,所谓的“外在世界”,对于闫占城而言,指向的是一种学院化的组织与再现世界的语言模型,他只需要更改一下语言模型就好。就像他初涉艺坛,在2014-2015年所作的,绘画与再现性无关,而是一场关于质感的游戏。借由风景展开的画面,图与底的空间关系隐没在斑驳的色彩与丰富的肌理之中,以至于形象看上去暧昧地像其间的一个个细节。虽然,只是换了一种语言表征,但在那时,外部世界充分给予的物质性提示,正是闫占城为了脱离学院的影响,认知与理解绘画平面性的实践入口。

随之而来的,是对空间秩序的要求:当形象慢慢从背景中生成出来,意味着闫占城的画面也有了清晰的“图底”关系——线条式轮廓形象,搭配形状感的外部世界,通过色彩与笔触的调度,强化画面的结构。从质感到形状,闫占城一直在化约外在世界从自己绘画所传递出的现实感。而与之对应的,我们看到了形象正在逐渐占据了画面的主体。整个过程,一路过来就像电影中的景别,从远景、中景再到近景以及特写,形象逐渐被放大,衬托形象的背景变的越来越静寂,直到在闫占城近两年的画作中,彻底变得沉默。

“如无必要,勿增实体”,闫占城面对绘画基底的态度,令人联想到14世纪英国逻辑学家奥卡姆的威廉所提出的思维原则,后世将之命名为“奥卡姆剃刀原理”。这个原理常见的描述形式:如果你有两个或多个原理,他们都能解释观测到的现实,那么你应该使用简单或可证伪的那个,直到发现更多的证据。了解哲学史的人,从中可以体味到一种“经验主义”的哲学底色,所以,“奥卡姆剃刀原理”更多的运用在科学领域。但如果换到另一个使用语境,例如在社会生活中,剃刀所剔除的干扰,到底是什么?到底是什么决定了去与留?

当作为一个问题,放在闫占城的面前时,他的行动其实给了另一个答案——正如维特根斯坦所言:“对于不可说的,我们必须保持沉默”。对于闫占城而言,这是一种“后疫情时代”的生命体证,外在世界的不确定性,使得形象的背景回归到一种母体状态。在此时,我们可以将之诠释为一种生命原初的虚无。但对于语言而言,这恰恰是话语的变体,是一种不动声色的表达术。“此处无声胜有声”,上一句是“别有幽愁暗恨生”,与其说出来,适时的沉默才是最诚实的部分。

在闫占城近年的画作中,所出现的人物都会戴着一顶帽子。帽子,是一种用于遮盖头部的服饰,有的用于遮光挡雨、劳动保护,有的是标识社会阶层与形象身份的礼仪象征,当然现在更多的是时尚单品。但对于人类而言,帽子其实又不像服装那样,是一种生活上的必须品,严格地说,它更像是服装的某种拓展。正因如此,当帽子反复的出现,成为闫占城画中的必要元素时,我们才会转而去比对闫占城画中人物的着装,这时我们会发现,相较于依附于身体的服装,帽子的几何形状,反而是闫占城调节人物造型的形式元素。

这既是一种方法,也是源于绘画经验的事实。或者,作为一个伏笔,我们可以回溯到闫占城的线条轮廓时期——一面抵抗再现性的规训,一面在探索造型艺术的自足性。在闫占城的画作中,帽子作为一种现象,始于2018年,也就是在线条轮廓时期,此时画家更关注于运用素描经验,在既有的绘画(史)的图像结构中,通过变形的形象,寻找一种造型上的趣味感。至于其中的帽子,很可能受到博斯画作的启发,有的古怪,有的夸张,但似乎又与叙事冲动无关,闫占城更多的是为了远离眼前的现实。

亦如反复提到的,闫占城的绘画是一个基于否定外在世界的渐进过程。然而,当形象不断逼近于眼前时,相应的,绘画的矩形边框也会越来越显眼。矩形边框,意味着一种可视的真实,虽然在自然世界,这种纯粹的几何形态从来都不存在。但在绘画史中,边框一直以一种悖论形象出现这个人为的世界中。如果造型艺术是一种自主的存在,那么边框所提示的边缘,恰好是关于内外之间的思辨。无论通过透视技术模型的消解,还是现代绘画形式主义的限定,都可以理解为不同时代画家解决边框烦恼的方法。

同样的,在闫占城这里,基底虽然排除了外在世界的干扰,象征一种内在化的图像意识,在图像生成前,它与虚无无异;但到了图像化阶段,边框一下子就会变得实在起来,因为对于画家而言,边框不仅仅是一个外在的轮廓,同时也会在造型过程中,转而变化为画面内部的空间或者形状。尤其像闫占城这样,试图在现代绘画的遗产中,建立自己的造型逻辑,那么他就不得不面对绘画内部这个历史化的现实问题。所以,在闫占城的绘画实践中,“帽子”有了双重意味:当将之贴合于人物形象时,帽子作为一个文化符号,映射的是观看者自身的文化经验,并由此激发对于人物身份的好奇心;当帽子作为形状,落实于形式结构中,它实际赋予闫占城更多调整造型的余地。

为了更好地说明两者之间的关系,在此例举闫占城在2024年的一幅画作——《蓝帽智者》。在这幅画中,闫占城描绘了两个戴蓝色帽子的人。蓝色,可以视为一种色彩心理学的表征。当代心理学家爱德华·德·波诺的《六顶思考帽子》就曾将蓝色帽子比喻为人类思维之中的控制性方向,对应于引导者与管理者的形象。而帽子的形制令人联想到天主教主教身份的礼冠——在此浮现出一种关于西方肖像画体裁的绘画记忆。虽说是智者,但闫占城并没有描绘具名的人物,而是从形状出发,通过色域的划分,将两个形象组成的体块向右下方一分为二,上半部分的蓝色区域形成了一个向上伸展,且具有稳定感的三角形。尤其右边的人物侧像,吸引观者的目光,不由自主地沿着上半身的躯干轮廓,斜向延伸到帽子的尖端,直到突破边框的上沿。如此看来,从某种意义上说,智者所突破的限定,其实是作为边框的画家身体,而一顶顶帽子,对于闫占城而言,则更像是指向头部的智慧。

“一个、二个、三个”,作为闫占城个展的展题,缘起于画家本人对于画中形象枚举式的修辞,因为数数的这个动作,包含了他对于画中形象的归类,也就是说,在闫占城的眼中,每一幅画都是一个集合,而整个展览如同一份清单,呈现了闫占城从2024年至2025年的绘画作品。在这里,面对这些画作,心思精巧,抑或是熟悉集合逻辑的观众,也许会心生疑惑,明明标记相同的创作年份,画作之间也会有着迥然的差异,即便创作于不同的时间,画作之间又有某种契合之处——或许,面对自己的绘画,闫占城想到了博尔赫斯笔下中国皇帝的百科全书,这是一个属于自己世界的名目。

只是,每一幅画都在描绘人的形象,又偏偏在展题上省略了主语。一个、二个、三个,这种只做增量的枚举,到底为了什么?借由意大利符号学家艾科的话语启发,“虽然涉及的观念场域都一样,但每进一步,都增加了一层意思,或者以更强烈的意味表现同样的观念”。那么,对于我们而言,闫占城所涉及的观念场域,以及同样的观念又是什么呢?有一种类型的猜谜游戏,其实谜面就包含了谜底——画家选择在展题省略的“人”,可能就是我们解谜的关键。

人的图像,我们首先应该认识到,在图像模拟之前,就已经存在了,人就是他自己的样子。所以,当闫占城说起,他在收听电子书时,常常因为某个词语或者短语,给予他绘画上的灵感,其实并不令人惊奇。原因就在于,新形成的身体图像,原本就居于画家自己的身体中,闫占城所要做的,就是把他们从自己的身体拽出来。从这一点来看,2024年的《蹩脚演员》就很接近这种感受:一个大的形状包裹着两个人物形象,仿佛是从基底背景下显影出来的一个幻象。

但同在一年的其他画作,我们又看到了某种“变调”。例如之前提到的《蓝帽智者》,形状的元素依然存在,却已经不再是平滑的线条轮廓,而且在形状之上,又施加了许多质感意味的表现性笔触。不仅如此,原先在画中受到重视的正负形的平面关系,也正在蜕变为对于体块的暗示。无独有偶,在2025年的许多画作中,闫占城为了突出画面整体的体块感,直接通过边框下沿截掉了脚的形象,使得人物之间的腿部关系,如同放在地上的一个个基座。显然,这里面显露出些许雕塑的意味。与之对应的,画面中充满力度的斜向笔触,也在提示块面的质感。

然而,有趣的是,当我们顺着形体向上,看到人物的表情、人物之间的姿态与动作,又常常会产生一种日常之感,甚至能从中捕捉到一种下里巴人的世俗气息。也许这种上下的反差,恰好可以促使我们思考“一个、二个、三个”枚举修辞所隐喻的存在。就像现象学家梅洛—庞蒂强调的,“大地的存在与我的身体之间有着亲缘关系……而这种亲缘联系进一步延伸到他者的身上,他们作为“他人的身体”呈现给我;同样延及动物,……而最终也包括了大地上的物体,我将它们引入了生命群体之中”。由此,返回到闫占城现在的绘画,如果人的形象复归于一种普遍性,那么其中必然也包含了上与下之间的反转。

╱ 关于艺术家 ╱

闫占城

Yan Zhancheng

1984 生于中国延安

2008 本科毕业于西安美术学院油画系

现工作和生活于北京

个展

2025

“一个、二个、三个”,索卡艺术,北京

2023

“闫占城 x 严一能 双个展”,索卡艺术,台北

“闷帘导板”,索卡艺术,北京

2022

“方帽子”,作者画廊,北京

2021

“大石块”,奔放画廊,台北

2019

“向着另一个大海”,作者画廊,北京

“滑过咸苦的深海”,奔放画廊,台北

2018

“十三张脸、一首诗”,作者画廊,北京

“一张脸的许诺”,美博空间,北京

2017

“丑观”,亦安画廊,上海

2015

“闫占城”,卓越艺术空间,北京

“杂花生树”,利阿贺拿艺术空间,北京

2014

“不见”,H.T.画廊,北京

“形色”,圣东方画廊,北京

2008

“闫占城”,西安美院,西安

部分群展

2025

“Art Basel 香港巴塞尔艺术展”,香港会议展览中心,香港

2024

“快拍”,inner flow gallery,北京

“对话:北京画廊协会美术馆巡展”,山西省当代美术馆,太原

“上海廿一当代艺术博览会”,上海展览中心,上海

“台北国际艺术博览会”,台北世界贸易中心,台北

“Art Basel 香港巴塞尔艺术展”,香港会议展览中心,香港

2023

“北京当代·艺术博览会——重聚”,索卡艺术,北京

“家乡的形状”,势象空间,北京

“旅途”,索卡艺术,北京

“绿束”,凯旋画廊,北京

2022

“广州当代艺术博览会”,作者画廊,广州

2021

“艺术北京”,作者画廊,北京

2020

“艺术北京·发现”,北京利星行文化中心,北京

“时光派对”,墨非墨画廊,青岛

2019

“Hakuna Matata 2019”,作者画廊,北京

“艺术光州”,光州,韩国

“艺术厦门”,作者画廊,厦门

“艺术北京”,作者画廊,北京

“当代肖像画群展”,红门画廊,北京

“大地大地的”,作者画廊,北京

2018

“上海廿一当代艺术博览会”,美博空间,上海

“艺术深圳博览会”,美博空间,深圳

“情动的空间” 作者画廊,北京

“隐匿的真实”,佑品空间,武汉

“艺术北京”,作者画廊,北京

2017

“HI 21”,新锐艺术展,北京

“反向引擎”,东亿美术馆,北京

“Y23-希娜的图卷”,圣之空间,北京

“壹壹壹壹”,亦安画廊,北京

“When Y23 Meets JSpace”,君瑞汇当代艺术空间,深圳

2016

“艺术北京”,利阿贺拿艺术空间,北京

“确定的是‘不确定性’——叙事与非叙事的双重逻辑”,常青藤计划,天津

“黑桥一代”,Hi艺术中心,北京

2015

“复调的诗学”,盛世天空美术馆,北京

“境·像”,唐自头艺术空间,北京

“观看与言说”,香港当代美术馆,广州

“相”青年艺术家邀请展,鹿空间,大连

“第二届南京国际美术展”,南京国际展览中心,南京

“不=是 当代艺术家邀请展”,制造文化OCT空间,深圳

2014

“HI 21”,新锐艺术展,北京

“春风不待”,9空间,北京

“生存实验”,德滋画廊,北京

“探索80”,奥美零空间,北京

“CIGE第十届中艺博国际画廊博览会”,圣东方画廊,北京

2013

“风景关键词1”,风眠艺术空间,广州

2012

“狂欢——黑桥艺术家群落展 上”,三潴画廊,北京

2011

“八零后艺术档案”,宋庄美术馆,北京

2009

“拾原味”,新波画廊,上海

2008

“学院之光”,西安

“联展”,麦创画廊,上海

向下划