艺术家郑木彰

丁晓洁:您在马来西亚长大,在新加坡求学,后来又到中国学习一年,文化环境的不同对您的水墨画研究产生过什么影响?和水墨画的发源地在空间上保持一定的距离对于您来说是好事还是坏事?

郑木彰:在马来西亚小镇长大,给予我比较×乡土、接触大自然花草的生活经验,例如中学在森林里捉鸟钓鱼等,中学后到新加坡美院学习,在这城市化的国家接触的事物开始比较有规划。在中国,除了艺术,中国的人,留学生楼里不同国家的学生的人心及处理事情方式都不同,人的多样,这在当时开启了我这个见识不多的人内心某种视野。

当初去杭州进修水墨是觉得在新加坡接触的不够完整,在杭州回头一看会发现新加坡、南洋有着许多独特的东西等待发掘。

空间上的距离注定我缺少像中国那种中国画情调的生活环境,但创作上有助我不太依赖传统的法则。

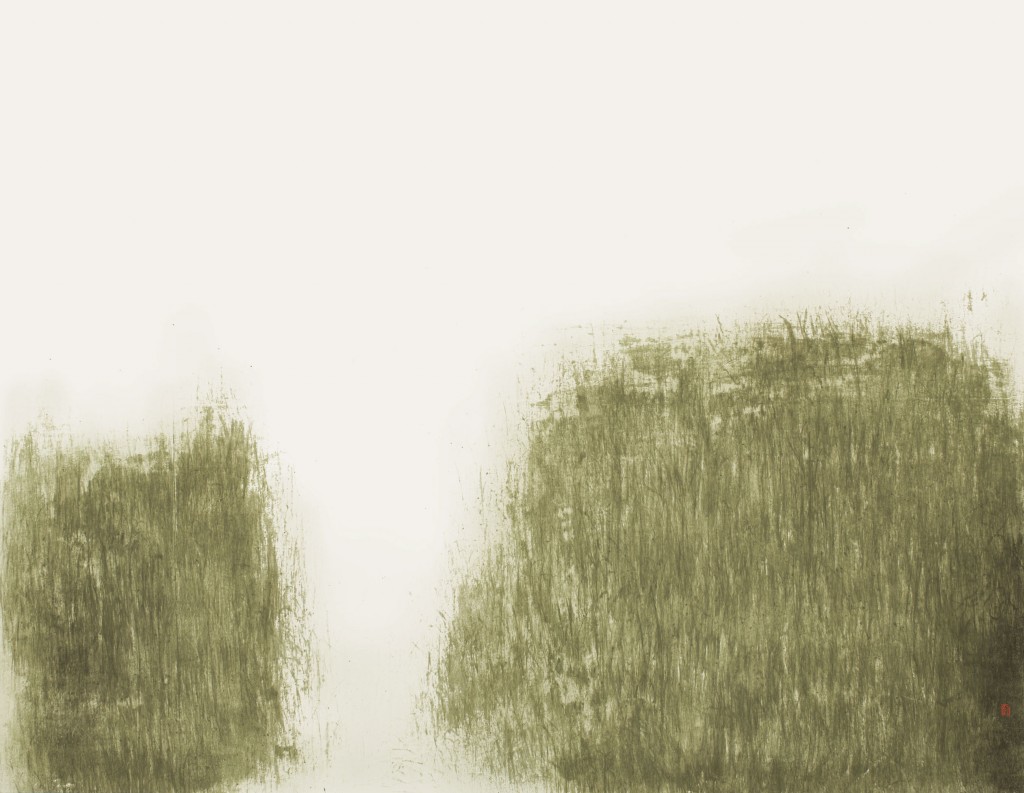

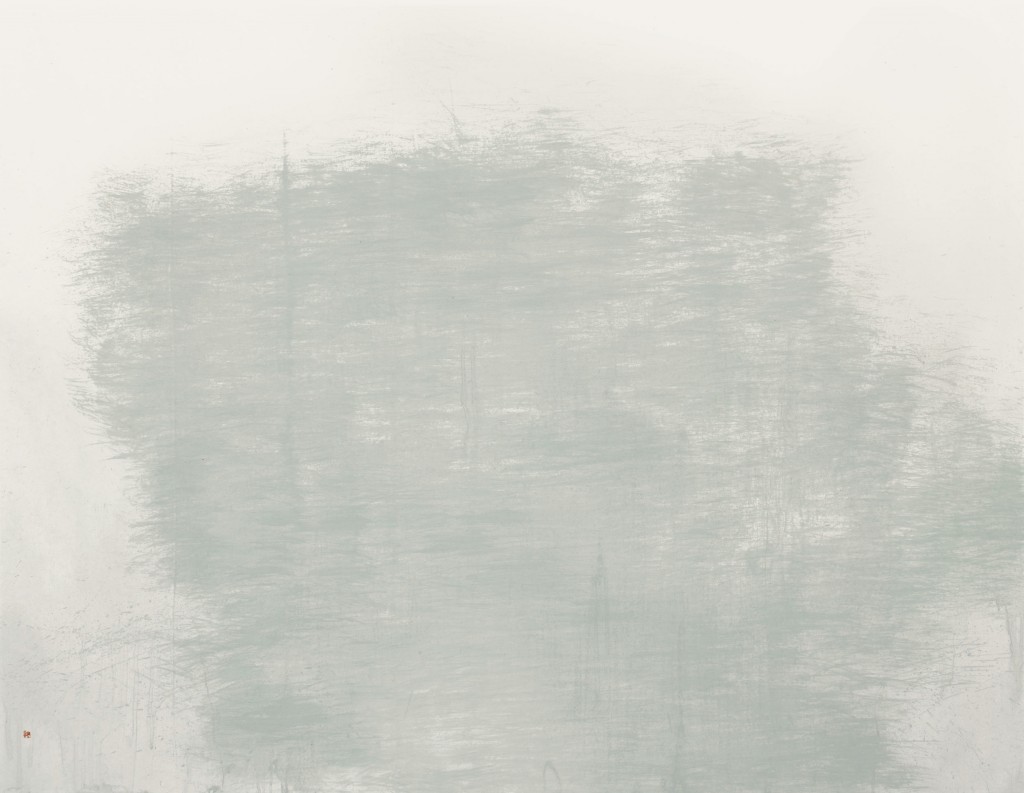

四两拨千斤 200 x 200 cm 布面水墨 2013

丁晓洁:在中国的传统古典思想里,“石头”和梅兰竹菊一样是“道”的物化物,也是文人出世思想和个人品格的体现,在您的作品中“石头”是否也是您某种思想的外化物?

郑木彰:我很难具体说有那么一回事,或许有些事在不知不觉中发生,除了一开始一些小说的影响,我想住在一个空间不大的城市国家,内心对大自然或许会自然向往,而石头朴实无华、很纯粹的感觉。刚好很接近当时35岁左右想要的心境。

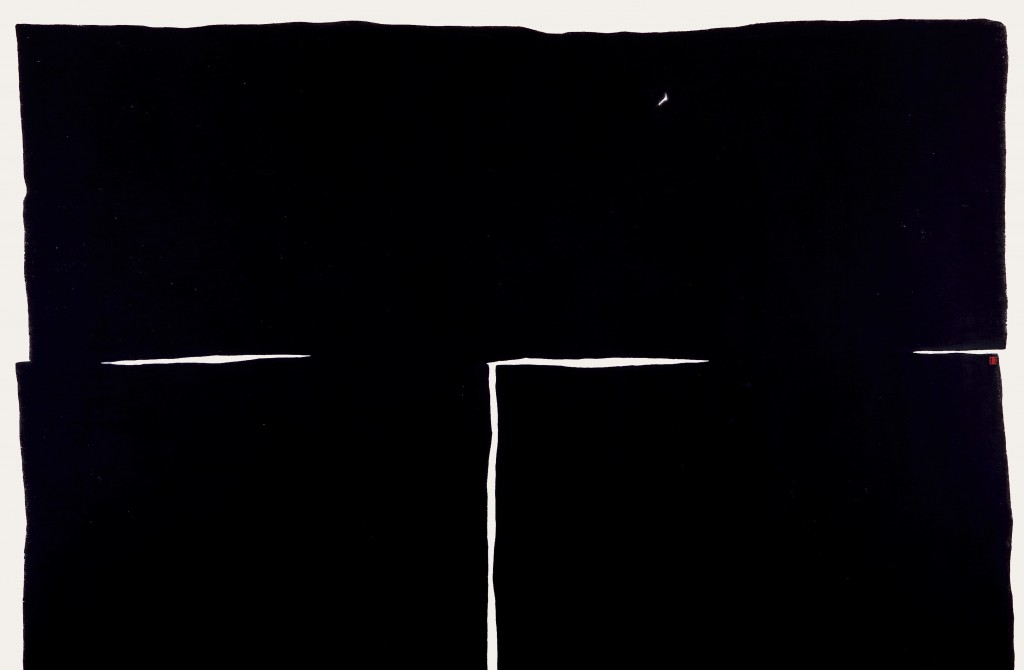

藏巧于拙 123 x 188 cm 纸上水墨 2010

丁晓洁:“石头”无论是在“女娲补石”的神话传说里,还是在《红楼梦》里都具有“神性”“灵性” ,甚至是拟人化的,而在您的石头系列作品里,作为“图像”的石头是平面化的、几何化的,在《藏巧于拙》这样的作品甚至有“极简主义”绘画的味道,您是如何理解石头的叙事体中所蕴含的“神性”和“灵性”并把它们向现代性转化的?

郑木彰:很多时候画一张画,该如何画,希望是什么感觉,我会先静静的想,而最终用什么手段来自头脑里累积的所有,“直觉”会给出一个答案,画“藏巧于拙”灵感来自脑海里喜欢菜根谭那四句话,石头的内涵正是如此,而“藏”更是做人的一种智慧。

卧龙 123 x 200 cm 纸上水墨 2011

丁晓洁:“山”、“石”本身就是相互依存的关系,从佛教角度来看,也包含“大我”和“小我”,很难说是先有了“山”,还是先有了“石”,您在创作石头系列作品时有没有这样的错觉,从“石头”出发,最后却创造了一座“山”?

郑木彰:是的,开始是画石头配小鸟,是花鸟画的范围,过后觉得单是石头本

身已经有说不完的故事,所以另发展了纯粹石头的系列,没有小鸟的石头体积想象可以无限大,甚至成了山,有人曾问我怎么石头画了几年还在画,我说好像发现更多角度可以表现,最近石头已经开始凌空飞起来了,而且已经不是单纯的石头,似乎转化成另一种东西。

倾泻 97 x 97 cm 纸上水墨 2013

丁晓洁:文人水墨画具有很多不可言说的部分,但是全球化以后,我们的世界越来越趋同,生活越来越相似,“不可言说”的光晕似乎已经消失殆尽,您认为这是当代水墨画在继承过程中不得不流失的一部分吗?

郑木彰:如果严格要求,相信现今提毛笔画画的也不一定称的上是文人或文人画,全球化的负面影响只会影响平庸的创作者,好的艺术家会因为全球化而更懂的体现自己独特的一面。我把“不可言说”当成我常用的“耐人寻味”,也是我对一件好作品的标准,而这依旧存在于好的当代水墨作品或其它媒介艺术作品里。

一山还有一山高 80 x 162 cm 纸上水墨 2012

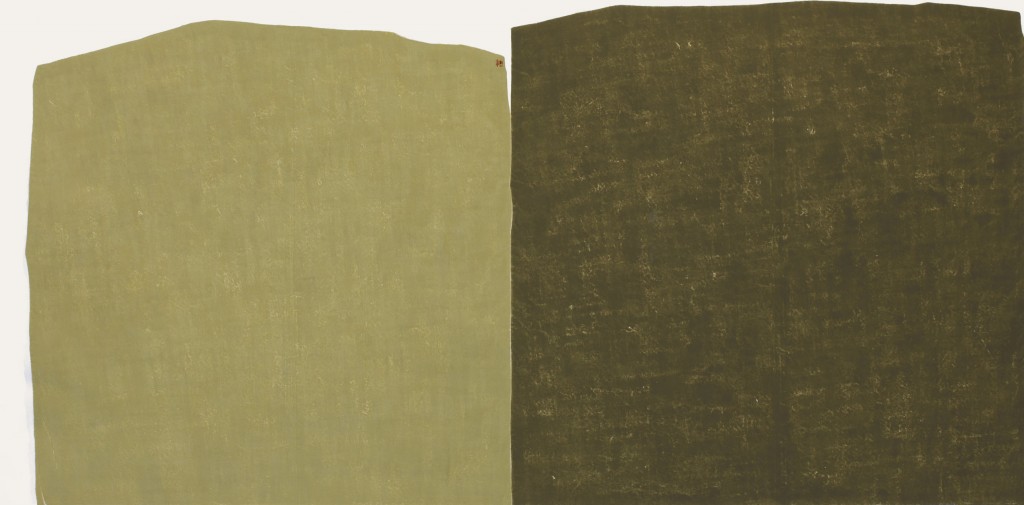

丁晓洁:古代山水画中不同的皴法是画家对自然的观察,同时也是塑造空间的方式,在您的绘画中皴法是否重要?您对皴法的运用与古代画家有哪些不一样的地方?

郑木彰:我所接触的石头质地比较像“斧劈皴”这类,我觉得要表现一个事物,最理想是用自己创造的皴法(技法)才能如鱼得水,当我想画石头(2007)到我开始画(2009)中间隔了两年,就是在想用什么方法画,前人用过的方式、形式,都不适用于我今日的情感表达。

我画的石头比较着重的是整体结构的某种感觉,所以我不以墨勾勒开始,而是用色粉重叠10-20遍,形成一大块面,隐约的质感、直接而且坚硬。

晶莹剔透 123 x 123 cm 纸上水墨 2013

丁晓洁:文人画兴盛以后,青绿山水画的地位有所下降,对色彩的运用成为民间画工的专长,而您作品中的色彩突破了很多传统的限制和规范,尤其是大面积的大 红色、黑色、黄色、蓝色的利用,您作品中色彩的来源是哪里?

郑木彰:我97年去了杭州学习才发现原来江南一带画家何以爱用宿墨,原来当地的天气,色调就是那种阴冷,灰灰带点萧瑟。

在新加坡热带国家,阳光充足,万物的色彩是鲜艳缤纷的,用色来源于日常生活中的潜移默化。

丁晓洁:您作品中无论是“石头”还是书法式的作品都强调了“平衡”,这种“平衡”简单理解是画面形式的需要,但是中国文化概念里,阴阳平衡生成万物,是生命的根本,您是如何理解里面的精神的?

十面埋伏 124 x 160 cm 纸上水墨 2012

郑木彰:先谈画面,我开始追求平衡,过后体会到不平衡的画面才能隐含张力,所以画面不管是石头还是其它,我都会保留残缺部分。若比照生命,我觉得不平衡才是真实,所以才苦苦追求平衡。

丁晓洁:山水画讲“澄怀观道,卧以游之。”同时也是一种特殊的空间关系,更强调了思想的自由,您的作品则非常严谨和理性,您如何看待绘画中的“自由”,“自由”和“理性”、“法则”之间的关系是什么样的?

太极 124 x 160 cm 纸上水墨 2012

郑木彰:我从个人学画的经验,尤其是中国画,是个开始容易让许多法则规范自己心灵的画种,是精华也是负担,但说是负担我想是人的因素,近代人画画不像古人,古人创造法度所以可以天马行空,后人继承法度结果常常寸步难行。

我用自己的想法画画有段过程,信心只能通过自己的实践建立,所以我需要思考,建构自己的法则,然后自己才能得到真正的自由。

总是最后才发现,画画其实只是你自己一个人的事,无关他人。

丁晓洁:您近年来做过很多个展,有“回鸣”、“隔帘看月·隔水看花”、“侠之大者”“斧劈皴”、“石头记”等,这些展览之间有什么样的内在联系?

郑木彰:至今办了12次个展,我没有仔细去想中间的联系,但所画的题材都是我生活中接触过、喜欢的,我想只要从自己心里去发掘,每个人的作品都可以是独一无二的。

[ 对话人 ]

郑木彰,艺术家,祖籍广东惠来,1973年生于马来西亚,现为新加坡公民。1995年毕业于新加坡南洋艺术学院,1998年进修于中国美术学院,主修水墨人物。郑木彰是新加坡十分重要的当代艺术家,作品被新加坡总统府、国立艺术委员会、新加坡国立美术馆、大华银行等众多公共及机构收藏。

丁晓洁,策展人、资深媒体人。2008年硕士毕业于中央美术学院人文学院;分别给99艺术网、东方艺术大家、燃点等多家媒体写展览评论;2015年策展《学缘:2015中国画研究生学术交流展》(首都师范大学美术馆),《86400——李泽民个展》(798作者画廊),《在纯真博物馆的秘密花园里碰撞》(WORKJAM空间),2016年策展《从无到“有”的内在观看——凌惠华个展》(今日画廊)。