【编者按】

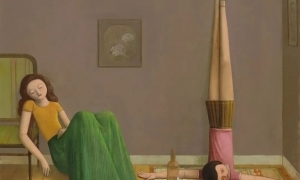

在中国当代绘画中,与方力钧等艺术家一起被冠名“玩世现实主义”的宋永红,其人物造型非常独特和个人化。宋永红赶上了'85的新潮,但却并未奋不顾身一头扎入潮底。破天荒做过一次行为艺术的他,至今也只做过一次行为艺术。在一种“不冷不热”的艺术热情当中,宋永红的艺术创作一直持续到现在,而且还将继续持续下去。那么,“艺术”对他究竟意味如何?2009年6月的一个夏日午后,宋永红应邀走进99艺术访谈室,对着记者的镜头,第一次披露他这么多年的心路历程。

艺术无须坚持——关于宋永红艺术历程的特别访谈

访谈策划:石棱 采访记者:徐友龙 视频摄像:王鉴 视频制作:凌晨

99艺术网:很高兴能够邀请宋永红老师做客99艺术网,宋老师您好!

宋永红:你好!我也很荣幸。咱们就随便聊一下吧。

第一部分 偶然与必然 ——宋永红选择做艺术

99艺术网:宋老师是60年代的艺术家,60年代艺术家成长环境变化得特别快,经历了“文革”时期的教育。文革结束之后,80年代的环境又有很大的变化,社会意识、价值评价体系对你们来说非常尴尬。什么才是社会,或者什么才是艺术价值的评价体系,对你来说您是如何看待这个尴尬的境地,尴尬的时期?你是如何建构自己的价值观的?

宋永红:我倒觉得我们出生的时候,倒不是社会变化最快的时候,我倒觉得近几年的变化比那个时候快多了。而且那种不适应,其实更强烈,今天的现场是这样的。因为我不属于那种,虽然我出道比较早,但是不太像张晓刚他们,他们是50年代的。但是他们那个年龄其实也没有真正地赶上插队、下乡,我们就更赶不上了。

“文化大革命”的时候我们还小,幼儿园都没上,刚刚出生。后来到了10岁左右的时候,差不多“文革”都已经接近结束了,76年、77年,马上就要结束了。所以说对我们来讲,对“文革”那块的记忆是没有的。比较清晰地是赶上开始招生,开始考大学的阶段,就是开始全国通考,我们赶上了那个时候。那个时候学校的美术学院也陆陆续续开始向全国招生的一个阶段。

我觉得所谓价值体系,我们没有形成以前的价值体系,也就谈不上尴尬不尴尬,就是一路顺着这个感觉就走下来了。我其实也不是从小就开始画画,我是从初中,初三才开始的,之前什么爱好都没有,不是想象的那种好像从小就喜欢艺术,从小就热爱艺术。

99艺术网:家庭环境如何?

宋永红:家庭环境还可以,我父亲是退伍转业的军人,我母亲是中学语文老师。

99艺术网:有人从事艺术创作吗?

宋永红:最早的时候是我哥开始画画,我哥,以前我也说过,他是非常本能的一个艺术家,他很小就喜欢画画。比如说懂事了,开始上幼儿园,上小学,他就开始自己主动地画个小人什么的,而且画得很好,从小就开始画。然后他一直有这样一个天赋或者是本能的愿望,潜移默化地他在我的身边构成了一种影响,就是这么一种情况。

99艺术网:他是你最早的启蒙老师。

宋永红:没错。其实在他画得很好的时候,我上初三的时候,我想想,初三了时候他已经上大学了,就上天津美院了。他比我大5岁,我初三的时候,他已经上天津美院了,在天津美院读版画系。那个时候,我也是朦朦胧胧的不知道到底将来做什么,因为那个年代都是比较朦胧的,而且没有明确的目标,就是不知道将来要干什么,绝大多数的人是这样的。

99艺术网:可能就是那个时期的关系。

宋永红:没有什么明确的理想和愿望。比如现在年轻人还有一个基本的想法,就是说我是不是能挣点钱,我什么时候买房子。

99艺术网:你们那个时候比较单纯。

宋永红:那个时候没有这个概念,因为那个社会环境没有指标给你,非得要怎么着,所有的东西还是接近于所谓的尾声,计划经济的尾声,就是房子可以住单位分的,将来毕业了考不上中专、大学,考不上这些学校可以顶班。因为我们家,我父亲当兵,最早在东北吉林的一个中朝边境的小县城里面呆过很多年,我们转业到了太原,因为我祖籍是山西的。我们到了太原以后,分到一个兵工厂,这个厂子很大,有几千人的一个大厂子,我们就在一个家属区里面,上自己的子弟小学、子弟中学,这样一路过来的。你就想那个结构,可能将来没有什么爱好,也没有什么出路的话,就顶班就完了,家长也是这么想的。

99艺术网:做一个工人。

宋永红:对,或者在单位里怎么样,是一个可以看得着的路线。后来这种变化就特别大了,自己也没有想到。

【编辑:石棱】

第二部分 学院传统——宋永红构建自我艺术之路

99艺术网:后来宋老师又考了一个非常好的学校?

宋永红:之前其实也是经历过很复杂的过程。因为小的时候,按照父母的态度去评价你,你其实是一事无成的一个角色。因为学习也不好,我就是实话实说,真的是学习不好,而且也没有什么明显的爱好。家长完全处在一种拿你没有办法,不知道该怎么办,突然有一天我就开始画画了,家里面就觉得可能这至少是不出去瞎玩、疯跑或者惹事的一个事,能坐在家里边了。然后就一点点开始,后来我哥在天津美院上学的时候,第一个学期放假回来,听我妈说我在画画,就特别高兴。就这样一点点跟他交流,他告诉我们怎么画素描、速写,就一点点地接近了这个东西。最初的时候,也没有想到自己要上大学,或者上那么好的一个学校。当时叫浙江美术学院。里边充满了偶然和意外,我觉得是这样的。

99艺术网:也是宋老师的天赋、爱好赶上了这个机遇,有了这么一个环境,抓紧了时机,还是有一些必然的条件。

宋永红:对,所以就这么稀里糊涂地上了浙江美院了。

99艺术网:宋老师是88年毕业的?

宋永红:对。

99艺术网:当时80年代中国现代艺术发展特别快,很多艺术群体出现。在85年的时候有一个展览特别值得关注,就是“85新空间展”。这个展览的成员好像大部分都是你们浙江美院的一些学生做的,浙江美院还有一个社团叫“青年创作社”,包括你们版画系的。当时宋老师还在校读书吗?

宋永红:85年我读二年级,84年上的学。

99艺术网:当时这个环境对你的影响大吗?你是怎么看待很多艺术群体、现代艺术在中国发展,在80年代,你是怎么看待的?

宋永红:我的起点比较幸运,因为我当考生的时候,我看的那些东西和我学习的东西,其实已经从现代主义早期的东西开始了。那个时候很多考生可能更多地是看苏联或者是看古典的基础,我当考生的时候就已经开始看现代主义的东西了,比如现代主义早期,像高更、塞尚、梵高的东西,已经看这些东西了,后来看现代主义中早期,像毕加索、立体主义、野兽派、德国表现主义的东西,从考生的时候,就开始看了。

99艺术网:80年代有很多画册,很多翻译的东西已经到中国了是吧?

宋永红:对。上学以后,实际上这个影响已经是有一个潜移默化的过程了。这一点当时还是受我哥的影响,他很早。因为他上学的时候,已经开始接触和关注一个新的价值体系,从欧洲来的一个价值体系,这个东西对我来说是非常重要的。我入学一年级的时候,其实也有很大的障碍,就是你一入学以后,突然发现学生,同班同学绝大多数所使用的手法还是比较学院或者是比较苏联的那一套的东西,这一套东西在一年级上学的时候,一年级的代课老师比较认可这种价值。等于我一进去以后特别不适应这种东西,就是你的体系和你自己接触的潜移默化的价值标准跟他这个体系还是相矛盾的,就是在一年级的时候特别明显。后来就发生了一个特别大的质的变化,一进入二年级以后,老师也变了,整个浙江美院给你提供的环境也是让你觉得非常宽松、非常自由的一个空间,跟你想象的完全不一样。

99艺术网:当时浙江美院还是比较重视现代艺术的?

宋永红:因为它有一个传统,最早30、40年代的时候,很多从浙美出去的老艺术家,包括林风眠、赵无极、潘玉良,很早现代的一帮艺术家,那帮老大师们去法国,有过这种传统。后来到了80年代以后,浙江美院,当时大家印象最深的就是浙江美院的藏书系统跟其它学院是不一样的。浙江美院主要是现代和实验性的信息、资料,这个学院本身也具有这样的传统。

99艺术网:当时有一部杂志影响特别大,叫《美术译丛》?现在叫《新美术》。那个时候它就翻译好多西方的一些哲学,现代的一些艺术价之类的。

宋永红:对,包括年轻的一些老师,比如说洪再新,还有范景中老师,他在翻译贡布里希的东西。

99艺术网:《艺术发展史》。

宋永红:对,有很多不一样的,就是跟其它学院不一样的系统,而且那儿的老师也非常好。我的印象中,当时的王公懿老师,(韩黎坤)老师,还有梁铨老师,这些老师当时的年龄可能跟我现在差不多,然后跟学生的关系非常融洽,而且给学生的宽容度也特别大。所以你在这个空间里边得到的系统和去往下走的路子就明显不一样了。

【编辑:石棱】

第三部分:理想与现实的差距,未来何去何从?为艺术而抉择!

99艺术网:宋老师在大学毕业分配到北京工艺美术学校,讲一讲你的这段生活,我知道你后来又出去了,成为一个职业的艺术家。你当时为什么想从学校走出去?按照当时的环境来说,从一个大学分配到学校,很多人也是走这样的一个方向、一个套路。对一些画家来说也是比较好的安排,就是你可以去创作,也可以去教学,大部分学画的人还是做老师的比较多一些。你当时到那个学校之后,你是处于什么样的环境,以及到后来你为什么想从学校出来专心去画画的?

宋永红:说实在的,当老师的第一天我就想离开那个地方,我不太适应这个东西。

99艺术网:条条框框、规律的那种东西。

宋永红:也不是规律,就是学校里面给你提供的氛围,跟你内心的想法完全不一致。当时你当老师是一个非常好的条件。因为毕业的时候,在学校还行。

99艺术网:当时很多学生都是回到原籍,你分配到北京应该是比较好的去向。

宋永红:当时大家都想来北京。一个是留校,一个是来北京,我两件事都成了,也留校了,北京这边也办成了。因为北京这边有一个同系的,比我高一年级的学哥,帮我联系的工艺美校,因为他在这个学校当老师。就是两头都成了,留校这边是韩黎坤老师帮我争取到的名额,大家觉得你不错,应该留在学校,就是两个很好,当时非常矛盾。最后还是选择了到北京去试一试,北京这儿有很多不确定的因素。但是北京大的方向上考虑是对的,因为北京毕竟是文化层面比较多的一个空间,给你一个锻炼一下的机会,然后就来了。

来了就开始上课、教学。因为到了工艺美校教学生基础课,工艺美校主要是设计类的学校,绘画只是作为学校基础的部分。我去了以后,主要的任务就是教他们素描、色彩。

99艺术网:比较简单的基础课程。

宋永红:对。第一个学期还比较兴奋,因为没有经历过这种生活,跟一帮小孩在一起,带他们去画写生,班里画人像觉得挺好玩的。后来就发现,这个课太多了。每个学期安排400节课。大概要连续上两个半月,就是一个学期差不多四个月,这个课程还是贯穿在整个学期里边,你每个礼拜都有课。

99艺术网:就不可能有时间做自己的事情,搞创作之类的。

宋永红:对。所以你毕业以后第一次就遭遇了理想和现实的尴尬,或者是这种不适应。因为年轻,我毕业的时候,可能比你现在这个年龄还要小一点,我21岁。毕业以后,直接面临的就是我想画画,每天上课太烦了,而且越到后面的教学,所谓的基础教学是一个重复性的。就是结构、构图、色彩关系,特别无聊的这些基础教学内容。

99艺术网:对你来说就是重复。

宋永红:我特别不适应。后来我跟在国外生活,当过教师的这些人交流过,他们说做教师是一种专门的才能,在西方来讲教学是专门的才能,它可以比较系统地把自己的知识以科学的方法灌输给学生,它有一套很科学的方法。但是你自己是一个画家,你的随意性特别大,就很缺乏这种条理性,你在这里面找不到乐趣。所以其实一直想离开这个地方,但是这个挣扎的过程也不短了,有八年的时间。

99艺术网:和你同时毕业的是不是也有一些人在学校里,是做教学的多,还是做创作的多?

宋永红:其实很多人并不见得毕业以后都要做艺术,因为那个时候特别明显,做艺术干嘛。不像现在毕业做艺术可以卖钱。

99艺术网:当时没有这个环境,当时中国的艺术市场还没有发展起来。

宋永红:那个时候根本没有市场,一片渺茫,别谈市场这两个字,什么叫市场都不知道。

99艺术网:一方面是市场,另一方面当时是大学直接分配的。就是从大学毕业以后直接分配工作之类的。

宋永红:对,或者你通过关系联系单位,或者是国家分配,大多数人都在毕业那一刻挣扎一下,有关系的找关系,没关系就跑路子,总之希望自己好一点。后来在这个学校里呆着,这个学校对年轻老师这块,就是你自己创作也好,还是提高也好,尤其是做绘画这一块一点都不支持。

99艺术网:没有大的环境。

宋永红:一点都不支持,宁可有一些房间空着也不让你用,然后几个老师挤在一个十几平米的宿舍里边,一挤挤好几年,根本不可能画画。

99艺术网:还和你们上大学的时候不一样,大学有一个教室,那个比较好。

宋永红:那个地方是专门让你画画的,但是你到了单位以后,除了睡觉、吃饭的地方以外,就是挤在办公室里整理教案,打学生的作业、判分。然后就是无聊地聊天,是挺恐怖的一个环境。

99艺术网:没有搞创作的环境和条件。

宋永红:绝大多数当时毕业的学生也没有搞艺术的愿望。因为艺术也好,还是怎么样也好,中国人可能心里面有一个潜在的衡量或者是价值置换,就是我干这个能得到什么?一般都是这样的,有一个置换的概念。但是我觉得我当初跟现在的想法没有变的一点,因为我喜欢这个东西,是非常简单的一个动机,就是你在这里面能够得到乐趣。至于它最后能变成什么,我也不知道。明确地说,当时就是这种感觉。

【编辑:石棱】

第四部分: 走出去才有出路,一个非常重要的阶段

99艺术网:宋老师从学校出来之后搬到什么地方了?

宋永红:我想想,其实这八年中间有很多的故事,肯定时间很短也说不了那么清楚。我实际上是97年从学校出来的。我88年毕业,96年的时候,已经跟学校有一点问题了。当时的校长,我不知道,也可能是他怎么样。

99艺术网:他在工作上考虑得多,给你的施展空间特别小。

宋永红:不是空间小的问题,是他完全不把你当回事,你也没有理由让他把你当回事。就是作为他的角度来讲,作为一个设计类的学校,他更希望做设计类的这些老师能比较频繁地去参加展览,露脸等等。你一个做基础课的老师,就把你的基础课搞好就完了。其实我从90年以后,我们参加展览就比较多了。实际上,从我个人的角度来讲,我没有耽误给学生的课,而且到今天为止,我教过的学生还有跟我联系的,就是这种关系是没有问题的。包括我对学生的责任也是没有问题的。我都不太理解他是处于一种什么样的判断,当然不是针对我一个人,就是当时88年、89年、90年,这三年进去的年轻人大概有50、60个,来来回回的进到这个学校。我97年离开这个学校的时候,大概有40多个年轻老师离开了,因为各种各样的原因。

99艺术网:大部分全都走了。

宋永红:因为各种各样的原因离开了这个学校,我是其中一个。97年,当时学校给了一个条件,说给你解决一个住处,你可以离开学校,就搬到鼓楼那边去了,有一个平房,97年、98年、99年,差不多99年底的时候,从鼓楼这个地方搬出去了,中间也在别的地方租过工作室,主要是在那儿块。99年年底的时候,因为花家地这个地方有一些房子可以打掉墙,当时觉得在楼房里边空间小,在自己家里画画也不可能。肯定这个地方有一些墙是石膏板墙可以打掉,可以有一个相对大一点的空间。

99艺术网:适合自己选择做工作室。

宋永红:当时张晓刚、陈文波他们先去了,我们就通过一些朋友介绍,当时跟这帮人还不是很熟,就是互相知道他们的名字,但不是很熟。大家就因为这个原因,另外一个房租也不是很贵,就搬到那儿去了,住在一块。

99艺术网:从学校出来之后,你就没有教学任务,有了一个自己独立的时间,这段时间你感觉是不是比较轻松?

宋永红:从时间上讲比较自由,实际上在做事情讲,没有觉得轻松多少。反而面临的问题越来越多。

99艺术网:面临什么问题呢?

宋永红:就是你对未来的一种不确定,没有安全感。大部分是这种东西,因为98年孩子出生了,我的女儿出生了,虽然那个时候也有一些积蓄,我觉得钱对今天的人来讲是不能回避的一个问题,因为它太直接了。其实我当时当老师那一段时间已经开始有一些作品卖了,也有一些积蓄。当时给你的感觉,就是你还残留着一种在大学毕业了,我有单位,在单位我没有问题,为什么离开这个地方呢?还有一种不太平衡的心理。同时你对进入社会还有一种恐惧、不确定因素,这些不确定因素明显地摆在你的面前。还有一个问题,实际上就是你在学校接受的系统,比如艺术这块,经过毕业以后七、八年或者是十年以后,这个东西回过头来你也要质疑它是不是有问题。因为你看到很多东西,你也自己在做作品的过程中也有很多的体会,有一些东西时间长了以后不能成为固定的东西,因为艺术是一个生长、可变的过程。那么今天的现实发生变化的时候,是不是这是最充分的一种东西,在表达它的时候是不是唯一的,你会想这种问题。

99艺术网:包括对生活、对创作的一些思考。

宋永红:对,很综合。

99艺术网:你到花家地之后,和张晓刚那些艺术家交往,对你的创作有哪些影响?

宋永红:在花家地最大的一个好处,就是每个人都有一套自己的系统,大家在一起碰撞。大多时候白天画画,晚上就坐在一起聊天、喝酒。那一段时期是非常好的时期,至少大家把现有的,自己储存的知识也好,信息也好,价值判断也好,全部都拿出来了,拿出来碰撞,然后互相刺激。那一段经历了将近四年的时间,到2003年底左右,就是99年-2003年底左右,大概就是这一段时间,大家从花家地那一块,就是一代、二代,可能分三到四代,可能一到三代花家地的艺术家,后来又有马六明、邱志杰、曾浩、张小涛、美国过来一个韩从武,还有策展人唐昕。

就是第一代、二代全扎在那儿。还有很多人,还有日本人,还有任小林,一大帮人在那个地方,然后就陆陆续续搬离了这个地方。搬离的契机是什么呢?就是因为大家赚钱了。赚钱以后大家就开始寻找,应了那句话叫“分久必合,合久必分。”大家差不多有一些东西在那个阶段已经完成了使命,大家开始寻找自己的空间。

99艺术网:除了在学校接受过学院式的教育,可能这段时间是你离开学校之后,这段时间是最美好的,对你印象来说比较深的时光?就是从学校出来之后,除了在学校上课,接触教育之外,这段时间和周围的艺术家朋友交流艺术,探讨艺术,交流思想的这段时间是你离开北京工艺美校之后一个比较好的时间段?

宋永红:我觉得这段是非常重要的一段。

99艺术网:我觉得艺术家不可能把自己闭塞在一个地方,或者拘束在一个环境里,肯定要和周围的环境相接触,和周围的艺术家相交流,这样大家可以更多地学到一些东西,交流一些东西,碰撞出一些东西出来,对你的创作也是很有帮助的。

宋永红:对。

【编辑:石棱】

第五部分:相信直觉,表现直觉,宋永红的艺术特色

99艺术网:宋老师的作品给人的感觉是比较忧郁、魅惑,感觉看起来又比较淋漓尽致,就像看电影一样,给人一个很大的想象空间。我知道宋老师在90年的时候和王劲松有一个展览,批评家说你的作品透露着一种“调侃和自嘲”的心态。那么宋老师在90年代的作品,以及到92年在广州双年展有一个作品叫《老年夫妻》,我看宋老师的作品中透露着很多性的暗示。但是当时有一些作品也有一些性暗示的东西,你作品中的这种性暗示感觉是比较冷漠的,有点麻木不仁的感觉。不知道宋老师对你作品中性的意味、含义是怎么理解的?

宋永红:我觉得就是当时选择这样一个方式,最主要的一点,就是针对所谓严肃的艺术去找的这么一个角度。可能在那个时候,因为作为表达性的主题,其实也不是什么新鲜事。但是在当时的那么一种社会价值,普遍的标准背景下,你想找到一个不太严肃的东西。大家都很严肃、很正经或者是觉得我做艺术应该强调美、崇高、高雅、有品位、有高尚的审美。我觉得就是针对这种东西。因为那种东西在当时来讲太装了。

99艺术网:很严肃。

宋永红:你就想用一个不太严肃的东西跟这个东西调侃一下。其实基于这个理由比较大。

99艺术网:宋老师在我们中国现代艺术发展中,栗宪庭把宋老师和方立钧、岳敏君归纳为玩世现实主义,我感觉宋老师的作品和他们的作品还是有一些不同点。他们的作品,我感觉还是更多地关注社会、政治大环境对人的一些影响。我感觉宋老师的作品中更多地是透露对自己、对个体、自身的一些思考,没有和他们对这种社会、大环境的关注。您对这种特点是怎么把握的?

宋永红:在通常的艺术,不管是在哪个领域里边,总是要强调一个大的框架,一种历史的使命感,或者是要捕捉大的历史事件,或者大的文化框架,很容易走这样一个路线。其实最初的一个出发点,就是想做我自己有知觉的东西,我觉得这个对我来讲很重要。因为你也可以理解关于社会背景的大框架是什么,关于社会体制和你个人的关系是什么,你也可以理解。你可以去理解,但是对你自己来讲是不是有知觉地去表达,就是这个“知觉”对我来讲很重要,我要选择一种自己能感觉到的东西。这种感觉到的东西就是以我的眼光、体验、幻想置换出来的一种图像,这个东西对我来讲是非常重要的一件事情。

当然我觉得你在理解一个大框架的时候,它也会建立一种有知觉的东西,这种有知觉的东西,可能还是在一个过程中。包括我个人的角度,它也是处在一个过程中,并没有说那样一些人就是在一个社会框架里边或者是大的问题里面走,就没有问题。或者我这样坚持就没有问题。大家都是一个动态的,可能会置换,也许有一天,关注大主题的人开始关注自己个体,比较知觉的东西。也许有一天关注直觉、个体的艺术家会关注大的东西,这都有可能。但是我觉得首先一点艺术家去表达这种东西的时候,要把它怎么样去置换成一种可以感染人的图像,这个东西很重要。就是把它变成一个所谓叫做艺术的一个东西。

99艺术网:是一种表现形式,有人选择大的环境、大的背景。可能宋老师就选择这种个体,个体的直觉。

宋永红:对。

99艺术网:当时宋老师感觉哪些因素,或者哪些作品对你的影响非常大?就是对你创作变化的一些影响。是超现实主义的,还是什么哲学思想等等。

宋永红:我所受的影响是一系列的。比如最早开始,我刚才说的那个,包括考学前的那些知识、接触,对书本的一些接触。一直到上学,浙江美院学院给我提供的环境,大量的藏书,包括西方一些现代主义的东西,以及《美国艺术》杂志介绍的一些后现代的东西,包括美国的波普文化,包括当时在学校里边,其实“85新空间”这帮人有一部分已经是刚刚毕业的一些学生,不完全是在学校的学生,他们做的一些作品,包括当时张培力、耿建翌他们的一些画,包括西方的超现实主义,像基里科的东西,还包括后来达利的一些东西,包括一些文学作品,包括《百年孤独》里面描述的魔幻现实的感觉,包括卡夫卡的《变形记》,他是一个非常综合的影响,潜移默化地选择一些适合你胃口的东西,你再咀嚼、消化这些东西。然后把你咀嚼、消化的东西变成你今天看到的现场,就是今天中国的现场是什么,现场对艺术家来讲非常重要。

【编辑:石棱】

第六部分 :宋永红与“中国现代艺术”

99艺术网:宋老师接触艺术市场是比较早的了,从刚开始说在学校里已经逐渐地卖出一些作品,当时你也参加了“89现代艺术大展”,这在中国现代艺术发展史上影响比较大,你能给我们讲一讲当时的一些情况吗?

宋永红:我上学的时候就参与过这种活动,比如山西有一个艺术家群体,当时叫“艺术家群体”,85、86新潮的时候,山西就有一个艺术家群。当时有几个主要活动的成员,一个是宋永平、王继平,还有王亚中等等,有那么5、6个人。

86年的时候,我可能要去山西。后来我哥就说我们这儿要做一个展览活动,希望你能来参与一下。我就借这个机会参与过这个东西,当时做了一个行为,就是86年的时候,我不知道你看到过资料没有?叫<<一个场景的体验》,就是我跟我哥做了一个行为,就是宋永平。

99艺术网:我看了。

宋永红:86年的时候就开始。为什么说那么早就开始涉及到这种东西?就是因为这个学校给你提供的资讯、环境给你的印象,包括“池社”的影响,包括“85新空间展览”,包括当时谷文达老师在学校里边做的“实验水墨”,包括一些年轻老师写的一些文章等等,就是给你构成了一个整体的印象。觉得好像在艺术上有一个更大的东西,超出学院的东西在等着你去做,而且是很丰富、很刺激的一个空间,很新鲜的一个东西。一直到后来,这种思考一直没有停止。

88年毕业以后,还去参加过“黄山会议”。那次也是我哥把我的作品带过去的,当时我不是被正式邀请的,是我哥把我的作品带到了会上,有一个幻灯展,就是看我的毕业创作。当时大家也有印象,当时就觉得好像跟其他艺术家的类型不太一样,因为其他艺术家都是建立在哲学的背景下,大灵魂、大问题,都在强调一个大的框架,但是我很具体。我当时的毕业创作就是画了一套校园生活,就是浙江美院的环境,但是陌生化地处理,把它以个人的方式抽离出来,变成一个图像。

99艺术网:当时做这种作品的人很少。

宋永红:对。当时有这么一个经历。当然当时也发生了很多故事,我想你要看“黄山会议”一些背景资料的时候,回顾85时期资料的时候,你会了解当时发生了很多故事。我那个时候已经在工艺美校当老师了。88年底的时候,我接到吕彭写的一封信,希望我们参加“89现代艺术大展”,我们兄弟俩,还专门给我也写了信,给我哥也写了信,邀请我们参加这个展览。当时我毕业以后,因为你脱离了原来学校的环境,后来就很本能地说画画吧。因为你没有别的基础和空间去做别的事情,画画是最方便的。那个大展,一个是展了我们当时86年行为的图片,另外展了我的两幅小的油画。就是这样的情况。

【编辑:石棱】

第七部分:艺术家与艺术市场,一个不可回避的问题

99艺术网:刚才宋老师说艺术家不可能回避艺术市场的问题。你可以结合自身从开始到现在的这么一个过程,谈一下对中国艺术市场,或者对你个人来说,你怎么看待艺术市场?

宋永红:我觉得市场跟一个艺术家的选择是没有关系的。这是最根本的。如果你要考虑你跟市场关系的话,简直就没法弄了。

99艺术网:在80年代那个时候,中国艺术市场还没有特别成熟,还刚刚兴起。那个时候,是不是感觉更适合艺术家搞创作,因为环境比较单纯,大家只想去搞作品,做一些创作之类的,和现在还是有一些不一样的。就是你现在面临的创作环境和那个时候不一样,你觉得哪个环境更适合艺术家去搞创作?

宋永红:我觉得没有什么更合适的环境,等着你搞创作,没有这个问题。任何一个阶段,你都可以说是更合适或者是更不合适的,这取决于你的态度,你对艺术的态度很重要。那个时候相比之下,好像是没有什么所谓市场对你的胁迫和干扰,可是你的经济很窘迫,你也没法往前走,也有这个问题。

99艺术网:其需要市场迎合自己。

宋永红:肯定这样,要不然就找一个单位上班,肯定要有经济来源。

99艺术网:宋老师当时从学校出来之后,脱离了别人看来比较安逸的生活,上课、教学、发工资、生活。

宋永红:当老师的时候特别羡慕在圆明园画画的那帮人,觉得每天画画多好啊。

99艺术网:他们当时生活非常窘迫。

宋永红:是。我认识那儿的很多朋友,谈到那段经历都是酸甜苦辣的,也经历了很多磨难和艰难,其实非常不容易。回过头来看,你在单位当了几年老师,某种意义上讲还给你提供了一个基本的保障,同时你的生活经历、工作经历也提供了一个不一样的考虑艺术的角度。

99艺术网:宋老师从学校跳出来作为一个独立的艺术家,当时也经过一些挣扎,需要一些勇气。

宋永红:没有。当时也谈不上是不是勇气什么的,就是走到那儿了。你走到那儿不离开学校不行了。就是这样一步一步地到了今天这个状态。

【编辑:石棱】

第九部分 现在的艺术批评挺无力的!

99艺术网:宋老师接触艺术市场的时间非常长,也接触到艺术批评。我想听宋老师对艺术品种和艺术家创作的关系是怎么看的?

宋永红:我觉得现在批评挺无力的,就是批评在批评什么呢?有时候我也上网看一些东西,我觉得好像跟批评没有关系,主要是谩骂,尤其是现在的批评,至少我经历这20多年下来,过去在看批评家写东西不是这样一个状态,他至少在努力建设一个东西,或者提出一些问题。就是在阐释和培养一种东西,现在更多地是诋毁和谩骂,或者是互相的一种抵消,就是没有一个整体了。这种整体在渐渐地消解和瓦解。但是这种东西,不能说它是好还是不好。我觉得最根本一点,所谓的中国当代的批评,它没有一个比较本质的框架,不像西方的那套系统是形成一百年了,或者是形成了一两百年的一个过程,他们是一套完整的系统,包括批评家对批评的态度和他进行批评的方式,是非常理性的,非常有自己的规则在做这件事情。但是在中国,没有一个完整的批评体系。所以他更多地是一个情绪化的东西。我觉得是这样的。

【编辑:石棱】

第十部分 : 先解决生存再去搞艺术——对青年艺术家的关怀

99艺术网:现在有很多青年艺术家走入艺术圈,请宋老师给他们一些建议,对他们来说怎么样才能走得更好?

宋永红:我觉得最重要的一点还是生存,不是艺术。我不知道现在年轻人找工作是不是更难一些,面临的问题是不是更多,我不太了解。所以我觉得最重要的一点是要让自己先生存下来,再考虑艺术的问题。然后这一代年轻艺术家有你这一代自身的问题和自身的感觉。我觉得生存可能是比较重要的,也是比较现实的。

99艺术网:像现在艺术市场也因为遭受金融危机,不是特别景气。对青年艺术家来说也是一个挑战。

宋永红:我觉得这次市场大繁荣这块,对年轻艺术家影响是特别不好的,是一个负面的影响。就是他们很难从这种负面的影响中走出去,没准儿因为商业这一块给他毁了,他以为今天画了以后明天就能卖钱了,他完全瞄着这个东西去的。你说现在市场好的艺术家,哪个艺术家没有经历20年以上的奋斗。这种市场短暂的四年,我听说很多刚毕业的学生,有的人开宝马,有这种个别的。这就成了一个模范了,成了一个特别不好的标志了。

99艺术网:还是少数。

宋永红:但是他成了一个活生生的标准。你想我们那个时候刚毕业,宝马是什么都不知道,宝马是谁,以为是人呢。这个完全不一样了。所以这一代的年轻艺术家所要面临的问题很多,没准儿他要走不出来的话,那么这一代就是一个断代,完全在生产垃圾。如果说老一辈艺术家在重复自己,停滞不前的话,那么这一代艺术家,将来可能会变成“垃圾艺术家”。

结束语

99艺术网:宋老师从小一直到现在,都在做一个事情,在做艺术,做自己喜欢的东西,做自己的一些追求。我觉得一个艺术家走了这么长的时间非常不容易,也非常难得。

宋永红:主要是有兴趣就行。

99艺术网:坚持自己的爱好、自己的东西。

宋永红:主要你觉得这个东西还好玩就行,如果有一天你觉得不好玩就不做了,也没有什么可坚持的。

99艺术网:这就是宋老师的本色。好!今天非常感谢宋老师做客99艺术网,希望以后有机会还可以和宋老师交流。

【编辑:石棱】