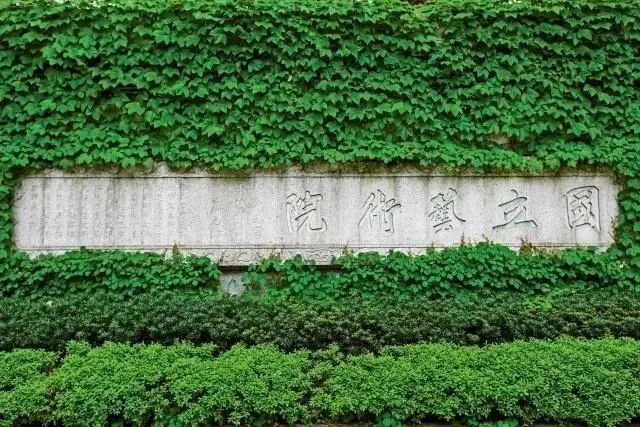

1928年,在杭州西湖湖畔成立的 “国立艺术院”,一个世纪以来都是中国美术教育的顶流。首任校长林风眠带领着他的团队,以国立巴黎艺术学院为蓝本展开教学,致力于绘画的创新,提出了“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”的口号,打造出了中国美术教育史上持续时间最久,影响最深远的艺术花园。

2024西泠二十周年庆典秋拍现当代艺术版块精彩呈献两大专场:林风眠、苏天赐纪念专场和油画·现当代艺术专场。

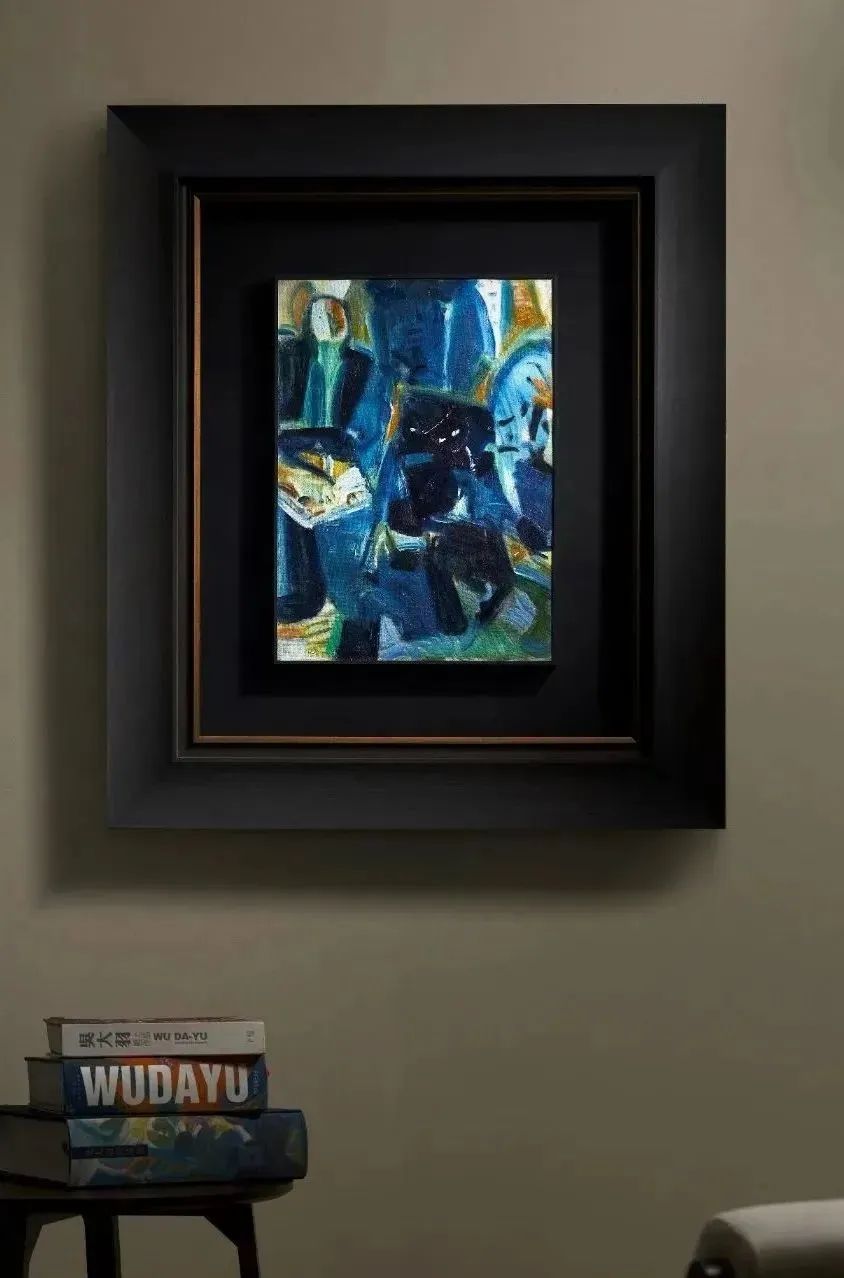

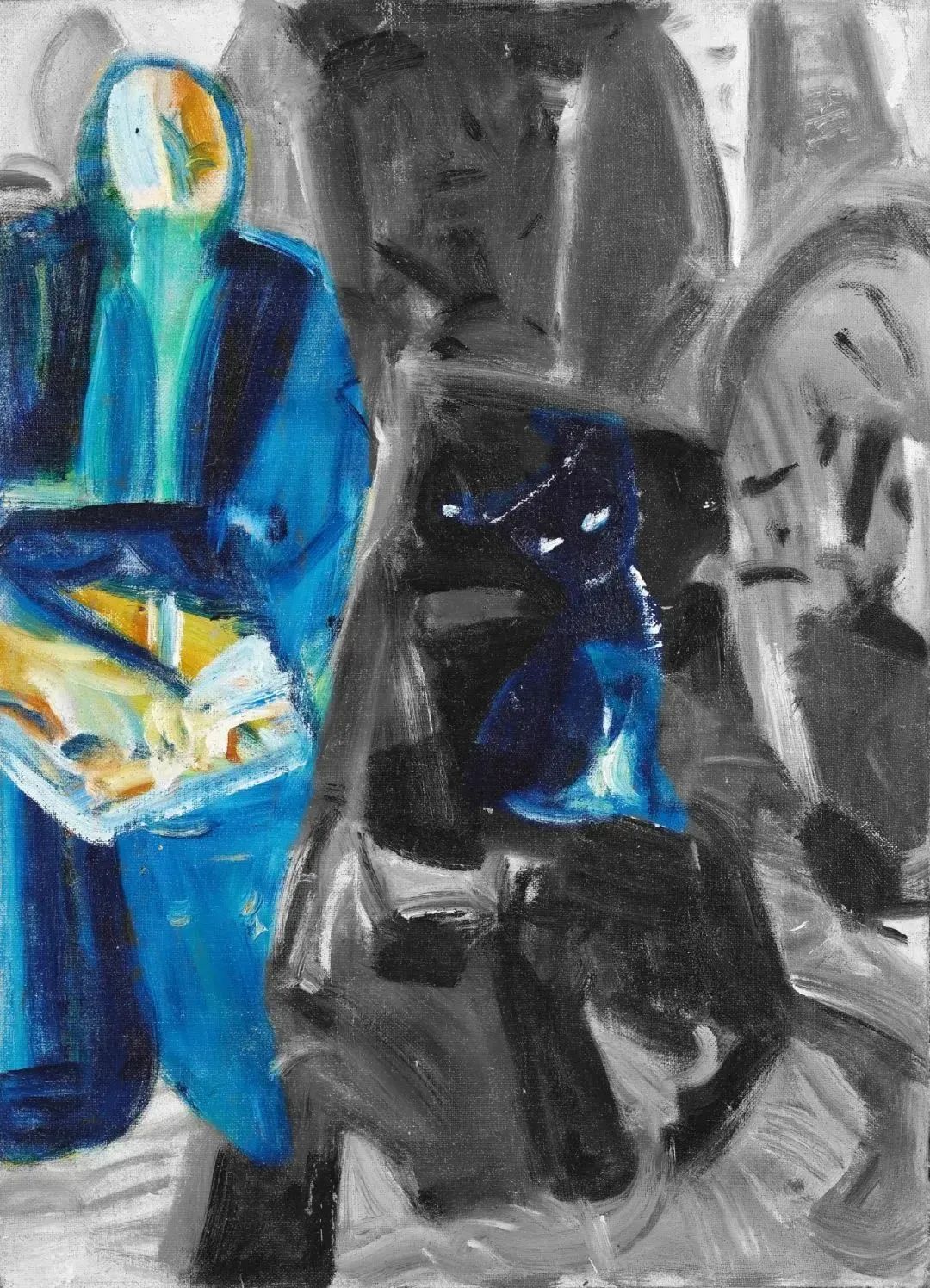

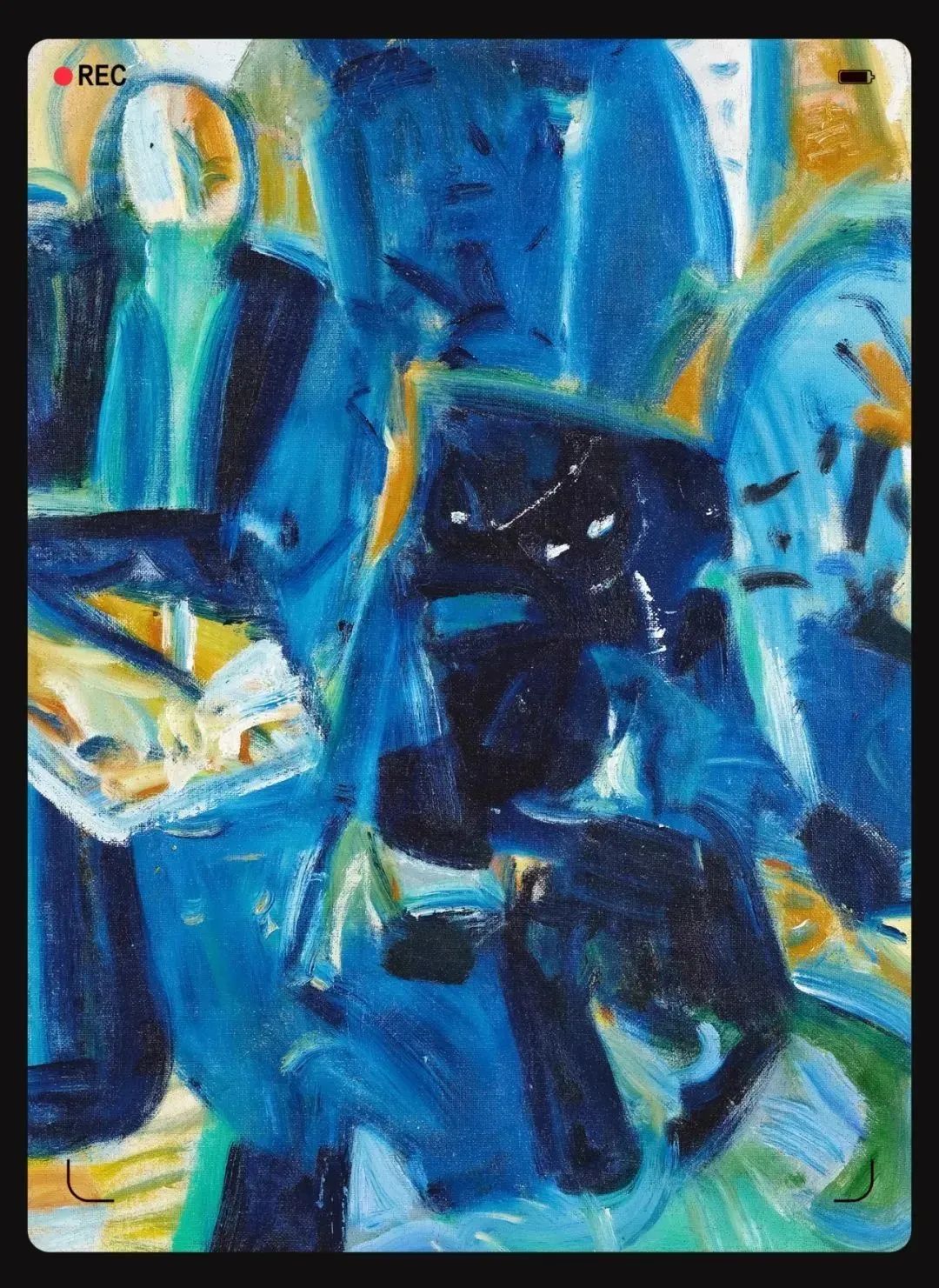

“油画·现当代艺术专场”以吴大羽“艺术的春天”时期“自述式”主题油画作品《带猫的蓝色乐章》领衔,是为继2017西泠秋拍创艺术家个人记录至今的《瓶花》之后,拍场出现的又一经典钜作。因为历史原因,以林风眠、吴大羽为代表的一批纯粹的艺术家艺术教育者在很长一段时间里被质疑被解聘被批判,他们只能困居一隅,在不断减配的条件下孤独地思考和创作。但值得庆幸的是这代开创者并没有因此放下画笔,停下风格之变的脚步,他们在蜕变中已然准备好迎接历史的新生,并创造了各自“艺术的春天”,真诚而热烈。

“此岸花开——林风眠与苏天赐现代主义之路纪念专场”精选两位结缘于杭州国立艺专的二十世纪艺术大师作品,旨在用不同形制不同风格的艺术家作品,展示师生二人在传承与对比中凸显出的东方韵味和各自风格,以及对二十世纪中国高等美术教育的深远影响。主要拍品皆为首现拍场,多由上款人家属和艺术家家属提供,尽显大师们的君子之交和民族性。

吴大羽

在“艺术的春天”初始

打开他手中的小画箱

用爱徒从法国寄回的颜料

为自己和画室绘制了

这幅“自述式”作品

其中的猫和瓶花

都是他“阁楼”时期的挚友

强烈的感情和色彩,让抽象不再抽象

画面上的形象和色彩,极赋“春色”和流动性

在“踏浪的马蹄”和“深邃的楼梯”中

我们感受到希冀和感念

吴师用他的小画室、小画架和小画箱

谱写出一曲诗的乐章

Lot 2156

吴大羽(1903~1988) 带猫的蓝色乐章

布面油画

约1980年作

53×38.5cm

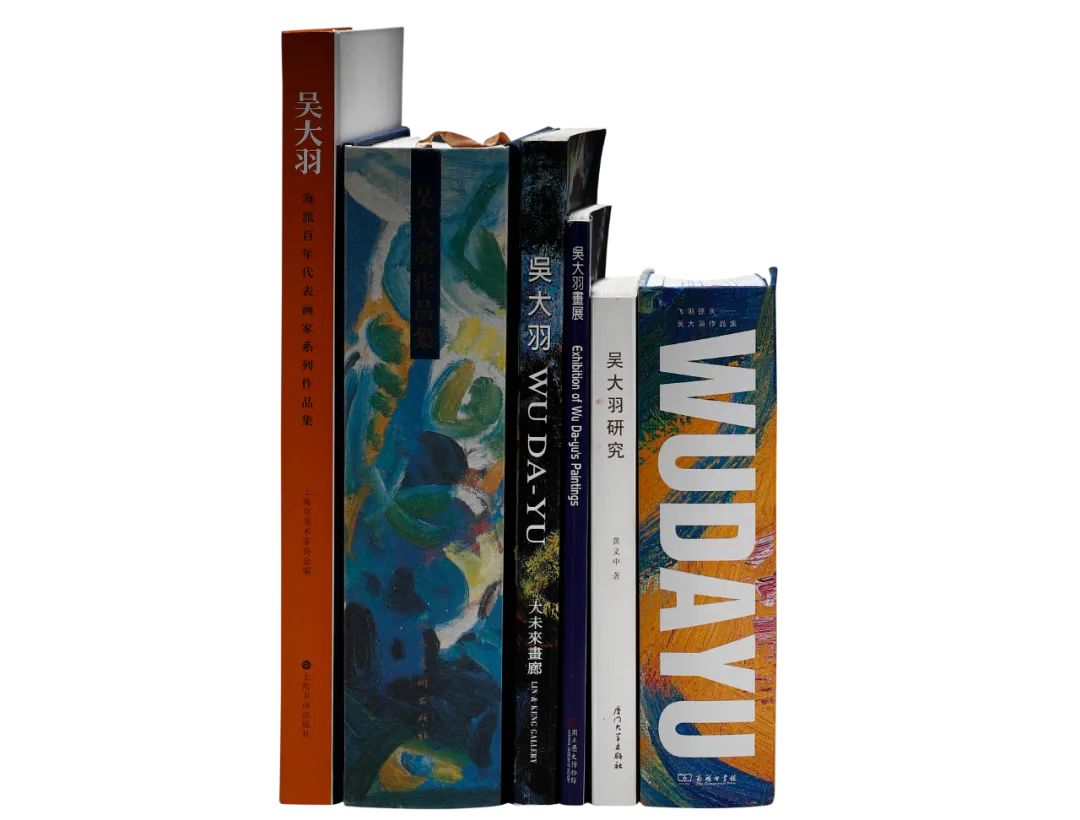

出 版

1. 《中国油画开拓大师——吴大羽画展》P45,台湾历史博物馆,2001 年。

2. 《吴大羽》P118,大未来画廊艺术有限公司,2006 年。

3. 《海派百年代表画家系列作品集——吴大羽》P45,上海书画出版社,2013年。

4. 《吴大羽作品集》P82,人民美术出版社,2015 年。

5.《吴大羽研究》P131,厦门大学出版社,2015 年。

6.《飞羽掠天——吴大羽作品集》P116,商务印书社,2020年。

展 览

1.“吴大羽画展”,台湾历史博物馆,台北,中国,2001年。

2.“吴大羽个展”,大未来画廊,北京,中国,2007年。

3.“澡雪含章”,香港,中国,2019年。

▽

出版物集合

在那个中西二元几乎成为“集体无意识”的时代,吴大羽对东西方艺术壁垒问题的认识就有着独特的见解和高度。他认为“人类的艺术是相通的,用不到分东西,艺术是一种语言,只有时代之别,没有地区之分”。

吴大羽:

“绘画是空间的艺术,

但我的绘画是时间驾驭空间,

其结果仍是为了表现空间,

所说的空间合唱,即绘画的音乐性

——这是我追求的。”

他说:

“人们常说的东西方艺术结合,范围仍太小,太狭窄了……东西方艺术的结合,相互溶化,糅在一起,扔掉它,统统扔掉它,我画我自己的”,

“所说的东方学西方、或西方学东方,这种说法太狭窄了,其实质是‘异方’。艺术上此方学彼方,有什么好说的呢?”

“中西艺术本属一体,无有彼此,非手眼之工,而是至善之德,才有心灵的彻悟”。

“……虚与实的穿插,小小画图间岂容苍茫宇宙,作者云游何处?尊敬的老师80岁了吧!……然而心脏和脉搏的跳动依然如此强烈,我深深感到欣喜,似乎又返回了40年前的西湖艺苑!”

——1984年11月《美术》杂志

吴冠中 《评选日记》

1

阁楼画室和他的直抒胸臆

1940年,吴大羽携妻女回到孤岛上海便搬进了位于延安中路百花巷(现延安中路632弄)的岳父家。五十年代,外调人员来调查吴大羽,尚可以看到他位于一层的画室,画架上是看不懂的抽象画。

吴家的住房情况从1966年开始有了变化,有关单位先后安排三家“工人阶级”家庭挤占了吴家的住房,吴大羽一家只能居住在二层的一间卧室,厨房、卫生间也是两家合用。

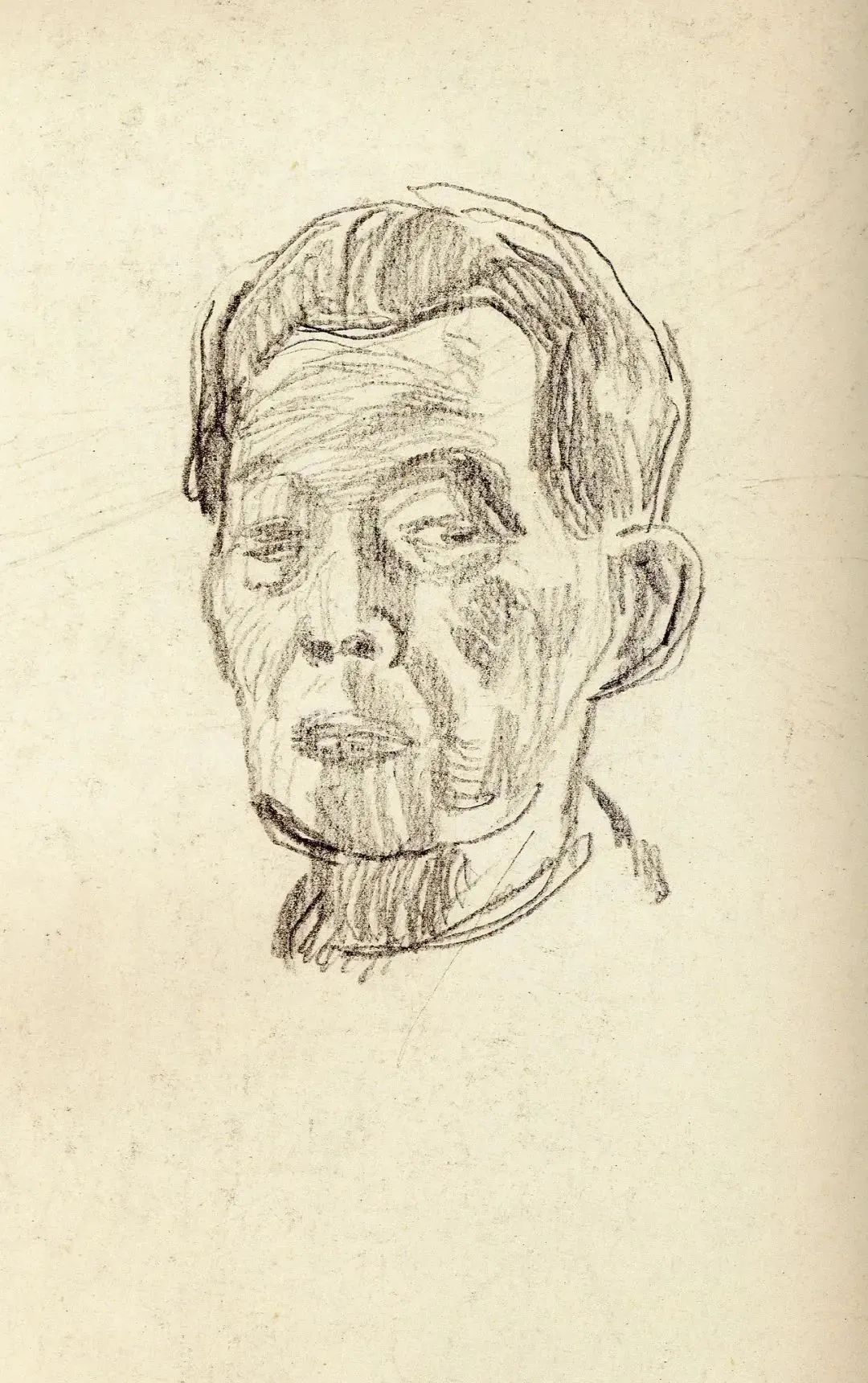

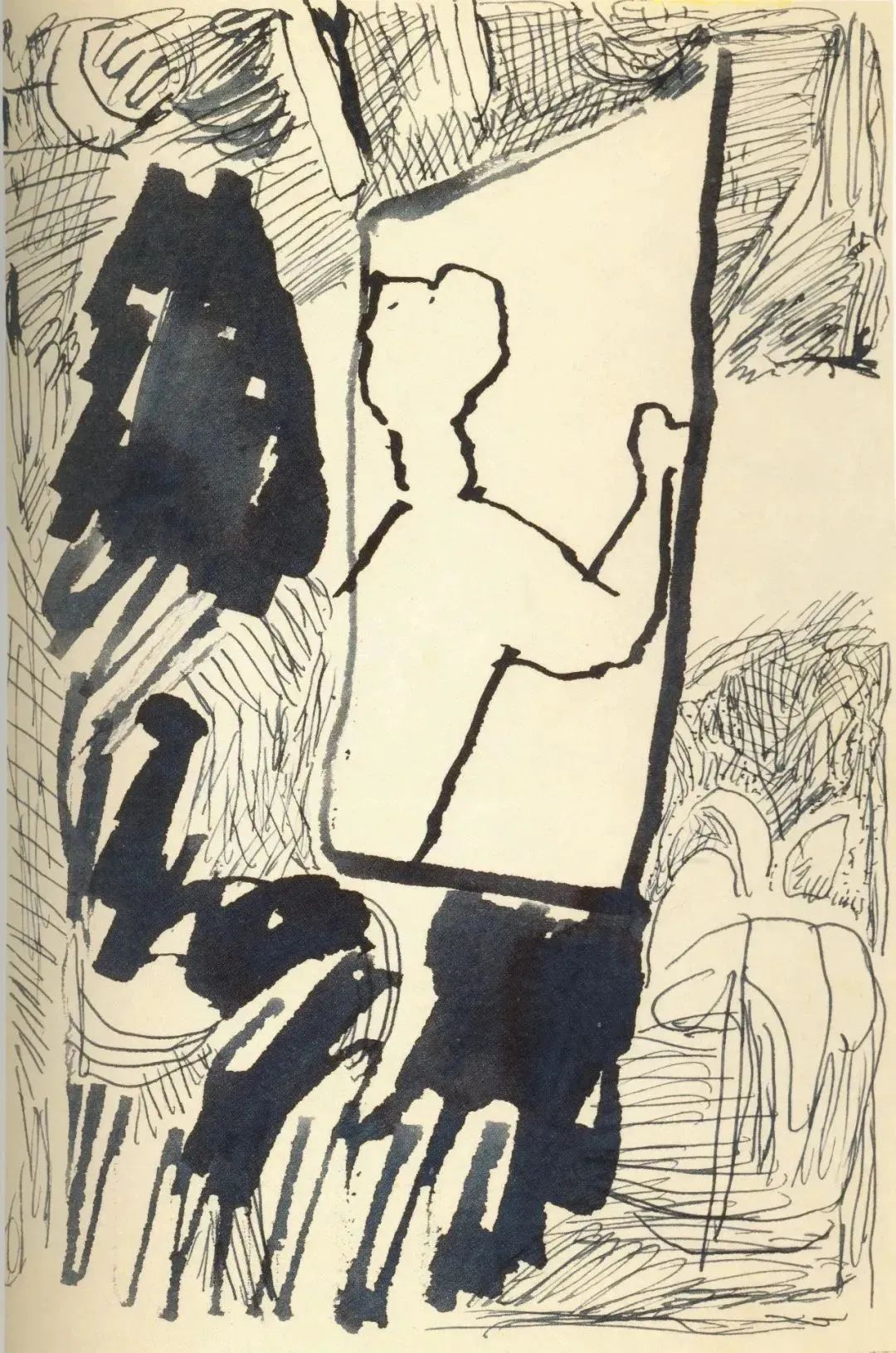

参照:吴大羽铅笔速写“自画像”

吴大羽的画室只能挪到位于顶层的只有10平米的狭小阁楼,从此再没有外人进入过吴大羽的画室。在人生最后二十年的时间里,这间阁楼承载了吴师多少的激情与畅想,起起伏伏,波澜壮阔,付诸笔端的是不同形式的不断涂画和记录思考的文字和诗作。现在留存下来的画作,大多都是吴师创作于这间小画室的。

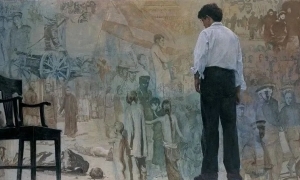

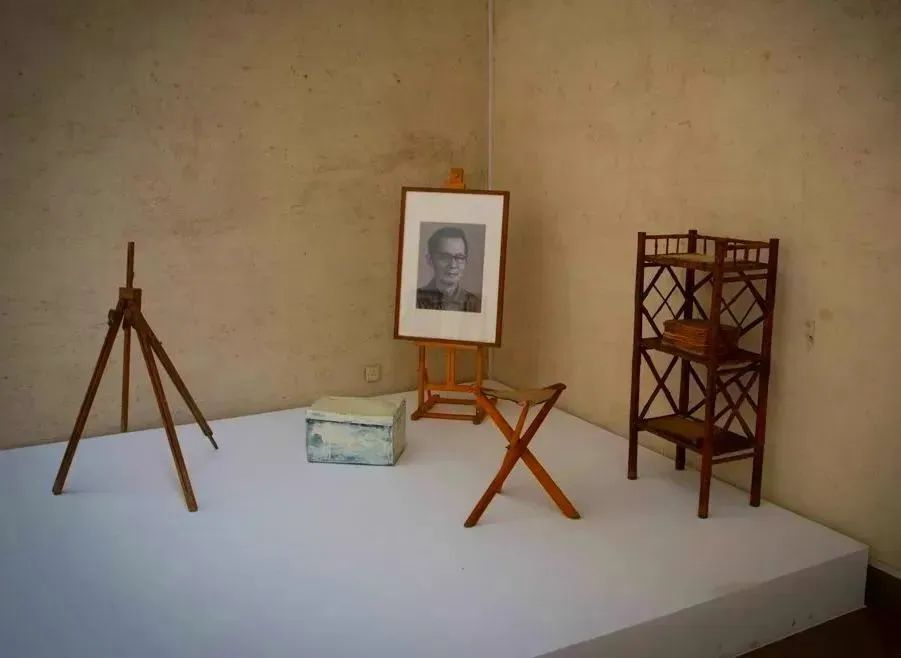

2015年中国油画院“吴大羽文献展”展览现场

如果没有看到这些物件,不会懂得吴大羽和他的世界

2015年5月,由中国油画院主办的“吴大羽文献展”上展出了:画家生前用的小小的画板,小小的油画箱,一米乘以九十几的纸一裁四、一裁六画出来的小小的画……

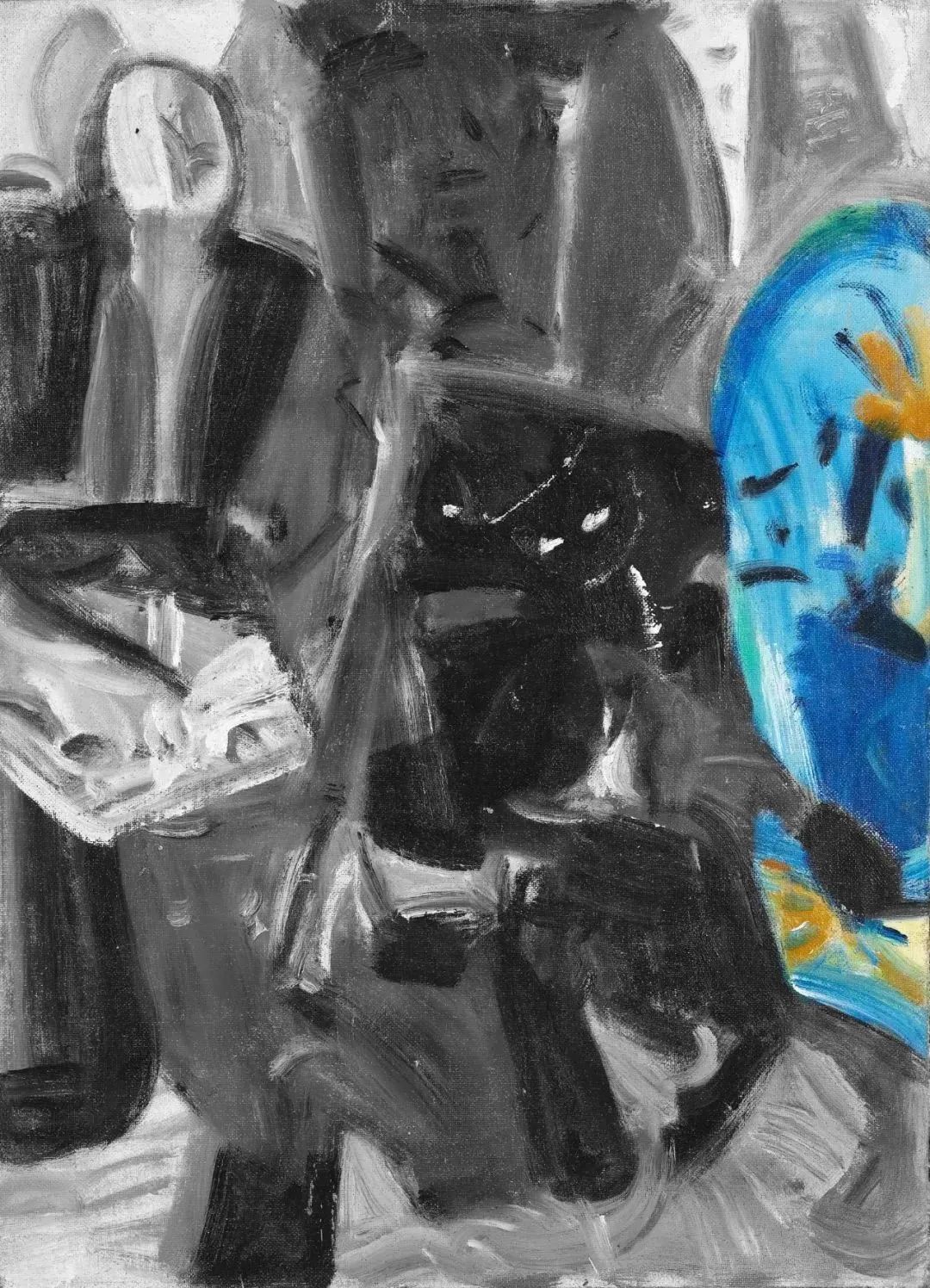

而这些,就是我们眼前这幅作品上的元素:画面左侧的画家,坐在画架前,膝盖上放着正在打开的小画箱,五彩颜色从画箱中流淌,充斥点染着整个画室和吴师的灵魂世界。而他的小黑猫则蹲坐在画架背后,歪头侧向画家,成为作品中的C位灵魂,不拘于这世道。

画家的自述元素,重生的感觉直抒胸臆

现实中的吴师,身心饱受摧残,已然消瘦。1968年10月在隔离劳动中右腿胯骨骨裂,不得不卧床治疗,在没有痊愈的情况下又被迫参加劳动学习,留下了腿瘸的后遗症……

但在画作上,我们看到的是一个健康坚实的体魄,代表着自信和坚强。画家用深色调突出轮廓,又把胸前用浅色蓝绿色调突出层次和肌理,像是在昭示这种旺盛的创作力由内而外散发出来,散布至整个画室。

作品中的“瓶花”及“窗”

画面右侧的位置,是我们所熟悉的“瓶花”和“窗”元素,只是这次的“瓶花”有了“花盆”,给人感觉有了根基和土壤。画家还用了天蓝色和黄色,像是在描绘一派春色和蓝天。猫咪肚子上的白色皮毛还有不规则的一块浅色,像是透过窗照进来的光影,斑斓灿丽。

吴大羽上海故居阁楼的窗

几年前,笔者曾到访过这座吴师的“城堡”,他的儿女一直还住在里面。为了不打扰老人家的正常生活,我几次放弃了敲门的念头,只是远望着阁楼的窗,屏气凝神地感受着吴师生活了近五十年的这片场域,寻找着他当年从窗口望出来可以看到的天空和景象。

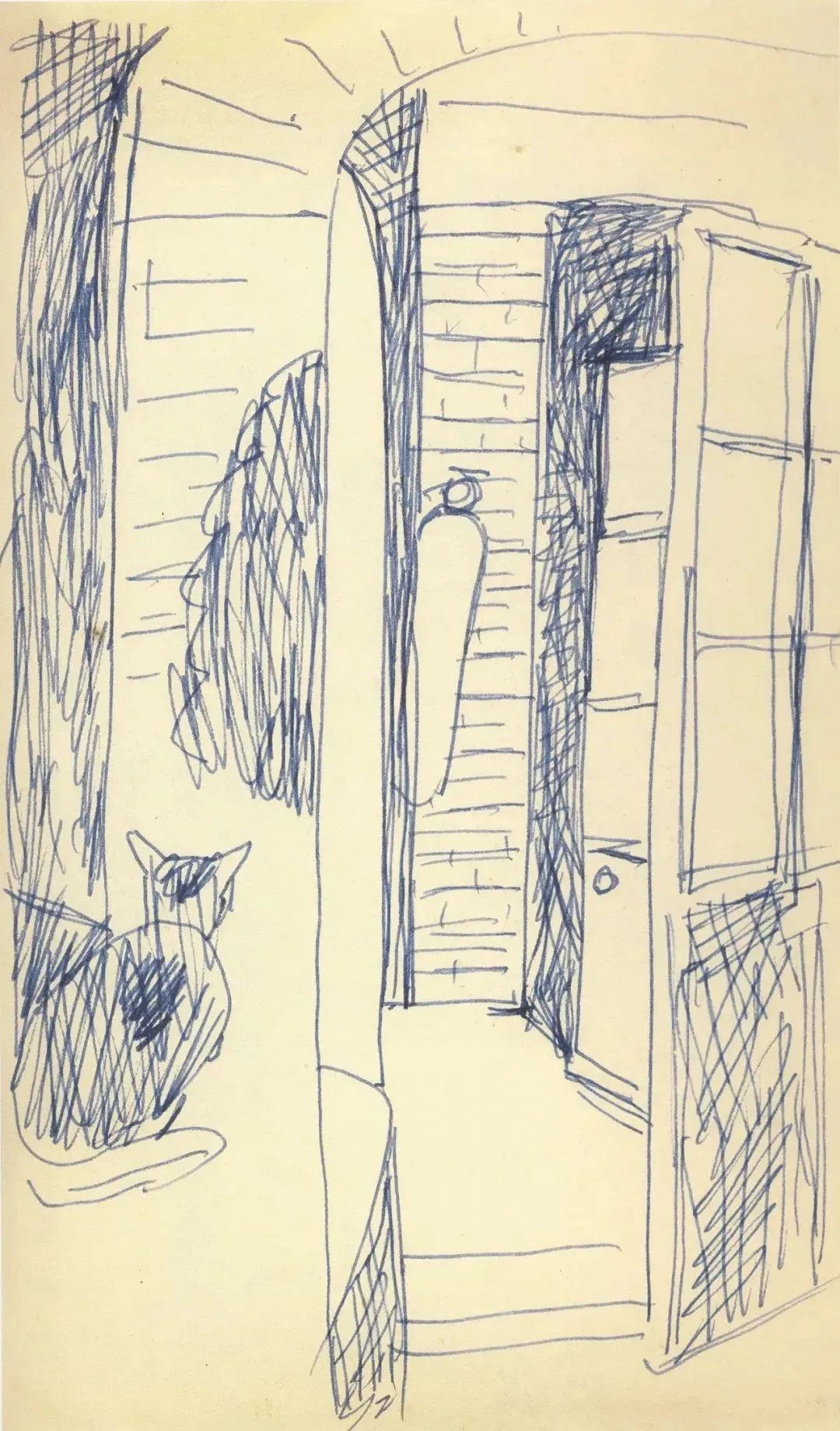

而《带猫的蓝色乐章》中位于画面正中上方那个开着门的画室入口和深邃楼梯,正是他跟家人还有这个世界最坚实的联系!这个空间的营造也增加了整个画面的纵深感,空间尽头是一抹亮色。

画作中的远景部分,是阁楼的门、窗、楼梯和希望

参照:吴大羽 纸本钢笔作品

只有画面右下角这块区域的物象,即黑猫蹲坐的空间不明确。因为吴师腿脚不便,这小小阁楼中应有他休息的椅子或者折叠床,又像是置物小桌。这一部分的线条是离观者最近的部分,很是扎实,也像是内扣的马蹄一般,在一片春色中奋勇前行。

画家把离观众最近的主体区域留给了他的画架和他的猫

吴师的儿子寿崇宁曾说过:

“父亲画画不是为了给大众看到,不是为了让你说好不好,而是他自己心灵的表述,他关心的是人。”

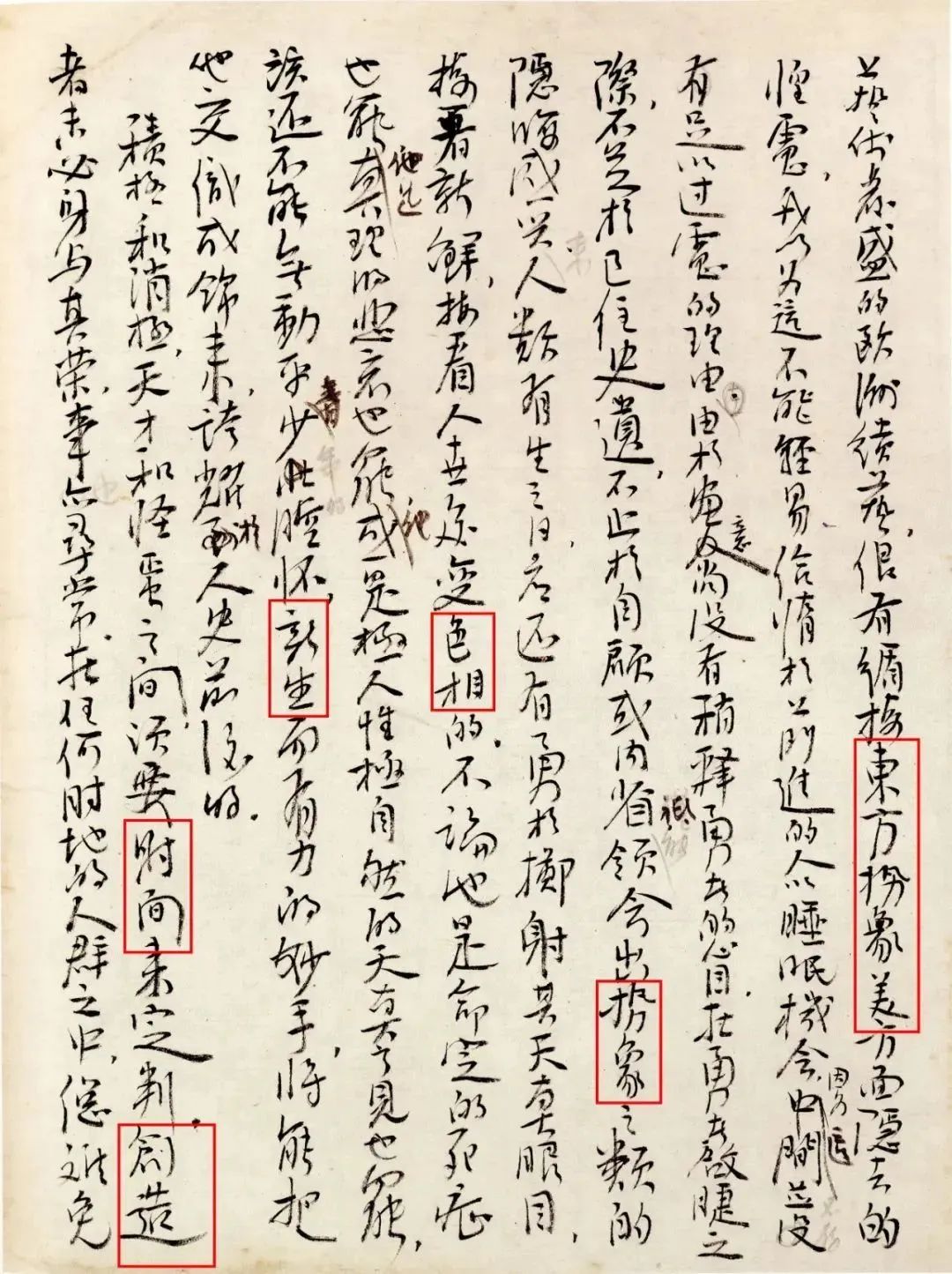

吴大羽手迹,领先的艺术理念关键词遍布其中

翻看《吴大羽画集》,这幅作品在其他标注1980年代的油画作品中显得别出新意,原因如下:

第一,整体画面清晰明朗,不管是色调还是元素;

第二,与其他晚期作品中频繁出现的类似于“羊毛卷”的笔触不同的是,这幅作品基本用直线勾描,酣畅淋漓;

第三,整幅画布满颜料,没有出现空缺或者薄涂的现象。

基于以上,我们基本可以断定,这张作品作于吴大羽收到法国颜料不久,早于其他被推断为1980年代的作品。

有时候我们以为我们看懂了,实际上可能并没有。即使又过了近半个世纪,我们也不能完全理解吴师画面上的所有。但可以肯定的是,这是他反复画过多少次的元素和图像,并将它们融为一体。

2

从1924到1979,从巴黎到上海

吴大羽一生偏爱蓝色和黑色,如果说黑色透露出一种神秘和忧郁,那蓝色则是静逸和欢乐的传递。国立杭州艺专的教务长、评论家林文铮在《色彩派吴大羽氏》一文中说:

“真可以称为中国色彩派之代表者,当首推吴大羽氏无疑。我相信凡是看过吴先生的作品的鉴赏家,都要受其色调之强烈的吸引而为之倾倒;就是和他对垒的画家虽不免隐含妒忌,亦不禁私下钦佩不已。颜色一摊到他的画板上就好像音乐家的乐谱变化无穷!西方艺人所谓‘使色彩吟哦’,吴先生已臻此妙境。”

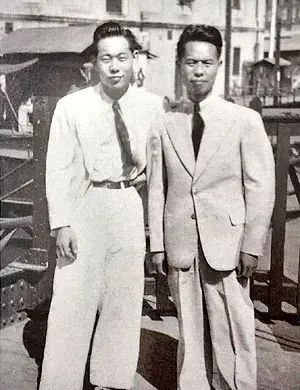

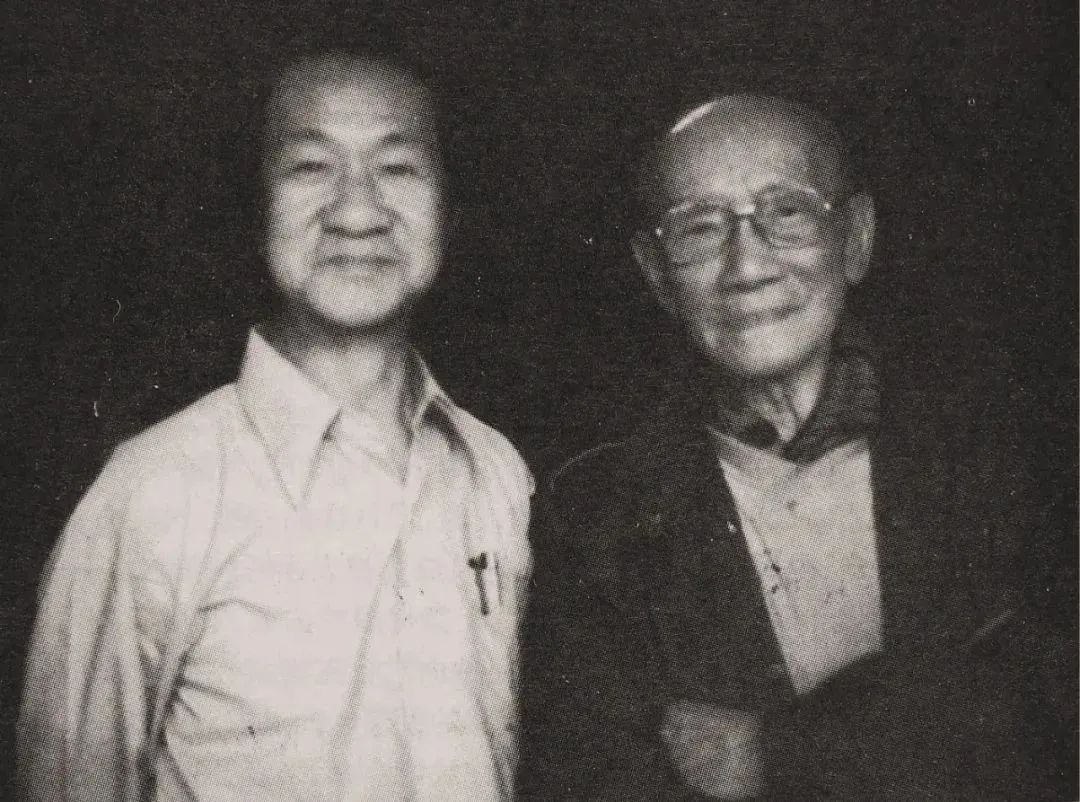

赵无极(左)与吴大羽

朱德群曾说过:

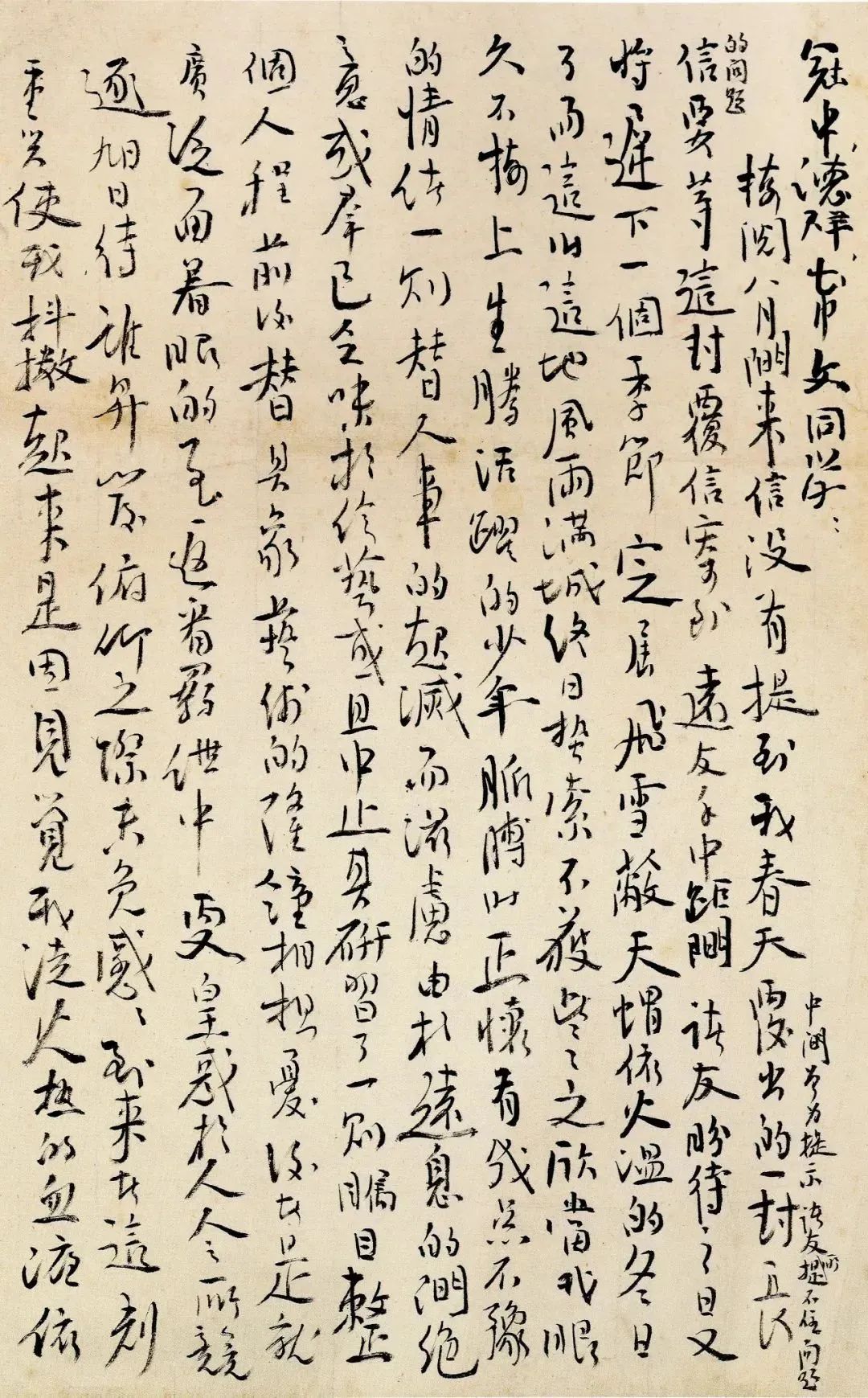

一九七九年冬,我突然收到同窗好友朱瑞序从上海的来信,谈起吴师的情况。并谓吴师作画因国内颜料变色,想要点法国颜色。我即买了法国LEFRANC-BOURGEOIS牌大瓶油画颜料(注:该品牌的历史可以追溯到1720年,具有高色素含量和优秀的覆盖力,尤其适合艺术家使用),装了一大纸箱寄去。

装满新颜料的画箱,陪伴着吴师“艺术的春天”

时至今日,我们不难想象吴大羽在收到这个大洋彼岸寄来的包裹时,内心的激动。看到这些熟悉的法文和学生的近况时,他怎能不想起1924年他与林风眠、林文铮等在巴黎发起组织的“霍普斯学会”,他们还在法国史特拉斯堡(Strasbourg)的莱因阿宫(Palais du Rhin)举行了第一次[中国美术展览会]。“巴黎各大报,无处不登载其事”,吴大羽为最先入选的艺术家之一。

创建杭州国立艺专之始,吴大羽与林风眠、林文铮的合影

蔡元培作为展览的名誉会长并主持了开幕典礼,他在展览画册的序言上说:“一民族之文化,能常有做贡献于世界者,必具有两个条件,第一,以固有之文化为基础,第二,能吸收他民族文化为养料。此种状态在各种文化事业,均可见其痕迹,而尤以美术为显而易见。”

参照:吴大羽 纸本作品 “创作中的我自己”

回到那“艺术的春天”,“羽师已是七十古稀老人了。可是他的创作相反登上了辉煌历程。从1979年到1988年的最后十年中,在失去精力和体力的情况下,只能画些小幅,尺寸虽小,但更见博大精深,超尘脱俗。”(吴冠中)

他在最为逆境之中沉浸于传统精神,他的艺术深情地植根于民族土壤,他的艺术效应饱受磨难终究生生不息,影响了整个二十世纪中国油画艺术。

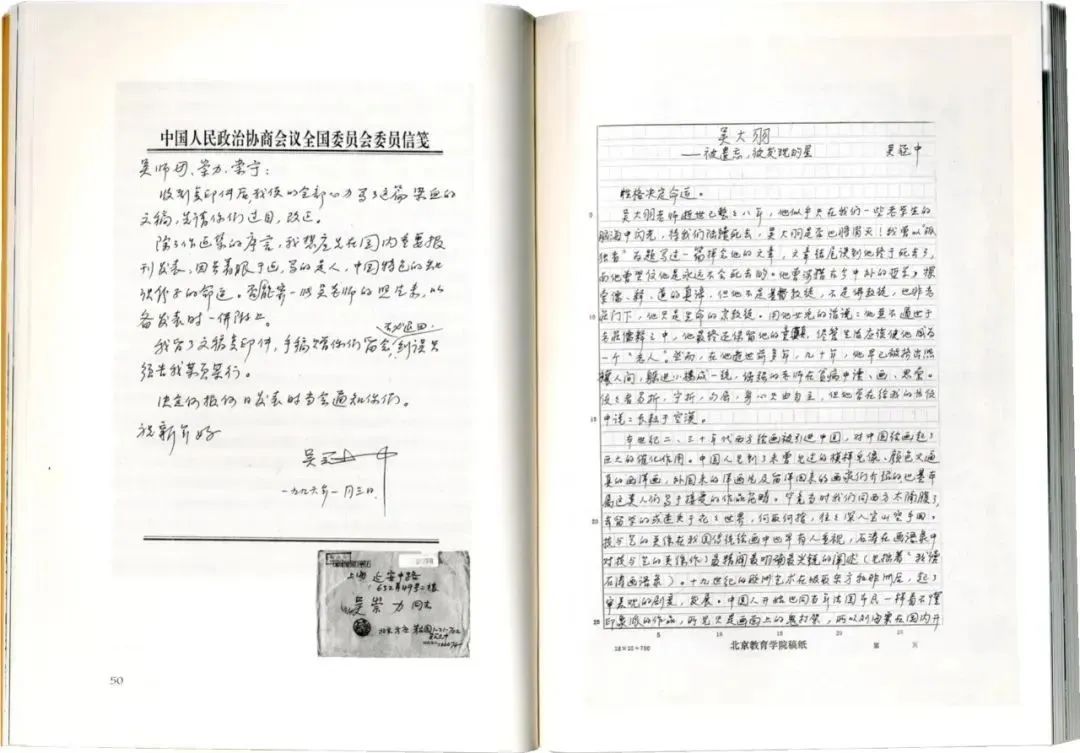

1996年,吴冠中写给寿懿琳和吴大羽子女的信及

回忆文章《吴大羽——被遗忘、被发现的星》

吴冠中认为吴大羽以中国的“韵”消化西方的形与色,

是韵之“蛇”吞食形色之“象”的奇迹!

1988年元旦,吴大羽逝世。他当年在国立艺专的助教丁天缺说:“吴先生的悼词是我写的。我这一辈子认认真真崇拜过一个人,就是吴大羽先生。他是个很了不起的艺术家。”而2024西泠二十周年秋拍呈献的这幅《带猫的蓝色乐章》,就是二十世纪中国油画重要艺术家在重要时期的重要作品,用一幅“蓝色乐章”,为我们展示了一个自信、超前、“永生”的大羽。

3

“吴大体”与国立艺专

抗战全面爆发前,西湖边国立艺专的校长会议室(上世纪末为平湖秋月茶室的一部分),右上方挂着林风眠的大幅油画《渔村》,左下角搁着的是吴大羽的油画新作(《国土不容侵犯》,又名《血手》),色调强烈,色彩复杂而深沉,虚远而内涵丰富,如泣如诉,一如吴先生的鲜明个性——兴奋时话无止境,绝俗时闭门拒客,动怒时直言训斥。

通往吴大羽杭州故居的小路,“藏”在一棵笔直的大树后

一如他的个性一般:直爽、渴望独立空间

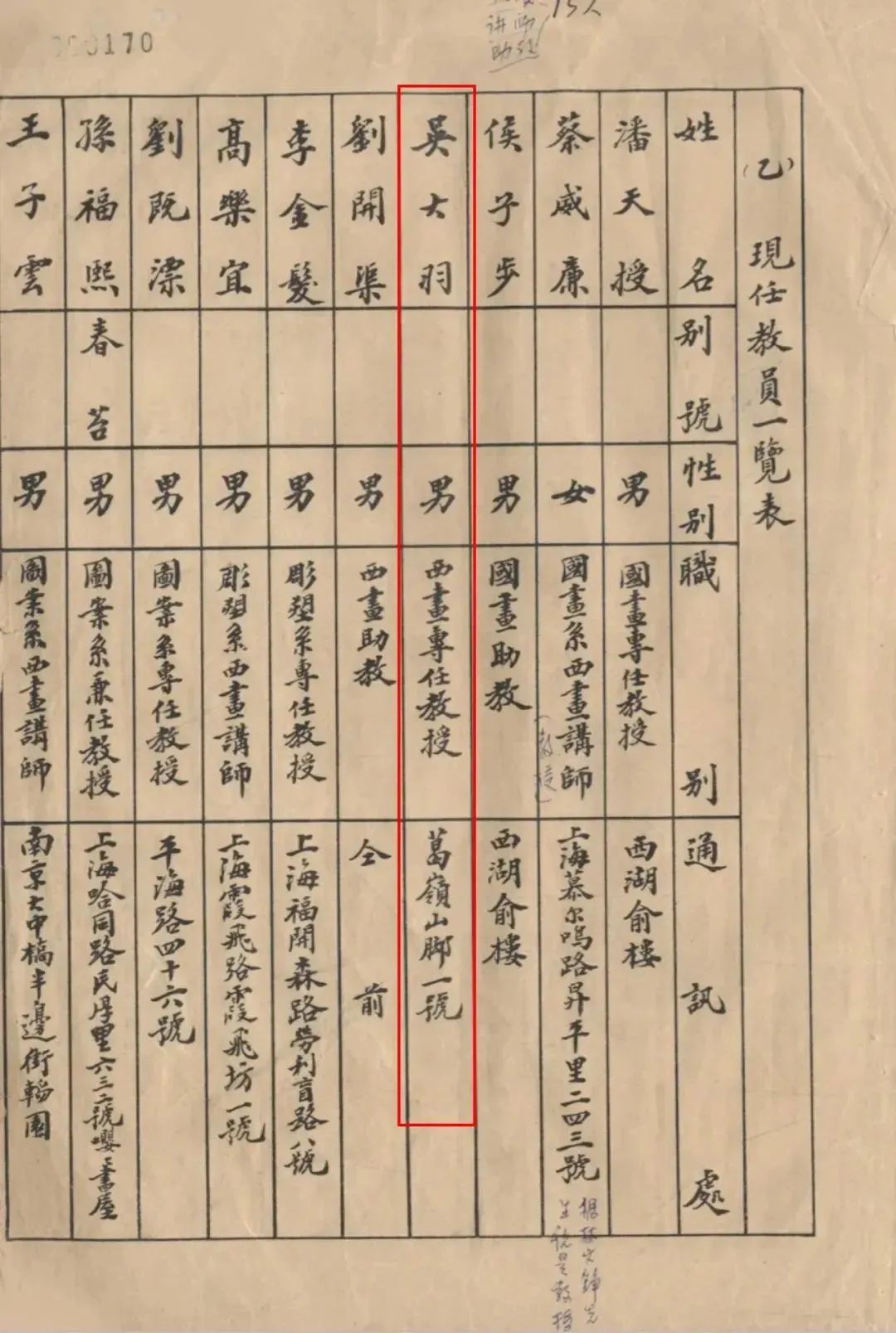

1928年6月,杭州国立艺专教员名录表

抗战爆发后,吴大羽经历过长达两年半之久的随校西迁,却没能继续在学校任教。1940年春夏之交,他携夫人和女儿绕道香港回沪,从此闭门谢客,“徒效陶潜之隐,坚守孤洁”,直到抗战胜利。直到他第二次返回杭州任教,这一时期长达8年。这一时期的吴大羽做了什么?

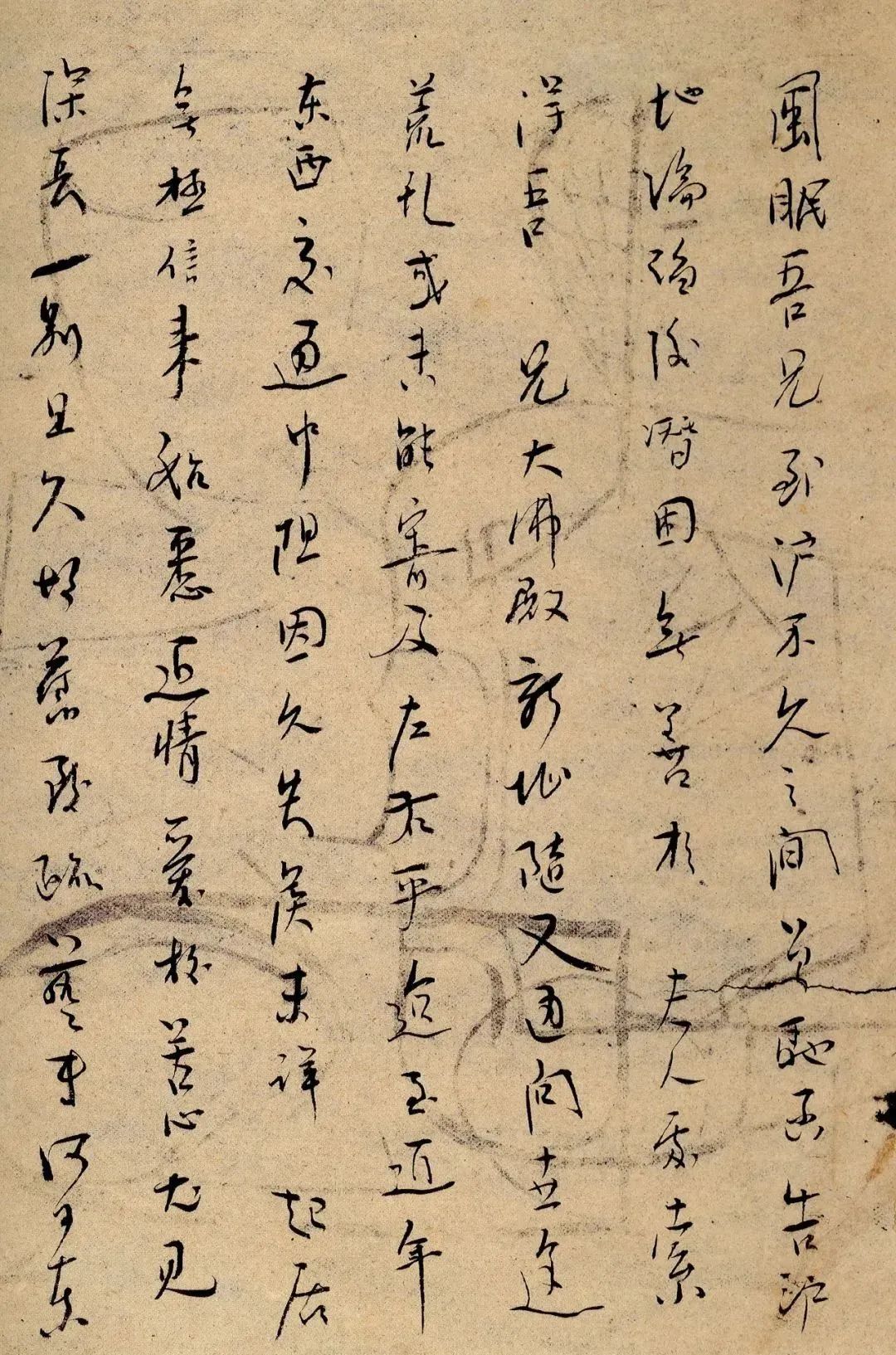

经过文本整理,研究者发现吴大羽一直在读书,思考,同时也不停地给学生和朋友写信,抒发自己读书创作思考的主张。隐居对他而言,不是无为,而是机遇;他在隐居的环境下思绪涌动,并且开始了对抽象艺术的探索。

2015年中国油画院“吴大羽文献展”展览现场

吴大羽照片、手稿

1946年,吴大羽写给林风眠的信

吴大羽写给学生吴冠中、朱德群、闵希文的信

提及这段历史,是因为吴师的“势象”,经过了几十年思考和探索,到创作《带猫的蓝色乐章》时已经非常成熟,只不过当时因为各种原因不被世人所知。

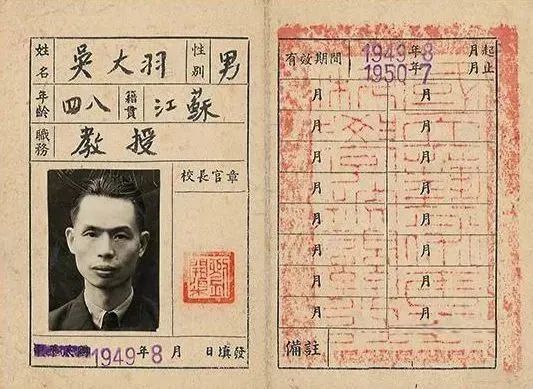

1947年,在方干民、丁天缺的斡旋下,经校长汪日章的聘请,吴大羽得以重回他一手创建的杭州国立艺专,担任教授兼西画组主任。吴大羽常住上海,每周往返沪杭之间授课。

吴大羽教师证

学生们对吴大羽老师的回忆是这样的:“吴先生性格热烈,画面用普蓝和朱红……当时杭州艺专拥有一大批为艺献身的老师,……老师们从巴黎携回了欧洲现代派绘画技法,为的是使中国绘画的古老传统获得新生,他们的理想也就成了同学们向往的目标。”

“吴老师常说:‘画画最重要的就是感觉,对对象的第一感觉很重要,能发现,能抓住,能表现感觉,便成功了。’”现在想来,我们看画,亦是如此。

参照:吴大羽创作于1960年的油画《红花》

现藏于中国美术馆

“当时同学们认为吴大羽教授教学严格。他对造型,尤其是色彩处理很具功力;教导方法好,很重视画幅的大体;他的作品在国内外很有影响。在选修前的议论中,他的威望最高,因此选吴大羽工作室的同学也特多,一共有34人,济济一堂。学校调换了一间最大的共同教室给我们当教室。”

——《回忆在吴大羽工作室学习的两年》

刘江(佛庵)

但好景不长,1950年9月,吴师再次被学校正式解聘,从此离开了一手参与创办的杭州国立艺专,困居沪上。之后的吴大羽,虽几次出任学校和研究室的教师和画家一职,却始终被生活和时局所困。之后,画作、书籍、手稿、家中物品多次被抄走,得以保存的便更显珍贵。

2017西泠秋拍 吴大羽 五十年代作品《瓶花》

创艺术家拍卖纪录至今

1979年,学生朱德群从法国寄来一批油画颜料,吴大羽晚年的油画作品使用的正是这些油画颜料。1980年代,经历过几多风雨的吴大羽,终于迎来了“春天”。吴大羽任上海油雕院副院长,并以色彩印象主义的静物画风影响了上海早期的抽象绘画,由此声誉再起。

参照:吴大羽 创作于1984年的油画《色草》

现藏于中国美术馆

1996年8月2日,在吴大羽艺术研讨会上,靳尚谊说,吴先生的艺术告诉我们,中国油画是可以“写”出来的!——这是真正中国油画的写意之美,因为这是饱含中国文化气息和神韵的写意性油画。吴大羽个案的背后,是中国现代艺术探索获得了历史的尊重。

“色彩对比强烈鲜明、响亮,用笔果敢大胆、气势豪放。我的眼睛为之一亮,立刻被他大气磅礴的气概所慑服,精神为之振奋。细细观赏,他的用笔又是十分轻松自如,色彩的配置,变化丰富,又非常有节奏,笔色交融,激越跳动,好似在听一首雄伟壮丽的交响乐。”

以上的这段文字是吴大羽上世纪四十年代在杭州国立艺专任教时所教授的学生,1948年在他上海家中拜会看到他的画所留下的深刻印象。这种印象,在我们现在看到这幅吴师画于1980年左右“艺术的春天”的蓝色调作品,深有同感。只不过艺术家经过三十多年的风雨之后,所创作出的这幅作品,更显“势象”,更富“诗意”,多了几分柔和,像是艺术家对自己一生的回望和期许。

吴大羽所绘 他(右)跟林文铮站在长长的

通往国立艺专的白堤上向我们挥手

吴大羽先生追求一种天然的东方意象之美,用他极具表现力的用笔对西方现代绘画做出了探索和回应。“我的绘画依据,是势象、光色、韵调三方面的结合。”这幅半抽象画作,色彩浓郁绚丽,笔触流动畅达,形色交融间自显东方艺术之韵致,实为吴大羽“描写”自己的画室,是多年的印象和对“春天”的憧憬。

吴大羽杭州故居前的枯木上

一株爬藤植物,重新赋予了点点生机

2024西泠二十周年秋拍

油画·现当代艺术专场

12月29日

周日

20:30 C厅

点击图录封面

or长按二维码

查看电子图录

1928年,杭州西湖湖畔成立的 “国立艺术院”,近一个世纪以来都是中国美术教育的顶流。首任校长林风眠带领着他的团队,以国立巴黎艺术学院为蓝本展开教学,致力于绘画的创新,提出了“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”的口号,打造出中国美术教育史上持续时间最久,影响最深远的艺术象牙塔。

2024西泠二十周年秋拍 现当代艺术版块精彩呈献两大专场:林风眠、苏天赐纪念专场和油画·现当代艺术专场。其中的“此岸 花开——林风眠与苏天赐现代主义之路纪念专场” 精选两位结缘于杭州国立艺专的二十世纪艺术大师作品。

旨在用不同形制不同风格的艺术家作品,展示师生二人在传承与对比中凸显出的东方韵味和各自风格,以及对二十世纪中国高等美术教育的深远影响 。 主要拍品皆为首现拍场,多为上款人家属和艺术家家属提供, 尽显大师们的君子之交和绘画民族性。

据苏天赐的女儿回忆,林风眠曾对苏天赐说:“我是埃及,你是希腊。”

既是源流又是风格,既有传承,也有相互学习和各自风格。

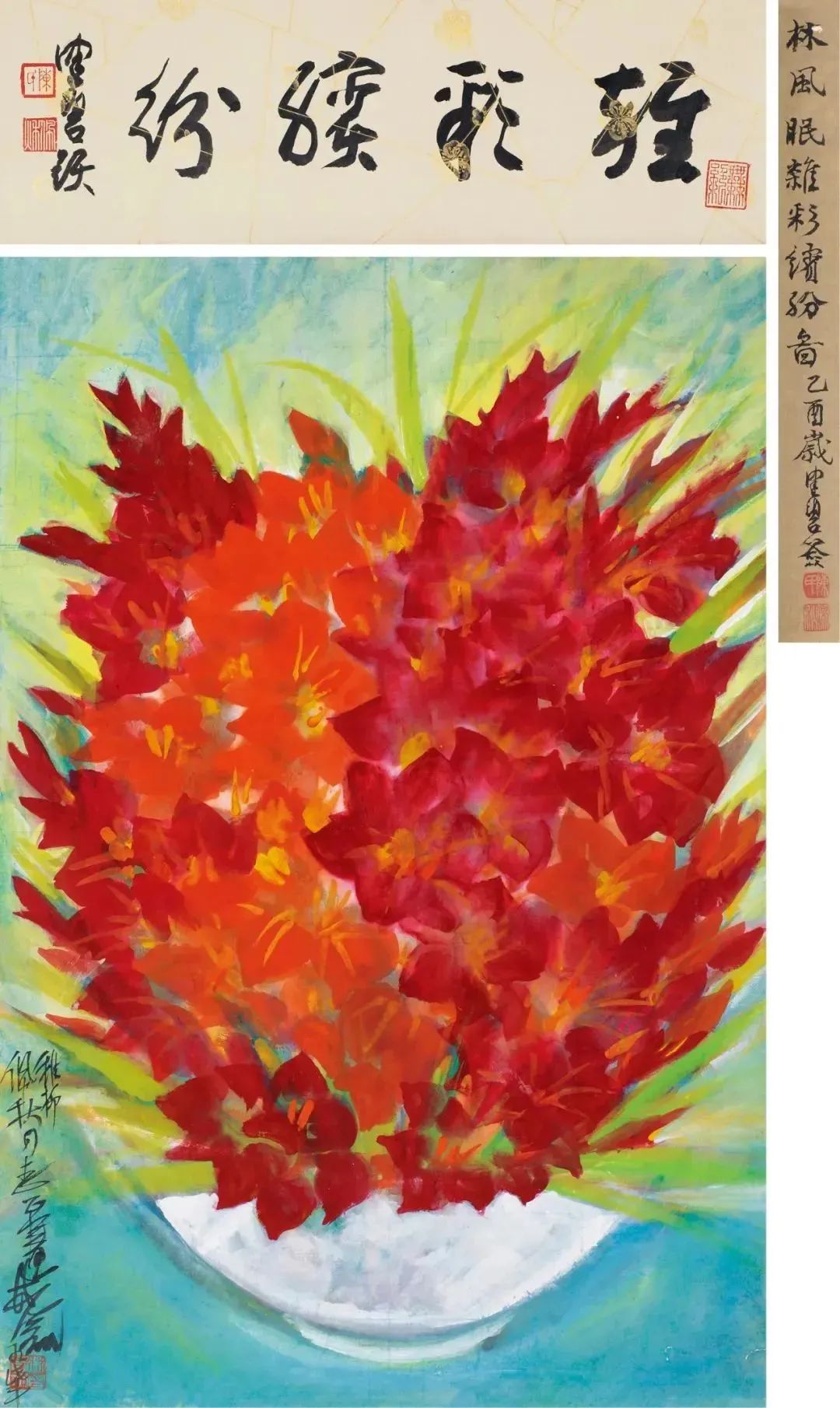

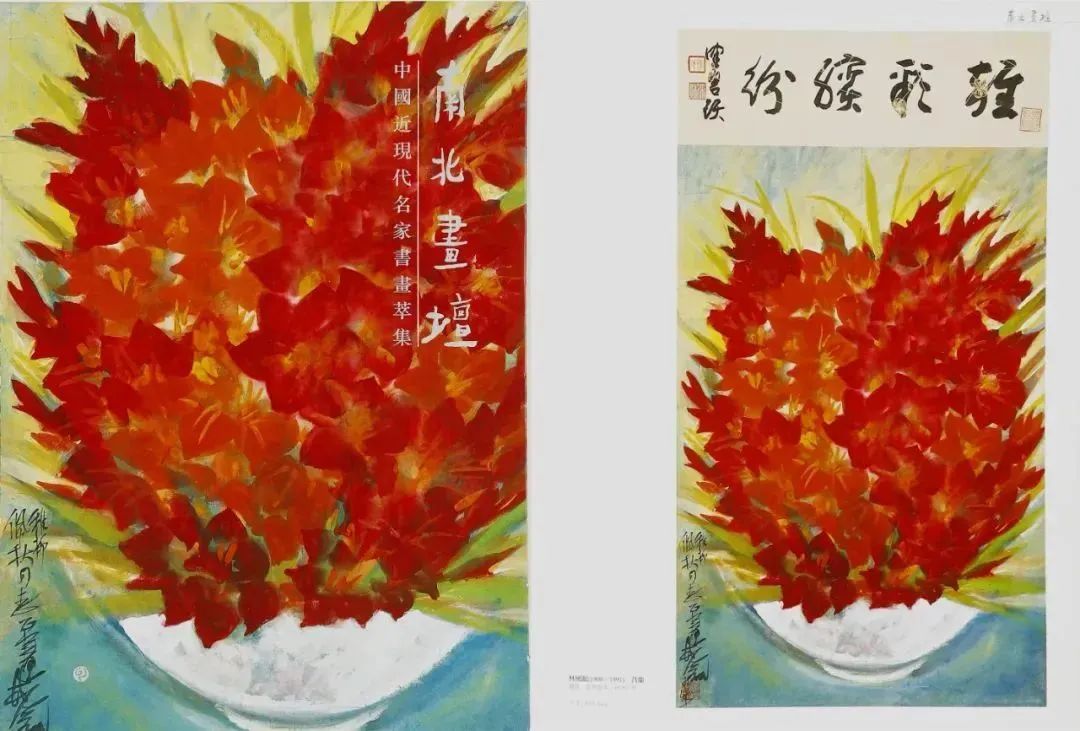

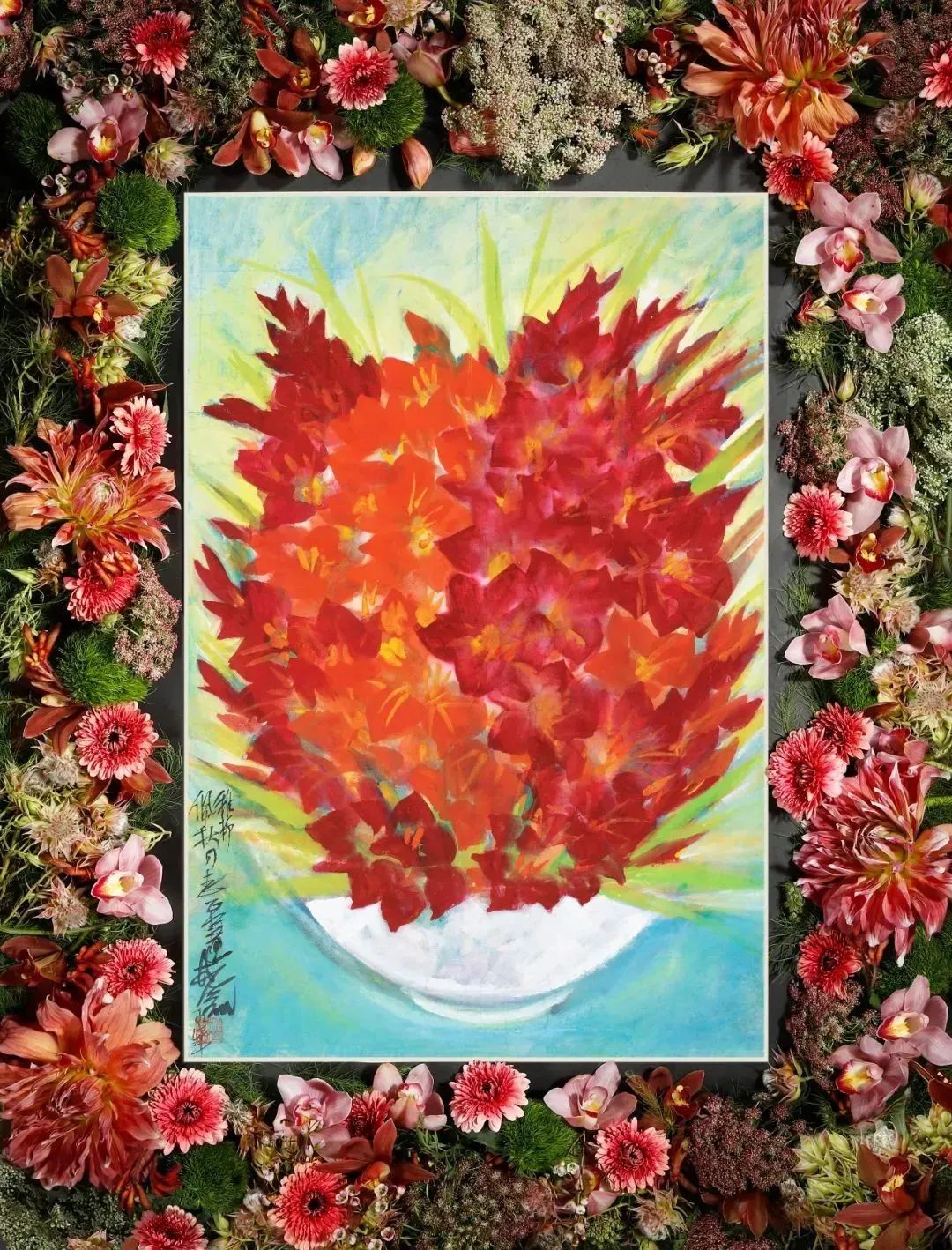

Lot 2110

林风眠(1900~1991)杂彩缤纷

纸本 设色

1977年作

69×46cm

诗堂:杂彩缤纷 健碧题。钤印:陈氏(朱)佩秋(白)无绝(朱)

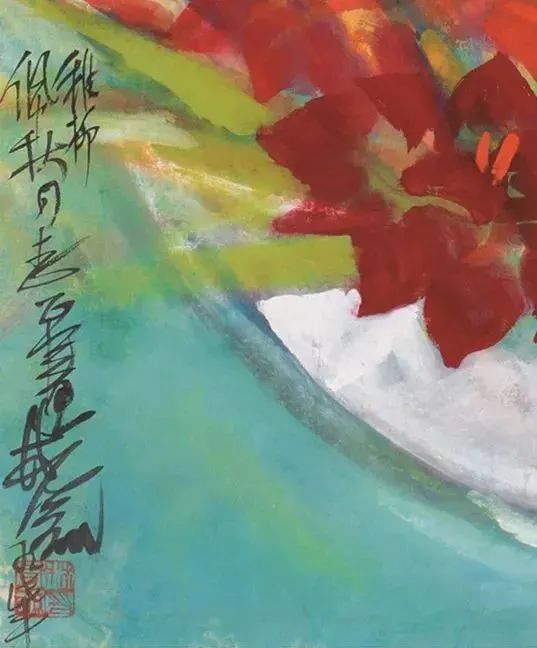

签名:稚柳 佩秋同志正画 林风眠一九七七年

钤印:林风暝印(朱)

题签:林风眠杂彩缤纷图 乙酉岁健碧签。钤印:陈氏(白)佩秋(白)

出 版:

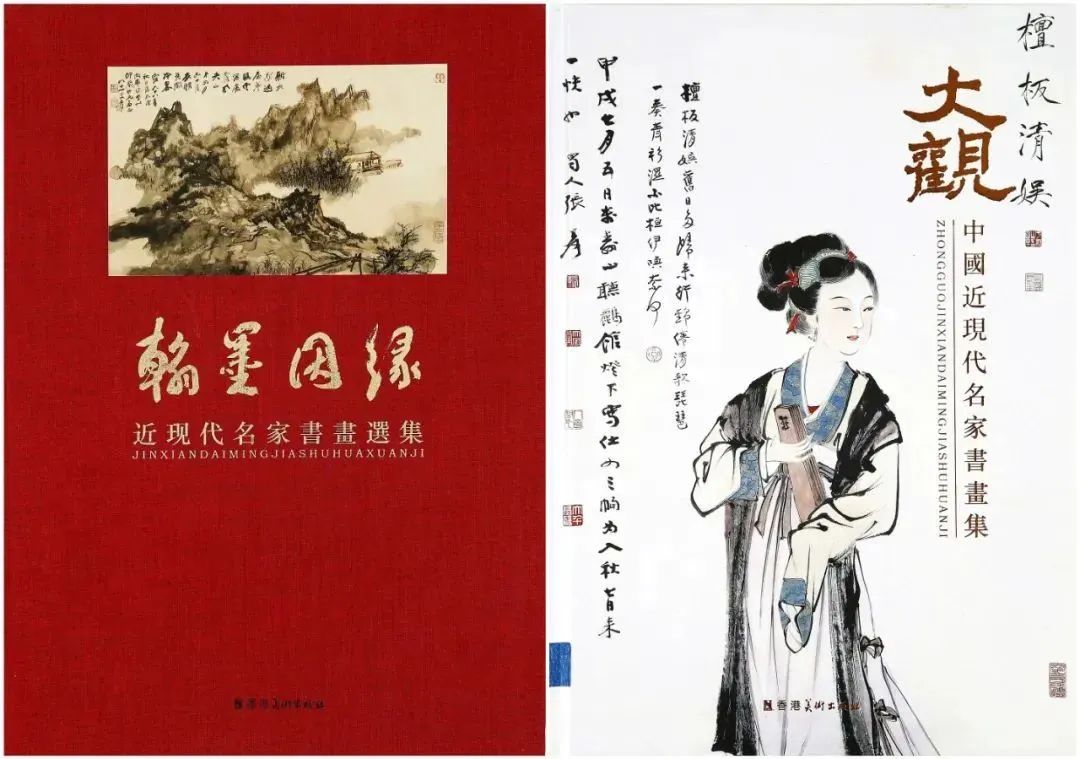

《南北画坛——中国近现代名家书画集》封面及P87,上海书画出版社,2011年。

说 明:

谢稚柳、陈佩秋夫妇上款。陈佩秋题诗堂,题签。

谢稚柳、陈佩秋夫妇旧藏,附上款人家属与本拍品合影。

林风眠与谢稚柳、陈佩秋夫妇相交甚笃,情谊极深。陈佩秋于1944年考入位于重庆盘溪黑院墙的国立艺专,时任教授便是林风眠,此后二人又同在上海画院共事,亦师亦友半个世纪。1961年谢稚柳与林风眠一同为中国文联组织的内蒙古参观团成员,在整个行程中,林风眠和谢稚柳同住一个房间,两人惺惺相惜,结下了深厚的情谊。

1977年林风眠赴港前不停地作画,送给书画界的友人以示告别。菖兰寓意极佳,林风眠特赠此画与谢、陈夫妇。二人珍藏此画多年,2005年陈佩秋感念先师,为此画题题签,足见三人情谊之深。如今首次释出,弥足珍贵。

林风眠作品《杂彩缤纷》为艺术家去香港前为老友谢稚柳、陈佩秋伉俪所作,多年情谊画作如火焰般又有着高洁君子之交寓意的菖兰。夫妇二人珍藏多年,时常展卷思人,2005年82岁高龄的陈佩秋,又提笔为此画题签,足见此情此作在陈老心中的分量之重。

《杂彩缤纷》局部

这件作品的形制和尺寸不同于林风眠同一时期的其他作品,其用心之处恰是对上款人夫妇的尊敬和认同。在这件惺惺相惜的道别作品上,我们也看到了林风眠纯粹而鲜明的个人风格以及他对新生活的向往之情。这种强烈的炙热和配色,是林风眠作品中所少见的。

杭州林风眠故居

“由整齐到变化易,由变化到整齐难。从整齐入手,创造的本能和特别情景的需要,会使作者在整齐之中求变化以避免单调。”

——朱光潜《美学书简》

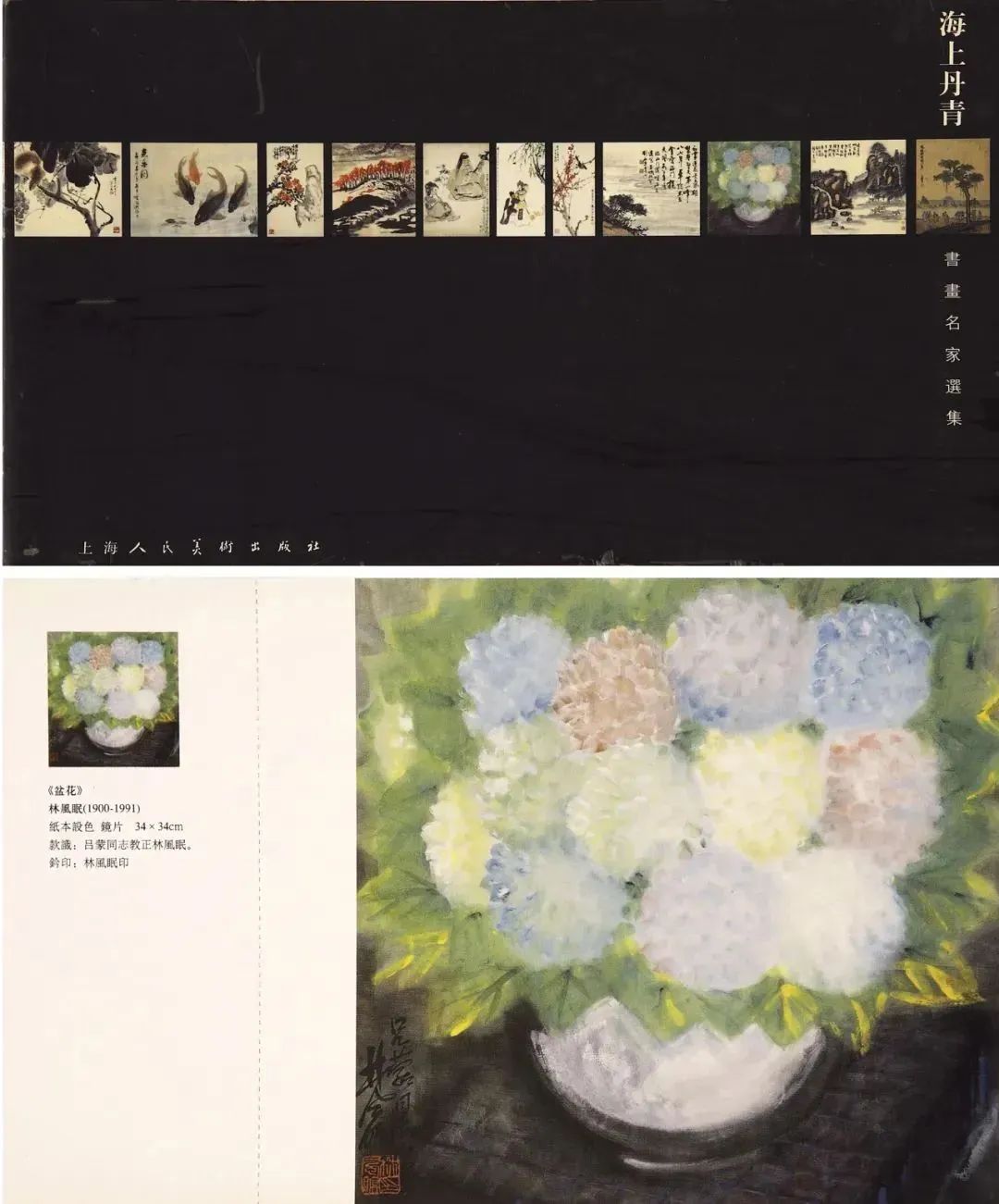

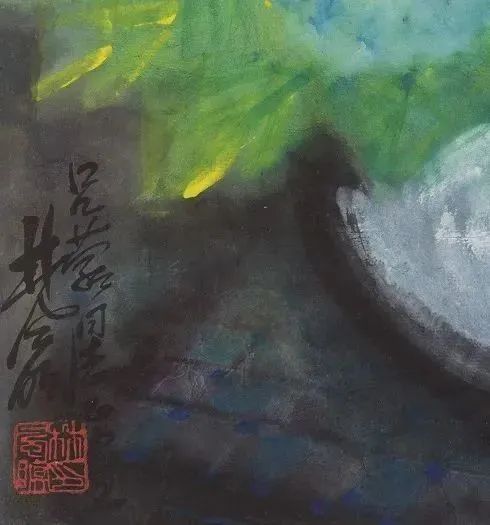

Lot 2108

林风眠(1900~1991)绣球花

纸本 设色

34×34cm

签名:吕蒙同志正画 林风眠

钤印:林风暝印(朱)

出 版:

1.《海上丹青——书画名家选集》图版6,上海人民美术出版社,2005年。

2.《南北画坛——中国近现代名家书画集》P86,上海书画出版社,2011年。

3.《翰墨因缘——近现代名家书画选集》P130,香港美术出版社,2022年。

4.《大观——中国近现代名家书画集》P169,香港美术出版社,2023年。

说 明:

1.吕蒙上款。

2.吕蒙(1915~1996),浙江永康人。广州市立美专西画系毕业。历任上海市军管会文艺处美术室主任,华东人民出版社副社长,又为中国美协常务理事,上海美协副主席,华东人民出版社副社长,上海人民美术出版社社长兼总编辑,上海画院院长、上海林風眠研究协会首届会长。

1979年吕蒙任上海中国画院院长时,对林风眠出国、以及在法国办展等事提供诸多支持。1979上海人民美术出版社《林风眠画集》以吕氏长文《抒情的诗篇》为序;为推广林风眠该年在法国个人展览,吕蒙撰文《林风眠及其绘画艺术》,分别出版于当年英、法文版《中国文学》。1977年林风眠离开上海前以画赠好友,到香港后与吕蒙保持着书信往来,堪为至交。

出版物图版

在上海的特殊时期,林风眠被打入冷室,处于被遗忘的角落。吕蒙作为新政权在美术界的代表,在十年浩劫中对林风眠多方保护和照顾,林风眠也在感激之余投桃报李。吕家收藏的多幅林风眠画作,即为这段艺坛佳话的美好见证。

此幅《绣球花》是林风眠精心绘制的浅色调花卉作品,团团锦簇浓浓暖意。林风眠还曾为吕蒙女儿画像,想必吕蒙一家人在特殊时期给独居上海的林风眠带来了幸福的希冀,让林氏铭记于心。

从林风眠故居去往西湖的路

在杭州的十几年,是林风眠人生中最美好的时光

对于吕蒙,林风眠不仅仅是赠画,还在去香港前把他精心种植的龟背竹“托付”给对方。吕蒙曾回忆说:“直到他走的前一天,还托人把那盆最心爱的龟背竹送给我们,它后来成为我家最珍贵的竹子。” 吕蒙在林风眠赴香港后出任上海林风眠研究协会首届会长一职。

《绣球花》局部

1979年6月,上海人民美术出版社出版了《林风眠画集》,精装彩印了林风眠的62幅作品,吕蒙为此画集作序言《抒情的诗篇》。有缘的是:吕蒙一家当年居住的复兴西路34号的卫乐公寓(卫乐精舍),就位于如今西泠拍卖上海办事处隔壁。

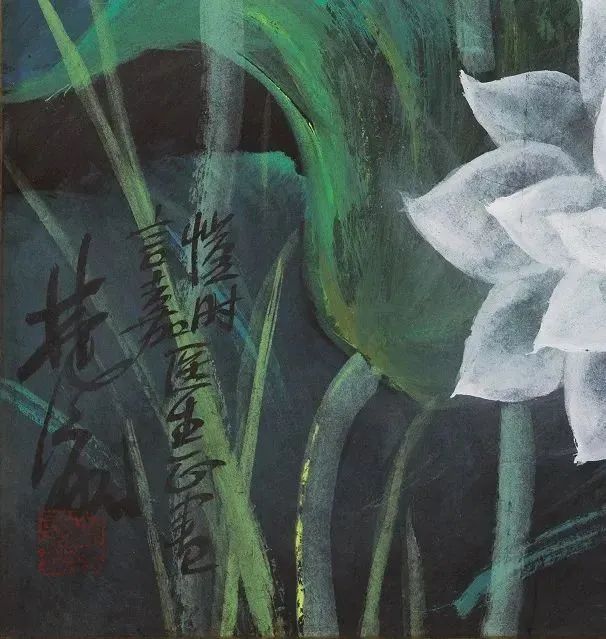

Lot 2109

林风眠(1900~1991)荷塘月色

纸本 设色

68×68cm

签名:恺时 言嘉医生正画 林风眠

钤印:林风暝印(朱)

出 版:

《南北画坛——中国近现代名家书画集》P88,上海书画出版社,2011年。

说 明:

顾恺时、成言嘉夫妇上款。

顾恺时(1913~2005),江苏启东人。著名胸心外科专家、主任医师、教授,著名收藏家。曾任上海市文物保管委员会委员、九三学社成员、上海市政协一届至七届委员、上海市劳动模范、上海市胸科医院名誉院长、浙江省军区总医院顾问等职。

顾恺时、成言嘉夫妇在医务工作之余尤为喜好文物收藏,1973年他们曾将珍藏的历代文物共计225件捐赠给上海市文管局。以此为契机他们结交了众多文艺界的友人,林风眠、刘海粟、谢稚柳陈佩秋夫妇等皆为其友。荷花意喻高洁,林风眠以荷赠友,既是惜别,又含对二人品性之赞美,可谓用心至深。

值得注意的是,上款人顾恺时有胸心外科“顾一刀”的美誉,也是上海著名文物鉴赏家和收藏家,收录于《海上收藏世家》。此一幅品相完好的《荷塘月色》为林风眠画赠顾氏夫妇。画作用墨绿色荷叶铺底,遍布15朵或盛开或待放的白荷花。荷花题材是林氏又一经典题材,讲述着杭州西湖在林风眠梦境中的故事,情深意切。

《荷塘月色》局部

五十年代,林风眠独自一人定居上海,为了扛起家庭的开支,生活过得极其简朴。林风眠还习惯在夜里作画,在古典音乐的旋律下挑灯执笔,后来还伴有巨大的精神压力……久而久之,独居的林风眠在艺术中“鼓腹含和”,日趋消瘦。医生朋友们总是会伸出援助之手,关爱着这个在艺术世界里奋战的勇士,无以为报的林风眠便提笔作画,以报点滴恩情。

Lot 2111

林风眠(1900~1991)瓶花仕女

纸本 设色

66.5×64.5cm

签名:林风眠

钤印:林风暝印(朱)

藏家钤印:淦清欢喜(白)梦君(朱)音乐(朱)艺粟壶(白)虎形印(朱)

出 版:

《南北画坛——中国近现代名家书画集》P91,上海书画出版社,2011年。

说 明:

胡淦清旧藏。胡老得此画后极为欣喜,情之所至珍然加盖“淦清欢喜”等收藏印。

胡淦清,张小泉第13代传人。毕业于上海第二医学院,后任上海第九医院口腔科医生,1988年起任香港世界会展公司高级顾问。胡老与众多活跃于上海的艺术家交好,林风眠等皆为其友。

这幅仕女图无疑是林风眠众多作品中独特且难得一见的作品,艺术家在大地色系底色上使用大量白色勾描,凸显出高洁优雅的东方女性之美。纱裙和形体的流畅和层次,以及背景的晕染,呈现出一种古朴通透的民族感和梦境中的如真似幻,令人称赞。

《瓶花仕女》局部

而图中人物的眼神和画面中心都落在了仕女手中那朵盛开中的黄花,像极了生长在艺术家故乡的星岩蛋花,渐变色彩与温润质感衬托出记忆中的母亲形象。这惜花之情仿佛在诉说着画家对母亲的思念,对美好事物的寄情,对上款人的感念。画面的构图巧妙和谐,画家的落款强调了对角线,将林氏独特的方形作品之美演绎得淋漓尽致。

Lot 2112

林风眠(1900~1991)蓝衣仕女

纸本 设色

签名:林风眠

钤印:林风暝印(朱)

说明:1. 香港太古佳士得公司1991年3月“中国十九二十世纪绘画专场”Lot.227。

藏家得自上述来源。

67.5×67.5cm

Lot 2113

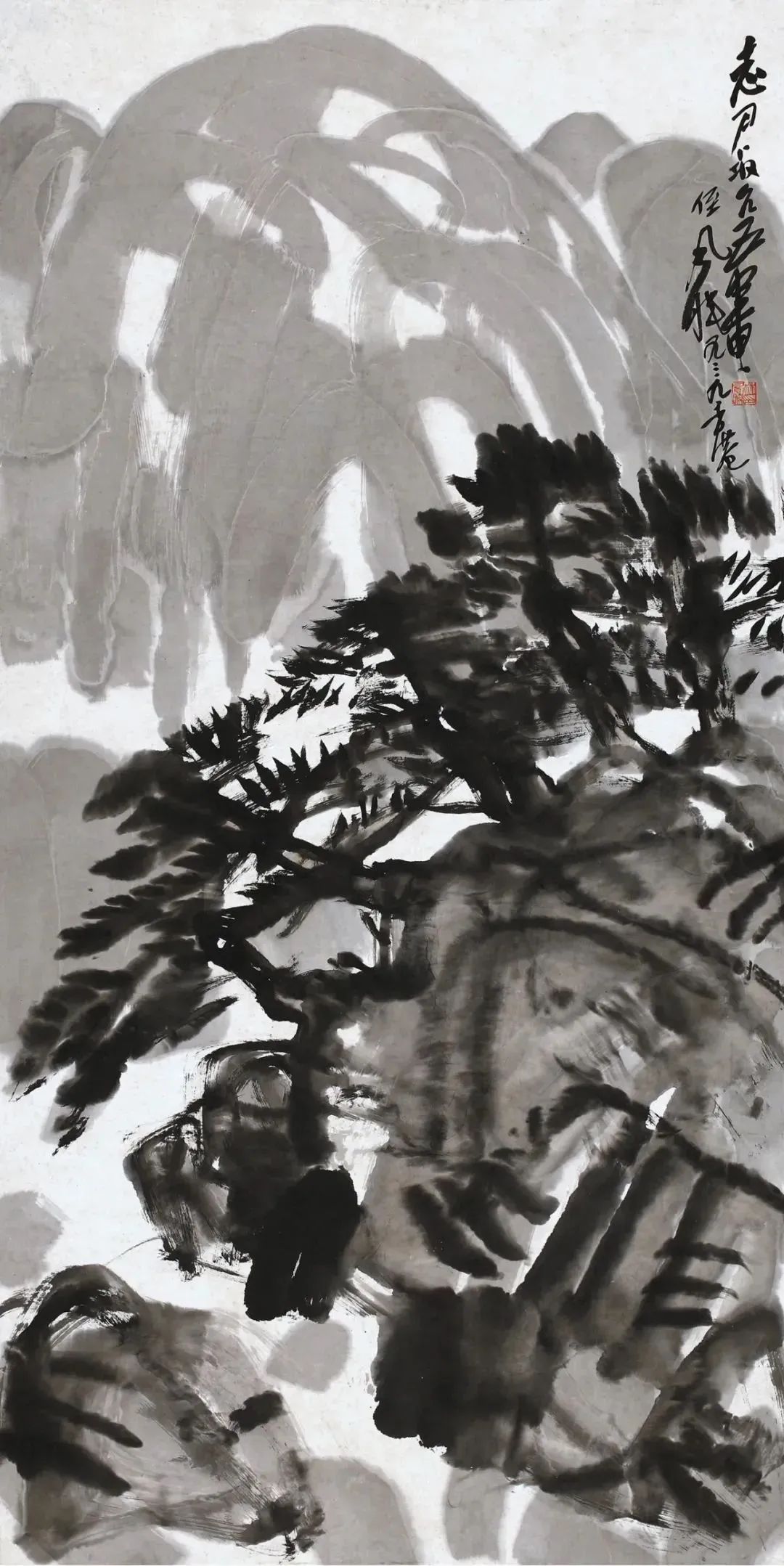

林风眠(1900~1991)青松万年

纸本?水墨

1939年作

款识:志尹叔台正画侄风眠一九三九香港

钤印:林风暝印(朱)

说明:1.林风眠族叔“志尹”上款。

林风眠早年求学时期受族中长辈“宝初”、“志尹”帮助良多,情谊极深。林风眠曾于1919年、1929年、1939年作《大师图》、《集义图》、《灵山仙居》,上款人均为“宝初叔祖”。三幅作品的创作时间相隔二十年,从林风眠出国留学前,到归国后在杭州国立艺专任院长,足见林风眠与“宝初叔祖”情谊之深。“志尹”为“宝初”至亲,1939年林风眠赴香港,作《灵山仙居》与《青松万年》赠与两位长辈。这一时期的林氏作品存世稀少,《青松万年》寓意福寿延绵,此类题材更是极为罕见,愈显珍贵。

132.3×66.2cm

1989年7月,林风眠在香港写下:“经过丰富的人生经历后,希望能以我的真诚,用我的画笔,永远描写出我的感受。”值得庆幸的是,林风眠当年振聋发聩所呼吁的“社会艺术化”通过杭州国立艺专和他的学生们,以及他一生不曾停歇过的艺术实践,已经被现代中国美术史和中国教育史所记录所书写。

Lot 2101

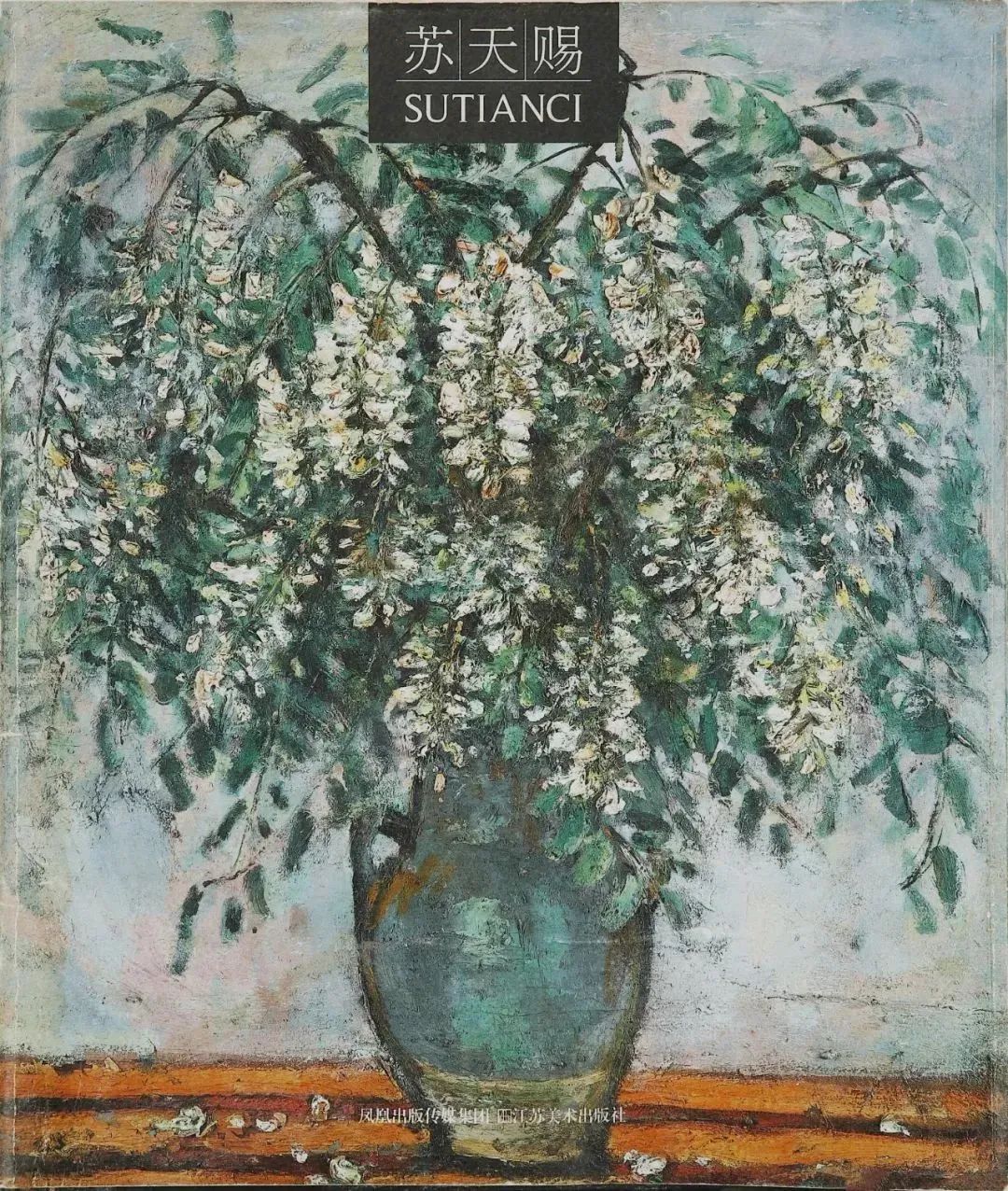

苏天赐(1922~2006)水仙花

布面 油画

1992年作

61×52cm

出 版:

1.《苏天赐》P419,江苏美术出版社,2008年。

2.《我站在画布面前——苏天赐艺术百年回顾文献展》P53,南京艺术学院,2022年。

展 览:

“我站在画布面前——苏天赐艺术百年回顾文献展”,南京艺术学院美术馆,南京,中国,2022年。

说 明:

本拍品由画家家属提供。

出版物封面

1943年6月,自幼笃爱艺术的苏天赐来到重庆,考入国立艺术专科学校,由此踏上中国油画创新的漫漫求索之路。他在《我站在画布面前》一文中记录了初次接触油画时的感受:“我进入了另一方天地。它看似平川,却陆离奇诡,一旦进入,我就管不住脚步。这是我第一次站在油画布的面前。它是我自裂床单,刷上胶水自制而成。我激动得把画笔如擂鼓一样在上面敲打,以我少年意气,一心只想跨越高峰,却发现道路崎岖,迂回曲折,又纵横交错,扑朔迷离。”

《水仙花》局部

两年后,苏天赐拜入林风眠门下,林风眠引领他探究世界上最伟大、悠久的两条文化长流。1948年,苏天赐受聘国立艺专,成为林风眠助教。此后的一年中,苏天赐步入个人艺术生涯中的首个创作高峰期,陆续完成《蒂娜像》《林风眠像》《蓝衣女像》《黑衣女像》等肖像作品。苏天赐通过流畅随意的线条勾勒实现了对人物“形”的把握,自其笔端流淌而出的线条总带着一种“写”的意味,呈现了东方式的诗意格调。

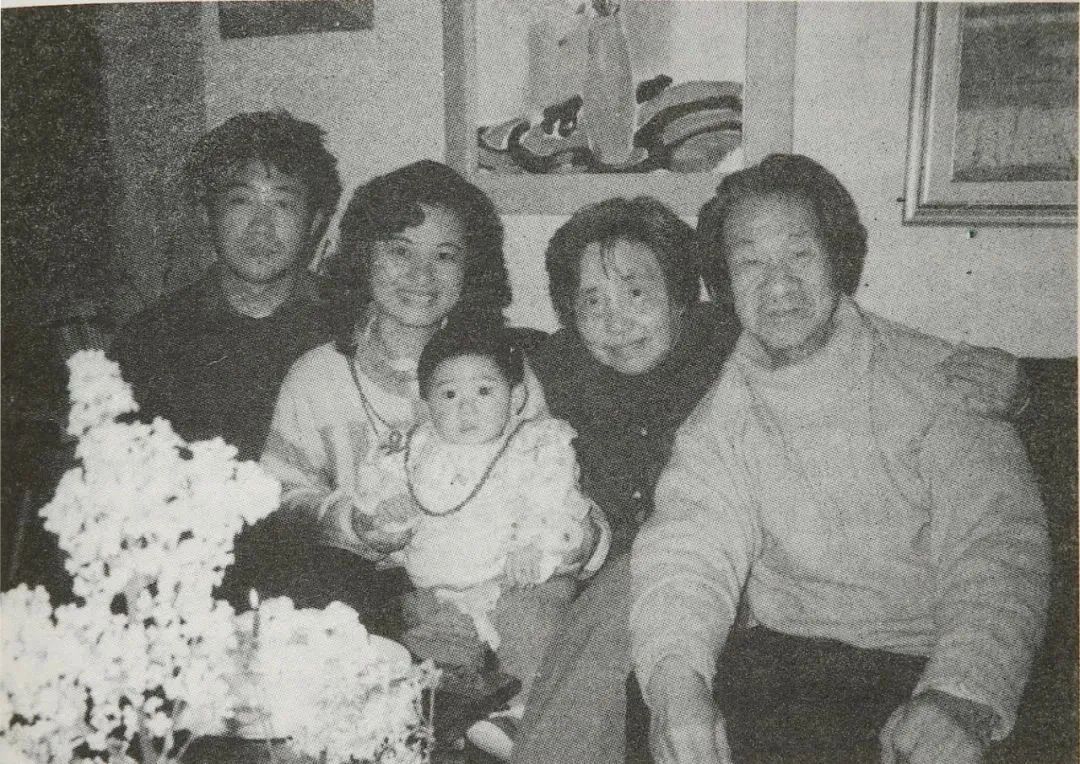

1950年,林风眠(第二排右一)与新婚的苏天赐夫妇(前排)在寓所前合影

这张照片,留下了众人的笑容,也记录了那个时代,记录了恩师在杭州任教的最后时刻。苏天赐曾这样评价自己的恩师:“林先生不是我学习艺术的第一位老师,却给我有启蒙的感觉,这是因为即便我曾从以前的老师那里学到过许多绘画的基本技巧,但是林风眠先生把我直接领去叩击艺术殿堂的大门,让我辨认艺术领域的层次。”

苏天赐曾在与邬烈炎的访谈中提到他认为 “林风眠的最大贡献,就是将中西结合的切入点放在精神范畴,或者进一步讲是一种普遍的人文精神”。 “爱好自然,忠实自己” ——林风眠用最简单又中肯的话鼓励苏天赐。

而苏天赐也成为林风眠诸多学生中虽未曾出国深造,却画出了自己一片“春色”的杰出艺术家,他将油画中国画进行了完美传承和发展。本次我们有幸得到苏天赐家属支持,将多幅家中珍藏多年的作品一并呈献,涵盖风景、花卉、人物等题材作品。

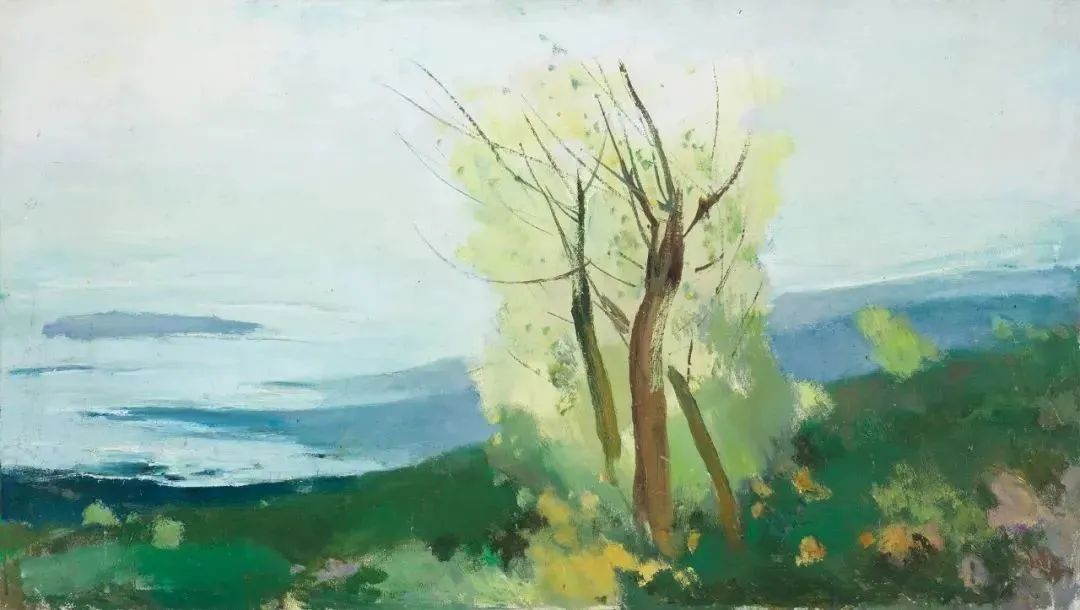

Lot 2105

苏天赐(1922~2006 ) 太湖春色

布面 油画

1990年作

59×105.5cm

出 版:

1.《苏天赐》P434,江苏美术出版社,2008年。

2.《我站在画布前:苏天赐的艺术世界》P213,南京博物院,2016年。

3.《我站在画布面前——苏天赐艺术百年回顾文献展》P116,南京艺术学院,2022年。

展 览:

“我站在画布面前——苏天赐艺术百年回顾文献展”,南京艺术学院美术馆,南京,中国,2022年。

说 明:

本拍品由画家家属提供。

出版物封面及内页

苏天赐:我的眼睛只能看到那些美的东西,那些腐烂的污泥浊水,我去看它干什么?

“我之所感,是诗情还是画意,难解难分——因为它们共生于性情,同飞于联想。西方近代有些画家追求视觉艺术之纯粹,排斥一切有缘于文学的联想。而一个东方画者的观察方法却是乐于边走边看边想,不论真知或是错觉,统统收入眼底,却只让那能触发激情的因子留下。待到情入之时,佳酿渐浓,画中意境,就是那种融入了个人性灵的有别于原生自然的另一种芬芳。”

——节选自苏天赐《我站在画布前》

Lot 2103

苏天赐(1922~2006)侗家少女

布面 油画

1981年作

80×66cm

签 名:

(背)《侗家少女》 苏天赐

出 版:

《苏天赐》P323,江苏美术出版社,2008年。

说 明:

本拍品由画家家属提供。

《侗家少女》局部

不管是画室桌上的水仙花,还是外出写生获取灵感后的风景写生,亦或是下乡采风基础上的人物创作,苏天赐的作品都扎根于本土,注重主体和意境,用一抹“春色”描绘出表现出浓郁的东方韵味和民族化审美情调,洋溢着鲜活的生命力与诗歌般的韵律,具有极高的艺术境界。

Lot 2102

苏天赐(1922~2006)玉瓶银花

布面 油画

80×60cm

说 明:

本拍品由画家家属提供。

本拍品在创作完成后一直挂于苏天赐家中客厅,后由画家家属珍藏,如今首次释出,弥足珍贵。

苏天赐夫妇与家人,身后即为本作品

《玉瓶银花》局部

苏天赐被公认为林风眠最重要的继承者,但从林风眠到苏天赐,并不是表征为一种线性发展,不是固化的风格流派,不是说从林风眠到苏天赐能提炼出一个中西融合的绝对标准。但他们都是二十世纪中国艺术的代表,他们都走通了自己的道路,并在这片土地上生根发芽。

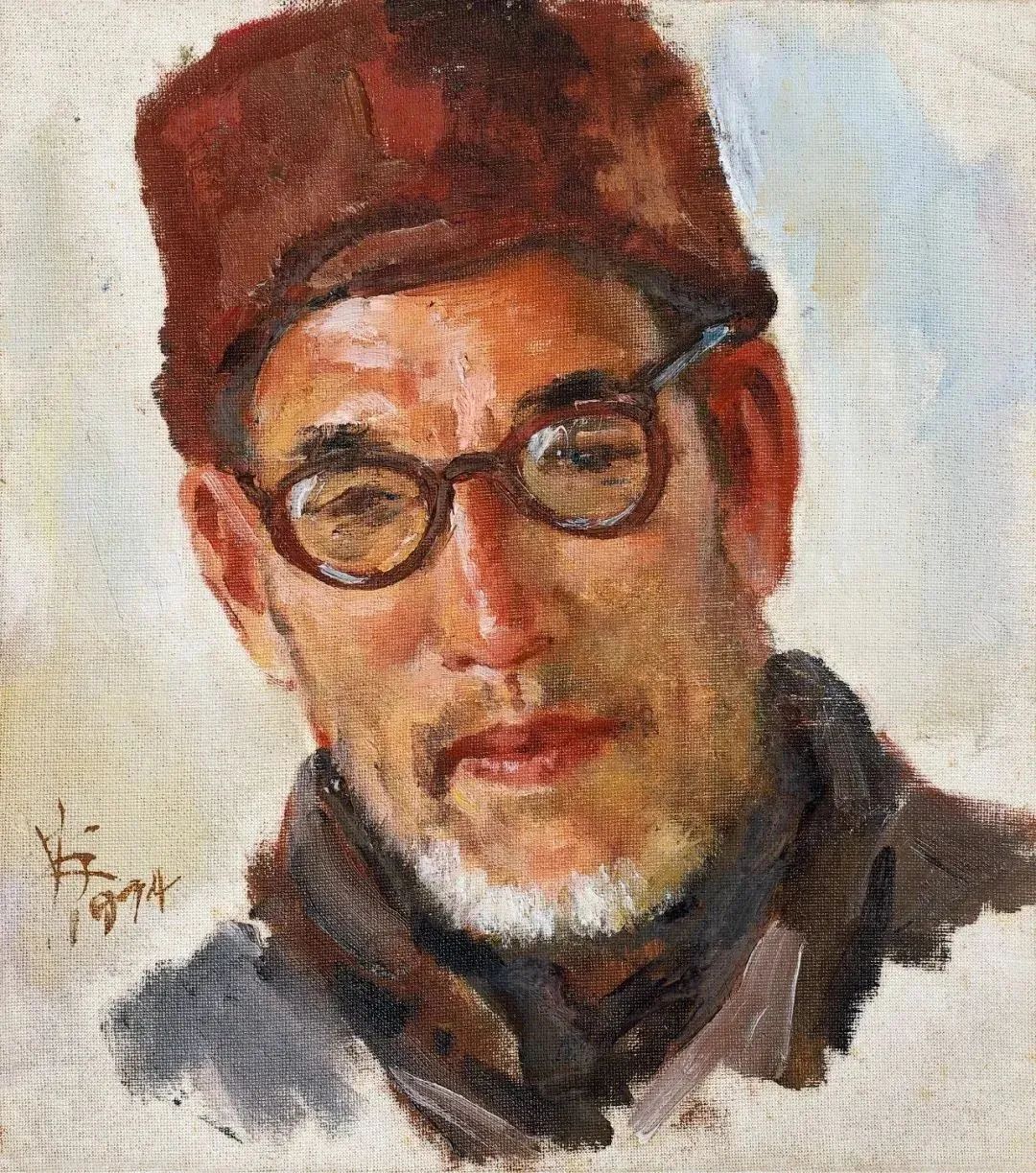

Lot 2104

苏天赐(1922~2006)凝 涕

布面裱于纸本 油画

1974年作

签名:苏 1974

出版:《第三代中国油画家研究·苏天赐》P87,广西美术出版社,2001年。

30.5×27cm

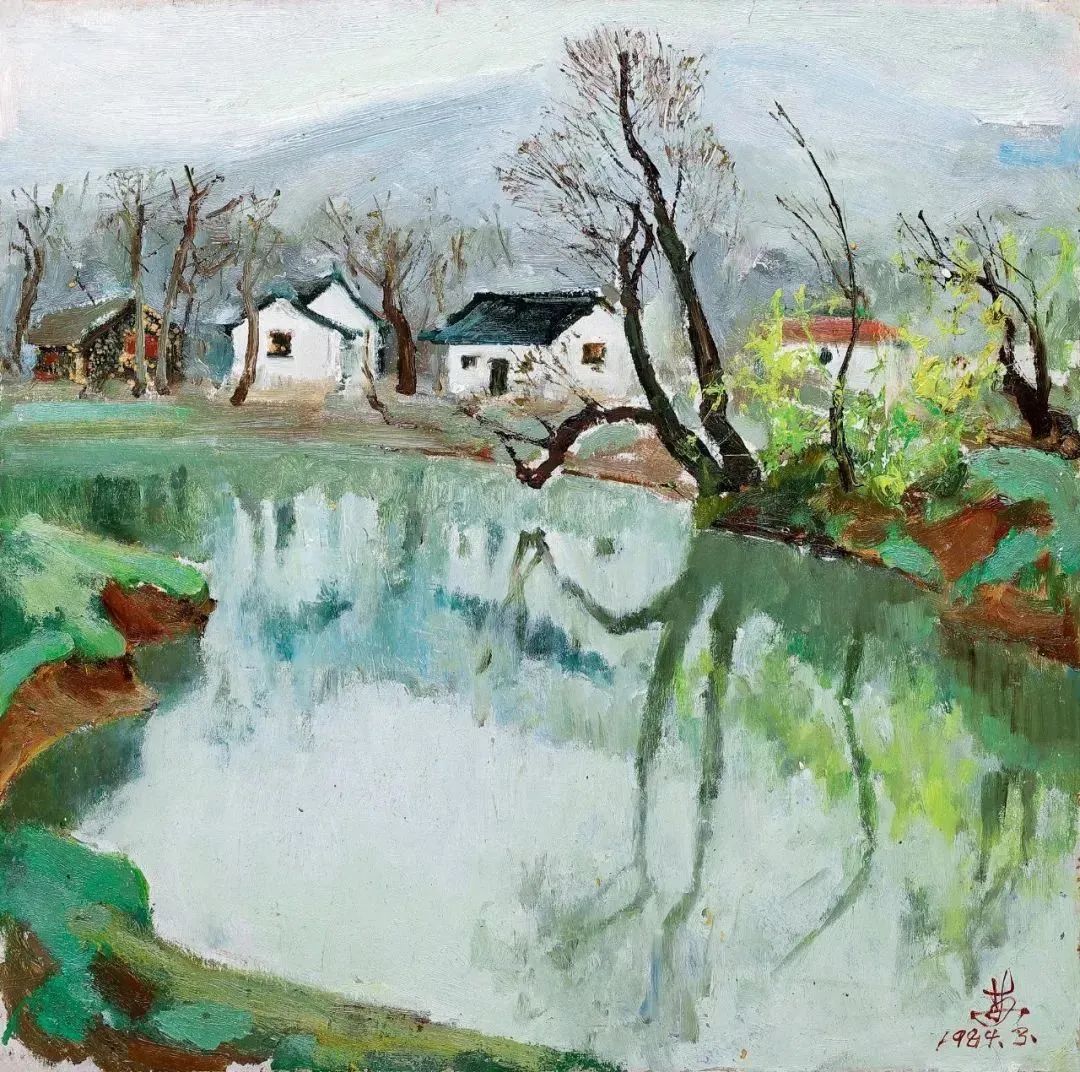

Lot 2106

苏天赐(1922~2006)村头绿意

木板 油画

1984年作

签名:苏 1984.3

(背)《村头绿意》 1984.3 苏天赐

53.5×54cm

Lot 2107

苏天赐(1922-2006)春山绿水

木板?油画

1998-1999年作

签名:苏 1998

(背)苏天赐 1999.4

26×37.5cm

看林风眠、苏天赐创作中的瓶花意象,贮水养根,与其怜惜春光,不如汲水绽放。花满眼,人在心。从林风眠到苏天赐,回到本体、回归本土、回答传统。

1987年,苏天赐去香港看望恩师林风眠时的合影

2005年10月,苏天赐夫妇重回恩师故居合影留念

2024西泠二十周年秋拍

此岸花开——林风眠与苏天赐的现代主义之路

纪念专场

隆重呈献

12月29日

周日

20:00 C厅

点击图片

or长按二维码

查看电子图录