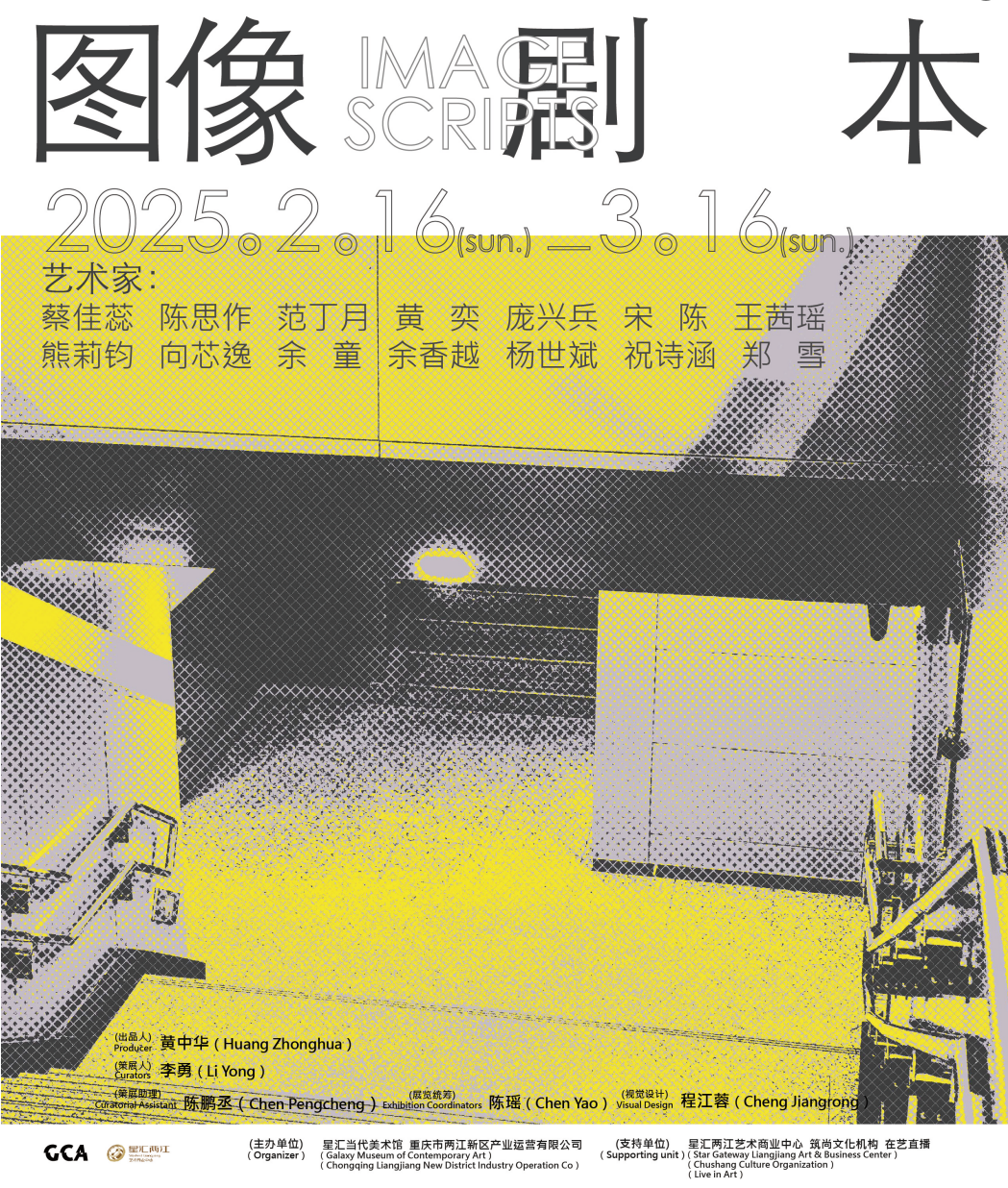

图像剧本

开幕时间:2025-02-16 16:00

开展时间:2025-02-16

结束时间:2025-03-16

展览地点:GCA星汇当代美术馆

展览地址:重庆两江新区黄山大道中段6号星汇两江艺术商业中心C区一楼,重庆星汇当代美术馆1-2楼

策展人:李勇

参展艺术家:蔡佳蕊 陈思作 范丁月 黄奕 庞兴兵 宋陈 王茜瑶 熊莉钧 向芯逸 余童 余香越 杨世斌 祝诗涵 郑雪

主办单位:GCA星汇当代美术馆 重庆市两江新区产业运营有限公司

前言:

在现代艺术领域中,绘画展览被理解为静态的艺术展示,它也是一种可以被解读和体验的动态过程。布莱希特的戏剧理论和德勒兹的哲学思想提供了一种新的理解框架,将绘画展览与观众的互动纳入其中,强调观众的主动性与思考性。在这一框架下,我们可以将绘画展览看作一种“图像剧本”,其本身既是视觉符号的排列,又是思想与情感的传递。

布莱希特在戏剧中提出的“陌生化”理论,要求观众打破惯常的情感投入和接受模式,保持距离感,去思考与批判呈现的内容。这一理论可以被应用于绘画展览的构建中。在布莱希特看来,艺术不应仅仅是感官的享受,它更应激发观众的理性思考和批判精神。因此,绘画展览不仅是视觉的展示,它也应引导观众产生认知上的“陌生化”—让观众重新审视他们习以为常的世界。在绘画展览中,如何构建这种陌生化效果呢?首先,可以通过作品的选择和呈现方式来打破传统展览的形式,创造出非线性、反常规的展示布局。例如,将画作按照不再传统的时间线或主题分类,而是通过材料、色调或表现手法上的对比,制造出视觉上的冲击感。同时,在展览过程中加入解说文本或互动环节,鼓励观众反思作品的意义,而非简单接受展品所传达的情感。这种“陌生化”效果,促使观众从新的视角来看待艺术,重新思考作品背后的社会、历史与文化语境。

差异、流动与过程。德勒兹在《差异与重复》中提到,艺术的价值不仅仅体现在静止的“形象”,更体现在它所引发的“差异”与“重复”中。绘画,作为一种视觉艺术形式,正是一个充满潜力的“差异”空间。绘画不仅是固定的客观的存在,而是处于一个动态的不断变化过程。这种观点不仅反映了艺术作品的多重可能性,也反映了观众与作品之间的互动。通过作品的视觉语言与展览空间的互动,激发观众对“差异”与“变化”的感知。不同于传统的“单一解读”,展览在不同的空间以及作品之间的张力质感下得到一种多重的解读空间和视觉的路径。这种“差异性”的呈现,不仅仅是视觉上的多样性,更是思想上的开放性,让观众不断地从不同的角度思考、感受与解读。艺术是一种“过程”的生成,而非固定的结果。绘画的画面类似于一种“符号场域”,不稳定的结构可能导致意义并非固定或明确的,感知和解读也在文本的这个时间线索里面不断“解构”和“重构”。这里面有身体经验与语言的复杂性。只有在各种条件和语境下去“接受”作品的意义。也许某种线性结构(如历史、主题等)有一种视角,但触觉和触感以及文本之间又充满了张力之间的不确定性。展览中的每一件作品,都应当被视为一个不断生成的过程——它们不仅仅是静止的物体,更是展示了一种不断涌现的思想与情感。观众在展览中的“游走”过程,就像是进入了一种流动的艺术语言中,不断在作品之间转换、反思与感受,体验到不同的思想冲击与情感波动。图像的排列应当是一个涉及身体经验的场域。不仅是“观察者”,而是通过身体、位置、移动与作品之间形成互动,从而参与到图像的生成之中。不同角度与作品产生不同的感知,不同的身体距离、视角与运动方式,都会影响对画作的感知与理解。这种身体的参与使得绘画展览从“静态展示”变为“动态感知”的过程,形象并非单纯的外部物体,而是与观看者的身体与知觉密切相关的。作品本身成为一种呼唤身体感知的存在。画作的表面、线条、色彩、甚至笔触,都在某种意义上“邀请”观者进入图像的深层含义中。通过这种身体性的感知,绘画不再是客观的、固定的,它变成了一个在观看者参与中不断“生成”的过程。