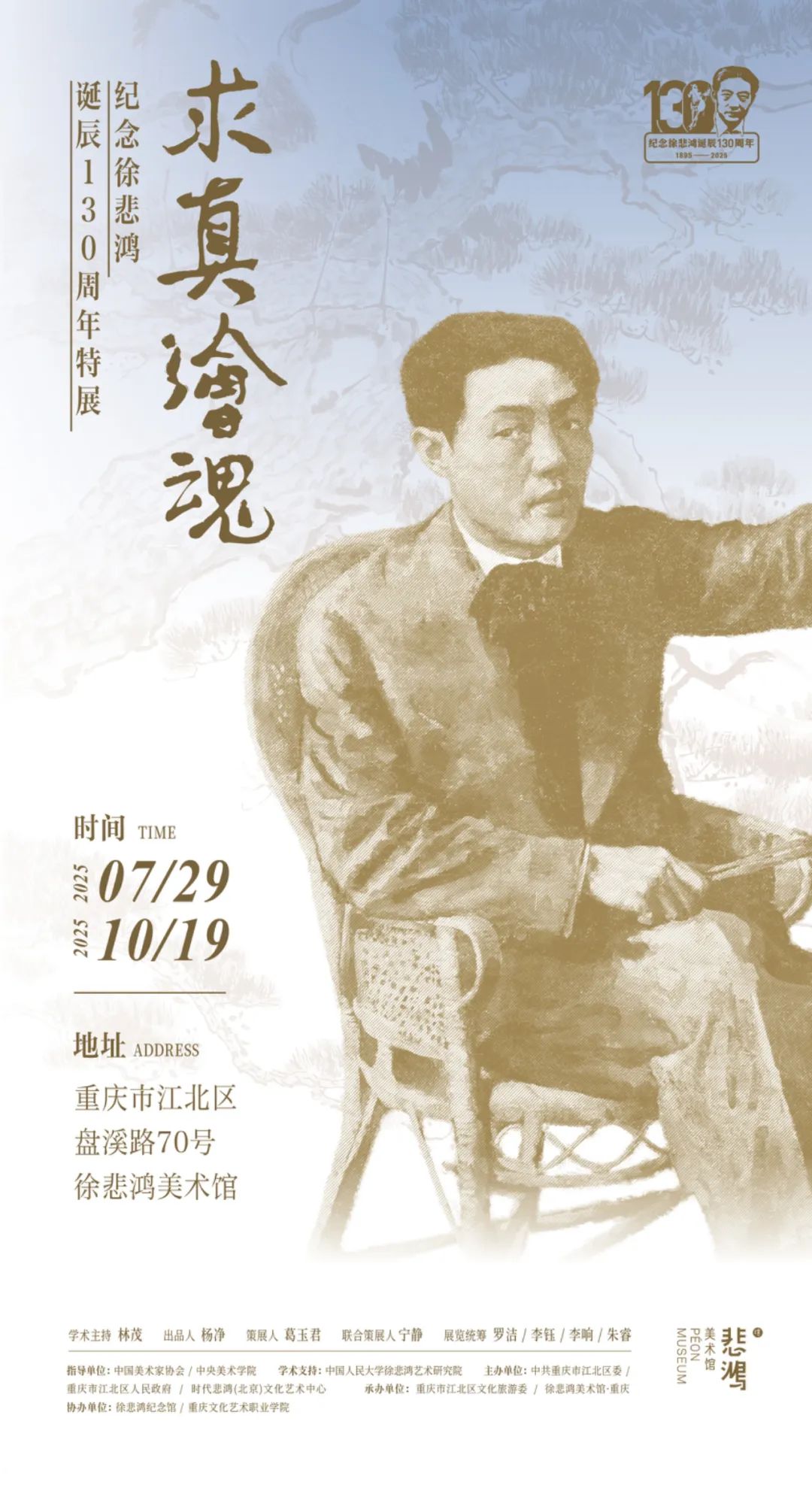

“求真绘魂” 纪念徐悲鸿诞辰130周年特展

开展时间:2025-07-29

结束时间:2025-10-19

展览地点:徐悲鸿美术馆

展览地址:重庆市江北区大石坝街道盘溪路70号石家花园

策展人:葛玉君

参展艺术家:徐悲鸿

主办单位:中共重庆市江北区委 重庆市江北区人民政府时代悲鸿(北京)文化艺术中心

协办单位:徐悲鸿纪念馆 重庆文化艺术职业学院

学术主持:林茂

承办单位:重庆市江北区文化旅游委徐悲鸿美术馆·重庆

2025年,适逢徐悲鸿先生诞辰130周年,全国多地相继推出各种纪念展,从广东美术馆“往来千载一悲鸿”到北京徐悲鸿纪念馆“始知真放在精微”素描展等。这些活动深切触摸到悲鸿先生跌宕起伏的艺术人生与美育实践,更揭示了悲鸿先生“求真绘魂”精神的核心——以写实之真,唤醒民族精魄浩然;用革新之思,开辟中国美术之未来通途。悲鸿先生作为中国现代美术的奠基者,其艺术实践始终贯穿着“致广大而尽精微”的艺术理念,将个人才情与国家命运共振,成为时代洪流中的艺术及历史坐标,为后世播撒下不朽的精神火种。

悲鸿先生的艺术思想与创作实践,本质是一次面对千年未有之变局,在文明转型期,重构中国美术本体论的深刻革命。悲鸿先生艺术生涯纵贯晚清积弱、民国新生直至新中国成立的激荡岁月,他亲历了国家的苦难与民族的觉醒,深刻洞见艺术于社会变革中的磅礴力量。因此,他的艺术创作始终与社会发展同频共振,为时代呐喊,为人民造像,为民族铸魂。悲鸿先生曾言,“艺术家既有求真的精神,故当以阐发造化之美为天职。”(徐悲鸿《当前中国之艺术问题》,1947年)悲鸿先生所“求”之“真”,远不止于形貌的精准再现,更涵盖了对社会现实的真实映照,以及对艺术本质的终生叩问。悲鸿先生所“绘”之“魂”,核心在于用艺术之火,点燃民族精神的觉醒与自信,并构建兼具时代使命与人性光辉的价值体系。他的艺术作品蕴含着深厚的文化内涵与精神力量,成为20世纪中国美术史上的一座丰碑。

本次展览,将从“会通化合”“濡染淋漓”“万物为师”三个方面重访悲鸿先生的艺术思想遗产,体悟其跨越时空带给我们的深刻震颤。

一、会通化合:文化主体性的现代方案

悲鸿先生曾言,“一切学术有一共同目的,曰:追寻造物之真理而已。美术者,乃真理之存乎形象色彩声音者也。”(徐悲鸿《美术漫话》,1942年)其“会通”之意,在于融合古今中外艺术精华;“化合”之旨,则指向深度的转化创造。他批判性地提出,“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”(徐悲鸿《中国画改良论》,1920年)主张,实为在现代性压力下建构文化主体性的自觉尝试。他以深厚传统笔墨功底为基石,将西方写实主义的精准造型与中国文人画之意境神韵熔铸一体。既深研人体解剖与光影技法,又沉醉于线条之流转灵动。令雕塑般的肌肉质感与水墨的写意韵味相融共生。可谓取中西之精粹,立民族之画格,让中国艺术在世界艺术谱系中重立了独特坐标。

二、濡染淋漓:现实关怀的美学辩证法

“濡染淋漓”是悲鸿先生对艺术社会效能的哲学宣言。他主张“艺术必止于至美尽善”,拒绝为艺术而艺术的真空幻象。抗战时期的奔马图腾,以焦墨飞白构建民族精神的视觉象征;书法中墨象奔涌的“光芒六合无泥滓”,则是对现实的精神荡涤。这种创作观,实为将个人之思融汇与历史潮流之中的实践哲学,在美学形式与历史命题的互文中,实现从“抒情表意”向“公共叙事”的范式跃迁。悲鸿先生的“淋漓”精神,提示我们“积稿千百纸方能达到心手相应之用。”(徐悲鸿《新国画建立之步骤》,1947年)的科学观。“……复兴中国文化工作,与复兴民族应有同等重要之意义。”(徐悲鸿《对<朝报>记者谈话》,1935)而艺术的先锋性,始终源于对历史现场的介入勇气。

三、万物为师:由精微及广大的宏观叙事

悲鸿先生有言,“……写生为一切造型艺术之基础;因艺术作家,如不在写生上立下坚强基础,必成先天不足现象,而乞灵抄袭摹仿,乃势所必然的。”(徐悲鸿《当前中国之艺术问题》,1947年)他进而阐释道,“碧云之松吾师也,栖霞之岩吾师也。田野牛马、篱外鸡犬、南京之驴,江北老妈子,亦皆吾所习师也。”(徐悲鸿《述学之一》,1930年)悲鸿先生之“万物为师”,已超越单纯技法研习,直指艺术创造的源头活水。在他眼中,从长颈鹿颈骨力与美的精妙曲线,到农妇手掌间记录沧桑的生命褶皱,细微处的敏锐观察皆可升华为关乎“立至德、造大奇”的精神求索。这种深植于亲身感知与大千世界的创作观,正揭示了艺术永恒的真谛:唯有让感官与万物展开真诚对话,方能挣脱程式化的桎梏,在广袤生活中淬炼出不朽的灵光。

“求真”之维中“会通化合”的智慧,在激发我们反思文化主体性的辩证重构时,更教会我们如何在技术洪流中守住文化根脉;其“绘魂”笔触中的民族精神史诗里,所体现的“濡染淋漓”之胆魄,带领我们在虚拟幻象中唤醒现实痛感,重申艺术介入现实的历史哲学;而悲鸿先生“万物为师”的谦卑,更是我们对抗技术异化的美学路径,激发我们如何在算法语境下重获创造本源。重温徐悲鸿先生的艺术思想与创作理路,带给我们的不仅仅是对历史的激活,更是一场深刻的且极具现实针对性的学术启示与当代回响……

高山仰止,景行行止!

谨此,向悲鸿先生致以深深的怀念与尊敬之情!

葛玉君

中央美术学院教授、博士生导师

2025年7月