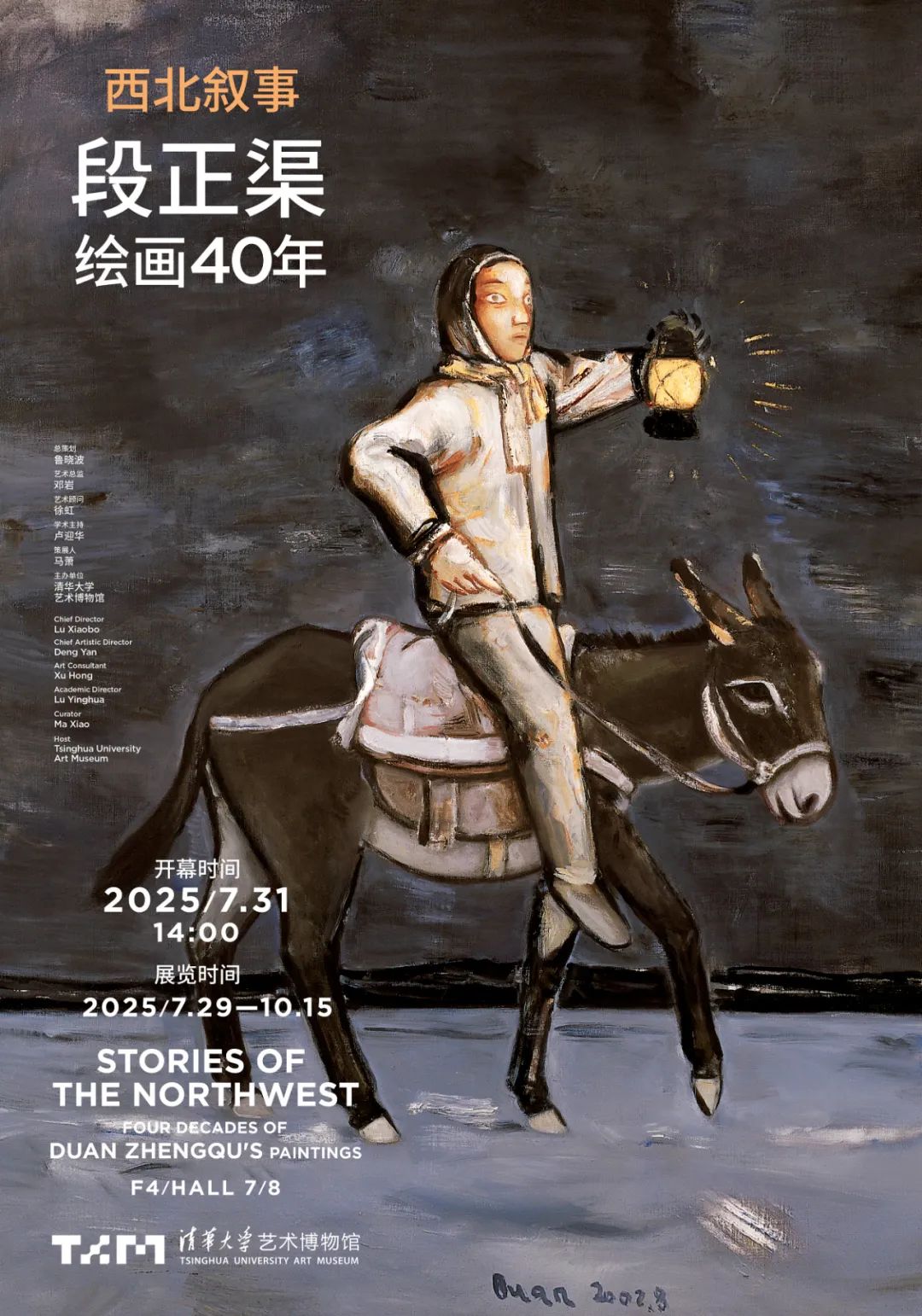

西北叙事:段正渠绘画40年

开幕时间:2025-07-31 14:00

开展时间:2025-07-29

结束时间:2025-10-15

展览地点:清华大学艺术博物馆 F4 7/8厅

展览地址: 中国北京市海淀区清华大学内

策展人:马萧

参展艺术家:段正渠

主办单位:清华大学艺术博物馆

学术主持:卢迎华

艺术总监:邓岩

灯火到星光

文/马萧

1987年的第一届中国油画展上,段正渠初露锋芒。和许多同龄的艺术家往往直接挪用西方现代主义观念不同,段正渠一开始就显示出他对油画语言属性的兴趣,并以此为基点,寻找与本土题材结合的可能性。不妨说,他无意识中承继了董希文“油画民族化”理论框架,试图超越前辈的眼界和方法,开辟新的路径。其后的一系列作品,段正渠以西北的黄土地承载了卢奥式的强悍笔触,从此成为中国艺术界风格鲜明的个案。

进入九十年代中后期,段正渠不断发展、丰富着独属于自己的绘画风格。虽然他仍以地理上的西北划定创作范围,但有意识地减少了明确的地域性标识——比如窑洞、剪纸、腰鼓、头巾等符号——而是内生为西北的一种整体面相。他习惯用大面积的暗色布满画面,包围着小小一簇光亮。这些光无处不在,无所定形,或来自于火把、手电、油灯、手机,或发散自人的面孔、巨大的鲤鱼和黄河的波涛。光与暗对比形成的戏剧感,源自于他对西北土地的整体性理解,从中提炼出一种象征和诗意。这一阶段的所有作品中,段正渠选择了最大的尺幅表现黄河的母题及其变体,图式与色彩均极其自由。一种介于奔涌与凝固之间的洪荒力量,在光色的变幻中,在人与自然的搏斗中,在现实和幻境的交互中,强度达到了顶点。

越过二十一世纪头十年,段正渠对既有的创作模式渐生懈怠。加之生活中的一些变故,从身体上和心理上他都需要重启,寻求新的可能性。从物质性引导手的触感,构建画面,是段正渠这一类型画家的创作方式,也是他逐渐厌倦的直接原因。几乎是从空白开始,他离开了油画一直给予的心理支撑和手头上驯服的快感,选择纸本和趋近于中国传统水墨的水性材料、坦培拉,进入全然陌生的领域。

但这种困境并未将他逼回熟悉的舒适区中,不再试图以风格为理由自我庇护。陌生一旦成为对惯性的克服,便变得意味深长起来,不期然间,段正渠看到了新的可能性。由媒材而导向的新风格,从视觉上颠覆了、刷新了他自己。西北强悍凛冽的一面逐渐隐没,柔情、瑰丽的一面向他敞开;以往被宏大叙事定义的历史,以日常和私密的方式向他敞开。在段正渠的晚近创作中,他从纸本创作中获得的新能量被放大,成为一个个自我裂变的动机。人造的光,某一处中心发散、聚集的光消失了,天宇间微弱的光倾入画面,一片星光下的幽蓝,人物、动物和其它物像如符号般浮现又隐没,画面的叙事意味越来越模糊,暗示着某种超越性的精神存在。

四十年创作历程,段正渠从青涩走向成熟,他的变化基于不变的理由,即对西北这片充满诱惑力的土地的持续回应。当观众置身于展厅,凝视这些深邃的色域时,透过布面和纸面,无疑会被带入艺术家从西北获取的种种气象,进入他一直专注的土地、人物、故事、历史之中。同时,也借着他的眼光,找到安放自己的精神原乡。