漫游者-苏福成个展

开幕时间:2025-10-19 15:00

开展时间:2025-10-19

结束时间:2025-10-29

展览地点:798第零空间

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区红石广场B01

参展艺术家:苏福成

主办单位:798第零空间

协办单位:丛来艺术

数字时代的“漫游者”叙事

——苏福成绘画创作的媒介与意义探析

文/李裕君

在中国传统文化中,“读书”与“漫游”被视作一个人成才的两大支柱,即所谓“读万卷书,行万里路”。其中,“漫游”不仅指向地理空间的跨越,更是一种精神阅历的积累。而“漫游”一词为大众认知的概念,是随着信息技术的迭代,演变为移动通信中跨区域网络服务的一种技术用语。随着数字技术的全面渗透,现实与虚拟之间的边界逐渐模糊,人类俨然成为数据世界中的永恒漫游者。因此,在这个由数码与人工智能构成的新自然环境中,人类的“漫游”已不再局限于物理空间的移动,而升华为一种精神的存在状态。在算法的指引下游走,于真实与虚拟的边界地带不断探寻自己的立足之所。

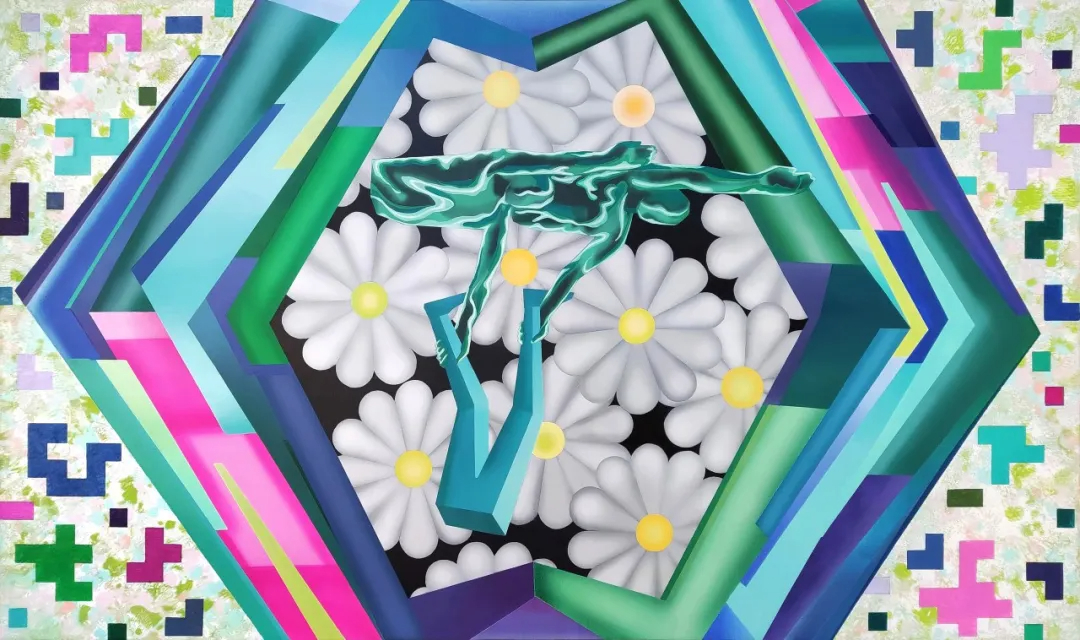

表面边界|布面丙烯|130×180cm|2024

苏福成的绘画创作,恰好为我们理解这一时代语境提供了富于启示的视觉样本。他硕士毕业于首都师范大学,师从段正渠教授,打下了扎实的绘画基础,但并未局限于学院传统的绘画实践。而他的艺术探索更加呈现出明显的双重张力:一方面是新表现主义的影响,强调材料的物质性与情感的原始性;另一方面,则主动转向数字时代的视觉语法,将源自绘画中土地的“厚重感”巧妙转化为属于当下的“数据漂浮感”。这一转变并非断裂,而是绘画语言随着时代变迁的自然生长和有机演进。

首先,从媒材的运用来看,苏福成在丙烯、综合媒材与拼贴喷绘之间的选择,反映出他对数字现实的深刻体悟。丙烯材料快干、覆盖力强、色彩饱和的特性,恰好呼应了数字图像中那种虚拟而又鲜明的质感。通过反复叠加的技法,艺术家不仅精准捕捉到数码图像的硬边与渐变,更以透明涂层的交叠,模拟出虚拟空间中光的穿透性,使符号脱离平面,产生近似三维的错觉。与此同时,拼贴与综合材料的介入,则为画面注入了现实的温度。数字建模的拓印、日常物品的碎片、旧纸片的拼合——这些带有触感与记忆的实物,与丙烯所营造的“数码冷感”形成强烈对比,在虚拟与真实之间建立起富有张力的对话。这种材质层面的碰撞,实质上是虚拟性与现实性在绘画媒介中的交锋与融合。

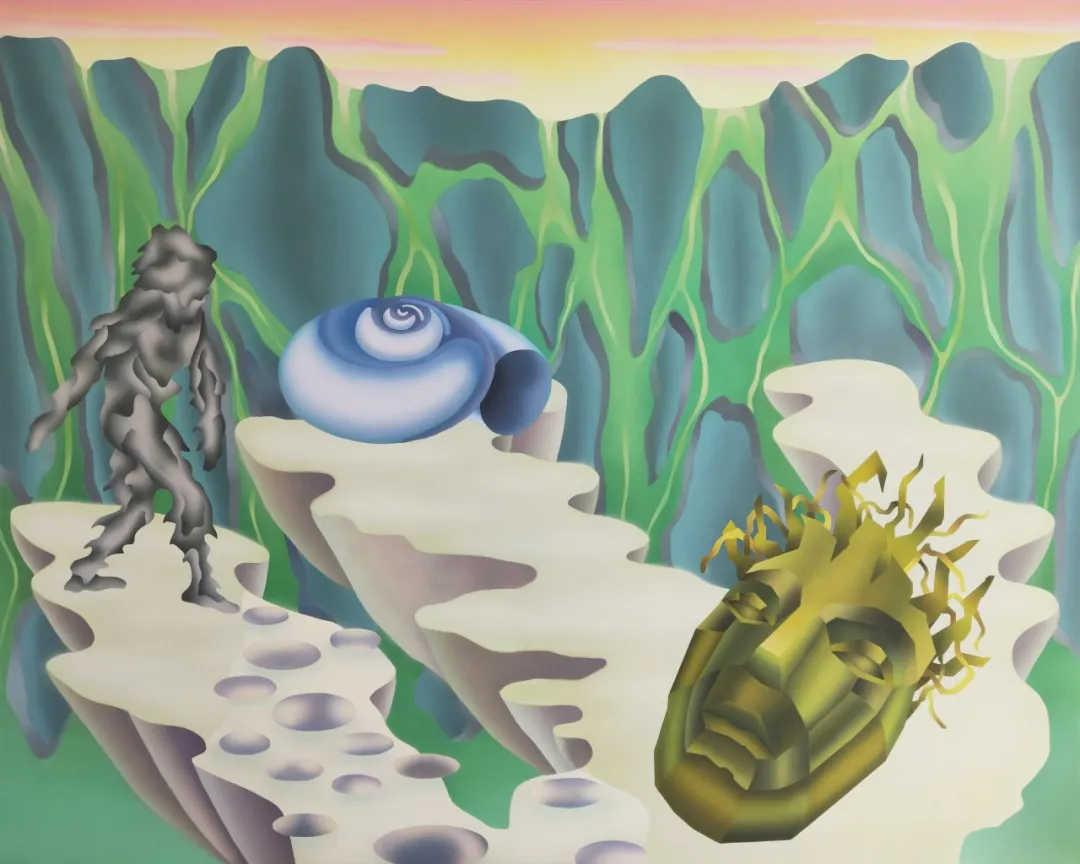

边缘漫游者|布面丙烯|155×175cm|2024

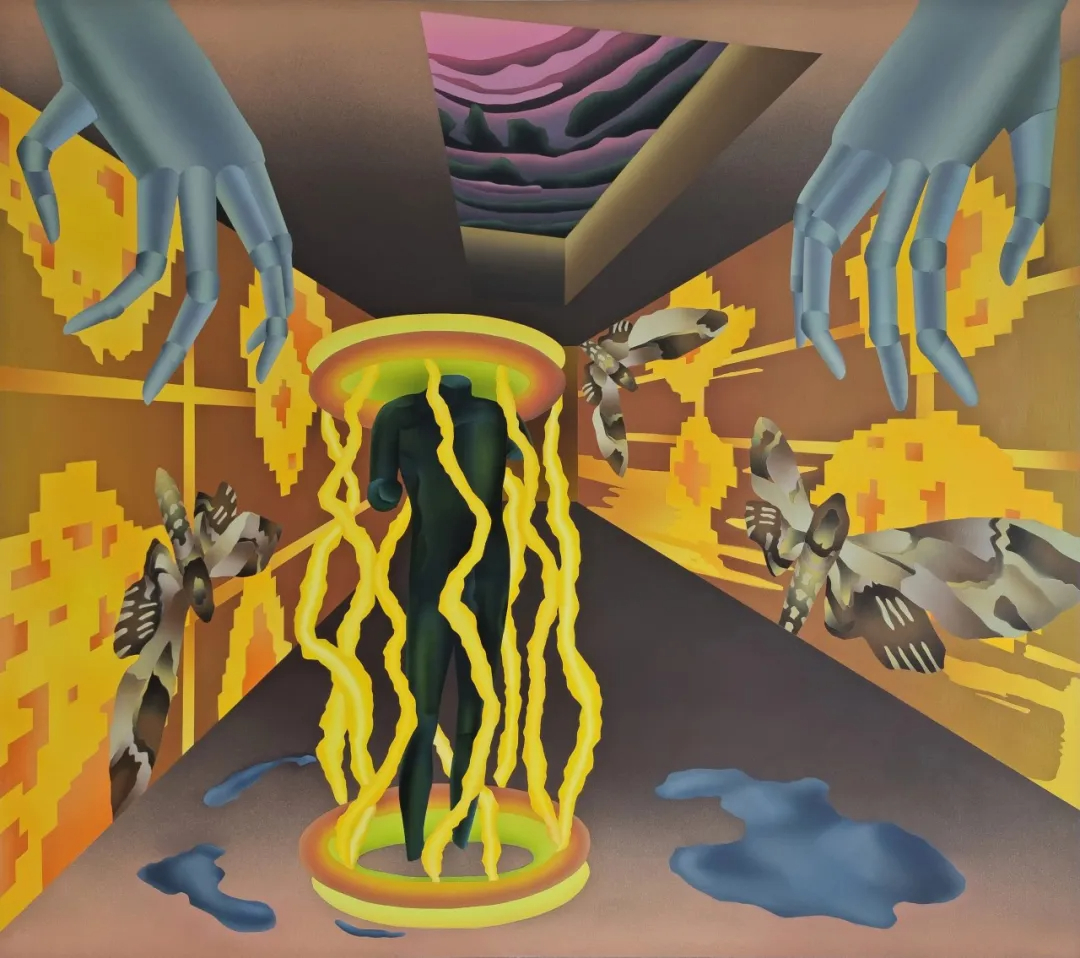

不稳定隧穿|布面丙烯|160×200cm|2024

其次,苏福成的作品有着明确的图像性逻辑,且在其创作过程中似乎遵循着某种独特的“数字时代视觉语法”。在他的画面中,高度几何化的数码模型符号与充满偶然性的日常图像并置共生。前者如简化的建筑线条、像素轮廓或虚拟模块,传递出理性与秩序;后者则如一只机械手臂、一张面具、一只蜗牛,或一片风景碎片,携带着生活的随机与温度。这种拼构不仅打破了传统绘画的时空统一性,也成为对数字认知方式的视觉转译。在《边缘漫游者》《不稳定隧穿》《表面边界》等作品中,虚拟建筑与现实的山川、动物、植被等景观相互渗透;《缺失的环节》《拟态生成器》《嵌入结构》等则通过数码时空模型与日常褶皱的并置,以时空的无限感与几何模块的有限性形成反差,暗喻数字时代人们“困于现实,心向虚拟”的生存状态。这种图像逻辑并非无意义的碎片堆砌,而是对数字时代认知方式的镜像呈现。

随机降临|布面综合材料|155×175cm|2022

再次,在空间建构上,苏福成的作品呈现出鲜明的数字时代特征。与达利等传统超现实主义的荒诞叙事不同,其作品创造的是“数字时代的超现实”,核心在于现实与虚拟的空间折叠,而非纯粹的梦境想象。他摒弃了传统透视法,转而采用多视角叠加的空间逻辑,使日常空间的平视、数码模型的俯视与虚拟界面的第一人称视角共存于同一画面,形成类似元宇宙的混合场域。这种空间建构是其“漫游者”身份的视觉投射。他不固守于现实或虚拟的某一端,而是主动居于两者之间的交界地带。例如在《随机降临》中,楼梯的现实属性与数码云朵的虚拟属性彼此消融,形成一个难以被归类为现实或虚拟的“第三空间”。而那些在冷色与暖色之间渐变的过渡地带,更以视觉方式摹拟出我们在这个时代中所体验到的边界模糊感。

激活回路碎片|布面丙烯|120×100cm|2024

最后,色彩在苏福成的作品中承担着重要的表达功能。艺术家偏好高饱和度的色彩组合:数码模型符号多以科技感的靛蓝、荧光橙、粉紫、冷白为主,唤起观者对电子屏幕、虚拟游戏的视觉记忆;日常碎片图像则常以暖橙、米黄、浅棕等生活化色彩呈现,传递现实生活的温度感。两种色彩体系的碰撞与融合,构成画面的情感节奏,唤起观者对虚拟疏离与现实亲切的双重感知。特别值得注意的是色彩之间的过渡处理。苏福成借助丙烯的层叠晕染,在冷色与暖色之间营造出模糊的“色彩过渡带”。从数码蓝到日常橙的渐变过程中出现的浅紫、粉橙等中间色调,成为现实–虚拟边界的视觉隐喻。这些过渡色既不属于冷调的虚拟,也不属于暖调的现实,而是两者有机联结的纽带。这种处理方式与艺术家的创作视角高度一致,聚焦于现实与虚拟的交融地带,细腻地捕捉数字时代的情感复杂性。

符号|布面丙烯|120×100cm|2022

因此,在我看来,苏福成的创作作为一个个体样本,在当代绘画的语境中具有多方面的价值意义。他不仅在拓展绘画的媒介边界,使丙烯与综合材料成为回应数字现实的有效载体;也在重构图像的叙事逻辑,以拼构与并置贴近当代人的感知方式;更通过超现实的空间与色彩处理,将数字时代的生存体验转化为可感可知的艺术形态。当然,此类探索亦存在值得商榷之处。一方面,碎片化拼构若处理不当,容易滑向图像堆砌的陷阱;另一方面,过度依赖数码模型符号可能削弱绘画的手工性魅力。真正的挑战在于,如何在表现数字感的同时,保留绘画行为本身所赋予作品的独特温度与生命,更在于艺术家通过手工赋予作品的独一性。若符号化、模式化的表达成为主流,或将导致作品失去其灵韵。然而,苏福成的实践无疑具有前瞻性。他没有回避数字技术为绘画带来的冲击,而是主动迎向这场变革,以创作证明:绘画并未因技术的迭代而衰微,反而能在与数字文化的对话中,拓展出新的表达维度。

从艺术史的脉络看,绘画始终在回应它所处的时代。正如印象派捕捉工业时代的光影,波普艺术反映消费社会的图像爆炸,苏福成则以他的方式回应着数字时代对人类视觉与认知的重塑。他的作品不仅为当代绘画注入了“数字性”的实践样本,也促使我们不断思考:当虚拟与现实日益交融,艺术的使命或许不在于固守边界,而在于以开放的姿态,持续追问人之为人在技术浪潮中的位置与意义。

2025年10月13日于北京

拟态生成器|布面综合材料|110×180cm|2022

缺失的环节|布面综合材料|160×220cm|2021

悬挂之网|布面丙烯|100×120cm|2022

形态发生(一)|布面综合材料|180×150cm|2021

形态发生(二)|布面综合材料|160×140cm|2021

艺术家

1989年生于甘肃

毕业于首都师范大学美术学院

现工作生活于北京、天津

展览经历

个展

2025年 漫游者-苏福成个展 第零空间 北京

2018年 “去往桃花源”苏福成作品展 深圳招行艺术中心 深圳

2017年 “错图”苏福成个人作品展 复言社 北京

群展

2025年 “拟像与真实-当代艺术群展” 海河美术馆 天津

2024年 “人智时代”第三届济南国际双年展 山东美术馆 济南

2019年 “泌”当代艺术家六人作品展 法视界展厅 上海

2019年 “无形未像”当代艺术家作品展 and land与空间 上海

2018年 “形形色色”表现性绘画作品展 甘肃美术馆 兰州

2018年 “开敞”表现型绘画作品展 悦美术馆 北京

2018年 “青衿计划” 正观美术馆 北京

2017年 艺术中粮 青年艺术新势力群展 中粮三为艺术 北京

2016年 第四届亚洲青年艺术家提名展 鸟巢文化中心 北京

出品人

王海英

第零空间创始人、798大库艺术总经理

文韵时光咖啡厅创始人、海河美术馆创始人

中国现当代艺术档案馆副馆长

于1996年入驻798,是最早入驻798的艺术工作者之一

策展人

李裕君

独立策展人、艺术理论研究者。擅长以策展为方法论,构建艺术与公众的对话场域,并致力于当代艺术生态的体系化建设。自2006年起深耕当代艺术领域,涵盖策展、艺术评论与写作、机构运营及媒体策划等,并与国内外上百位艺术家建立密切合作,累计策划过覆盖北京、上海、东京、苏黎世等国内外多个城市的展览及艺术项目百余场。在《美术研究》、《收藏投资导刊》、《人民艺术家》、《绝对艺术》等多家学术刊物发表论文及专题文章,并持续在艺术中国、雅昌艺术网、99艺术网等专业平台输出深度评论文章。

2022/2024年先后入选国家艺术基金“新时期中国当代美术评论人才培养”及“策展理论研究人才培训”项目研学经历。曾担任北京不同艺见艺术中心执行馆长、798第零空间主理人,并主导创立天津海河美术馆并担任执行馆长(2022年);2006年参与《美术关注-中国油画名家》丛书编撰,担任副主编;2008年创立Ai艺术网,联合首创“当代艺术播报联合体”网络电台;2010年加入99艺术网,历任副主编、市场总监等职,并参与策划了“首届中国艺术品市场高峰论坛”、“首届中国民营美术馆高峰论坛”等;2015年入职绝对传媒集团,参与创办《绝对艺术》刊物。目前为鲁迅美术学院实验艺术系外聘导师、中国文化促进会国潮艺术专业委员会专家顾问。工作生活于北京。