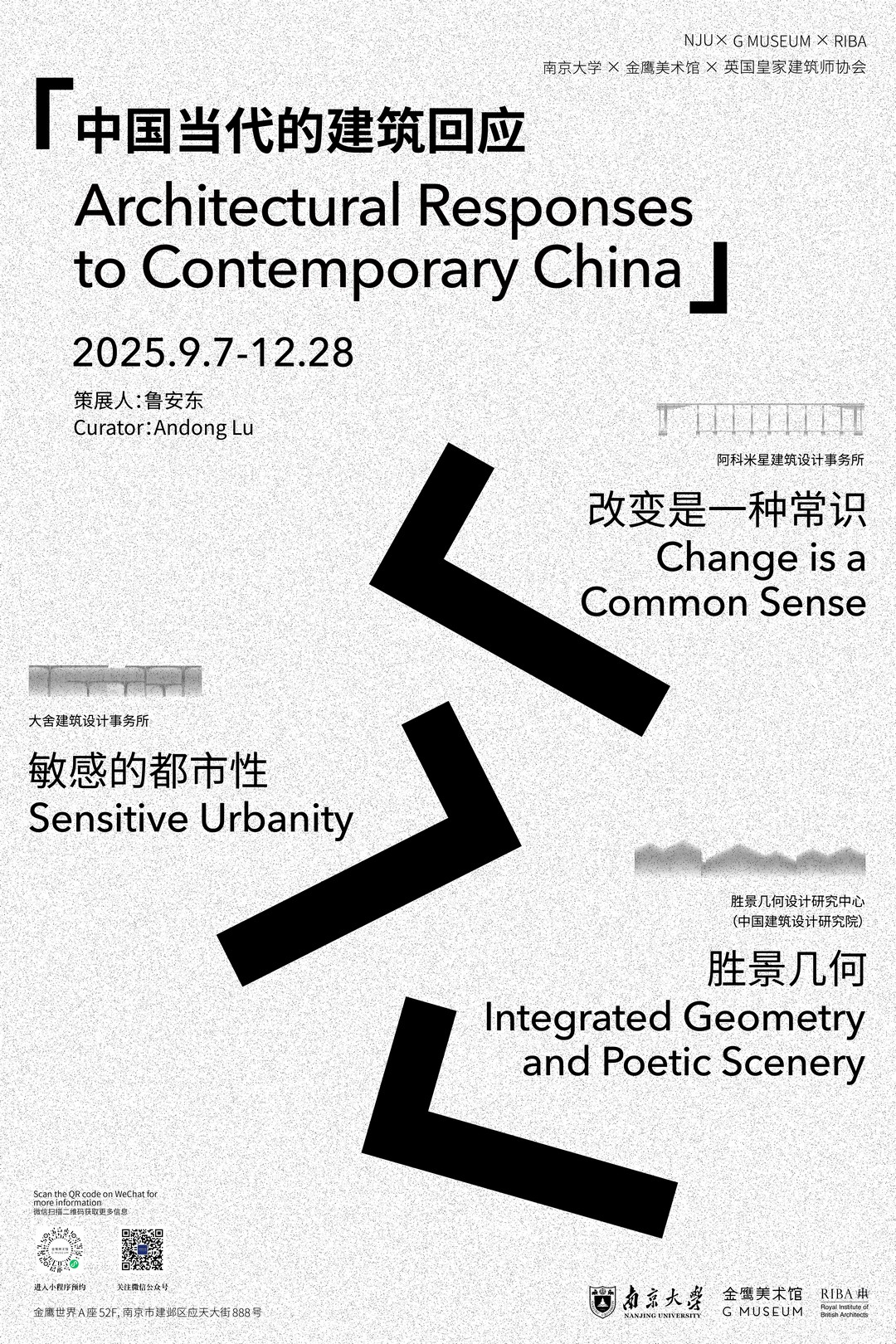

中国当代的建筑回应

开幕时间:2025-09-06

开展时间:2025-09-07

结束时间:2025-12-28

展览地点:南京金鹰美术馆

展览地址:南京市建邺区应天大街888号金鹰世界大厦A座52层

策展人:鲁安东

主办单位:金鹰美术馆

参展人:胜景几何设计研究中心(中国建筑设计研究院)、大舍建筑设计事务所、阿科米星建筑设计事务所

《中国当代的建筑回应》联展暨英国皇家建筑师学会系列特展,将于中国南京金鹰美术馆盛大启幕。此次展览聚焦三位中国建筑师的建筑实践与城市发展探索,分别是李兴钢院士、大舍建筑设计事务所主持建筑师柳亦春和阿科米星建筑设计事务所创始合伙人庄慎,通过三位建筑师的创作阅历与回溯,用中国建筑师的视角审视与中国发展同步展开的建筑探索,由此发出中国建筑的声音。

改革开放以来,中国大地发生了翻天覆地的变化,城市建设与建筑成就是其中最令人瞩目的篇章之一。与实践上的巨大成绩相比,对当代中国建筑的理论凝练特别是面向国际的理论发声则显得相当薄弱。从库哈斯的《Great Leap Forward》到弗兰姆普敦《现代建筑》(第五版),中国建筑被西方建筑师和理论家用作理论投射的对象或理论生产的素材。在国际理论舞台上,部分也由于语言的限制,缺乏中国建筑师眼中的中国实践、中国学人论述中国建筑的成果。鉴于此,自2019-2025,英国皇家建筑师学会举办了《中国当代的建筑回应》系列特展。

此次在金鹰美术馆将完整重现这三次展览《改变是一种常识:阿科米星建筑设计事务所十年作品回顾展》(2022)《敏感的都市性:大舍建筑设计事务所二十年作品回顾展》(2022)《胜景几何:李兴钢工作室二十年作品回顾展》(2025),在此基础上,邀请国内理论家和期刊主编共同探讨“中国建筑的理论化与国际传播”这一议题。

绩溪博物馆 / Jixi Museum

设计周期 / Design Period: 2009.11-2010.12

竣工时间 / Completion: 2013.11

简介/ Introduction:

折顶拟山,留树做庭:以等坡度的双坡结构组合、排列和延伸的方式,使屋面起伏如人工之山,呼应山水自然,因应于体验者的身体和心灵。

北京大院胡同28号院改造 / Renovation of No. 28 Dayuan Hutong in Beijing

设计周期 / Design Period: 2016.11-2017.04

竣工时间 / Completion: 2017.09

简介/ Introduction:

分形加密,宅园一体:延续北京城的空间结构特征,将一个三房二进的杂院转化成一个包含五个居住单元和一个公共单元在内的高密度微缩社区,并结合庭院提供园林式的居住体验。

国家雪车雪橇中心 / National Sliding Center

设计周期 / Design Period: 2016.02-2018.12

竣工时间 / Completion: 2021.06

简介/ Introduction:

山林场馆,生态冬奥:一体化整合地形、赛道及场馆形式,形成既能顺应山脊地形,又能满足体育工艺需求的立体化场馆,并提供观赛、游赏等人工与自然高度交互的多场景、全周期的使用和体验。

项目名称:棉仓城市客厅

设计/建成时间:2017.01-2018.02

简介:

项目为将远离城市中心的厂房空间更新为受欢迎的临售商业线下实体店,设计采用建筑、结构、设备一体化的装配式屋中屋方式,同时借助互联网交互传播,形成新体验的城市消费、休闲公共空间。

项目名称:永嘉路口袋广场

设计/建成时间:2017.03-2019.03

简介:

口袋广场位于上海中心城区,设计将此场所精确地设计为“具有社区私域感的城市公共空间”。空间采用别致的钢木结构围廊,内围合出小广场,外与永嘉路、周边社区呼应,形成城市15分钟生活圈的好场所。

项目名称:昆山实验小学改扩建及其西侧城市基础设施多系统复合项目

设计/建成时间:2018.09-2022.08

简介:

本项目通过建筑师与城市管理者的合作创新,形成综合解决方案。统筹学校扩建、城市绿地、市政道路、公共车库,精细化组合设计,形成“有公园的学校”、“有学校的城市公园”,高效利用城市资源并创造多元价值。

阿科米星建筑设计事务所

阿科米星建筑设计事务所_合伙人合照

阿科米星建筑设计事务所成立于2009年7月,由庄慎、任皓创建,唐煜、朱捷加入合伙,华霞虹担任学术顾问。

“阿科米星”是Archmixing的谐音,意为“混合建筑”,源于成立之初,我们认为:“设计需要消除从专业领域到社会价值的各种狭隘的界限,不放弃去尝试各种可能性。”我们的设计无论内容还是范围都不拘一格:从城市设计到小型建筑,从专业建造到民间建造,我们的工作兴趣和实践策略丰富而灵活。

在国内实践二十余年,阿科米星的主持建筑师们秉持知行合一的精神,均拥有丰富的专业实践与研究经验。我们越来越认识到,快速城市化和全面市场化是我们实践的语境,纷繁复杂的中国城市(城乡)现状是我们设计的出发点,也是自己身处其间,无法忽视的日常环境。在这样的实践环境中试图发现一些建筑学的新经验,一直是我们工作的动力。这其中,越来越吸引我们的正是那看上去问题无穷,却又生机勃勃,仿佛蕴藏着巨大力量的日常城市与建筑。

在这样的实践研究里,我们将视野更多地投放到建筑的使用端,发觉了“改变”这个既有建筑学的盲点。我们越来越明确地认识到,“什么改变了既有的城市与建筑”“什么会改变未来的建筑”这两个问题会有效地引导我们的设计研究与实践。

大舍建筑设计事务所

大舍 柳亦春 & 陈屹峰

大舍建筑设计事务所2001年成立于上海,是国内最早成立的独立设计事务所之一。其创始合伙人与主持建筑师现为柳亦春与陈屹峰。柳亦春与陈屹峰都毕业于同济大学,现居上海。柳亦春也担任同济大学建筑与城规学院的客座教授,及《建筑学报》和《建筑师》杂志的编委。

事务所从创立开始一直主要专注于幼儿园、学校、美术馆等类型的公共建筑,作品获得广泛的国际认可及一系列建筑奖项。大舍于2011年被美国建筑师协会会刊《建筑实录》评选为年度全球10大“设计先锋”之一,其主要代表作龙美术馆西岸馆获英国《建筑评论》杂志颁发的AR Emerging Awards年度建筑奖,中国建筑学会公共建筑类2016建筑设计创作金奖,美国建筑师协会AIA中国区2019建筑类最佳荣誉奖,亚洲建筑师协会2020建筑奖(公共类-社会与文化建筑)金奖,2021年WA建筑成就奖佳作奖等。

大舍成立以来,其设计作品参加了诸多重要的国际性建筑和艺术展,如2003年法国巴黎蓬皮杜中心当代中国艺术展、2013年维也纳MAK“Eastern Promises”当代东亚建筑与空间实践展、伦敦设计博物馆2015年度设计奖提名作品展、及2016年柏林Aedes画廊 “再兴土木”16个中国美术馆+15个中国建筑师展,2022年纽约MoMA“Reuse, Renew, Recycle”当代中国建筑展,2022年伦敦RIBA总部“敏感的都市性”大舍个展,2023年柏林Aedes画廊“共有风景:工业旧址的新生”大舍个展等等。

胜景几何设计研究中心(中国建筑设计研究院)

胜景几何设计研究中心(原李兴钢建筑工作室)是中国建筑设计研究院于2003年首批成立的三个建筑师工作室之一,由中国院总建筑师李兴钢主持。中心倡导研究性设计与设计性研究并行的工作方法,以“胜景几何”思想和理念、“工程建筑学”方法和路径为核心,聚焦建筑对于自然和人工密切交互关系的营造,形成“生境建筑”的方向和特征。

李兴钢

李兴钢,1969年出生于中国唐山。1991年和2012年分别获得天津大学学士和工学博士学位,2003年创立中国建筑设计研究院胜景几何设计研究中心,中国建设科技集团首席科学家、中国建筑设计研究院有限公司总建筑师、天津大学教授/博士生导师,2023年当选为中国工程院院士。

李兴钢以“胜景几何”理念为核心,其建筑研究与实践聚焦建筑对于自然和人工密切交互关系的营造,形成“生境建筑”的方向和特征。主要建筑作品包括元上都遗址博物馆、绩溪博物馆、天津大学新校区综合体育馆、大院胡同28号院改造,及北京 2022年冬奥会延庆赛区等,作品获得过亚洲建筑师协会建筑金奖、全国优秀工程设计金奖等奖项。

李兴钢是梁思成建筑奖(2020)、全国工程勘察设计大师(2016)等荣誉称号的获得者。作品参加威尼斯国际建筑双年展等国内外重要展览,并于北京、伦敦等地举办“胜景几何”展(2013/2020/2025)。

夏雨幼儿园 Xiayu Kindergarten

起止时间:2003.08-2005.01

夏雨幼儿园位于青浦新城边缘,周边空旷,高架路与河流对设计形成决定性影响。15个班级单元围合成两大曲线组团,分别由实体墙与U型玻璃界定。首层设活动室与庭院,二层卧室漂浮于上,色彩明亮,通过木栈道连接,树木与彩盒形成丰富空间感。

龙美术馆西岸馆 Long Museum West Bund

起止时间:2011.11-2014.03

龙美术馆西岸馆位于上海徐汇区的黄浦江边,基地曾是煤码头,保留了一座50年代的卸煤桥。设计利用原有车库的柱网结构,通过清水混凝土“伞拱”墙体转换出自由展览空间,墙体深入地下并整合机电系统,形成结构与空间意图合一的“架构”,与卸煤桥的结构表现形成呼应。

杨浦滨江边园 Riverside Passage on Yangpu Waterfront

起止时间:2018.03-2019.10

项目基地为废弃煤码头,仅存的90米长混凝土墙与野生树木共同构成独特的废墟景观。新建结构依附于旧墙而生,设有坡道、廊桥与亭台,重塑为都市公共空间。钢结构框景串联起昔日工业遗存与今日江景,保留了城市记忆的质感与尺度。