“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展

开展时间:2025-09-19

结束时间:2026-03-01

展览地点:宥爱美术馆

展览地址:苏州市工业园区假日街7号

策展人:郝青松

参展艺术家:陈宝生、陈仁、丛如日、大同大张、戴光郁、岛子、丁方、耿建翌、韩磊、江海、昆明春城照相馆、刘传宝、刘一原、毛旭辉、毛焰、孟禄丁、潘德海、任小颖、孙建平、王广义、魏光庆、温普林、吴大羽、肖丰、肖鲁、肖全、阎秉会、严力、杨重光、杨飞云、尤劲东、袁庆一、张林海、张培力、张群、赵半狄、赵德伟、郑连杰、朱雁光

主办单位:宥爱美术馆

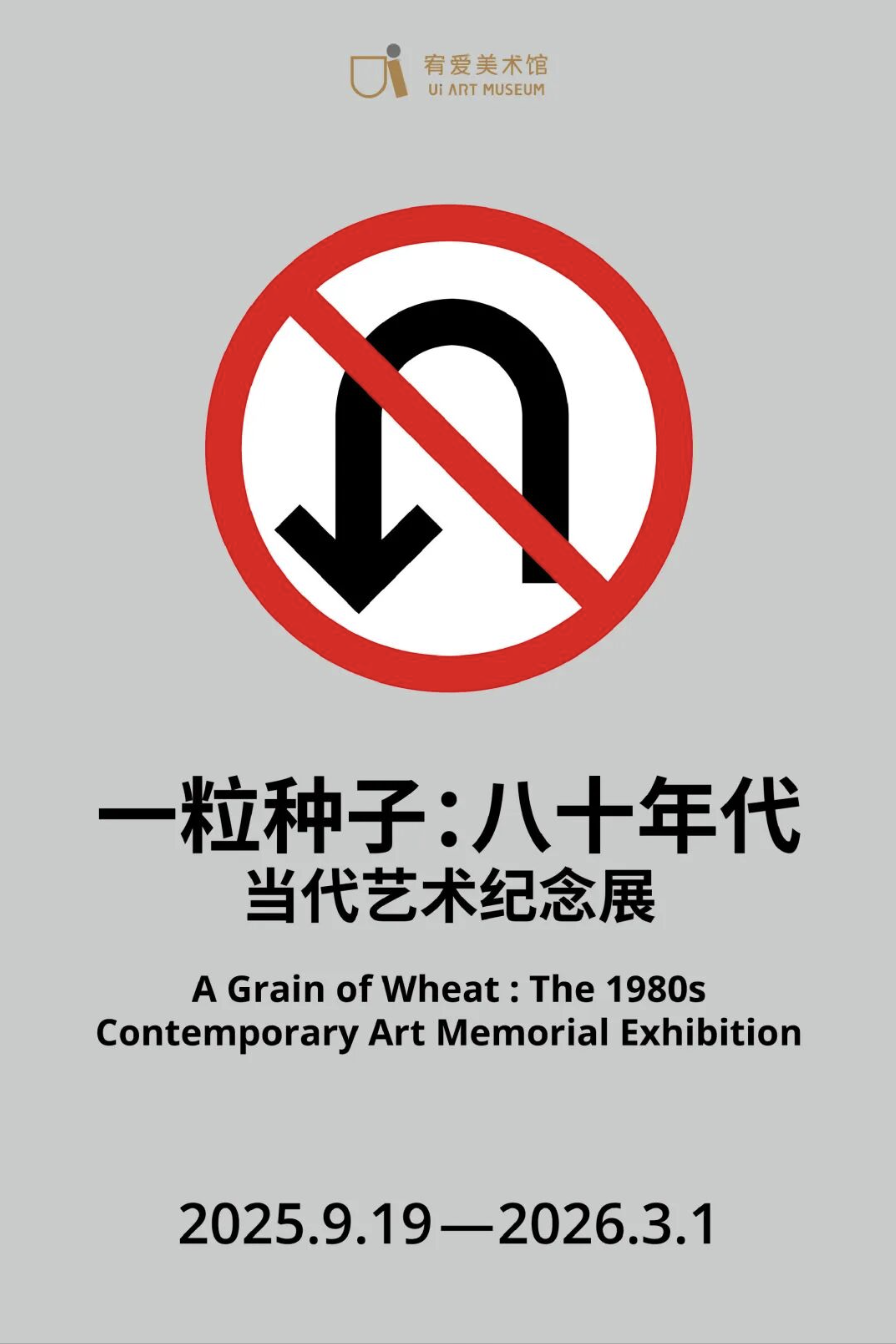

2025年9月19日,为纪念中国当代艺术史上具有里程碑意义的***“85新潮”四十周年,宥爱美术馆举办“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展。***本次展览由宥爱美术馆主办,艺术批评家栗宪庭任学术主持,郝青松博士任策展人。

一场横跨四十年的当代艺术思想巡旅

聚焦未完成的八十年代

回望中国当代艺术的根系与脉络

A Contemporary Art Journey Spanning Four Decades

Focusing on the Unfinished Eighties

Reflecting on the Roots and Evolution of Chinese Contemporary Art

展览汇聚了陈宝生、陈仁、丛如日、大同大张、戴光郁、岛子、丁方、耿建翌、韩磊、江海、昆明春城照相馆、刘传宝、刘一原、毛旭辉、毛焰、孟禄丁、潘德海、任小颖、孙建平、王广义、魏光庆、温普林、吴大羽、肖丰、肖鲁、肖全、阎秉会、严力、杨重光、杨飞云、尤劲东、袁庆一、张林海、张培力、张群、赵半狄、赵德伟、郑连杰、朱雁光等39位艺术家及团体的80余件经典作品,引领观众回望中国当代艺术四十年的精神演进。

作为对“85新潮”以来中国当代艺术发展的重要回顾,“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展深入梳理并反思了“85新潮”以来的中国当代艺术史,并指出展览的核心意义在于激发人们思考:我们应如何面对那一代人所留下的精神遗产,如何审视、唤醒并延续那些未竟的理想与艺术使命。

流泪撒种,欢呼收割:

八十年代与中国当代艺术

郝青松

大多数历史都会被遗忘在尘埃里,有一些却会历久弥新。20世纪八十年代,以其在中国当代历史重要的转折意义而熠熠生辉,尤其是,它的意义在今天重新被唤醒和激活。

那是一个万物更新、重整山河待后生的时代,生机勃勃,欣欣向荣。干渴已久的荒原,每一滴甘霖都是秋雨之福,每一个讯息都是希望之源。那个年代的艺术也作为时代的镜像,存留下宝贵的历史见证。当大潮退去,万马齐喑,四十年前的艺术史已经成为当代艺术考古学的对象,被我们考察和纪念。

01 早晨从中午开始

“全球艺术史”的概念,是从反思“欧洲艺术史”的后殖民艺术观念而来,强调多元文化中的地方性意义。实质上,全球艺术史由无数个地方艺术史组成。但地方艺术史的意义并非如后殖民艺术那样要颠覆欧洲艺术史,而是要寻找到与欧洲艺术史一同参与全球艺术史的通道,这是新的“全球艺术史”建构。

在欧洲艺术史的客观参照系中,20世纪前半叶的艺术史已经可以看到现代艺术的影响和存在,譬如刘海粟和林风眠。三十年后的八十年代,中国和世界的关系重新建立,现代艺术在中国的历史记忆重新恢复,潜伏的现代艺术创作不断被挖掘出来。在西方已经落幕的艺术史,对于当时的中国艺术家一切却都刚刚开始。不只是重新学习现代艺术,也包括古典艺术和当代艺术,混杂在一起冲击着我们的眼睛和头脑。伤痕美术首先在反思中放下了历史包袱,之后的星星美术又可谓八十年代艺术的先声。当窗外几百年的艺术思潮突然并列涌来,一个“混现代”的状态不可避免地出现了,几乎所有的领域都在全方位反思和求新。例如水墨的领域,当现代水墨方兴未艾的时候,黄秋园和陈子庄的传统水墨却刚刚被挖掘出来,黄宾虹水墨的意义也开始被普遍认识和传播。

《早晨从中午开始》是路遥祭奠《平凡的世界》十年写作苦难岁月的创作随笔,描述了路遥对于写作“初恋般的热情和宗教般的意志”,这也是八十年代艺术家普遍的“画像”和追求。

正因为早晨从中午开始,艺术家们大口呼吸新鲜空气,在十年时间内快速跑完了欧美一百年的历程,最终与西方当代艺术站在一条起跑线上。但也因为这样的快速和粗糙,八十年代的现代艺术进程并没有得到充分的发展,可以称为未完成的现代性。

02 未完成的启示录

85新潮美术作为八十年代思想解放运动的一部分,从前期的众声喧哗中挺身而出,成为八十年代最具象征性的艺术潮流。宏观而言,八十年代是中国社会现代性进程的一部分,而艺术是其中最具先锋性的一个领域。现代性的时代追求可以在八十年代的艺术中找到鲜活的生命见证,每一位时代的弄潮儿都是八十年代最好的生命艺术,艺术作品只是每一个激情浪漫生命个体的自然流露和注脚。理想主义的年代,激情澎湃的艺术,直至中国美术馆举办的“中国现代艺术展”,在“不许掉头”的宣言中戛然而止,黯然落幕。但“一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒,若是死了,就结出许多子粒来”。

回首当时,八十年代的艺术运动既是现代性历史进程的一部分,也无法摆脱哈贝马斯“未完成的现代性”的历史判断。哈贝马斯认为,现代性是一个持续发展的过程,一项“未竟的事业”,而非一个已经完成的历史阶段,后现代主义者声称现代性已被终结的观点是错误的。他认为,现代性尚未完成是因为现代性在发展过程中出现的社会病理和社会文化价值与经济、政治领域之间出现脱节,需要重新将启蒙运动中产生的知识与生活世界和公共利益重新连接起来,完成其未竟的启蒙方案。 因此可以认为,八十年代是一系列“未完成的现代性”历史进程的一部分。

然而,现代性并不是艺术的全部。未完成的不仅有现代性,更有“未完成的启示录”。

波德莱尔关于现代性更为整全的先知性洞见是:“现代性就是过渡、短暂、偶然,就是艺术的一半,另一半是永恒和不变。”永恒和不变来自希伯来文明的启示维度,与希腊文明一起构成西方的两希文明。但是,八十年代的思想启蒙基本属于希腊文明的人文主义谱系,85新潮美术也是这样。所以当八十年代戛然而止时,留下“未完成的现代性”。

其实,启示的维度并未缺席八十年代,《拯救与逍遥》为中国文化的更新预备了一条全新而古老的救赎道路。与之相应,也有艺术家如丁方的创作难得地触摸到废墟上的灵魂与生命。只是时代还没有做好预备,大多数艺术家依旧沉睡在人文主义的启蒙梦想中。因此,八十年代的先锋艺术不仅是“未完成的现代性”,更是“未完成的启示录”。

03 纪念碑

九十年代直至今日,在市场经济的大潮中,中国当代艺术经历了过山车式的辉煌和没落。固然中国当代艺术一度成为世界的焦点,市场追捧的对象,但依然局限于后殖民主义、消费文化的方法论和虚无主义的价值观。一俟大潮退去,只剩下虚空的虚空。后现代主义的破产唤醒对于八十年代的记忆,但我们究竟应该如何告别和纪念八十年代?

市场价值当然也是一种肯定的方式,但艺术明星可能会绑架八十年代的话语权,掩盖八十年代的真正价值。就八十年代本身而言,也有很多未完成的价值重建,譬如“未完成的现代性和启示录”。纪念八十年代,并不等于认同“八十年代的神话”,那更是一个前车可鉴的八十年代。

最好的纪念方式,是传承它的道路和生命,是发现和激励那些八十年代以来几乎被遗忘的独立艺术家。他们就是八十年代的纪念碑。他们大多数,都是八十年代自己家乡的艺术先行者或艺术领袖。他们很多人已远走他乡,因为“没有先知在自己家乡被人悦纳”。但他们几十年来矢志不渝,从未改变自己的理想主义。他们继续现代性理想或者救赎的使命,艺术创作卓有成就,以生命和灵魂书写艺术史。废墟重生的艺术,就是最有生命力的纪念碑。

特别是经过全球主义的当代艺术之后,中国当代艺术的反思不止于自身,而是对世界当代艺术的整体反思。在强调文化差异的身份政治中,当代艺术用文化对抗掩盖了生命本真,看似倡导多元文化,实则竖起文化的壁垒,混乱了生命秩序。但文明与生命的种子已在八十年代播撒,未完成的现代性和启示录应该被重新唤醒,成为新的艺术使命。

“流泪撒种的,必欢呼收割!”历史一定会不断重写,无论我们选择哪些艺术家和作品进入展览和艺术史,都可能是现代性的“过渡、短暂和偶然”,都是“未完成”。但只要我们的选择基于“永恒和不变”的启示和使命,就走在真理和生命的道路上,八十年代的光芒就不会被黑暗吞没,照亮历史也照亮未来。

策展人

郝青松

批评家、策展人,清华大学艺术学博士。担任多项国际艺术展览艺术顾问及评委,及多家媒体专栏撰稿人,批评写作聚焦当代艺术转型与思想史转型问题,倡导当代艺术的价值观更新。