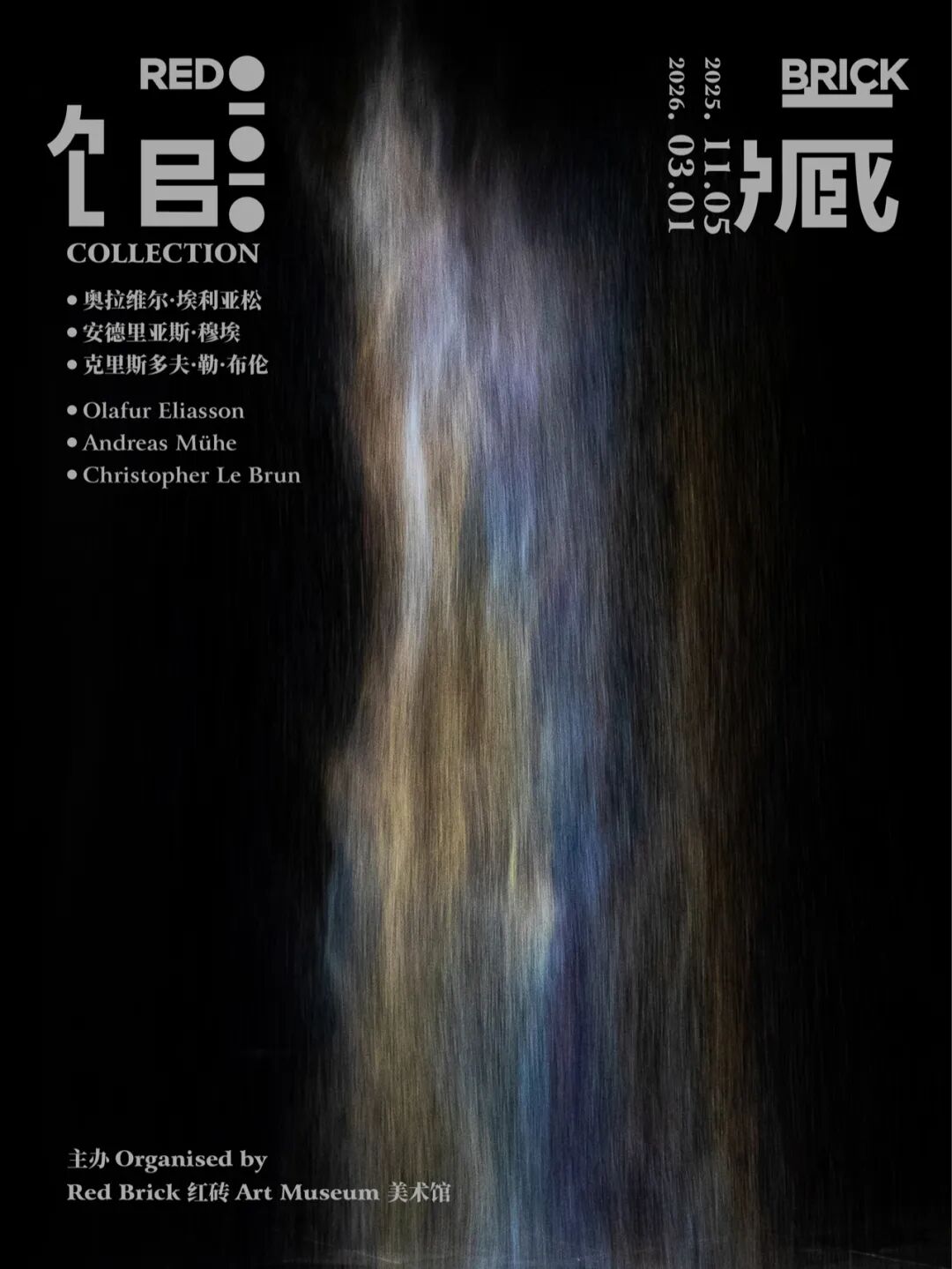

馆藏:埃利亚松、安德里亚斯 · 穆埃、克里斯多夫·勒·布伦

开展时间:2025-11-05

结束时间:2026-03-01

展览地点:红砖美术馆

展览地址:北京市朝阳区顺白路红砖美术馆

参展艺术家:奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)、安德里亚斯 · 穆埃(Andreas Mühe)、克里斯多夫·勒·布伦(Christopher Le Brun)

主办单位:红砖美术馆

红砖美术馆于11月5日推出精选馆藏展,3位享誉国际的重量级艺术家包括奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)、安德里亚斯 · 穆埃(Andreas Mühe)、克里斯多夫·勒·布伦( Christopher Le Brun),作品涵盖装置、绘画、摄影等形式。

作为近年来全球最受大众欢迎的艺术家之一,埃利亚松着力于探索艺术与世界的广泛连结,其作品所创造的视觉奇观更是数次在全球掀起共振,他最重要的代表作之一——《聚合彩虹》(追溯至1993年名为《美》演进而来的装置作品),在将“美”推向极致的同时,观众还可以参与其中,与作品进行对话。英国艺术家克里斯多夫·勒·布伦糅合了浪漫主义与象征主义风格的抽象绘画则向我们呈现了他数十年来在艺术道路上的思考与探索。德国当代摄影艺术家安德里亚斯·穆埃的摄影作品,使用大画幅胶片相机,在创作手法上长于“用光来雕塑作品”,呈现出一种极具戏剧性的美学特征。

此次馆藏展秉承红砖美术馆“收藏即传承、共享即教育”的价值取向,观照红砖对当代艺术历史与现状多维度的思考与实践。

奥拉维尔·埃利亚松

Olafur Eliasson

“我想探讨的是一种建筑的去物质化,每个人走入其中,由灯、光、颜色和水产生了一个只在那个瞬间存在的建筑物。也许在未来,不是建筑去命令我们,而是建筑让我们可以和它商量,建筑是可以柔软的,有的时候柔软反而就是强大。”

——奥拉维尔·埃利亚松

© 奥拉维尔·埃利亚松

在黑暗的空间里,一圈聚光灯由内向外照射在一道环形雾障上,在环形内侧形成了微亮的彩虹。《聚合彩虹》在轻柔的水幕上若隐若现的色彩并不存在于雾障之中,它们之所以能被看到,是因为光线被水滴折射和反射后以一个特定角度进入到观者眼中。因此,只有当有人走到环形附近,移动到一个可以看到色彩的地方,这件作品才称得上完成。埃利亚松的作品是依赖观者的参与的;艺术家频频使用反射和余像等在艺术品当中并不存在、但在被观看时会产生的现象。这件作品是埃利亚松最重要的早期作品之一——创作于1993年的《美》的一种演进。

《水钟摆》创作于2010年,是埃利亚松水系列的不凡之作。黑暗的展厅中,一条打开的水管从屋顶垂下,水流被频闪闪光灯打亮。水管的强大压力使水流在空中横向翻腾扭曲,在频闪闪光灯的照射下,喷射而出的水珠看上去宛如玻璃般坚硬的固体,断裂的水流轨迹在空中只能依稀可循。但眼见之物并不为实。被闪光斩碎为一瞥之象的作品体验出陡起终落的不稳定感。

奥拉维尔·埃利亚松喜欢创作具有实验性装置功能的艺术品,《明日共鸣器》就是该思路的体现。它原本属于一套菲涅尔透镜,用途是在灯塔中集聚发散的光束,并以一个固定的角度投射出去,从而增加光的强度。在这间作品中,这种光被当作可延展的材料,在墙上绘制出素淡的彩色条纹,如同海面上荡漾开来的层层波浪。

奥拉维尔·埃利亚松(生于1967年,冰岛-丹麦)作为近年来全球最受大众欢迎的艺术家之一,他的创作包括装置、绘画、摄影、电影等媒介;他的作品语言能够超越国籍,引发社会各个阶层的讨论, 目前生活与工作于哥本哈根和柏林 。

自1997年至今,他在世界各地重要博物馆举办的个展(包括纽约现代艺术博物馆;金泽21世纪美术馆;柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆;圣保罗SESC Belenzinho、SESC Pompeia和圣保罗州立美术馆以及威尼斯双年展等)为他赢得了广泛赞誉;2003年,他在伦敦泰特现代美术馆涡轮厅展出的《天气计划》吸引了逾200万观众;2018年他在红砖美术馆个展“道隐无名”成为当年现象级大展。

安德里亚斯 · 穆埃

Andreas Mühe

作为一位德国当代摄影艺术家,穆埃难以被归类,他摄影作品具有戏剧性的美学特征,使用大画幅胶片相机,在创作手法上长于“用光来雕塑作品”,通过场景和光影设置创造出一个看似颇为熟悉,却濒临决裂和解构的矛盾视觉世界,透过简单而微妙的暗示挖掘隐匿于可见中未被觉察的真实。

他的镜头中,日暮时分站在勃兰登堡门前的德国前总理赫尔穆特·科尔(Helmut Kohl)、眺望着风景的德国前总理安吉拉·默克尔(Angela Merkel)、凝视着夜空的德国著名出版人弗雷迪·施普林格(Friede Springer)、在画作前游走的德国著名艺术家格哈德·里希特(Gerhard Richter)等人物颠覆了符号化的传统公众人物肖像摄影;看似浪漫的风景可能会令人联想起卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich),却完全挣脱了运用“浪漫”元素加以表现的桎梏;还有圣诞树、难民和森帕歌剧院(Semperoper)庆祝胜利的德累斯顿“足球流氓”,皆在开放、干扰和即兴的设置间呈现出多重解读性和不确定性。

安德里亚斯·穆埃的作品呈现了戏剧与再现的景观世界的美感,这些作品组成了关于艺术家祖国的叙事。1989年柏林墙倒塌之时穆埃还只是一个十岁的孩童,不过从那时起,德国的历史进入了他的生活。他对环境氛围的探索、与知名人物和当代历史的相遇全部以夸张的方式形象地呈现在作品当中,有力地唤醒了记忆。穆埃认为“谁掌控了图像,谁就掌控了现实”。穆埃的作品针对等级、权威和传统的概念指出了困惑之处并且提出了质疑,呈现出微妙而不安却合乎道德标准的肖像,从最广义的角度来看,也就是“德国人”的肖像。

安德里亚斯·穆埃1979年生于卡尔·马克思城(现德国开姆尼茨Chemnitz),在柏林工作和生活。他接受过胶片冲洗的技术训练,担任过阿里·凯佩内克(Ali Kepenek)和阿纳托尔·科特(Anatol Kotte)的助手,之后自己也投入了摄影创作。作为一名自由摄影师,他起初专注于拍摄音乐人、演员和艺术家的肖像,并且在各种各样的杂志和报纸上发表过作品。他的第一个主题系列的创作开始于2004年。自2010年起,穆埃参加了在众多世界顶尖博物馆和机构举办的个展和群展,其中包括柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆(Martin-Gropius-Bau)、杜塞尔多夫北莱茵威斯特伐利亚州论坛博物馆(NRW Forum)、罗斯托克艺术厅(Kunsthalle Rostock)、雅典贝纳基博物馆(Benaki Museum)、汉堡堤坝之门展览馆(Deichtorhallen),及北京红砖美术馆。

克里斯多夫·勒·布伦

Christopher Le Brun

自1980年代以来,克里斯多夫·勒·布伦便是享誉世界的艺术家,他的作品形式主要包括油画、版画和雕塑。他1951年生于英国朴茨茅斯,曾在斯莱德艺术学院和切尔西艺术学院学习。在他的艺术生涯早期,曾两次获得约翰·摩尔绘画奖(1978, 1980),且在1980年参展威尼斯双年展,并于1982年在柏林的马丁·格罗皮乌斯博物馆参加了轰动一时的著名展览“时代思潮”(Zeitgeist)。

作为画家,在二十世纪晚期关于选择抽象还是具象的道路上,勒·布伦选择信赖自身的直觉与视觉经验,在二者间持续创造丰富的对话。过去十年中,勒·布伦发展出了具有浪漫主义及象征主义的抽象风格:“尽管曾因缺少表现物而若有所失,但我也渴望我的作品是形式的、抽象的——从而是自足的。最理想的状态便是作品能拥有独立于我的价值。”自职业生涯早期一直到近年的新作中,勒·布伦始终对颜色、光、空间、笔触、精神等绘画美学及基本特质保持着强烈的兴趣及探索精神。正因如此,勒·布伦欣赏有着共通艺术特质的中国传统绘画并与之产生共鸣:

“我认为艺术的核心问题在于如何在目之所见与心之所感间找到平衡。这就像是在高高的山脊上顺着一条险峻而细窄的小路行走,山脊两侧都像刀劈般陡峭。”

克里斯多夫·勒·布伦,画家、版画家和雕塑家,1951年生于英国朴茨茅斯,曾在伦敦大学斯莱德美术学院和伦敦艺术大学切尔西艺术与设计学院学习绘画。勒·布伦曾担任英国多家重要艺术机构的理事,包括泰特美术馆、英国国家美术馆、杜尔维奇艺术馆、皇家绘画学院和英国国家肖像馆等。1996年,勒·布伦当选英国皇家美术学院院士,并于2000年成为该校首位绘画教授;2011年-2019年,他出任英国皇家美术学院院长,任职期间,主导了学院250年历史上最重要的重建工作,振兴了学院声誉。

勒·布伦的作品被众多知名博物馆收藏,包括纽约现代艺术博物馆、纽约大都会艺术博物馆、纽黑文耶鲁大学英国艺术中心、伦敦泰特美术馆、维多利亚和阿尔伯特博物馆、大英博物馆、悉尼新南威尔士美术馆、红砖美术馆等。