陈逸飞 © Chen Yifei Estate

“我在创作时,总是试图捕捉生活中的瞬间美,无论是江南水乡的宁静,还是人物的内心世界。我希望通过我的作品,能够让人们感受到一种超越时空的美感。”

——陈逸飞

1

《繁花》里的艺术彩蛋

热播大剧《繁花》,在朦胧光影中复刻了老上海的摩登与诗意,而真正的“繁花”,则永远绽放在陈逸飞油彩未干的笔触里,在每个上海人记忆褶皱深处的那抹琥珀色的光晕里。

在《繁花》的纸醉金迷中,导演王家卫在细节里埋下了对一位著名艺术家的致敬——至真园的饭店中,三件具有上海韵味的古典油画,皆出自陈逸飞之手,分别是《聚焦》、《仕女与鸟笼》和《玉堂春暖》,其中《玉堂春暖》在中国嘉德2017秋季拍卖会上,以1.495亿元成交,是中国写实油画史上的拍卖纪录。陈逸飞的画作,在《繁花》中,被网友戏称为王家卫留给观众的“彩蛋”。

图片来源于网络

陈逸飞的艺术生涯与上海这座城市紧密交织,他既是海派文化的传承者,也是城市美学的革新者。“海上旧梦”中的朦胧与怀旧,不仅是艺术表达,更是上海文化记忆的载体;《黄河颂》、《开路先锋》以英雄主义叙事展现革命激情,体现了上海作为近代中国变革前沿的文化张力;《上海科技之门》、《东方之光》塑造了现代上海的视觉地标……

《东方之光》

2000年

摄影:姚建良

为纪念著名艺术家陈逸飞逝世二十周年,浦东美术馆2025年重磅首展“时代逸飞:陈逸飞回顾展”将于4月26日起对公众正式开放,全面回顾陈逸飞的艺术成就。展览分为四个板块:“成长岁月”、“心灵之桥”、“海上风华”和“大视觉时代”,共汇集了逾150件展品,囊括了绘画、雕塑、影像、出版物、手稿等多种媒介,覆盖了他各个时期内风格多样的不同系列创作。除了绘画作品以外,本次展览还将展示陈逸飞在其所开创的“大美术,大视觉”理念下所进行的多元艺术实践。

“时代逸飞:陈逸飞回顾展”展览海报

一场囊括约80幅油画真迹,陈逸飞迄今规模最大、涵盖内容最完整的回顾展得以举办,最难之处在于作品的收集。陆家嘴集团副总经理、浦东美术馆董事长(馆长) 李旻坤说:“陈逸飞的存世作品几乎都被收藏家所收藏。所以这次展览中的展品,是我们从四、五十位藏家和陈逸飞家族手中收集借展而来。陈逸飞的藏家遍布全球,此次展览规模空前,所以我们做了大量的工作,联系了很多藏家和拍卖机构。正是在他们的全力支持之下,才促成了这次展览的顺利举办。”

陈逸飞《玉堂春暖》

成交价:RMB 149,500,000

中国嘉德2017秋季拍卖会

近日,浦东美术馆在通气会上,现场开箱了数件展览中的重磅作品,包括在《繁花》中出现的“海上旧梦”系列的标志性作品之一《仕女与鸟笼》(私人收藏)。

陈逸飞《仕女与鸟笼》

1992年

私人收藏

陈逸飞与魏景山合作创作的第一幅工业题材绘画,被认为是他早期艺术生涯的重要里程碑,也是红色文化的经典之作《开路先锋》(中华艺术宫(上海美术馆)馆藏)。

陈逸飞 魏景山《开路先锋》

1972年

中华艺术宫(上海美术馆)

陈逸飞基于钢琴协奏曲《黄河》所绘制的著名红色主题油画《黄河颂》(泰康保险集团收藏)。

陈逸飞《黄河颂》

1972年

泰康保险集团收藏

描绘了陈逸飞祖宅的一隅,承载着艺术家对故乡深切的回忆和情感的《我的邻居》(私人收藏)。

陈逸飞《我的邻居》

1996年

私人收藏

而在这次展览中,我们还将看到《踱步》、《玉堂春暖》、《长笛手》等陈逸飞经典作品。

陈逸飞《长笛手》

1987年

私人收藏 龙美术馆提供

“时代逸飞:陈逸飞回顾展”媒体通气会现场

浦东美术馆,2025

2

从天赋少年到国际巨匠

陈逸飞1946年生于浙江镇海,1960年考入上海美术专科学校预科。1965年,毕业于上海美术专科学校,1971年,开始了自己的绘画生涯。陈逸飞的个人命运与时代的脉搏紧密相关,他的创作风格与题材,也在几次命运的转折中实现新的突破。

陈逸飞与《踱步》

1979年

图片致谢:陈逸飞家族

早期成名的“英雄画家”

青年陈逸飞

图片致谢:陈逸飞家族

从俗世成功学的角度来说,陈逸飞可以算得上是出道即巅峰。1972年,他便创作出了著名的红色题材绘画《黄河颂》,那时他才26岁。同年,他与魏景山合作,赴南京梅山铁矿深入考察,创作出以工人阶级为题材的《开路先锋》。作品采用仰视视角,展现出开路先锋的豪迈气概。

陈逸飞《黄河颂》开箱现场

“时代逸飞:陈逸飞回顾展”媒体通气会现场

浦东美术馆,2025

陈逸飞《开路先锋》开箱现场

“时代逸飞:陈逸飞回顾展”媒体通气会现场

浦东美术馆,2025

1977年,陈逸飞与魏景山再度合作,从题材到构图,创作出更为复杂的作品《占领总统府》。这件作品被视为新中国成立以来最优秀的主题性艺术作品之一,奠定了陈逸飞在中国美术史上的地位,也是其艺术生涯中最具代表性的作品之一。

陈逸飞早期的作品充满浪漫和英雄主义情怀,在画面中追求崇高与美,是时代审美的产物,也奠定了他的美学基础。

陈逸飞《占领总统府》

陈逸飞 魏景山

1977年

中国人民革命军事博物馆

赴美回望东方美学

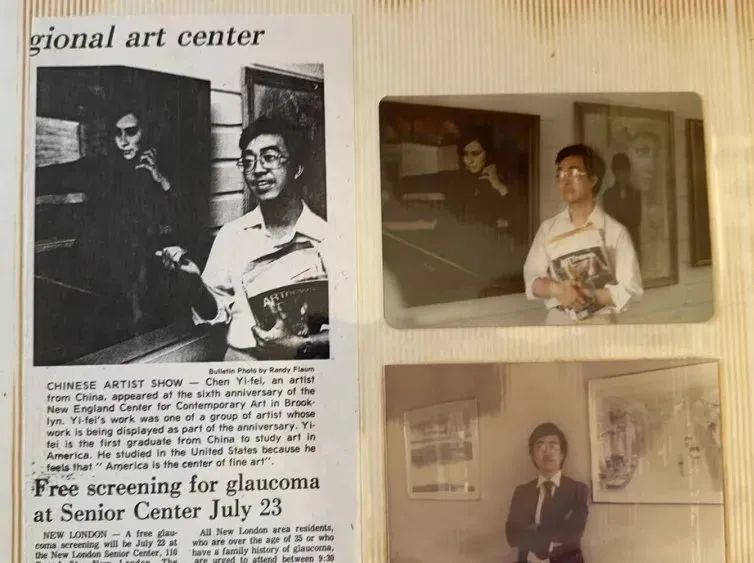

1980年,陈逸飞前往纽约市立大学亨特学院攻读艺术专业。在这一时期中,他一方面深入学习西方现代艺术,同时又时刻保持着对中国传统文化与美学的眷恋。身处异域,陈逸飞在与中西方的对话中,与传统文化的根系连接反而愈加紧密。

陈逸飞在纽约罗耶艺术修复与装裱公司

与萨金特绘画合影

1981年

图片致谢:陈逸飞家族

陈逸飞在纽约罗耶艺术修复与装裱公司

与萨金特绘画合影

1981年

图片致谢:陈逸飞家族

在这一阶段中,陈逸飞找到了绘画上的突破,以西画的技法结合东方意境,创作出了包括“水乡系列”和“音乐人物系列”在内的经典作品,不仅在创作上迎来一个新的阶段和高峰,也因独特的艺术面貌打开了西方市场。此次展览中展出的《周庄》、《长笛手》便是这一阶段的重要作品。

陈逸飞再访周庄

1996年

图片致谢:陈逸飞家族

海派文化的继承与发展

90年代,陈逸飞回到上海,这一阶段也是他发展海派绘画的成熟期。“仕女系列”和“西藏系列”是这一时期的代表作品,不仅开拓了技法,更在题材与媒介上有了新的突破。

陈逸飞于西藏采风

2000年图片致谢:陈逸飞家族

《山地风》

陈逸飞

1994年

私人收藏 龙美术馆提供

在这一时期的绘画中,陈逸飞将西方的古典主义、浪漫主义与上海的文化气质相融合,重构老上海的华美与怀旧情调,画面富有张力又不乏宁静之美。虽然极具美感,但在故事性情节和诗意化的语言之下,是在隐喻当时上海社会对“黄金时代”的想象性消费,是在暗合90年代上海重建国际化都市的宏伟展望,是对女性形象作为被物化的欲望客体的影射,也是通过对“过去”的执念与对“当下”的疏离,折射社会转型期的文化焦虑。

《浔阳遗韵》

陈逸飞

1991年

私人收藏

90年代开始,陈逸飞的另一大贡献在于以超前的视野,提出了“大美术,大视觉”的理念,将视觉艺术的各个门类融会贯通,推动了一个时代的审美复兴,创造了商业、电影和公共艺术的传奇。

陈逸飞于执导电影拍摄现场

图片致谢:陈逸飞家族

3

为什么今天仍需重读陈逸飞?

陈逸飞艺术成就的核心之一在于将东西方美学精神与技法进行了创造性的融合。这种融合既非简单的形式叠加,也非文化符号的拼贴,而是通过深层的艺术语言转化,构建出兼具东方诗意与西方写实张力的视觉体系。

本质上,陈逸飞的绘画是以东方美学为精神内核,以西方技法为表达工具的文化融合。从《黄河颂》式的英雄主义构图到《夜宴》式的婉约情致并置,印证了这种融合的复杂性——既是技法层面的突破,更是文化身份的自觉。

陈逸飞《夜宴》

1991年

私人收藏

陈逸飞“大美术,大视觉”的理念,也充分体现在他的绘画和电影艺术中,他的镜头语言与绘画构图形成互文。比如油画作品《绿绿的草原》,藏族青年近景的逼视感与远景的草原辽阔形成戏剧性对比。

陈逸飞《绿绿的草原》

1996年

泰康保险集团收藏

电影《海上旧梦》中的镜头语言、构图和色调,具有浓厚的古典油画韵味。

将不同门类、媒介的艺术相互结合,创造出别具一格的视觉作品,在今天的当代艺术世界中回看陈逸飞的实践,依然前卫。

《海上旧梦》电影海报

1993年

也正是因为陈逸飞并没有局限于绘画,从而很早就将生活美学和城市美学作为自己的创作方向。除了电影,他还创建了服装品牌“Layefe”,首次将“时装”的概念带进中国;他所创办《青年视觉》杂志成为当时年轻人的艺术时尚“启蒙”;他设计的公共艺术雕塑《艺术之门》是泰康路艺术街区的一大地标。这个时期的陈逸飞突破了纯艺术与应用艺术的界限,把美学思想带入到日常生活中。

陈逸飞在新天地的“逸飞之家”

空间内陈列着他所创办的杂志《青年视觉》

2001年

图片致谢:陈逸飞家族

信息科技时代下的文化变化迅速,在不断地推陈出新的节奏下,很多艺术家也在持续更新。在这样的环境中,陈逸飞是否已经是一个过去时?年轻一代对陈逸飞是否存在认知断层?对此,陆家嘴集团副总经理、浦东美术馆董事长(馆长) 李旻坤谈到:“尽管许多年轻人或许不熟知‘陈逸飞’这个名字,但其艺术基因早已深深镌刻在这座城市之中。从田子坊艺术街区的《上海少女》雕塑,到陆家嘴金融城的《东方之光》日晷;从外滩建筑群的美学气质,到七年级语文教材中的《黄河颂》——陈逸飞的艺术创作始终以隐形的方式参与着城市的文化建构,持续滋养着几代人的审美记忆。

这种‘在场却隐身’的文化现象,恰恰凸显了搭建认知桥梁的必要性。浦东美术馆作为城市文化中枢,将通过多元方式激活公众对陈逸飞艺术遗产的深度认知。我们会策划系列学术讲座解析‘大美术’理念;推出以《黄河颂》、《玉堂春暖》等作品为灵感源的文创产品。同时,‘逸飞·城市寻迹’艺术地图打卡活动带领观众寻迹与陈逸飞有关的10处景点,其中既有他参与设计的艺术作品,也有对他的艺术人生影响深远的建筑与空间。配合讲座、馆校活动、直播、专题出版物与影像纪录片、电影等立体传播,最终形成从实体空间到数字生态、从学术研究到大众传播的全维度阐释网络。

这种文化唤醒的意义,不仅在于还原艺术家与城市地标的显性关联,更在于揭示一个本质命题:陈逸飞留给上海的不仅是具体的艺术作品,更是一套将传统文脉转化为当代语法的创造性思维体系,这也正是当下城市更新最需要的文化动力。

陈逸飞与夏邦杰共同创意世纪大道景观

1999年

摄影:姚建良