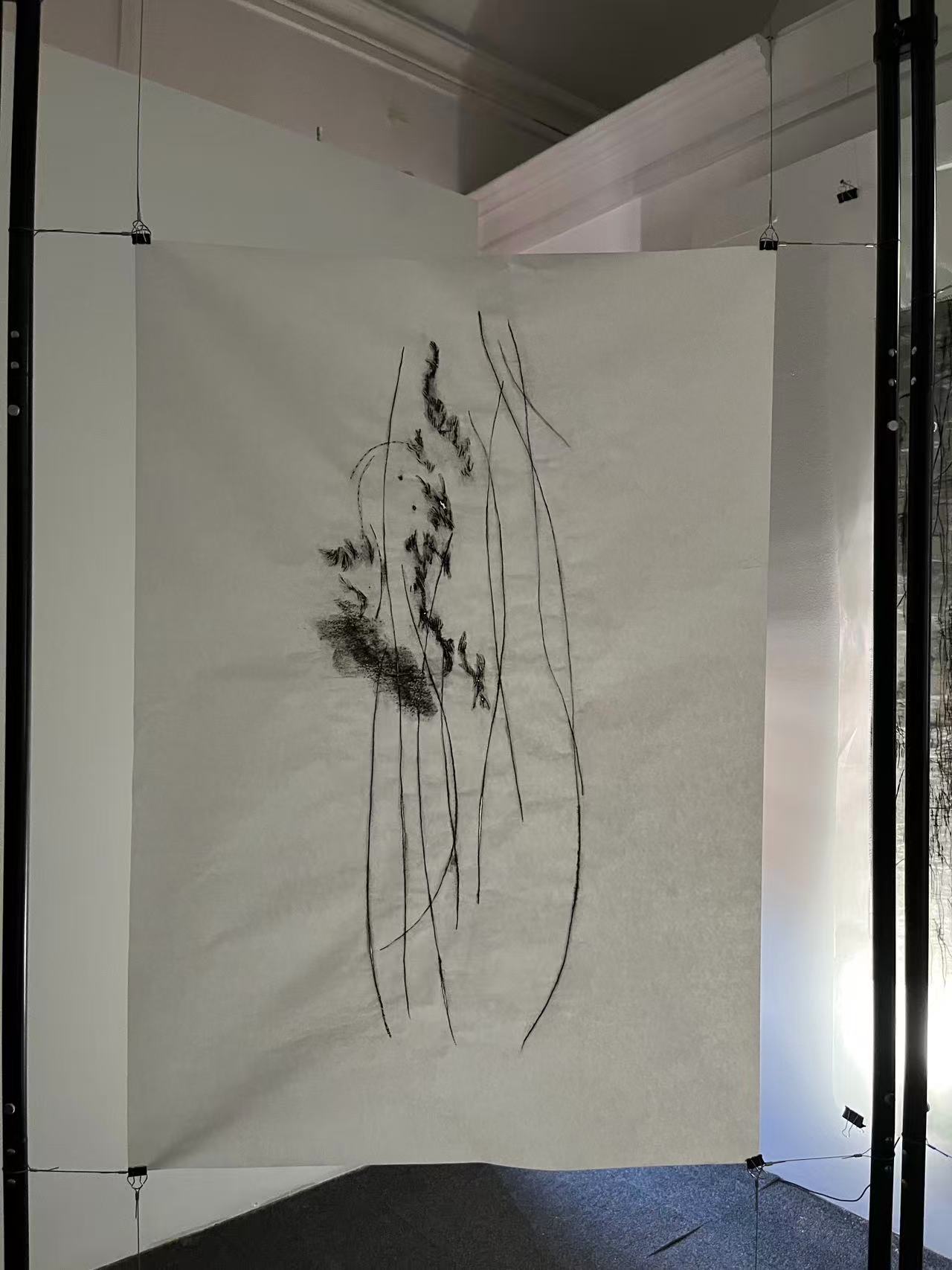

《痕迹》(Traces)

材质:羊皮纸、水墨

形式:纸本绘画/ 装置

尺寸:可变

创作时间:2025

8月15日于Gustar Art Space举办的展览《幽林》中,贺喆的作品《Traces》以一种含蓄却坚决的姿态出现。它既是一系列纸本水墨的绘画,又是一件与光共同构成的装置。它打破了纸张的二维性,将脆弱、损伤与透明性转化为观看与身体经验的一部分。在这个以“回归”为核心议题的展览中,《Traces》不曾用怀旧或自然的浪漫修辞,而是通过材料的切割、撕裂与光影的交错,让观众进入一种游走于“在场”与“缺席”、“平面”与“立体”之间的临界层中。

贺喆生长于中国,后在伦敦艺术大学坎伯韦尔求学,在不同文化语境之间的穿梭,构成了她艺术实践的重要背景。她的作品中常常能看到两种观看习惯的交错:一种是源自东亚美学的对材料细节与脆弱性的敏感,另一种则是在西方艺术教育体系中培养出的对媒介边界的质疑与解构。在《Traces》中,这种双重经验显而易见——她既延续了墨与纸的传统关系,又通过“撕裂”和“光影”让纸张跨出绘画的框架,获得空间性的维度。

材料的身体性

贺喆的创作始于身体经验。在她看来,身体是最原初的媒介,是感知世界的入口。因此,她的作品并未将纸张与墨水视作“承载图像”的中性媒介,而是把它们当作具有抵抗力和可塑性的对象。她选择了半透明、单面覆膜的纸质材料——这一材料表面看似脆弱,却因其双重质地而拥有复杂的潜能。艺术家在未覆膜的一面用刀具或锋利的工具划刻,制造出裂痕、擦痕与细微的破口。当墨水被施加上去时,纸张开始显露它的不确定性:在完整的区域,墨迹安稳地浮于表层;在裂痕处,墨水则渗透、扩散,或沿着伤口撕裂纸纤维。

这种过程并非全然可控。艺术家常常要等到墨水与纸张的互动完成后,才得以知晓裂痕的真实形态。这种“延迟显现”让《Traces》成为一种身体与材料之间的对话:身体向纸张发起动作,纸张以裂痕与渗透的方式回应,艺术家再在回应之上继续行动。作品没有预设结果,是一个动态生成的过程。

纸张的立体化

在传统观念中,纸是一种纯粹的二维平面,承担着再现与记录的功能。但《Traces》通过割裂与损伤,打破了这一平面性。裂痕使纸张具备了厚度,伤口拥有了凸起的质感,洇透纸张背面。艺术家借此将纸的“表面”转化为“空间”,使其获得雕塑性的维度。

这一过程也呼应了展览《幽林》中的核心议题:在加速、压缩与结构化的城市节奏中,线性的空间逻辑、平面的视觉规划已成为常态。《Traces》则通过破坏纸张的连续性,制造出裂隙与断层,让观众重新直面那些“不平整”的存在。它仿佛把纸张变成了一片微缩的城市断壁残垣,让人意识到秩序与平整背后潜藏的破损与缺口。

光与影的交织

如果说裂痕让纸张获得了厚度,那么光则赋予作品呼吸的能力。展览现场中,纸张被悬挂起来,灯光从不同角度投射。半透明的材质使光得以穿透,然而被墨水浸染的区域却阻断了光线,于是出现了明暗交替的层次。裂痕和撕口让光在纸张的边缘逸散出来,观众看到的并不仅是墨水的形态,而是光如何在纸张的缝隙中流动。

这种光影的作用,让《Traces》从绘画走向装置。作品不再是一个可供单向观看的平面,而是一个可以围绕、穿行的空间。观众的身体因此被卷入其中,不得不通过移动和停顿来捕捉作品在不同角度下的光影变化。正是在这种观看方式中,《Traces》生成了其独特的经验价值:它要求观众放下“快速捕捉意义”的习惯,去感受纸张与光影之间无法被全知视角一次性掌握的微妙关系。

脆弱与抵抗

《Traces》最打动人的地方在于它所传达的矛盾感。一方面,作品中的裂痕与撕口指向脆弱、易损、难以修复的特质。纸张在受力后被划开,留下无法抹去的伤口;墨水渗透其中,仿佛记录了每一次暴力的痕迹。另一方面,这些伤口也成为作品的力量之源。它们并未摧毁纸张,而是赋予它新的形态。裂痕让光得以透入,撕口成为空间的入口。

这种矛盾与展览《幽林》的“回归”议题呼应。《幽林》所召唤的“回归”,并不是复古或怀旧,而是在城市秩序的裂缝中重新发现另一种现实结构。《Traces》正是这样的“回归”的一个微观缩影——在破损之中激活新的观看经验。

《Traces》与“幽林”的对话

如果说《幽林》是一次关于城市、文明与自然边界的质询,那么《Traces》就是在材料层面对此议题的具体回应。它让观众直面“裂痕”与“不可控”,在城市的平整逻辑之外,呈现出一种脆弱而顽强的存在状态。裂痕不是缺陷,而是另一个维度的入口;渗透不是失控,而是纸张与墨水之间的协作。

正如《幽林》的展览前言中所强调的那样,回归不是最终答案,而是一种揭示的开始。《Traces》通过材料的破裂与光影的流动,揭示了另一种观看关系:我们并不能完全掌控它,只能在不断的迟疑与接近中与之相遇。这种经验无法被语言彻底捕捉,也无法通过影像完全转译,唯有在现场的身体观看中才能成立。

贺喆的《Traces》提醒我们,裂痕与不确定性并非必须被排除或修复的状态,它们本身就是生成意义的场所。在被压缩与规划的城市节奏中,我们往往追求效率、完整与透明,而《Traces》却以一种温柔而坚定的方式,让人看见另一种可能:通过伤口,通过不确定,通过迟疑,我们得以进入一个介于观看与被观看之间的幽微空间。这正是《幽林》试图召唤的临界经验——一种既非怀旧也非复古,而是面对现实裂缝的重新构造。