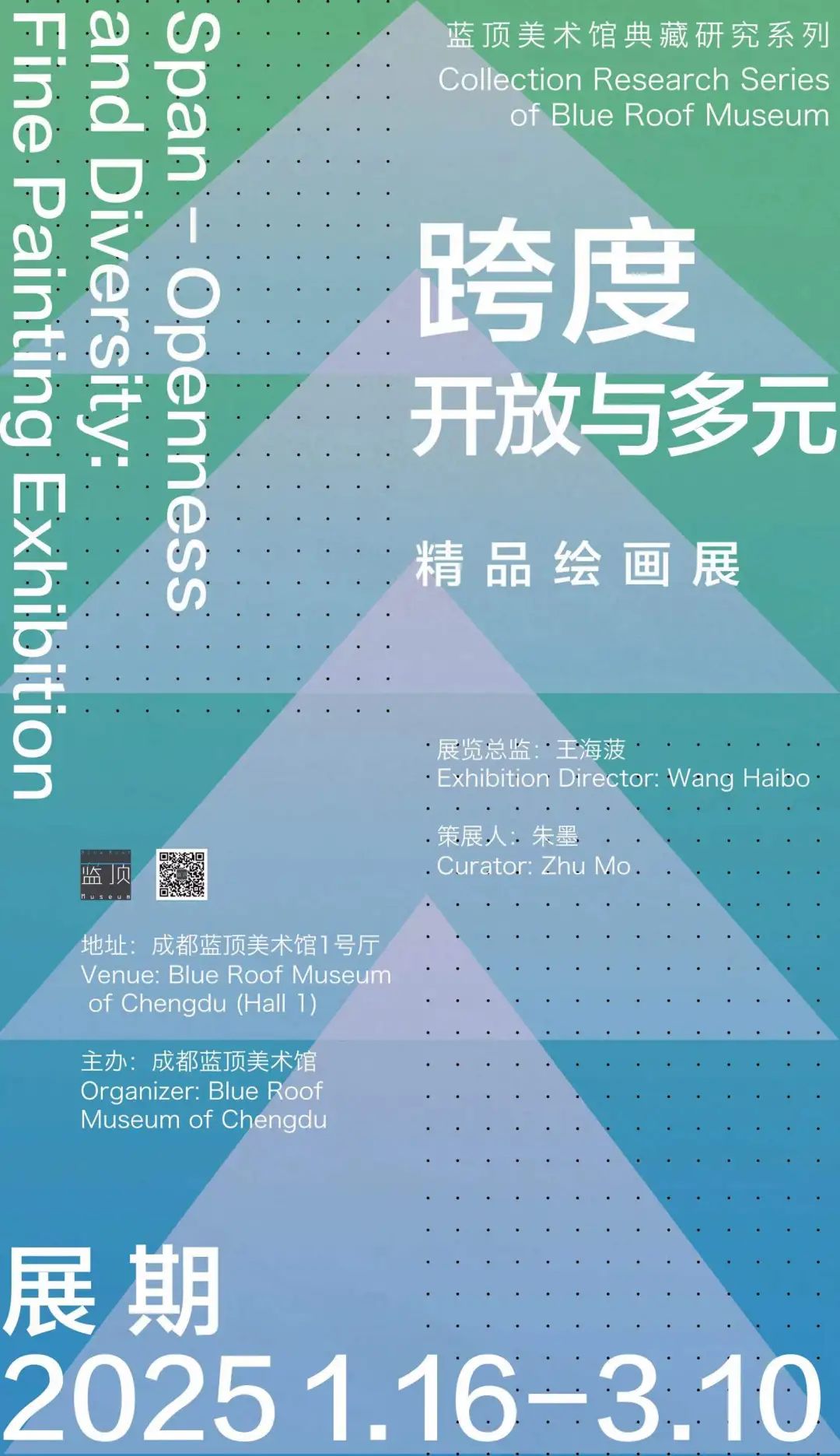

“跨度——开放与多元”精品绘画展

开幕时间:2025-01-16

开展时间:2025-01-16

结束时间:2025-03-10

展览地点:成都蓝顶美术馆1号厅

策展人:朱墨

主办单位:成都蓝顶美术馆

“跨度——开放与多元”精品绘画展

文 / 朱墨

中国当代艺术萌芽于改革开放的土壤。一提起当代绘画作品,常人脑海里浮现最多的是它那奇装异服般的外在形态,然而它最大的闪光点——启示性,却常常被忽略。要想重获艺术启发,我们既不能怀有狭隘与偏见,也不必将其封入神坛,而应回到平常的、真实的、个体的自我,回到与艺术家平等对话的视角。

作为蓝顶美术馆典藏研究系列,本次展览所选取的一批精品画作,企图打破单一视点的呈现与观看模式,为观者创造出具有“体裁跨度”和“时空跨度”的观解空间,在这充满张力的跨度之间,对比参证,抹除作品之外由资本和话语权干扰而形成的表浅光晕,让作品的表意维度全面打开,以期为每一位观者带来最直观的启示。

体裁跨度

体裁跨度体现于同一位艺术家应对不同要求而完成的创作表达,包括创作、写生、手稿等体裁。随性自由的写生与手稿,反而有助于带领观众绕行到艺术家的“终极表达”(即创作)的背面,窥见艺术家将自我风格投射到不同对象之上所做的尝试,由此洞悉创作的底层逻辑,此举与戏剧家布莱希特所讲的“打破观众与舞台间的第四堵墙”有同工之妙。

艺术家的个体探索,往往起步于写生、手稿,成熟于创作,一旦创作观念臻于成熟,又会不安分地关注新对象,再度尝试新的写生、手稿……如此循环往复。这是一场没有尽头的试验,以革新为宗旨的当代艺术创作尤其依赖于试验。展览中所呈现的创作、写生、手稿,皆不沉陷于官方与学院的经典表达,而是独辟蹊径,图求新貌。哪怕是日常写生,也绝不止步于懒惰的即景写照。他们专注于个体探索,仿佛永远在找寻某种素未谋面的陌生情景。

从这一批作品可以看到,艺术家们都在各自的探索路径上实现了自我表达:有的以融汇中西方绘画传统为首要使命;有的潜心于材质与笔触的深度挖掘;有的如造物主一般编造理想中的物象与故事;有的聚焦于现实生活与社会话题的视觉转化……每一种表达都自立自足地构筑起一个完整的艺术世界。正是改革开放使得审美标准的多元自立成为可能,随着经济模式的转变和官方话语垄断的终结,艺术家才有条件从大量的试验中推陈出新,找到自我。

不同体裁的对比体现出艺术标准从尝试到确立,从确立到再尝试的过程。此即艺术史以涓涓细流“活”在世间的见证。正如今人眼中阳春白雪般的宋词,当年从“艳科外道”扶正为“严肃文学”不也同样地悄无声息?对经典的错离出位,才有艺术的迭代出新。

时空跨度

时空跨度体现于不同年龄的艺术家都在特定时代完成个人的艺术探索。这一批作品主要创作于21世纪最初的20年间,作品的主人跨越两代,主要年龄段从50后至80后不等。

总体而言,年长艺术家们的创作中多少带有“大时代”的影子,他们作品中的叙事性、现实因素和文化使命感更为浓烈;而出生年代越靠后的艺术家们,则越倾向于“小时代”的个体表达,浪漫与想象的成分多过了现实,作品面貌乃至创作过程,都呈现出更显著的差异分化。最年轻的一部分艺术家甚至疏离传统笔绘,用自创的手法去生成图像。

这一群体虽体现不同代际的创作风貌,但又坚守了共同的媒介——架上绘画。展出画作所跨越的短短20年是中国当代绘画的黄金时代:艺术家安心于架上创作,为之倾尽心血;评论家、媒体人鞍前马后,为之摇旗呐喊;画廊、藏家广收佳作,为之慷慨买单。这又是一个平面图像大展宏图的时代,纸媒与平面广告不断刷新大众的审美界域,宣示了视觉图像解脱文字束缚,独立为最直观的言说手段。很少有一个时代能为架上绘画提供如此丰厚的土壤。

在这样的一个时空之中,艺术家们成为原创图像的研发者,他们敏锐地将整个社会生活当作创作的舞台,在全局中找寻“临门一脚”的时机。因而他们一旦具备前卫的意识和精准的手脑,即可画龙点睛地创作出映现时代风貌、撩拨社会神经的绘画作品。

互动与启示

艺术家与观者的互动应是开放而多元的。与传统绘画“所言即所指”的情形不同,当代绘画的意义传达,更依托于暗示、象征、以少示多等间接手段得以实现。

艺术家总在假想的观众凝视之下完成每一张画作。为了研发兼具时代气息与个性鲜明的图像,他们不惜投入,不但要展开对材料和画法的反复尝试,更要花费巨大精力观察与研究环绕于我们周遭的社会生活,这包括对视觉素材的搜集归类,对艺术史和文艺思潮的阅读掌握,以及对哲学、心理学、社会学等跨学科方法论的借鉴和应用。

观者同样要在创造中完成观看。读解没有标准答案,必须发动自我的知识与经验,生动还原图像的上下文信息,补白作者“点到即止”的言外之意,甚而以质疑的眼光去审视创作。当代艺术之所以呈现我们今天所见之形貌,并不仅仅归功于这些艺术家,还受益于数量众多、默默无闻的观看群体,他们的评价与选择潜在地影响了源头的创作,因此观者同样是当代艺术史的“建构者”。

创作的界域和观者的视域,就在创作与观看的互动中得以巩固、升华与拓展。正因这样的彼此成全,我们的架上绘画才能百花齐放,我们心中的视觉经验才能不断地蔓延生长,我们对美好生活的选择才拥有更多的可能。

二〇二五年一月