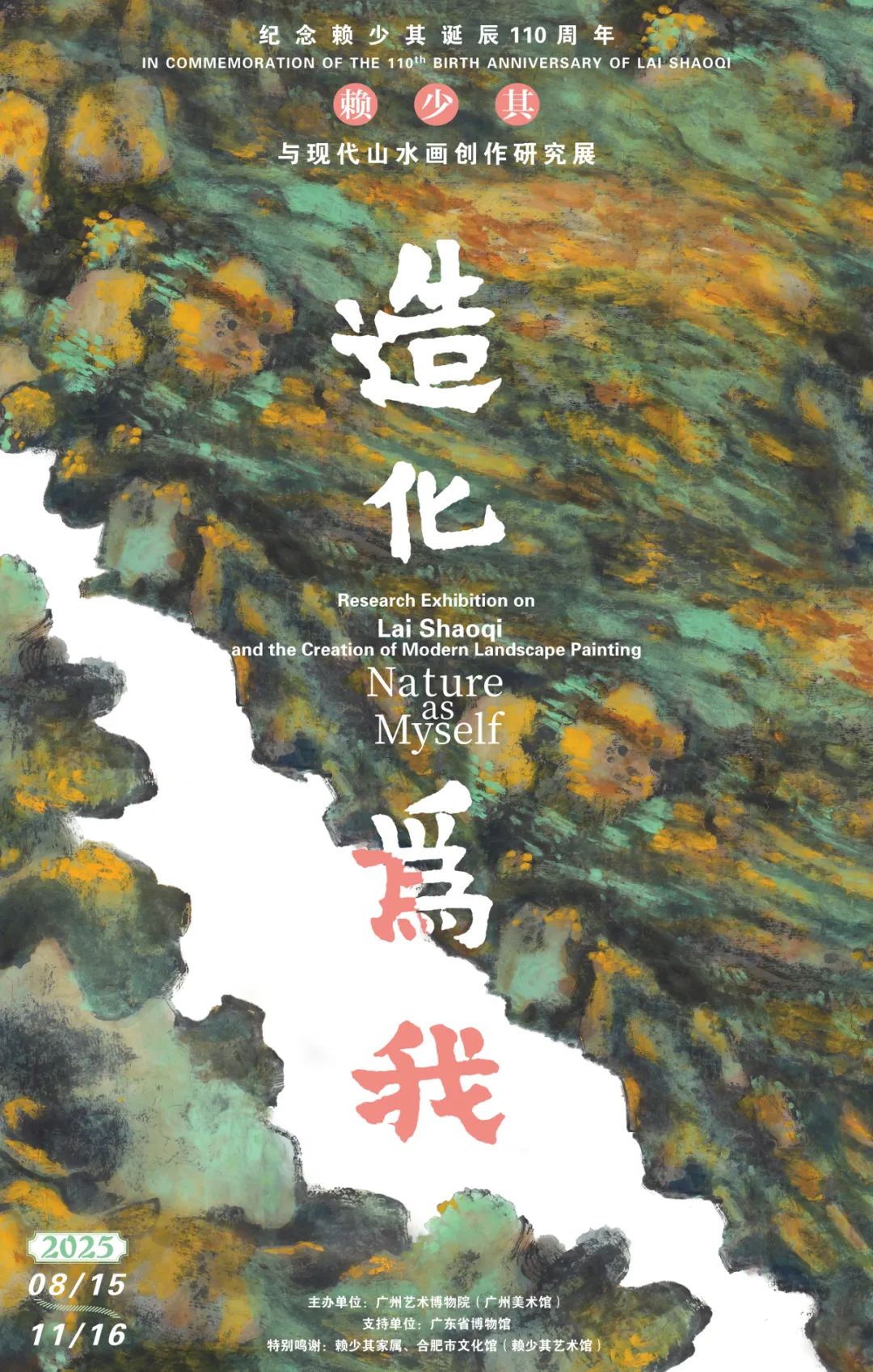

造化为我 ——赖少其与现代山水画创作研究展

开展时间:2025-08-15

结束时间:2025-11-16

展览地点:广州艺术博物院(广州美术馆)三层4、5、6、7号厅

展览地址:广州市海珠区艺苑路198号

参展艺术家:赖少其

主办单位:广州艺术博物院(广州美术馆)

前言

赖少其(1915—2000),广东普宁人。1932年考入广州市立美术学校西洋画系。1934年参加“现代创作版画研究会”,成为鲁迅倡导的“新兴木刻运动”重要成员。抗战时期投身抗日宣传工作。1939年参加新四军。1949年后,先后在南京、上海、安徽等地文化战线上担任领导职务。1986年离休定居广州,专心书画创作直至生命最后一刻。

赖少其的艺术历程是20世纪中国艺术从传统走向现代的一个缩影。他年轻时受现代主义影响,中年潜心研习传统书画,晚年锐意变法,主动扬弃成熟风格,探索更自由的艺术境界。这种艺术嬗变,既体现他对传统艺术的理性认识与创造性转化,也彰显其对多元艺术兼容并蓄的开放胸怀。赖少其对艺术本体的持续思考,是其艺术探索的深层动力,更为中国艺术走向现代、对话世界提供可行途径。

值赖少其诞辰110周年之际,我院特策划是次专题展览。展览围绕赖少其山水画创作中四个重要阶段展开,梳理其艺术风格的演变脉络;同时以赖少其为切入点,探究同类现代画家,如何立足传统根基,大胆吸收外来艺术养分,推动中国画在现代社会的传承与创新,期望为中国当代艺术发展带来启示。

广州艺术博物院(广州美术馆)

2025年8月

01

与古为徒

1953年,赖少其与艺术泰斗黄宾虹结交成为其艺术生涯的重要转折点。黄宾虹对中国传统绘画的真知灼见和深厚的艺术造诣,对赖少其产生深远影响。除了向宾老虚心求教外,他还与林风眠、唐云、傅抱石、谢稚柳、吴湖帆、贺天健等众多华东地区名家交流艺事。此后,他潜心研习中国书画,遵循黄宾虹“师古人兼师造化”的学术路径,大量临摹唐寅、陈洪绶、龚贤、弘仁、戴本孝、程邃、梅清、石涛、金农等古代大师的作品,尤对程邃的干笔渴墨之法情有独钟。谢稚柳曾评价其临摹深得古人笔墨精髓,几可乱真。通过系统临摹实践,赖少其深刻领悟传统艺术之内蕴,为日后个人风格的形成奠定坚实基础。

02

我师造化

赖少其曾说:“只临摹不到大自然中去写生,容易走入邪路”。调至安徽后,他常赴黄山写生,“一入黄山便数月”,遍历各处胜景。他亲身印证前人笔下的黄山奇景,进而体悟其笔墨经验,特别是“学习黄宾虹怎样将黄山搬上宣纸”。他将写生观察和传统笔墨融会贯通,同时吸收印象派、点彩派等西画技法,并将版画创作经验运用到山水画创作。他提出:“我师造化,造化为我”——即人从自然中获得灵感,但不应作自然的奴隶,“自然应为我所用,不仅写眼之所见,更重要的是写心灵之所想”。经过三十余年的刻苦钻研,至20世纪80年代中期,赖少其的山水画风终于大成。因他以黄山画派诸家为师,作品多以黄山为题材,深得黄山神韵,被美术界誉为“新黄山画派”领军人。

03

不拘一格

1986 年赖少其回广州定居后,决意实行“丙寅变法”。这次变法的外因正如他所言:“我已回到老家,家乡变了,我的画也应该变”,而内因则源于他对艺术本体的持续思考与探索。他始终认为“写虚,才能集中与夸张,是艺术,是目的”,艺术终极追求在于创造融入自我感受的“心象”。在艺术形式的探索上,他突破水墨本位,转向色彩、构成、肌理等多种语言的探索;也打破流派界限,不拘一格地汲取东西方艺术养分。题材方面,他不仅描绘自然山水,也创作不少表现都市景观和生活的作品,赋予作品鲜明的时代感。这时期,他的每一幅画都如同一次艺术历险,充满实验性。

04

大象无形

1995年,罹患帕金森综合征数年的赖少其病情突然恶化,出现了小脑萎缩的症状。尽管如此,他并没有停止创作。他让家人准备好绘画工具颜料,用尚未完全病痹的手在小画板上作画。受身体状况制约,他这一阶段的作品比以往更简约、抽象、变形。作品时而墨彩混沌一片,时而奇拙的墨线与色彩交织,深沉凝重,单纯浓烈。他常以目之所及的日常景观为题材,如病房窗外的高楼大厦、医院庭院中的一片小竹林,这些平平无奇的景象在其笔下都呈现出神秘、深邃的意境。由此可见,他已完全摆脱形之束缚,能将一切物象转化为自己的“心象”,真正达到了自由的艺术境界,类似中国传统哲学中“大象无形”的状态。

最令人感动的是,赖少其在衰病之时,依然迸发出非凡的创造力,展现出钢铁般的意志。这份力量源于他对生活和艺术本真的热爱,而他的艺术与人格也因此高度统一,让人们在欣赏其作品时,能同时获得对生命价值的深刻体悟。

别篇

山水”新形态

20世纪80年代末至90年代,中国画界出现“重温传统”现象,尤以“新文人画”群体为代表。他们在继承传统文人画技法与精神的基础上,融入现代审美意识,作品折射出当代人的精神困境与文化思考。

然而,继这一群体之后,以书法线条为核心审美价值的写意中国画渐趋衰退。这并非因画家技艺不济,而是由于毛笔脱离日常书写,年轻一代难以领会笔墨语言承载的深厚文化内涵及毛笔书写带来的艺术体验,无论是受众,还是艺术从业者,兴趣都越来越多转向其他艺术形式。

此次特邀多位青年艺术家,以“山水”为母题,借装置、创意工艺等多元形式开拓“山水”新形态,将传统山水意境与现代艺术形式相融合,展现年轻一代的艺术探索与思考。