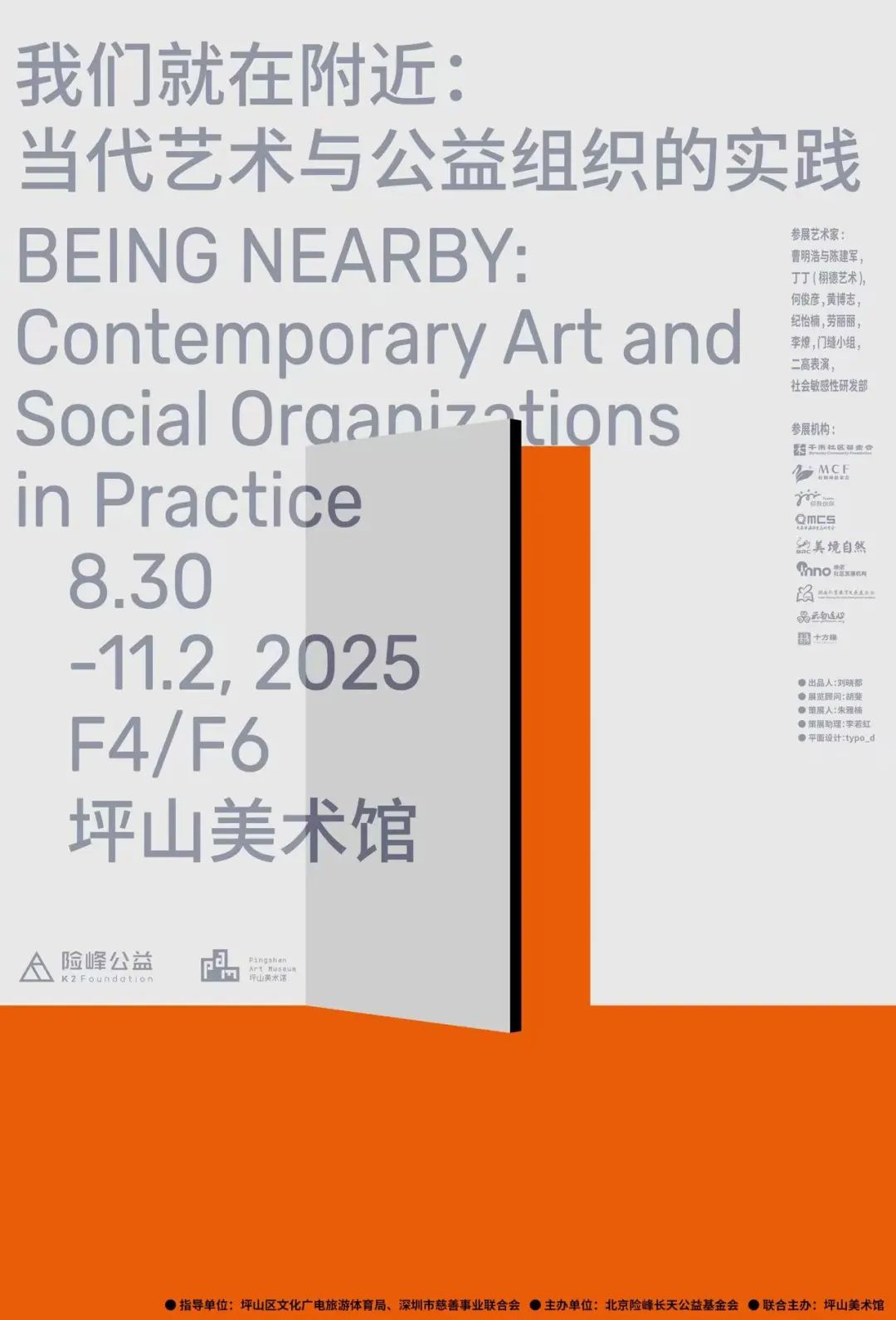

我们就在附近:当代艺术与公益组织的实践

开展时间:2025-08-30

结束时间:2025-11-02

展览地点:坪山美术馆F4/F6

展览地址:广东省深圳市坪山区惠德路

策展人:朱雅楠

主办单位:北京险峰长天公益基金会

坪山美术馆最新展览“我们就在附近:当代艺术与公益组织的实践”将于2025年8月30日(周六)正式面向公众开放。展览呈现了10组艺术家的影像以及9家公益组织的录像作品,在美术馆4、6层展厅展出,展期将持续至11月2日。

前 言

“我们就在附近”是一个将社会公益实践与当代艺术创作并置呈现的展览,汇集两个领域共同关心的一些议题,希望借此创造一个对话的场域,让两个领域的实践者看见彼此,也让双方成为彼此的附近。展览邀请观众跟随10组艺术家与9家公益组织的工作者,走向我们熟悉的街区,将邻居模糊的面容在心里擦拭清晰;进入充当旅游背景板的自然郊野,体察植物与动物的生长,以及它们自在的习性;听见乡村的鸡鸣犬吠,以及工厂的设备轰鸣,还有不同职业、不同环境、不同年龄阶段的际遇。无论距离,所有人和所有生命都是我们的附近,而我们也身处附近。

2019年,人类学家项飙提及“附近的消失”,意指大家的注意力时常受困于日常的杂务与抽象的远方,习惯于忽视周围鲜活而具体的人。这个说法引发青年群体的共鸣与热议,也收到各界学者的回响,“使‘附近’从一个话题变成一个研究的议题”[1]。在追求理性与效率的优绩社会中,我们面对诸多结构性问题时常感到倦怠,无力寻找出路。然而,当大家意识到彼此的不安、困惑和柔软相通,联结也成为可能。借用这个概念,展览希望表达艺术家和公益组织工作者在精神层面的连接,他们的实践承载人文关怀,对身边的现实作出力所能及的观察、记述和介入。通过看见艺术的表达与社会工作的行动,或许我们也能够积攒小小的勇气,调整自己的状态,从一次主动的交谈开始,打开新的通道,令附近沉闷的空气涌动。

展览按五个主题来组织10件艺术作品与9家公益项目的相关资料,每个主题的场景都保持敞开的状态,相互呼应。第一个单元“准点下班”回应日常僵化的秩序,展现社区中可能迸发的活力。艺术家李燎在作品《不知道20220922》(2022年)中用反光镜照射写字楼的窗户,当轻盈的光斑照射在办公室的天花板上,来自附近的问候悄然而至;门缝小组将打工人对规矩的感受消化成散文般的喟叹,《过好普通的每一天》(2023年)是作品的名称,也是简单平凡的心愿。然而,当我们偏离固定的生活轨迹,走进附近,也将脱离同温层而触及差异。他人有另一种成长背景,事物有陌生的运行逻辑,我们难免怀抱复杂的心情,不知如何应对。由千禾社区基金会支持“时代101”开展的驻留项目中,艺术家纪怡楠就需要直面城中村有别于都市的条件。房间里爬过大大小小的蟑螂和蜘蛛,只是附近多样性的缩影。她的作品《黄边万事屋》(2022年)最终用木刻版画的形式,客观地描摹虫患的发生,既不强调,也不遮掩。她为街坊与朋友创作,前来拜访的人们也在空间里学习她的创作,丰富的作品汇集在墙面、窗边,大家用艺术的方法寄托共处的体会与记忆。

浪漫的艺术语言可以抚慰孤独和焦虑,同时,解决每一种附近的问题都需要特定的方式。站在我们的语境当中,相较于推动改革,所谓的参与式艺术更加承认并尊重个体的差异和独特,注重个体与集体相处的伦理。创作者对参与式艺术被工具化的倾向保持警戒,对原有框架的松动更像是基于小型社群的范围而潜移默化地发生。地胆社的项目《晒命》(2024年)也是如此,艺术家丁丁召集志愿者采访作为盐农的父亲、晾晒咸柠檬的茶铺老板、菜园的主人和路人,欢迎他们漫谈气候变化对自己生活的影响,将宏观的议题变成附近的经验,从而进行实际的讨论。展览中的艺术家与公益组织都坚信交流的意义,不同群体间的互通有无,并非昙花一现。在第二个单元“从公园,到山海”中,艺术家曹明浩、陈建军长期与藏区牧民合作,以影像《幕措干》(2023年)显露古老的智慧与协作机制;何俊彦开展《做海计划》(2015年至今)与家乡的渔民为伍,加入他们的航行和捕捞作业,理解岛屿和海洋。这些实践以数年为时间单位,跟随附近的细微变化而不断演化。

同样地,参展公益组织的工作不曾局限于单向的科普或帮扶,而是形成长远发展的体系,数十年深深扎根于社会生活的土壤。比如红树林基金会、美境自然与海研会,她们同当地人一起保护当地环境。环境可持续并非是悬浮的概念,而是落实在人们生产、生活的具体环境中,旅馆、餐厅老板都是最直接的宣讲者。映诺调和品牌、工厂与工人的三方利益,为力量微薄的一端增加天平的砝码。云南连心深入大山,在人与人的连接中让外部资源转化成村寨发展的内生力量。弘慧教育基金会立足湖南,为乡村孩子重构支持网络,山歌、臭豆腐等乡土内容成为课程主题,返乡的学长学姐是最亲密的朋友,从一笔助学金到一群陪伴者,让年轻的心有所依托。展览以“流水线没有历史”与“城乡变迁”为线索,汇集艺术家聚焦于同样问题而开放更多想象空间的实践。社会敏感性研发部常驻在北京伯纳德公司的车间里,陪伴工人工作、聊天,鼓励他们从日常与爱好出发,开展充满创意或诗意的创作,消解生产的枯燥;劳丽丽长年在香港少有的田地间耕种,作品用光明与黑暗的关系,隐喻并质疑不同生活方式的区隔。昼夜轮流更替,万物此消彼长,我们的身躯与视角固然有限,我们的思想分明平等。

艺术家和社会工作者就在附近,你可能在车厢里和他们擦身而过,可能短暂地共享湖边的长椅。附近的概念也不止于地理方位的意义,更在于意识方面的靠近,有了这种意识,远方也是我们的附近。现代性使人与人之间满是产品、货币、量化的信息,本次展览试图挪动这些障碍,恢复附近的能见度。也许下一次,你会好奇超市里的食品源自哪里的作物,于暴雨时分向外卖员表示体恤。又或者,你就是农夫或者运送骑手,知道另一种行业所不了解的常识,掌握其他工作所不具备的本领。本次展览将通过活动持续提供相聚的机会,欢迎大家分享兴趣与困顿,无论是捏泥巴的技巧、做木头家具的步骤,还是客户无理的要求与培育瓜果蔬菜的艰辛。面对面的相处能检视彼此的真诚,自我审视与互相尊重则有可能消弭芥蒂。

又或者,再近一些?让我们环顾居所,翻动抽屉里的相册与日记本,看见家庭的成员拥有怎样的历史,自己的身心遭遇怎样的悸动。艺术家黄博志的母亲从前是制衣女工,需要经常踩动缝纫机,导致她下肢肿胀,好像一双大象腿。于是,黄博志用摄影作品《蓝色大象》(2018年)纪念母亲扮演大象的沉静姿态;也在《衣柜里的大象》(2025)中,帮助小孩头套长裤,模仿大象的轮廓,用游戏间接读懂祖辈的过往。当公平的时间不快不慢地流逝,所有的生命都迎来同样的丰盛、衰败和死亡的拷问。展览的最后一个单元“聚散有时”中,艺术团体二高表演用《蝴蝶岛》(2023年)赞美不同生命的相逢。专注于中国青少年性教育的你我伙伴与潜心临终关怀领域的十方缘互为映照,指向我们的来路与必经的归途。

本次展览由北京险峰长天公益基金会主办,坪山美术馆联合主办。参展艺术家与公益组织的实践都是由附近的际遇出发,努力弥合不同关系之间断裂的缝隙。“我们就在附近”展览所憧憬的回应并非是某种忘情的感动,或者投身于理想的宣言,不过是期待看见我们原本就共同拥有的信念和友谊。展览正在向四面八方的朋友发出轻松的招唤——“我们就在附近,你要来吗?”

[1]项飙,“人重新站在大地上:‘附近’的保守和热情”,《福建论坛(人文社会科学版)》,2025年第3期。

李燎

李燎,1982年生于湖北,毕业于湖北美术学院,现生活和工作在深圳。艺术家以行为作为语言,以身体为载体,长期进行社会介入式的艺术创作。他在现代化都市中观察与游走,通过戏仿与搬演不同社会身份在日常劳动与生活中的具体境遇,或是制造偶发的中断,揭示微观权力的驭身术,调侃系统与制度加诸于个体身上的荒诞和无意义,并生产不合时宜的幽默与诗意,重新审视当下的经验并将其转化为柔韧的反抗方式。近期个展有“老婆去创业了”(坪山美术馆,深圳,2023)、“近乡情怯”(乔空间,上海,2020)等;近期群展有“80后的图景——代际的跨越”(上海油罐艺术中心,上海,2025)、“ON | OFF 2021:回到未来”(和美术馆,佛山,2022)、“紧急中的沉思”(UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2020)等。

曹明浩、陈建军

艺术家、跨学科研究者曹明浩和陈建军生活和工作在成都。他们的创作源于水域物质生态与人类社会之间的空间,通过长期、特定场地的艺术创作,运用视觉叙事方法。他们的项目在亚洲和欧洲各地的展览中展出和放映,包括“青蛇:女性中心的生态学”大馆当代美术馆(2023-2024年)、第十五届卡塞尔文献展(2022年)、和第13届上海双年展(2020-2021年)。他们曾获得2024-2025年英国文化教育协会“文化连线基金”、2024年皇家艺术学院“食物行动奖”荣誉奖、和2022 年蔡冠深基金会当代艺术奖。并于2025年在伦敦伏尔泰工作室美术馆驻留。

何俊彦

1983年出生于珠海。多年来,他一直在关注广东沿海的渔业社群,以田野调查方式追踪出海渔民和海洋空间的关系,探讨作为中介的技术如何成为一种发展和干预的模式。何俊彦先后就读于中国美术学院、巴黎索邦第一大学及巴黎国立高等艺术学院。他于2016年策划发起“做海计划”,2018年联合发起“百岛计划”。

社会敏感性研发部

2011年,社会敏感性研发部作为伯纳德控制设备(北京)有限公司的的常设部门之一,由意大利艺术家、研究者李山(Alessandro Rolandi)与该公司首席执行官伯涛(Guillaume Bernard)共同发起。2014年,艺术家赵天汲加入。该部门通过观察、交流、互动来介入日常的生产工作,按需鼓励工人进行艺术实践,以弱化以生产效率为单一目标的气氛。艺术家武淑清、赵涛、柏继红、曹春智均作为工人工作于伯纳德控制设备(北京)有限公司。

黄博志

黄博志1980年出生于台湾桃园,2011年完成台北艺术大学科技艺术研究所硕士学程。在黄博志多元化的艺术实践中,他的创作常采用家庭成员与生产者的视角,立足于本土与东亚语境,探讨世纪末以来农业、纺织业等产业结构问题和全球资本主义机制的运作,并沿着它不断向下,最终着眼于社会转型中的每一个平凡劳动者,呈现他们是如何以坚韧而缄默的姿态参与、应对与承受产业兴衰,从宏大的社会叙述中打捞沉重的个人经验史,对现行制度展开生命政治等多维度批判。近期个展有“Waves”(海沃德美术馆,伦敦,2024)、“Blue Elephant”(维也纳现代艺术博物馆,维也纳,2021)等。近期参加的群展有香港巴塞尔艺术展(2025)、北京当代艺术博览会(2025)、第8届横滨三年展(2024)、第10届釜山双年展(2020)等。

劳丽丽

生于香港,获中文大学文学士及艺术硕士。她是一位“退役”旅游记者,现专注于大自然生态有关的艺术创作。丽丽现时在香港学习务农,这种生活实践促使她对另类生活模式、以及作为一位香港人兼艺术创作者的自主性作出提问。主要研究课题跟食物、农耕、酝酿、监视、冥想等相关。作品以流动影像、摄影、装置及混合媒介为主。其作品曾于拉合尔双年展(2024)、光州双年展(2024)、美国旧金山亚洲艺术博物馆及北京尤伦斯当代艺术中心等展出;并获希克私人藏品及美国旧金山亚洲艺术博物馆收藏。她为第十六届香港艺术发展奖艺术新秀奖(视觉艺术),并曾获第二十六届ifva独立短片及影像媒体比赛媒体艺术组金奖(2021)、奥地利林兹电子艺术节颁发“State of the ART(ist)”荣誉嘉许作品(2024)以及 The Format 25 公开征集入围作品(2025)。

二高

二高(何其沃),生于1985年,广东阳江人,毕业于香港演艺学院舞蹈学院,2007年创立当代表演机构二高表演,目前生活与工作于广州及顺德。其艺术实践游走于身份、性别和文化的交叉地带,在边缘的缝隙中编织短暂的相聚,一个在流动时空中集结的家“Trans-family”(跨领域流动家庭)。以“社区/社群作为工作方法”,他拒绝以筑造视角他者化工作对象,而是用栖居的角度(dwelling perspective)直接面对并主动与之相处。作品中频繁出现不合时宜的身体,流行音乐与舞蹈,低科技技术,中国南方艳俗的日常与山寨的人造景观,以及夹杂其中的情感纠葛,构成他回应当下的语言——“合成现场”。近期主要作品包括《躲猫猫》(2025),《未来舞厅》(2024),《蝴蝶岛》(2023),《电子莲·素材来自于网络》(2023)等,作品曾受邀巡演/展映/展览于伦敦、博洛尼亚、斯德哥尔摩、横滨、上海、北京、香港等地。

门缝小组

门缝小组2017年成立于广东惠州,“门缝”象征微小却真实的视角,映射成员在城市化背景下对感知、记忆与个体处境的关注。小组以图像、影像、装置和场景重构展开实践,将创作作为对“如何生活”的探索,并在现实与日常之间构想共同生活的可能。

丁丁

栩德艺术工作室创始人。与孩子们共创艺术项目,多次入选iSTART儿童艺术节。其中《所有人都会写诗》、《烦恼博物馆》为A4美术馆馆藏作品。

纪怡楠

纪怡楠2021年毕业于广州美术学院美术教育专业,是“第一芬兰松馆”成员。

策展人

朱雅楠

策展工作者,研究和实践主要关注既定社会结构造成的困境。曾先后任职于中间美术馆研究与展览部、X美术馆展览部,策划的展览有“观火:见证与叙事”(中间美术馆,北京,2023年)、“X的收藏202:一个男人的肖像”(X美术馆,北京,2024年);参与策划的展览有“意义”(中间美术馆,北京,2023年)、“李景湖:我在,一座城和两亿人的在场证明”展览(棠美术馆,东莞,2024年)等。个人写作发表或转载于ArtReview、Numéro Art、周末画报等。