何工:声音考古学

开幕时间:2025-09-28 15:30

开展时间:2025-09-28

结束时间:2025-11-28

展览地点:极少艺术中心

展览地址:成都市金牛区振兴路99号兴普中心二号楼一楼

策展人:田萌

参展艺术家:何工

主办单位:极少艺术中心

何工与他的声音考古学

田萌

经历第一次世界大战,奥地利作家斯蒂芬·茨威格见证了理性可怕的失败与现代野蛮的诞生。第二次世界大战再降临,出于绝望,茨威格着手写下了《昨日的世界》。他在自序中写道:“我似乎觉得,为我们所经历过的那种紧张而又富有戏剧性地令人惊诧的生活作见证,是我应尽的一种义务——我得再重复一遍——因为我们每个人都是那些巨大转变的见证人,都是迫不得已成了见证人。”

何工没有见证理性可怕的失败和现代野蛮的诞生,而是他出生在理性失败与野蛮诞生之后的世界。如果说茨威格的绝望起于世界巨变的断裂带上,那么何工的绝望便是与生俱来的。但是,绝望并不会自然地成为人理解世界的观念。自有自我意识起,何工就逐渐意识到个体的命运是如何被裹挟在时代命运中的,并为此感到对未来的绝望。不过,绝望并不是生命的终点,而是行动的起点。

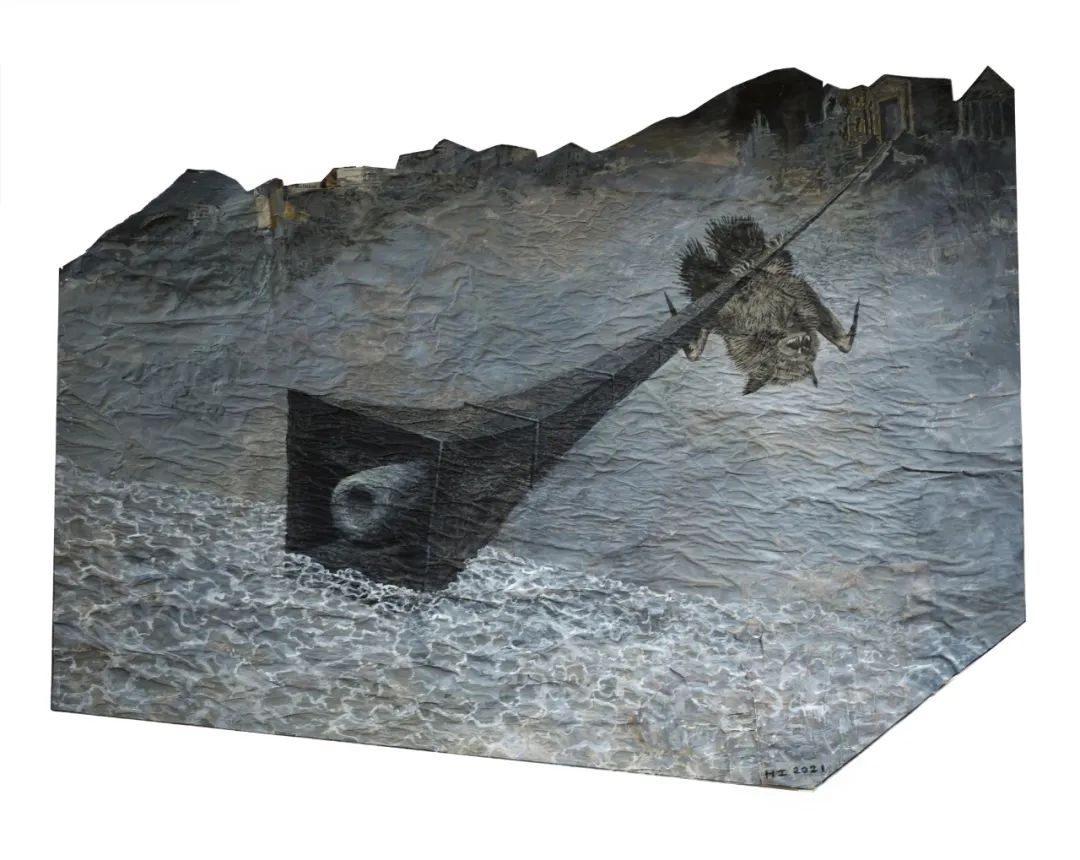

《猪湾夜话》 154×108cm 纸本丙烯 2023

历史总是在不确定性中走向未来。后来的世界变了,何工的行动有了更大实现的可能。他主动从熟悉的土地上离开,也从确定性的系统中分离。从根本上说,这是一场对强势话语体系的逃离。从此以后,他开始处在游牧和离散的生活状态,让自己成为一个旁观者。 “没有一片可以逃遁的土地,没有一种可以用钱买得到的安宁。命运之手随时随地会把我们攫住,把我们拽到它的永不知足的戏弄之中。”斯蒂芬·茨威格正在命运的捉弄中陷入深深的绝望。对何工来说,世界还有可以逃遁的土地,还有让他可以作为旁观者的余地。

现代社会以来,从生物学到社会学,人们一度都是坚信进步化的,即未来一定比过去更好。然而,第一次世界大战就让人开始怀疑社会进化论。但是,在冷战之后,新的乐观主义让人们对未来再次充满着期待。但是,何工一直格格不入地展现着“向后看”的视角。

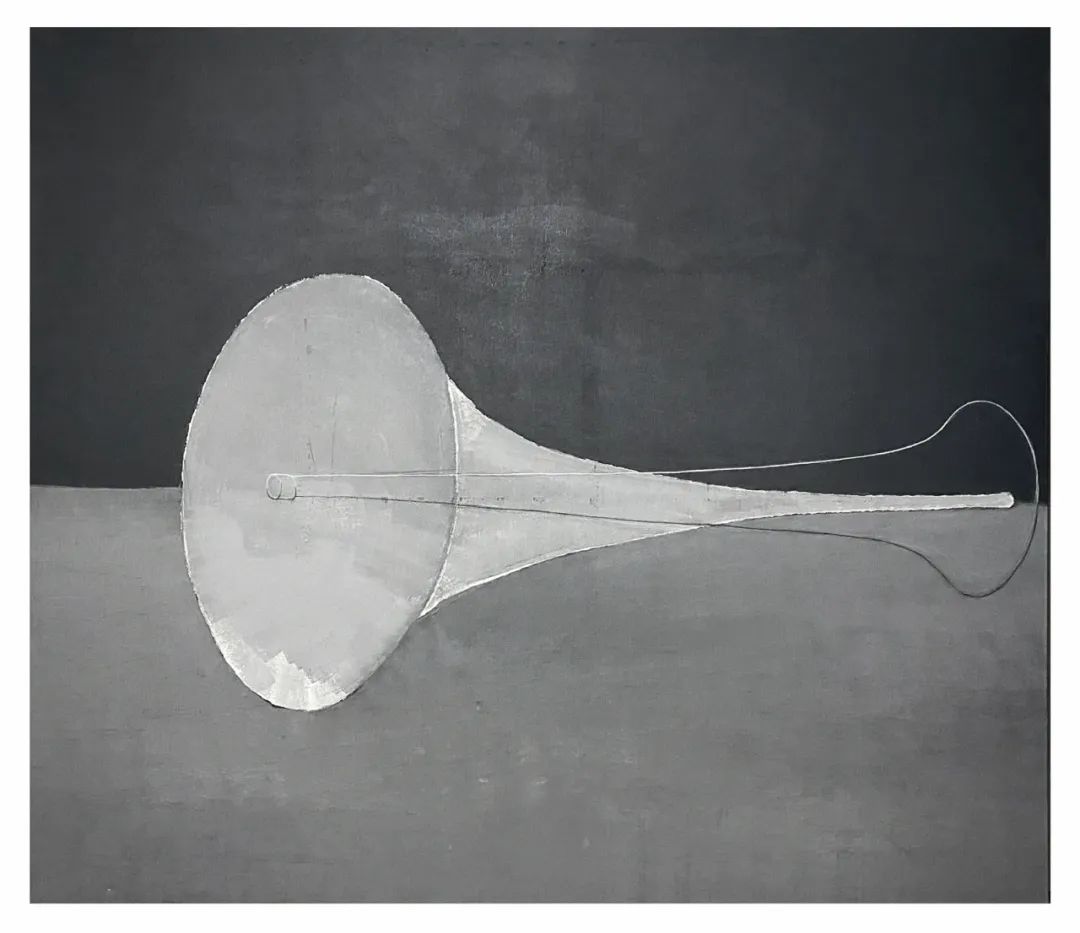

《声音考古学》 123×159cm 纸本丙烯 2020

“向后看”在他的艺术创作中体现为,历史图像一次又一次的出现。这些图像或是指向一段特定的历史,或者指向一个特定的事件。但是,这些图像往往不是单一地出现,确切地说不是对某一个历史图像的再现,而是以蒙太奇的方式重构了图像与图像之间的关系。图像与图像之间或形成互文的关系,或构成上下文关系,又或其它复杂的关系。图像与图像之间构成了新的绘画图像叙事的语境和主题,并打破单一的历史叙事的方式,让历史呈现出一个新的关系与结构。

《亲爱的马列维奇》 380×500cm 布面丙烯 2024

“向后看”是对历史的深刻的反思与凝望。何工以喇叭作为符号,以声音作为隐喻展开了一场持续多年的声音考古学实践。所谓“声音考古学”,毫无疑问在概念上受到了米歇尔·福科的《知识考古学》的启发。与文本的论述不同,何工的声音考古学是通过复杂的图像的关系来揭示“声音”话语的复杂性,即不仅是政治话语,还有知识话语及其它。从去年开始,他对喇叭的形象的处理呈现出一些新的变化:喇叭被处理为简洁的几何形,复杂的图像关系被简化,绘画中的肌理被磨平。这些变化提示着,喇叭及其象征的话语与绝对的而冷峻的形式具有内在的一致性。

《向南方和北方播音》 250×300cm 布面丙烯 2024

为什么向后看?这不仅是因为何工对一个充满悲剧的时代的凝望,更是他对不断流动着时代的关注,或者说,他的向后看是立足于当下时刻的。在这个意义上,何工多年来离散式的生活从来都不是让自己成为一种隐退状态,也从来不是真正的离开,而是通过这样的生活方式让自己保持一种旁观的视角,以此与主流的或者强势话语的权力保持着一种张力。在这个意义上,何工的向后看或者旁观,更像法国思想家雷蒙·阿隆所谈论的“介入的旁观者”,即不仅旁观正在变化着的一切,也以恰当的方式参与其中。因此,“声音考古学”不仅展示了一种绝对话语在那些已经逝去的历史上是如何运作的,而且也暗示了这些绝对话语并没有在今天的现实中真正退场。

我们正在经历一场新的世界变化——这让怀揣历史的悲情的人们感到了一种巨大的不安。**如果对历史缺少必要且深刻的理解,未来将可能成为历史的复现:历史未去,未来已来。**这正是何工的“声音考古学”带给我们的认识。

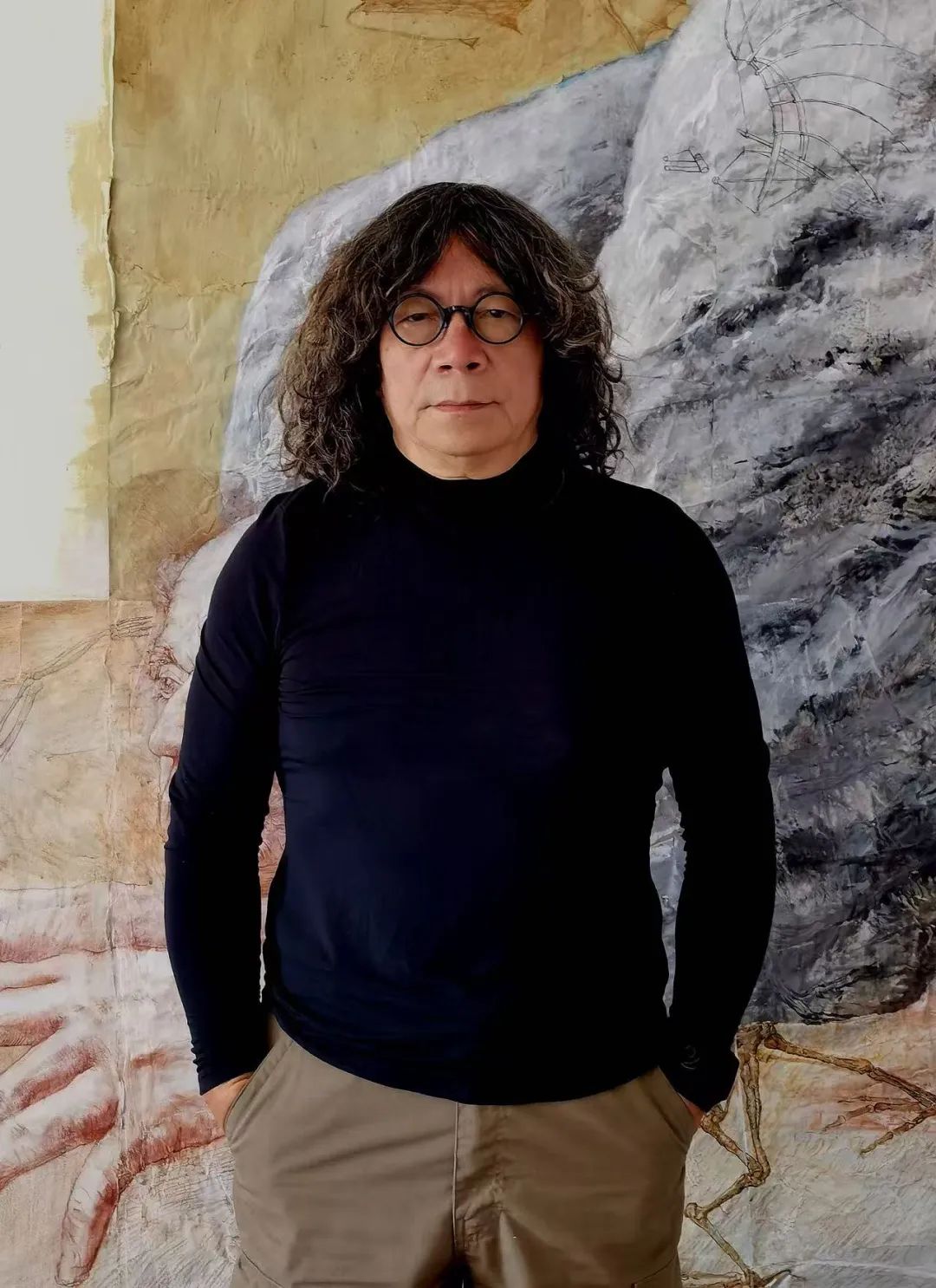

何工

HE GONG

1955 生于中国重庆,1985年获得四川美术学院硕士学位,1986年赴美。自2005年任四川大学艺术学院教授,现生活工作于成都、洛杉矶。