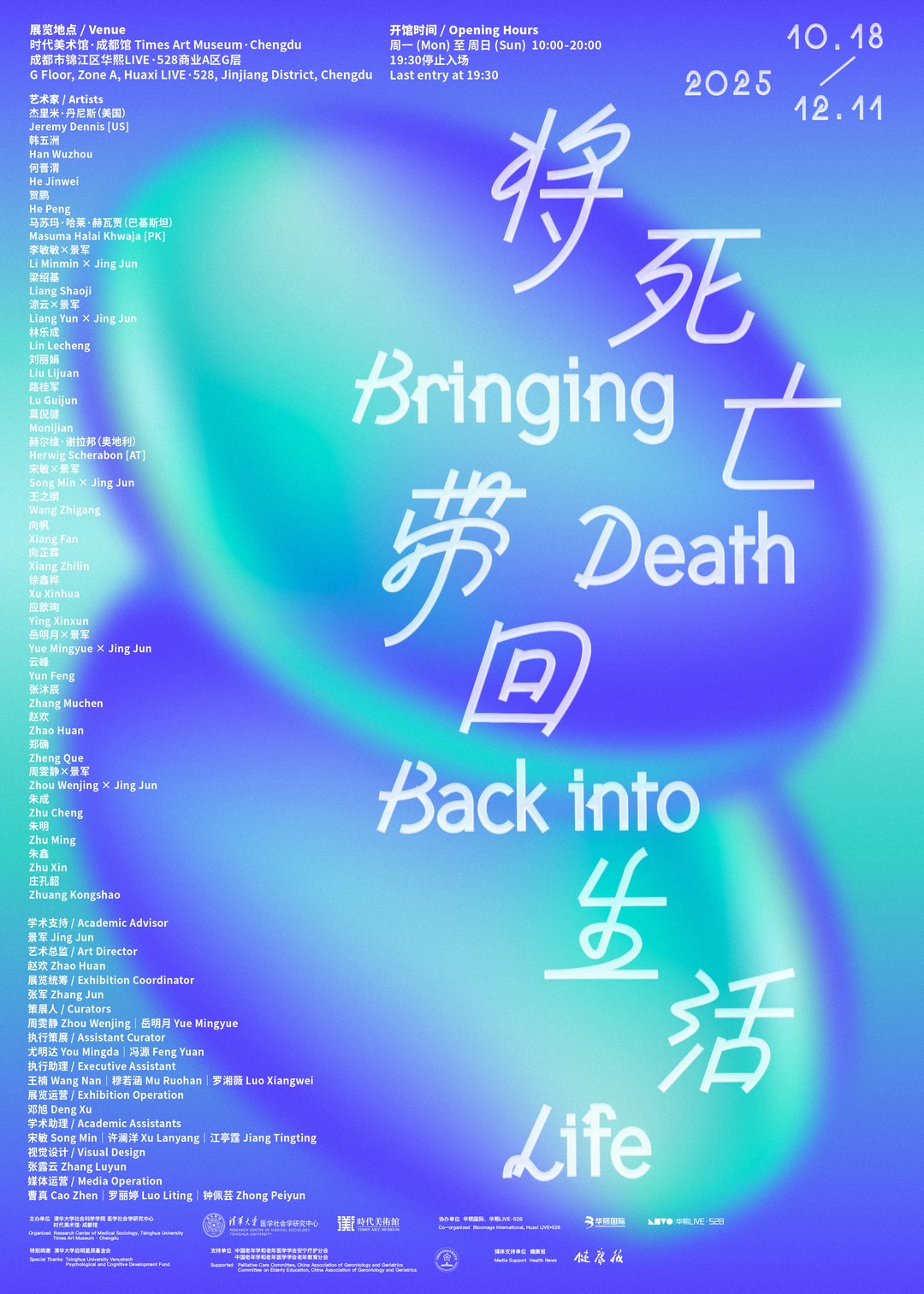

将死亡带回生活

开展时间:2025-10-18

结束时间:2025-12-11

展览地点:时代美术馆·成都馆,中国成都

展览地址:成都市锦江区喜树街华熙LIVE·528商业A区B1层

策展人:周雯静 岳明月

参展艺术家:杰里米·丹尼斯(美国)、韩五洲、何晋渭、贺鹏、马苏玛·哈莱·赫瓦贾(巴基斯坦)、李敏敏×景军、梁绍基、涼云×景军、林乐成、刘丽娟、路桂军、莫倪健、赫尔维·谢拉邦(奥地利)、宋敏×景军、王之纲、向帆、向芷霖、徐鑫桦、应歆珣、岳明月×景军、云峰、张沐辰、赵欢、郑确、周雯静×景军、朱成、朱明、朱鑫、庄孔韶

主办单位:时代美术馆·成都馆

学术主持:景军

艺术总监:赵欢

“将死亡带回生活”,意在打破一种根深蒂固的禁忌。死亡,这一字眼在人们的日常生活中常被避讳,仿佛轻启此音,便足以引来忧伤与惊惧。它承载着沉重的情感负荷。恐惧、哀恸、失落、悔恨、丧亲之痛、压抑、剥夺、无力,甚至绝望,尽在其中。此次展览试图直面死亡,不是为了惊世骇俗,而是希望将其理解为生命的密码组合与活着的意义延续。

展览由清华大学社会科学学院医学社会学研究中心发起,今年6月曾在北京展出并获得广泛关注。此次展览是“将死亡带回生活”展览的成都站特展。由清华大学社会学系教授景军担任学术指导,赵欢担任艺术总监,段晓波担任展览总监,周雯静与岳明月担任策展人。主办方为清华大学医学社会学研究中心与时代美术馆·成都馆,展览得到清华大学启明星辰基金会、中国老年学与老年医学学会安宁疗护分会与老年教育分会的支持。展览汇聚了艺术、人类学、社会学、医学与社会工作等领域的29位创作者,以影像、装置、绘画、互动媒体与文献等多元形式,共同探讨如何与死亡共处。

“将死亡带回生活”(Bringing Death Back into Life)的概念源自《柳叶刀》死亡价值学术委员会于2022年发布的同名报告。该报告呼吁重新思考临终关怀与社会对死亡的态度,强调临终时光应被视作生命的一部分。在现代医疗体系中,药物和医学设备深刻塑造了身体的生存方式。然而,正如莎伦·考夫曼(Sharon R. Kaufman)在《生死有时》中所描绘的,医疗空间充满矛盾:一方面延续生命,另一方面却重塑死亡的面貌。尊严死是否可能实现?艺术家周雯静、张沐辰、路桂军、宋敏、郑确与向芷琳的作品,从这些视角出发,聚焦抗生素、疾病告知、医疗决策、临终反向关怀与情感追思,回应医疗体制下个体权利与尊严的问题。而朱鑫、应歆珣、莫倪健、向帆、云峰则从个人经验出发,分享追忆、怀念与练习接纳死亡的方式。

死亡不仅是个体的终结,也映照着全球性的问题——我们不仅直面自然死亡,还需面对系统性死亡。正如阿基尔·姆本贝(Achille Mbembe)所言,“死亡政治”(Necropolitics)揭示了死亡如何被权力操控。死亡不仅意味着个体的消逝,也包含社会、文化、语言与生态系统的衰亡。这些形式的死亡,不仅剥夺了生命,还动摇了存在与归属的根基,使个体愈加失去身份与依托。杰里米·丹尼斯、赫尔维·谢拉邦与马苏玛·哈莱·赫瓦贾的作品,揭示了原住民墓地保护危机、植物灭绝与水域封锁等多重现实,呼吁我们关注全球南方那些正在加速遗忘的生命。

在传统文化中,蕴含着丰富的生死智慧。《十想经》有云:“于一切法作无常想;于一切法作无我想。”死亡的恐惧因此转化为对生命无常的领悟与超越。部分作品试图穿越“终结之墙”,触及精神与文化的深层关切。王之纲、庄孔韶、岳明月等艺术家从传统图式、历史遗址与文化习俗切入,将死亡视为再生的契机;林乐成、梁绍基、何晋渭等的创作则回望自然与家族,延展出关于记忆与生死的诗意叙述。

此次成都站展览中,川渝地区艺术家与首次加入的艺术家及学者的参与,为展览注入了新的能量,并拓展了展览的在地性与多元视角。朱成以宋代墓室石刻“虚位以待”的灵位空椅为原型,创作出上百把光怪陆离的椅子;朱明通过地震遗址回收的预制板,反思生命的脆弱与社会责任。赵欢、贺鹏、刘丽娟与徐鑫桦则聚焦宠物离去、动物视角、生物与人类的脆弱性,以及松树枯死中的自然法则。四川美术学院的李敏敏教授与景军教授团队,举办过三届以关爱老年人为主题的高校公益海报设计大赛,他们的共同研究《刻板印象》探讨图像如何反映我们对老年形象的认知。在展览现场文献区,儿童与成人被邀请在搭建与游戏中讨论老年视觉形象。

“将死亡带回生活”并非一场关于终点的展览,而是一个为未竟情感与公共想象打开的精神空间。在这里,我们邀请观众一同思考:我们如何面对“死亡”,又如何理解“活着”。展览将于10月18日至12月11日举行,期间将推出来自社会学、心理学、公共卫生领域的学者、安宁疗护业者、艺术家的公教演讲,也有“生命终章”、“死亡即兴”、死亡与身体表达工作坊。共计10余场。

景军

学术支持 清华大学社会科学学院教授

本次当代艺术展命名为“将死亡带回生活”,意在打破一种根深蒂固的禁忌。死亡,这一字眼在人们的日常生活中常被避讳,仿佛轻启此音,便足以引来忧伤与惊惧。它承载着沉重的情感负荷。恐惧、哀恸、失落、悔恨、丧亲之痛、压抑、剥夺、无力,甚至绝望,尽在其中。

尤其在我们熟悉的国度,有关死亡的避讳催生出无数隐喻、转喻、委婉用语与各类修辞手法。古时称死,因人而异。天子之死曰“崩”,仿佛大山倾塌。士大夫之死曰“不禄”,意指仕途终止。唯有布衣百姓之死曰“死”,无饰无华。今人则多称“去世”,好似是说一个人从生活中悄然消失。即便开启死亡教育,亦多以“生命教育”为名,以避直陈死亡。此次展览却试图直面死亡,不是为了惊世骇俗,而是为了将死亡解释为生命的编码组合和活着的意义延续。

周雯静、岳明月

策展人

在许多文化中,死亡依然是一个禁忌话题。我们对死亡的态度常常充满恐惧与排斥,试图通过逃避与否认来对抗这一不可避免的命运,但始终无法摆脱它的临近。死亡,作为生命的一部分,早已渗透进人类历史的每个角落,它不仅是生理的终结,更深深嵌入社会、文化与生态的结构之中。

“将死亡带回生活”(Bringing Death Back into Life)概念来源于2022年《柳叶刀》死亡价值学术委员会发布的同名报告,该报告提倡重新思考临终关怀与死亡的社会态度,强调临终时光应被视为生命的一部分。

在现代医疗体系的技术主导下,药物和医学设备深刻塑造了身体的生存方式。然而,正如莎伦·考夫曼(Sharon R. Kaufman)在《生死有时》中所描绘的,现代医疗空间充满矛盾。一方面,它延续生命,另一方面,却也在形塑死亡的面貌。尊严死是否可能实现?传统文化中蕴藏着丰富的生死智慧,《十想经》中“于一切法作无常想;于一切法作无我想”,死亡的恐惧得以转化为对生命无常的领悟与超越。临终关怀为死亡提供了更主体性的关切,关注个体在临终过程中的权力与尊严。“临终反向关怀”进一步拓展了“死亡”意义的理解,这种关切关注了临终者对他人告别、遗愿与反思,如器官捐赠、简化丧事、生态葬等,这些遗愿体现了对社会与自然的关怀。

死亡,并仅非个体的终结,也反映了全球性的问题——我们不仅要面对自然死亡,还需面对系统性死亡,正如阿基尔·姆本贝(Achille Mbembe)所称的“死亡政治”(Necropolitics)。随着全球经济重构,劳动迁徙愈加频繁,高风险、危险的劳动形式从全球北方流向南方,这一过程不仅加剧了南方环境的恶化,也影响社区的社会结构与个体自主性。在后殖民主义与数字殖民主义的语境下,全球资本流动加剧了社会不平等,迫使文化传统、语言、物种乃至生态系统逐渐消失。从全球南方的立场来看,死亡不仅是个体生命的终结,它更是社会、文化、语言与生态系统的崩溃。这些形式的死亡,不仅夺走了生命,还侵蚀了存在与归属的根基,使个体愈加失去归属与身份。

作为一次跨学科的艺术实践,“将死亡带回生活”由清华大学社会科学学院医学社会学研究中心发起,汇聚了来自艺术、人类学、社会学、医学与社会工作等领域的29组创作者。通过影像、装置、绘画、互动媒体与文献等多种媒介,以衰老与死亡为核心议题,以促进对临终关怀、临终告知、安宁疗护、现代性死亡、死亡与后殖民关系、传统文化下的生死智慧等议题的公开探讨。

“将死亡带回生活”是一处为未竟的情感与公共想象打开的精神空间。我们在这里邀请观众一同思考:我们如何面对“死”?如何更深刻地理解“活”?

论死亡

撰文/ 凯博文

哈佛大学教授,《照护》作者

翻译/ 许澜洋

我今年84岁了,已经行至生命的终章。尽管我身体健康,精力充沛,并对不久的将来充满乐观,但死亡于我,仍然是一个无可避免的现实——这既是一种人口学与临床意义上的事实,亦是一种极其私人的体认,终将为我的生命落下生物学的句点。然而,我所畏惧的并非死亡本身。我所畏惧的,乃是失去自理之能、变得依赖于人——我毕生崇尚独立——进而成为我所爱之人,尤其是至亲家人的负担。就这一点而言,我与许多同龄的美国人并无二致,不仅在美国,放眼全球社会亦复如是。诚然,文化差异很重要,但无论是基于全球研究文献的洞见,还是基于我在美国、亚洲和欧洲的亲身经历来看,我都有充分的理由相信,我的此种人类境况,纵使并非普世皆然,亦在世界范围内有着广泛共鸣。

我这一代美国人,曾经锐意改变了我们文化与社会的诸多面向,而如今我们正在改变的,是我们通向死亡的方式:我们竭力掌控自己何时死去、如何死去。这份集体努力推动着政策和实践的变化——从临终关怀与缓和医疗,到安乐死和协助自杀等问题。

面对急剧加速的老龄化浪潮,中国社会在临终议题上的应对仍显迟滞,这背后是文化传统、政治环境、专业能力与伦理观念的多重差异使然。公开探讨死亡之于长者及其家庭,至今仍属社会失仪,甚或触碰禁忌。

“孝”(filial reverence)虽然不复以往那般根深蒂固,却仍驱使着病患家属及医疗顾问穷尽手段延长生命——不论临终者的身体状况甚或其个人意愿如何。公众舆论与专业人士对吗啡等麻醉镇痛药物滥用的忌惮,致使缓和医疗举步维艰。而若医务人员无力提供充分的镇痛控制,甚至无法与患者及其家庭谈论缓和医疗,临终关怀便几近难以为继。

我确信,未来数十年间,中国临终图景的诸多方面——纵非全部——终将更迭。这无疑是一场文化嬗变;家庭与医疗系统所承受的巨大社会心理压力,终将重构“临终”一事本身。当然,纵有全球变革提供他者路径之借鉴,中国的这场变革必将是遵循其社会学逻辑的内在转型历程。我或许无缘见证这场转型的最终结果,惟愿自己在照护领域的研究能为发生中的变革略尽绵薄。因为这场嬗变,不仅将重塑中国的死亡文化,更将震荡寰宇——它终将创造一种全新的人类存在方式,使我们的全球未来与当下生存之境判然两别。

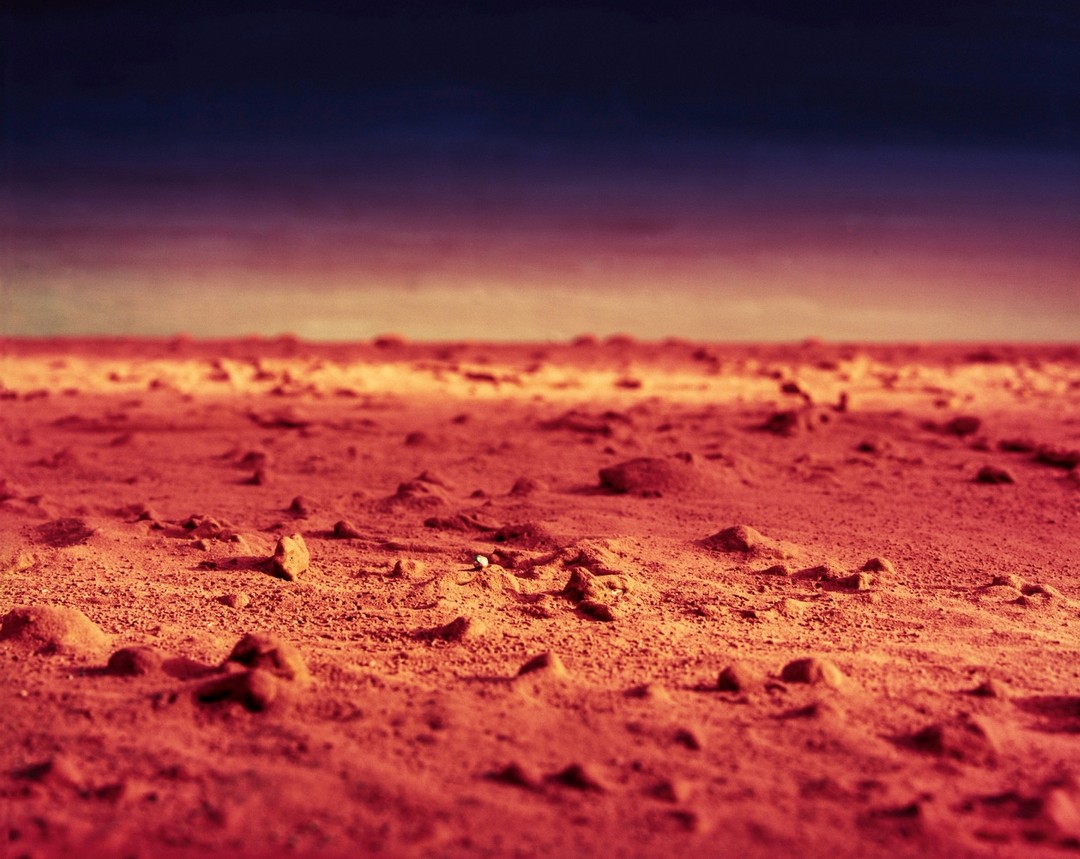

杰里米·丹尼斯是一位当代摄影师,也是美国纽约南安普敦辛尼科克印第安民族的正式注册成员。他的作品围绕土著身份与文化,以及殖民同化带来的历史遗产展开,借助摄影语言,呈现出植根于土著口述故事、历史与当代生活的具有电影感和超现实氛围的叙事影像。

Jeremy Dennis《山之神圣》

何晋渭,生于四川省南部县,1989年至1993年就读于四川美术学院油画系,获文学学士学位。1993年至今从事职业艺术生涯、策展、艺术理论研究与批评、大学艺术教育,现工作于中囯北京、韩国首尔、意大大学艺术教育,现工作于中囯北京、韩国首尔、意大利都灵,北京亚洲现场艺术中心的创始人,曾参加53利都灵,北京亚洲现场艺术中心的创始人,曾参加53届威尼斯双年展,塔什干双年展,孟加拉国亚洲双年展。在美国纽约长岛大学美术馆、德国海斯别墅博物馆、中国北京长征空间等地举办个展。

何晋渭,《历史即现场》之一,绘画,130×110cm

韩五洲,1980年生于河南北部山村,现居住于北京城乡结合部。作品涉及装置、录像和摄影。他通常使用生活中随手可得的材料,诸如塑料、废弃物、消费和消耗品进行艺术实践和创作,善于以自身为参照,对生存空间进行思考,并对社会性议题作出反应。

韩五洲,《远古风景》,2017,摄影

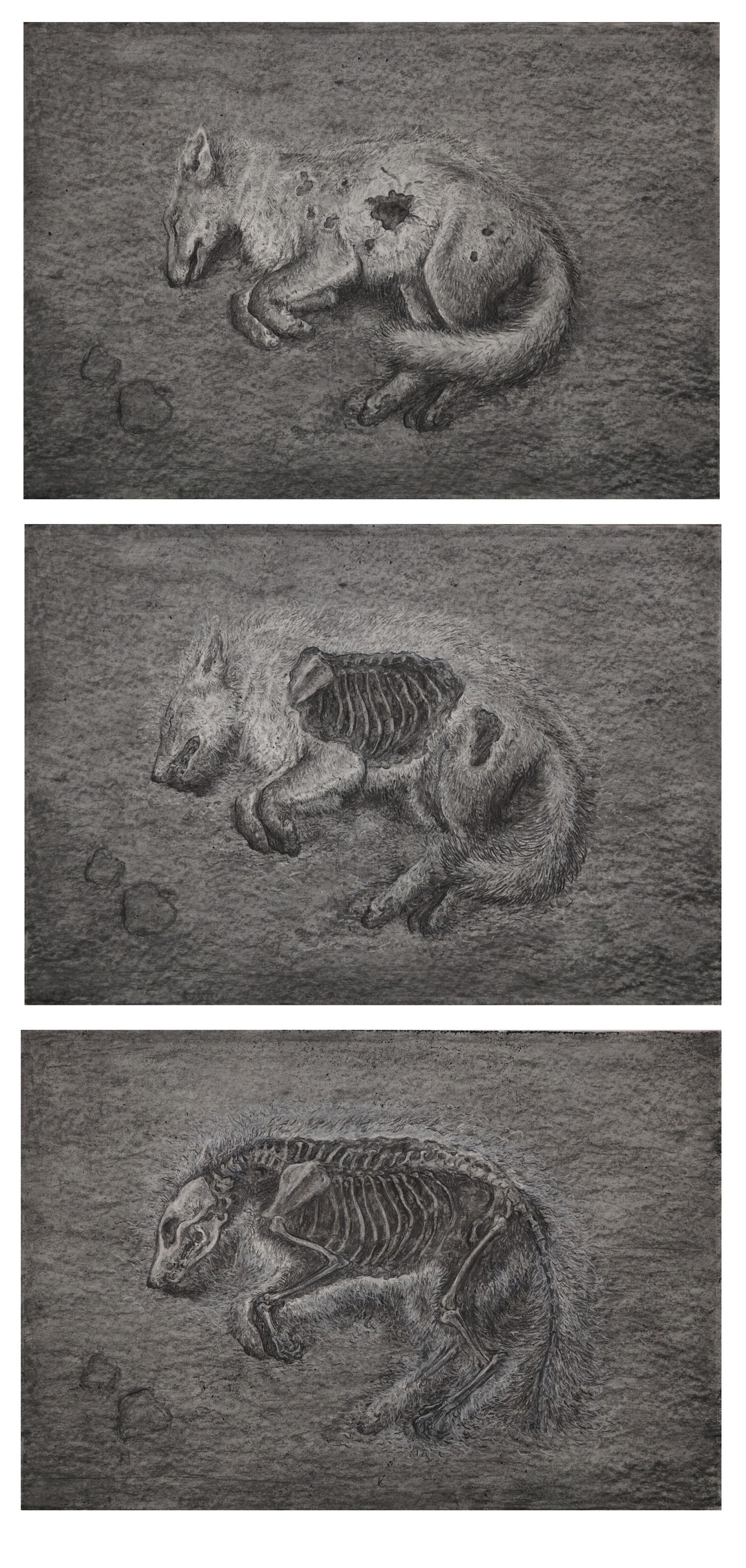

1993年毕业于四川美术学院油画系,长期从事艺术工作及影像媒介创作。贺鹏的创作始终围绕三个方向展开:一是向内探索人类内心深处那些难以言说的情感与记忆,二是体会生命从存在到消亡的转化过程中所蕴含的哲学意味,三是在消逝与死亡中去寻求一种诗意表达。

贺鹏,《死亡赋格》,单屏动画影像

马苏玛·哈莱·赫瓦贾是一位艺术家兼策展人。她目前是哈佛大学米塔尔研究所的副研究员。她的艺术实践聚焦近代历史中的关键节点,尤以南亚地区为研究中心。她的研究以采集口述历史与生命经验为基础,通过挖掘冲突与被迫迁徙事件中心理与社会层面的历史暗流,以及其对语言、服饰符号、宗教信仰与思维心智的深层形塑,追问和重构被官方叙事与教科书单一化的历史。

Masuma Halai Khwaja ,《大海终究是大海,不论浪花的如何思考》,单频道影像

李敏敏,博士,四川美术学院教授。长期致力于设计史研究方法、媒介理论与图像研究。2011年至2013年,她与清华大学公共健康研究中心景军教授团队合作,在中国人口福利基金会的支持下,发起并组织了三届全国高校学生关爱老年人公益海报设计创意大赛。大赛主题聚焦社会老龄化中的突出问题,包括预防老年人心理危机、关注老年人记忆问题以及预防老年人抑郁症。李敏敏希望通过设计与艺术媒介,倡导和推动积极老龄化。

景军×涼云《要不要告诉TA? 》,2025,单频道影像。“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

梁绍基(出生于1945年,上海),1986至1989年在中国美术学院师从万曼研究软雕塑,1980年代末开始进行养蚕艺术实验。三十余年来,梁绍基潜心于艺术与生物学、装置与雕塑、新媒体、行为的临界点进行探索,持续以蚕的生命历程为媒介、以与自然互动为特征、以时间、生命为核心的“自然系列”的创作。

梁绍基《蚕潺潺》

林乐成,纤维艺术家,清华大学美术学院教授。受中央工艺美术学院“装饰”思想影响,黑白装饰画成为其创作特征。他的作品受自然、乡村风光和民间生活启发,提倡“用手指直接感受艺术”。创作材料涵盖金属纤维、植物纤维、织物纤维和动物纤维等多种媒介,至今,他的艺术行迹已遍及90多个国家和地区。

林乐成,《塔克拉玛干·生命系列》,2025,绘画,82×53cm×5幅.“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

涼云:影像捡拾者

景军×涼云《要不要告诉TA? 》,2025,单频道影像。“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

刘丽娟(b.1997)是一位艺术家,其创作围绕记忆、身份与空间之间的流动边界展开。她常常专注地走神,拾取日常生活中破碎的图像,并将其重新组合为新的视觉生态。她的作品包括摄影、动态影像和装置。最近的项目中,她探索在场与缺席、可见与模糊、控制与失控之间的张力。 刘丽娟拥有英国皇家艺术学院摄影硕士学位,并于清华大学获得视觉传达设计与新闻传播双学位。

刘丽娟,《离开矿井的金丝雀》,2024,艺术微喷于哈内姆勒金属纸,20 × 30厘米。由刘丽娟工作室惠允

路桂军,清华大学附属北京清华长庚医院疼痛科主任,安宁疗护团队负责人;厦门长庚医院疼痛科主任。主要从事疼痛医学相关疾病的诊疗工作和临终患者安宁疗护;诊疗过程中重视患者就医体验,关注患者生活质量,倡导医学人文与医疗科技互融。

路桂军,《我为自己办“葬礼”》,2021,单频道影像

莫倪健,1992年生于新疆乌鲁木齐,2014年毕业于新疆师范大学绘画系。现生活工作于北京。莫倪健通过在城市街区不断行走,观察,进行现场在地创作,同时收集公共空间遗留物品,进行材料转化后,作为室内雕塑在展厅中呈现。他乐于寻找物品各自表面以外的可能属性,以及物品与物品之间不同关系的可能性。同时针对不同展览空间进行实地创作。

莫倪健《未命名》

赫尔维·谢拉邦是一位视觉艺术家,目前定居柏林。他创作沉浸式视听装置作品,探索物导向本体论、后人类主义、自然、生态与技术等主题,以及非人生命的能动性和感知力。他的艺术作品邀请观众思考自己在世界中的位置,以及技术在塑造我们体验中的角色。目前他在比勒费尔德应用科技与艺术大学担任沉浸式环境教授。

Herwig Scherabon《地球将自转,但我们不会在这里》

宋敏,清华大学社科学院硕士研究生,研究方向是医学人类学、医学社会学,最近几年关注反向关怀、安宁疗护、遗体捐献相关议题。在回学校读书前,她做葬礼策划3年、在安宁疗护病房工作3年。“死亡带给人最大的礼物,就是让人认真思考怎样活着”。

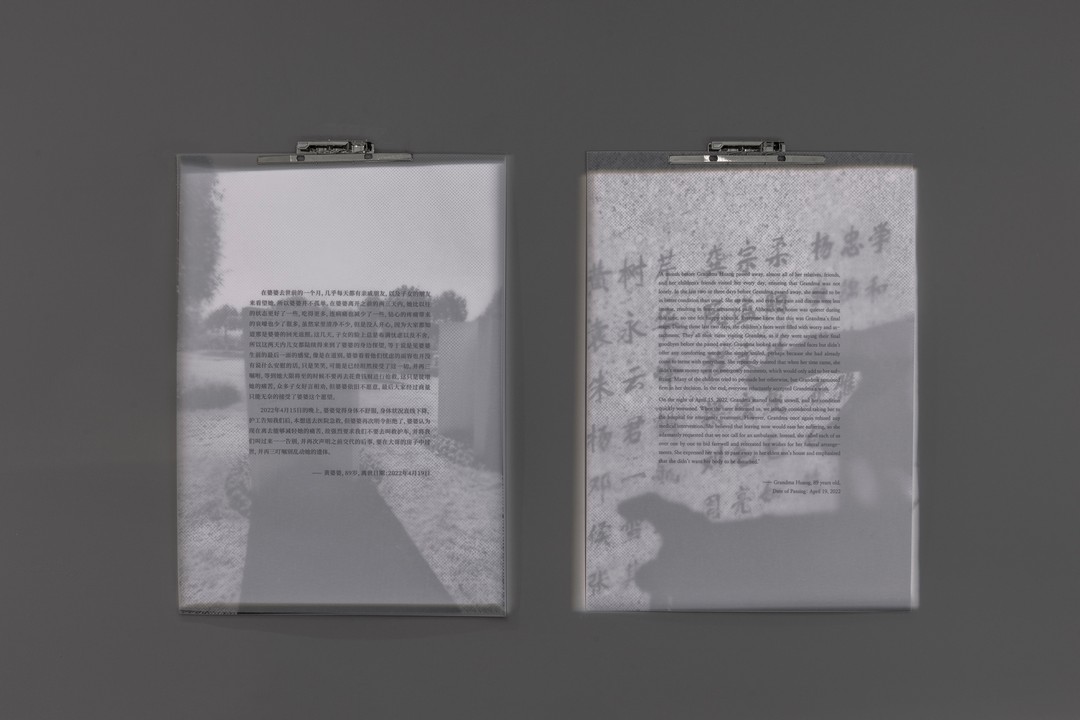

宋敏×景军 《反向关怀》,2024, 59×42厘米×3。“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏 (2)

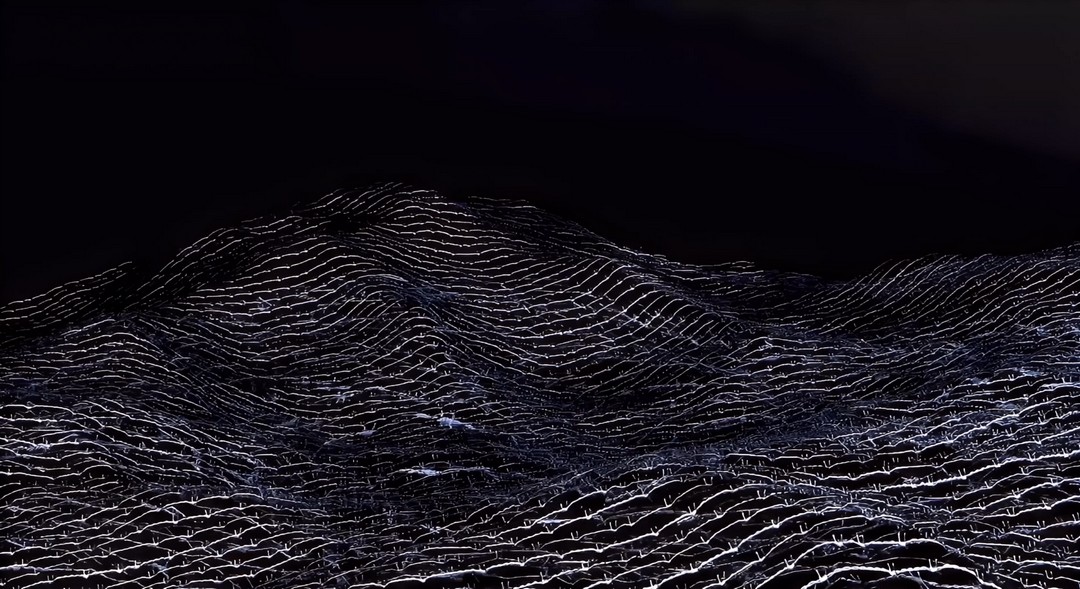

王之纲,清华大学美术学院信息艺术设计系主任,新媒体演艺创新研究所所长。他拥有工科与艺术学科交叉的学术背景,致力于新媒体艺术前沿研究。其创作探索追寻科技、艺术与人文之间的平衡,理性与感性的交融。他曾主持科技部重点研发计划“科技冬奥”专项,作为2022北京冬残奥会开闭幕式视频总监,他在科技与艺术的融合中创造出独具魅力的视觉语言,赢得业内广泛认可。

王之纲,《骷髅幻戏图》,2018,互动装置,85寸。“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

向帆(出生于1970年,三台)生活和工作于北京。 她对运用数字分析和视觉艺术语言探寻现实生活中无人答疑的谜底,并以可视化的方式呈现自己答案。

向帆,《烛台》,循环影像

徐鑫桦(1983年出生于浙江台州)现生活与工作于杭州。他的艺术创作以陶瓷材料为核心,同时辐射多种媒材。因其对材料的边界与核心的双重追问,使其作品跨越传统艺术语言的界域,作品显现出一种实验性与原始性的合力。徐鑫桦近年来的创作,通过陶瓷、摄影、绘画、影像、装置、小说等多种艺术媒介,把视线聚焦到大地的深邃,在泥土的生命勃动之中,将生的活力和死的幻象奇异交织一起。徐鑫桦近年曾在浙江美术馆、三尚当代艺术馆、海碧台艺术中心举办个展。

徐鑫桦,《生命博物馆:天台山》,2019-2024,松粉、香、光栅、瓷、基础釉

向芷霖,1999年生于湖北恩施土家族苗族自治州利川市,现就读于清华大学。她长期关注死亡与哀伤议题,擅长从情感、物质、感官认知日常生活的世界。此次思念熊的展览便是基于她在哀伤领域的学术研究进行的创作。

向芷霖,《思念熊》,2020-2025,丧亲者衣物,布料,摄影30×30cm×6组。“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏 (2)

应歆珣的艺术创作以日常生活实践为切口,析掘材质、物的“社会质感”,以材质作为一种创作语法,将技术作为一种材料,研究“过程中的物”来表达某种当下的社会现象,近期比较关注“齐物论”、“新物质主义”、“全球化拼贴”、“包装”等所映射的当代关系,探索 “物”、“质” 在当代社会中的存在状态与表达潜能。形式语言主要包括纤维艺术、装置,也涉及影像、行为、绘画等。也曾作为策展人2018年于上海BANK画廊策划 “0:00”纤维艺术新锐展;作为联合策展人策划“缓存在”——2022年第四届杭州纤维艺术三年展等。现为中国美术学院副教授,纤维艺术系硕士研究生导师,工作生活于杭州。

应歆珣《成了“艺术品”》

岳明月,1996年生于辽宁,现居北京,是一位纤维艺术家,现就读于清华大学。她的创作将死亡视为生命循环中的一部分,并持续探讨“孕育”与“女性身体”之间的深层联系。黑色与红色纱线在她作品中被反复使用,作为贯穿始终的象征线索,承载着血脉、记忆与内在转化的意涵。

岳明月x景军《以身转生》,2025,纱,丝线,不锈钢,灯管,80×80×200cm。“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

云峰,1988年出生于河南。2011年毕业于新疆师范大学美术学院油画专业,2016年毕业于中央美术学院实验艺术学院。现生活工作于北京。主要创作形式是行为艺术和物影摄影。艺术家对无相机成像有长期的实践探索,以相纸为材料显现出与身体互动的行为印迹。

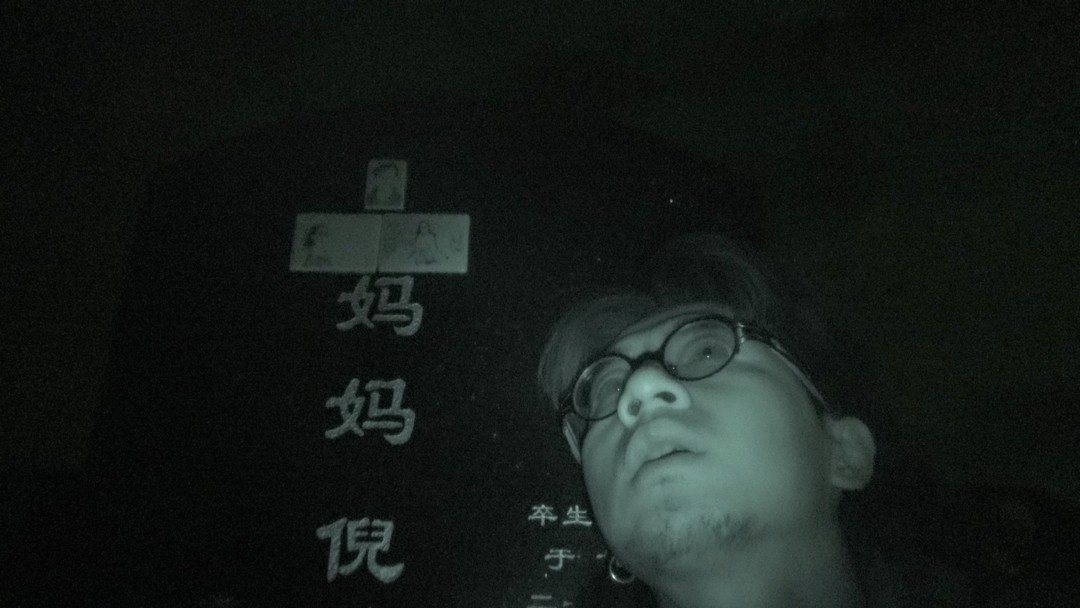

云峰,《证词》,2025,黑白银盐感光相纸,蓝丁胶,尺寸可变 (2)

张沐辰,艺术家,北京工商大学设计与艺术学院副教授。以机械装置、互动系统、生物材料等为媒介,专注于数字媒体艺术与跨学科艺术的创作与研究。他的创作讨论环境、人工、生命之间的复杂关系,这些成果在“在场”王式廓艺术扶持计划(2024)、“人机合一:机器人艺术时代”(2024)、“神游——历史时空中的数字艺术”(2023)等展览中集中呈现。

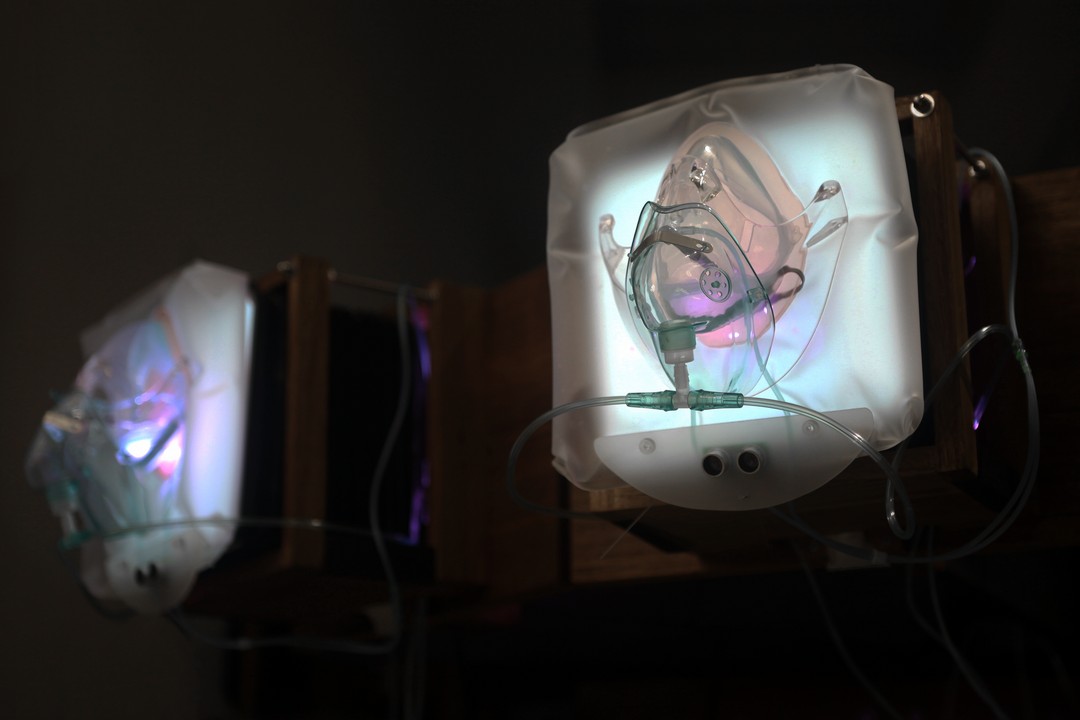

张沐辰,《呼吸》,2014—2025,装置,木材,TPU气囊,皮腔,氧气面罩,电机,200×200×160cm

赵欢毕业于荷兰乌特勒支视觉艺术学院美术学硕士学位,同时荣获英国皇家自由大学艺术学硕士双学位。2007年回国后,积极参与艺术领域,助力创立K画廊、99艺术网,并创办re-C廊桥艺术空间、何多苓美术馆,同时也是女性主义跨学科厂牌“C.sth艺术小组”的发起人。在当代艺术展览中,致力于策划与互动,长期为艺术家与跨学科交流提供实验性推动。秉持策展理念,强调艺术家与策展人的自发性和主动性,这一理念不仅标志艺术展览由宏观叙事转向个体表达,更凸显艺术家个人艺术方向与研究的独特价值。

赵欢《我的地图,她的世界》

郑确(出生于1995年,哈尔滨)现生活和工作在北京,一个神秘的都市丽人。以行为、装置、影像、文字为主要创作方式,她作品的关键词是空间、本土和幽默。“空间”是问题,“本土”是视角,“幽默”是态度。

郑确,《错位》,2024,影像装置,记忆海绵,蜡,亚克力,屏幕,尺寸可变.“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

周雯静,艺术家、策展人,法国南特美院与四川美院双硕士学位。曾策划“情感共同体”“发明市中心”等中法艺术展。她关注身份、性别、身体、疾病、权力以及它们之间的关系等问题,通过展览、写作、策展等不同形式的艺术形态参与社会问题的实践。

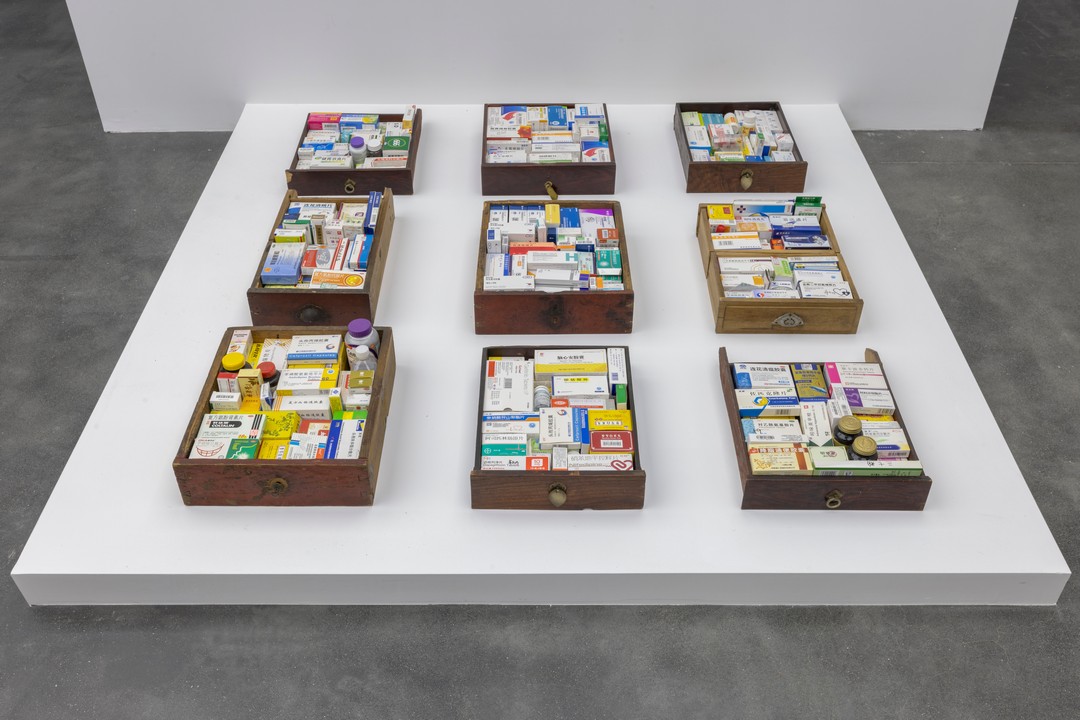

景军×周雯静,《给自己开药方》,2025,装置,抽屉,常用药盒, 600×600cm。“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

朱成生于1946年,现生活和工作于成都。1952-1957年跟随就读于南京师范大学美术系、南京师范学院美术系的长兄朱同学习绘画。1966-1972年四川大凉山从事劳作与油画。1978年于四川美术学院雕塑系进修班学习(学制一年)。朱成先生以“雕塑”为媒介,横跨公共艺术、城市美学、文化传承三大维度,构建起连接传统与现代、历史与艺术并重(博物馆收藏)创作体系之集大成者。其作品既是个人美学探索的结晶,亦成为记录中国城市化进程、重大历史事件的文化符号,在公共性、学术性与时代性中拓展了“雕塑”艺术之边界。

朱成,《千席祭·虚位以待》,2011年至今,综合材料,300cm×300cm×500cm

朱明出生于1981年,现生活和工作于成都。其当代艺术实践聚焦于媒介艺术、跨媒介叙事及场域特定艺术创作与研究,侧重艺术概念的深度视觉化阐释与呈现。作为成都朱成石刻艺术博物馆副馆长,朱明近年致力于以艺术观念介入“文·物”修复,作品生成主要分为“探索型”和“建构型”两个类别。他曾参与A4美术馆(成都,2023);四川美术馆(成都,2018);广东美术馆(广州,2011);中国美术馆(北京,2010)等地群展。

朱明,《预制·鉴》,2011,预制板(汉旺地震遗址)、蜡烛、钢,60cm×86cm×176cm

朱鑫,1994生于四川成都,2017年获得英国伦敦艺术大学切尔西艺术学院纯艺专业学士学位。回国后,工作与生活于深圳。持续研究与探索情绪与色彩、线条、空间之间的互动,热衷于从当下的生活状态、社会时事、生物心理捕捉创作的灵感。长期以“小时候最初看世界的眼光”为主要感受维度,画面中的色彩、线条、造型透露出天真无邪。先后于广州、深圳、香港、成都参加个展与群展。现常居成都,在玉林西路沙子堰社区的工作室持续创作。

朱鑫,《那个司机好像你》,2020,布面油画,120×120cm

庄孔韶,中国人民大学教授,致力于人类学写作与图象的跨界研究,尤其在纪录片和绘画中追寻隐喻、直觉和意会的存在方式。代表著作为林耀华《金翼》的学术续本《银翅》。人类学纪录片《端午节》入围美国米德电影节(1992),同年由华盛顿大学出版社出版。2004年医学人类学纪录片《虎日》获中英CDC亚洲最佳实践奖(含论文)。

庄孔韶,《幽情》,2025,油画,120X100cm .“将死亡带回生活”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏