近年来,当代艺术对乡村的介入成为中国艺术最令人关注的现象。越来越多的艺术家,艺术机构,将注意力转向了乡村,用大地艺术、公共艺术、参与式艺术等各种方式,进行在地体验、创作、展览和活动。这种趋向,不仅仅开拓了中国当代艺术新的方向和领域,更重要的,它预示着中国当代艺术正在发生的重要转变:由直接对应于西方都市的“当代艺术”,转变为更具有原生色彩,更富于中国本土经验的“当代艺术”。这个转变的重要标志,就是让艺术重返乡村,回归大地。

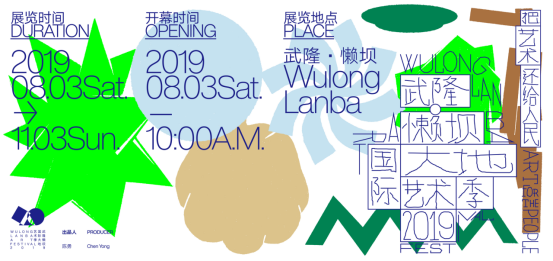

2019年8月3日,由懒坝美术馆和四川美院联合主办的首届“武隆·懒坝国际大地艺术季”于武隆懒坝正式开幕。

本次艺术季耗时四年精心准备,首届艺术季以征集和邀请为主,分为三个版块:《我从山中来》、《大地的声音》、《村落共生计划》,有39个(组)艺术家,41个作品呈现在本次艺术季中。

武隆懒坝

武隆懒坝美术馆

武隆懒坝美术馆内

第一部分:《我从山中来》

该板块以驻留的形式邀请了6名国外艺术家进行在地创作,同时为作品特别订制了建筑空间,并邀请到知名建筑师、灯光师、室内建筑师针对作品进行设计,以保证最极致的观展空间。其中四位艺术家多次前往武隆实地考察,针对现场定制方案,并从2019年5月开始陆续驻地,和当地居民,志愿者一起,最终完成了经典作品。

6位艺术家及作品是即松本秋則《竹音剧院》(日)、克里斯蒂安•波尔坦斯基《心跳博物馆》(法)、吉尔斯•斯图萨特《漂浮的岛屿》、《slot-food》(法)、卢克·杰拉姆《月球博物馆》(英国)、托马斯•丹博《爱的小径》(丹麦)、浅井裕介《大地从天而降》(日)。

这些作品中,波尔坦斯基的心跳博物馆是中国首家也是唯一一家心跳博物馆,用心跳纪念每一个生命。

“在所有文化当中,心脏都是爱和生命的象征,希望将来所有来到心跳博物馆参观和录下心跳的人都有美好的记忆。我希望这里可以变成一个大家可以来朝圣的地方。所有本地的和来自世界各地的人,都可以来这个地方缅怀他们的祖先、父亲、想记住的人。我会将我的心跳永久的留在武隆懒坝的心跳博物馆,我希望将来有一天我还可以回到武隆这个美丽的地方,聆听上千万心跳的声音。”——波尔坦斯基

波尔坦斯基 心跳博物馆

![]()

浅井裕介的《大地从天而降》位于苔藓博物馆内,是浅井裕介在中国完成的第一个作品,15米穹顶的泥土绘画带来无穷生命宇宙。

浅井裕介与其作品《大地从天而降》

苔藓博物馆

浅井裕介以泥土为媒介,历时30天的驻地创作,并在志愿们的协助下在高15米的苔藓博物馆拉响了一首大地协奏曲。

浅井裕介来到武隆,受到武隆本地神话故事的影响,也将这些故事融合到其创作中。“水”、“火”、“风”、“土”根据四个志愿者的性格与外表分别化为四种不同的形象,分别代表着水神、火神、风神、以及土神,被定格在穹顶孔洞的立面,阳光透过孔洞,第一步照射到的就是这四个形象,这是浅井裕介留给我们寻找森林的第一入口。而最大的木神遍布整个场馆,它和风神、火神、土神以及水神代表着在这个场馆中上层的神话世界,由他们播撒种子,为人间世界孕育生命。

当我们走进这个高达15米的穹顶时,能有的除了视觉的震撼外,更多的是在这一有限的空间中,艺术家似乎让每一个进来的人都拥有了一片广阔无际的奇幻森林,让人来感受这向上的生命力量。

松本秋則从他发明的300多种竹子乐器中精选了30种100多件竹子,在50年老房子里完成了竹音剧院。托马斯•丹博收集武隆废旧木材,完成了他在世界上第51、52、53同时也是中国第1、2、3个“废材巨人”。吉尔斯也是首次在中国进行艺术创作,并将食材作为艺术创作的媒介。(99艺术网已对松本秋則、托马斯•丹博、吉尔斯进行了专访,有关这三位的作品和艺术特性在最近几日将会发布,此处便不详谈)

吉尔斯《漂浮的岛屿》

松本秋則《竹音剧院》(局部)

托马斯•丹博《爱的小径》巨人之一

卢克·杰拉姆《月球博物馆》

第二部分《大地的声音》

《大地的声音》则汇聚了国内一线艺术大咖,拥有包括向京、展望、傅中望、景育民、于凡、高孝午等艺术家的经典作品。

《大地的声音》板块雕塑部分艺术总监卢征远谈到:这些作品成为大地上的灵魂,随着山中霭霭的多维感知在云雾山林中化为艺术之声,声声交织回响,这便是武隆的“音”。

于丹《包裹的马》

张超《互换》(局部)

展望《浮石》

临时小组(丁雪薇、位昂、徐子薇)《透明荒野》

傅中望《面镜》

黄玉龙《天地》

庞茂琨《存在的样式NO.1》

![]()

罗中立《过河》

在该板块中,如果要说哪一件作品最反映武隆当地的风土人情及对武隆和土地充满感情的话,刘洋的《锄头》当仁不让。

刘洋《锄头》

武隆和中国绝大数农村一样,在早年时以农耕为主。而刘洋的作品《锄头》以锄头为原型,收购武隆每村每户农民用过的锄头1000把,并刻录下每一个锄头的“生辰八字”:将时间、使用者等符号信息刻录在该农具上,并按原尺寸放大几十倍组成一把巨型锄头。创作试图改变锄头小型尺寸的视觉常态用一种日常经验的陌生化来集合千把武隆的锄头,还原武隆人嵌入土地的记忆以此来隐喻武隆在城乡变革中的每个个体身份转换的焦虑。

“锄头是最日常,却又是‘最农民’的符号,是为大地呼吸的存在。在我很小的时候 家里已经办理了农转非,似乎放下锄头,脱离农民身份成为居民,成为当时我沾 沾自喜的一种身份转换。40年后,我却怀念母亲当年用锄头在地里干活的模样 农具成为一种新的精神象征,因为谁都无法剥离和土地的关系。”——刘洋

第三部分“村落共生计划”

为了体现“把艺术还给人民”的主题,除了有针对性的邀请制之外,主办方从4月26日起面向全球的艺术家、设计师等艺术工作者和爱好者进行了公开征集。

工作组以不计名投票方式从全球的海量来稿中,初选出具有在地性思考的74位/组艺术家、99个方案提交给学术委员。耗时3个月,经过激烈角逐,学术委员并最终选出了14位(组)艺术家优秀方案完成《村落共生计划》板块。

张钊瀛《懒坝的星期天下午》

罗舒宁《界》

张晓影《拾Ⅱ》现场图

而对于展览主题的含义,在展览开幕式上,本次大地艺术季的学术主席孙振华从“懒”出发进行了阐述与分析:

懒坝艺术季学术主席孙振华

“‘懒坝’。我觉得懒坝是一个特别好的词,它充满了艺术精神,它充满了未来感,它充满了前瞻性。这是因为“懒”是人们与生俱来的本能,它同时也是推动历史发展,推动社会进步的原动力。人们就是不想过于劳累,不想长途跋涉,所以他们发明了各种各样的交通工具,现在越来越快,越来越舒适……人类就是因为不想过于劳累,过多的沉浸在那种凡世的生活中,所以,他们创造了各种艺术,创造了音乐、创造了舞蹈、创造了美术、同时还有生活的艺术。

这次,懒坝大地艺术季的主题是‘把艺术还给人民’,我对这个主题的理解是人民太累了,所以他们需要艺术,他们需要轻松,他们需要更多的感受这些充满了想象、充满了智慧、充满了艺术力的作品,所以我们需要懒坝把艺术还给人民。就是让人民在懒坝得到更多精神的享受。”——孙振华

艺术季出品人陈勇则从全局出发概要了此次艺术季的状况,以及对未来的期望。

懒坝艺术季出品人陈勇

“武隆·懒坝国际大地艺术季主要场地在中国武隆·懒坝,每两年一届持续进行,以武隆懒坝为核心场地,逐渐覆盖周边村落至更为广阔的空间。艺术季将不断的邀请世界各地的艺术家来到武隆现场,依据武隆现场的文化,场域,以当地风貌为基底,用当地材料为素材,创作容易解读并具有专业高度的艺术作品,强调与当地的关联,更强调大众的参与和互动,连通国际,激活乡村。”——陈勇

艺术并不是和人距离遥远的东西,通过本次艺术季,主办方向大众发出了最有诚意的邀请,让最好的作品最好的展陈打动每一个来到这里的人,让艺术家和村民、志愿者最单纯的情感流露在作品中,让人们觉得,原来艺术其实这么有意思,原来这就是艺术。