2022年6月25日至9月11日,“艺术’家’——陈彧君个展”在龙美术馆(重庆馆)举办,该展览由龙美术馆馆长王薇担任策展人,共12个篇章,呈现110余组绘画、拼贴、装置、雕塑,辅以文献、手稿、影像等媒介,以其工作室23年间的12次迁移为空间叙事线索,尽可能全面的呈现艺术家20多年来不同时期的艺术创作实践。

如果将艺术作品分为“易懂”与“难懂”两类,陈彧君无疑是属于后者。

他的难懂来源于呈现在作品中的丰富而复杂的信息,以及形式和风格的多变——时而是结构破碎且有些语焉不详的画面、时而是各种日常之物的混合拼搭。他的作品既可以像耳边的低声密语一般触及个体内心的隐匿角落,也可以裹挟着宏大的族群共同经验探究人类社会背后的真实空间……从莆田的大家族,到马拉西亚侨居历史的沿袭,再到杭州与上海的生活,不同文化在陈彧君的生活和创作中交汇,生发出了别样的生命质感。

陈彧君,2022, 摄影:徐晓伟

在谈到家族历史时,陈彧君说他的祖辈都有过从台湾海峡往南漂流的经历。有意思的是,他们是顺着洋流无动力漂流到东南亚。这种随遇而为的勇气和孤注一掷的冒险似乎也成为了陈彧君性格中的张力。从一个城市到另一个城市,23年中换了12个工作室,“没有安全感”在莆田人陈彧君看来并不构成一种困扰,相反,变化所产生的陌生感才是产生一切可能性的原野。

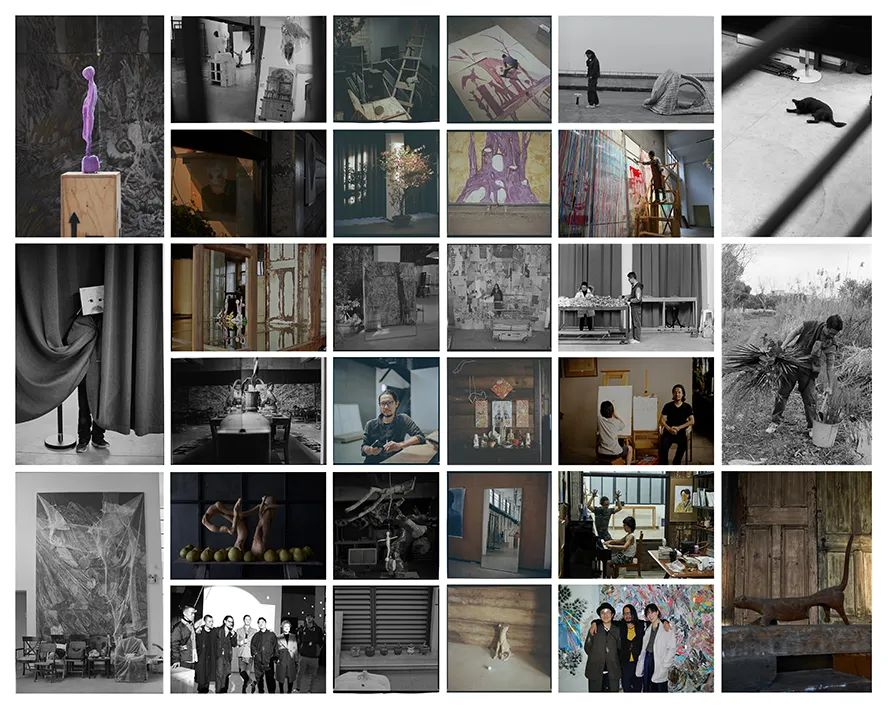

陈彧君工作室,上海松江,2015-2022

陈彧君,龙禧工作室装置,综合材料,70×80×35cm,2022

一张纸板、一个木箱、一块空白的画布、一段记忆,甚至是一场梦境都可以成为陈彧君凝视的对象。他拒绝被归类、拒绝一成不变、拒绝被风格化所裹挟,相比艺术家,他更像是一个穿梭在不同文化境域中的精神旅者。但有如万花筒般的作品样貌之下,也有着恒定的东西,这种恒定既来自于陈彧君对作品背后的“人”的感知与体察,同时也来自于他血液中流淌的文化基因。

故乡的木兰溪在近些年成为陈彧君作品中的一条重要线索。这条发源于莆田市仙游县西苑乡仙西村,至三江口注入兴化湾入台湾海峡的河流,是世世代代滋养着莆田人的母亲河。木兰溪文化在陈彧君的作品中,像一段段被串起的散落记忆。那些嗅觉的、触觉的、来自身体和心灵的独特生命记忆,既具体又抽象。它即可以像“木兰梦蝶”系列那样如梦如花如蝶,轻盈飘忽;也可以是“生长”系列中那些不断生长的参天大树,承载着有如纪念碑一般生命轮回的重量。

在问及如果为木兰溪赋予颜色,会是什么颜色时,陈彧君说,“应该是自己最难于分辨的颜色吧。一定要说的话,它是淡淡的,青中带绿的一片色域。”这个并不好回答的问题杂糅的是陈彧君对于木兰溪深厚且复杂的记忆与情感,“熟悉的、亲近的、疏离的、悲情的都在细碎的流动中蔓延”。也许,离开故乡,才真正拥有故乡。

陈彧君,《木兰梦蝶——羽化》(背面),2022,丙烯、铝制引擎盖,195×155×15cm

陈彧君,《木兰梦蝶——源流》,2022,丙烯、铝制引擎盖,195×155×15cm

木兰溪风景

虽然陈彧君的作品在观感上会给人以疏离之意,但其实是具有强烈的代入感的。这种代入感来自于艺术家诗意化的创作过程。无论是到一个陌生的地方,还是面对一件要开始的新作品,陈彧君习惯于打开五感,让自己“进入”到一个虚拟的意识空间中,幻化为你、我、或者是他的另一个自己,去感知、体验和表达。这种体验生活、文化与艺术创作的方法,让陈彧君的作品拥有了不可思议的力量——不管是忧伤的、孤独的、思辨的、戏谑的;不管种种情绪有无明确的出处,但它们都是真实的。

陈彧君,《房间-试衣镜 502》,2014,布面丙烯,230×160cm

陈彧君,《仪式032》,2007,纸本综合技法,67×85cm

相比感怀历史洪流中的伟大叙事,陈彧君更愿意“务实”地抓牢每一个生活或记忆中的“临时”片段。这些时间的碎片被定格和停留在作品中的同时,也成为划过我们每一个人平凡且细碎生活的闪光和永恒之物。

在即将结束访谈的时候,陈彧君说因为无法抗拒的外部原因,他目前又一次面临工作室搬迁,所以在展览开幕后,他要赶紧回去。在可以感同身受地想象庞大的搬迁工程带来的繁琐和千头万绪之余,倒是也有了些许期待:不知在又一次面对未知和陌生的时候,陈老师在新的空间和时间旅程中,会产生什么样新的思考和作品呢?

2016-2022年,上海洞舟路工作室阶段的陈彧君

“艺术‘家’”展览——艺术家现场导览,龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

“艺术‘家’”展览——艺术家现场导览,龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

“艺术‘家’”展览——艺术家现场导览,龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

99:99艺术网

陈:陈彧君

01

艺术“家”与工作室

99:您是哪一年有的第一个工作室,是在哪里的?

陈:工作室对我来说不仅是物理空间的概念,更是一种对于职业身份的认同。虽然在中国美术学院学习的阶段,也在外面租过工作室,但在我看来,真正意义上的第一个工作室是2001年在杭州玉皇山的工作室,那里是中国美院成人教育部旧址。那段记忆很深刻,除了感觉终于拥有相对独立、宽敞、还带天窗的工作空间外,更多的是一种从学生到职业艺术家的身份转变与认同。

“艺术‘家’”展览——第一、二、三、四单元展览现场,龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

“艺术‘家’”展览——第一、二、四单元展览现场,龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

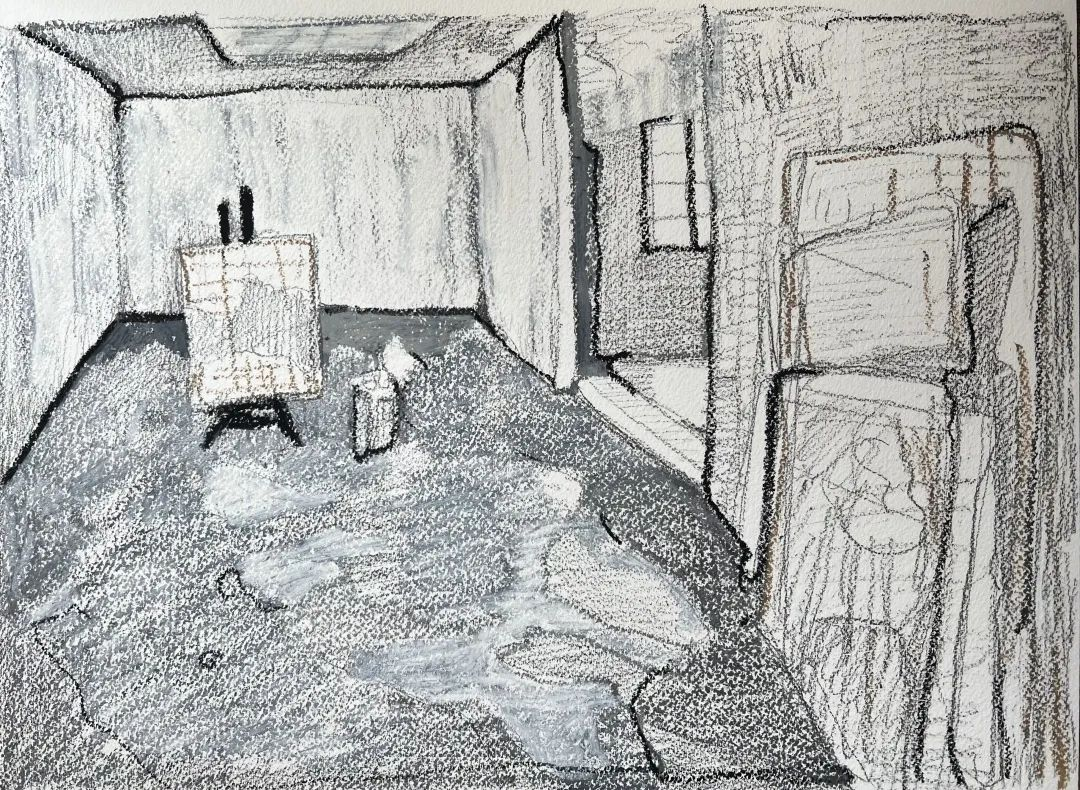

陈彧君,杭州玉皇山工作室2001,纸本油画棒、铅笔,30×40cm,2022

99:您在23年中换了12个工作室,是什么原因让您这么频繁地更换工作室?

陈:迁移的原因一部分是由于一些现实需求造成的,比如学业、工作;另一部分则是因为一些不可控的因素,比如工作室租金涨到无法承受,等等。这些都是在现实空间的生活中无法避免的事情。

之江花园工作室,杭州,2003

99:换工作室在很多艺术家看来是特别头疼的事情,在更换工作室的过程中,您的心理感受和体验是怎样的?

陈:一方面肯定会有一种对空间的留恋,这是很自然的情感反应;另一方面也许是一种心理暗示,我会觉得换一个地方可能会产生新的可能性。

陈彧君过往的一些工作室

99:所以说,就创作而言,您也并不抵触变化和未知?

陈:艺术创作从某个⻆度讲就是人类对未知事物想象和求证的过程。创作需要稳定性的技术累积,但它表达的是一种对变化和未知的思考。在创作或生活上,我都需要一些新的、陌生的场景,包括不成形的观念来刺激自己。思想的对冲会产生新的能量,我始终对变化、未知和不确定充满好奇。

陈彧君在上海洞舟路工作室中创作,2016-2022

99:您如何看待和理解“家”、“家人”以及“家”与“工作室”的关系?

陈:“家”对我而言,是一种特殊的心理场域,“家人”是这个场域范围内的心理认同。在福建,这种传统族群关系表面看是由于地域产生的,但心理层面的认同最终放大了空间上的划分与界定,这也是我们的宗族认同可以跨越洲际的原因。在我看来,家庭是血缘关系以及基于认同的非血缘关系共同编织而成的“家人”关系网,空间只是另一层面的庇护而已。

“工作室”又是区别于族群意识外的另一个自我家园。一方面作为艺术家,在现实空间和意识世界两头穿行本是常态,工作室就是意识世界触碰现实空间的一个工作站,有时也成为一处自我修复的庇护所。另一方面,工作室本身是一个物理空间,它为你的工作提供场景,是肯定自己作为“艺术家”身份的空间媒介,是自己享受工作的“家”。

因此,在与亲情有关的“家”中,反映的是一种生活的现实状态;而在工作室这个“家”中,更多的是与思想、想象、认知和观念维度相关的交流。

“艺术‘家’”展览——第五、六单元展览现场(1),龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由陈彧君工作室提供,黄润秋摄影

“艺术‘家’”展览——第五、六单元展览现场(2),龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由陈彧君工作室提供,黄润秋摄影

陈彧君,“艺术 ‘家’ ”展览中展出的手稿

陈彧君,“艺术 ‘家’ ”展览中展出的手稿

02

向南漂流的莆田人

99:具体来说,您的家族迁移史是怎样的一段历史?对您的创作、性格上的影响主要是哪些方面?

陈:我老家福建莆田在农业社会里是个没有优势的地方,山多地少、咸水多淡水少。上大学的时候,跟平原地区的同学交流,我会震惊于他们家乡的田有那么多那么大!我老家的田小的像豆腐干一样,而且还是像打补丁一样,需要在丘陵间垦荒出来。

所以,在自然资源非常短缺的情况下,求生欲望就迫使人去拓展新的资源。我奶奶的哥哥们都有过从台湾海峡往南漂流的经历。有意思的是,他们是顺着洋流无动力漂流到东南亚的,一路上都充满了危险和不确定性。今天我们会讲所谓的莆田人的性格、沿海人的性格是多么特别,其实都是环境造就的。

莆田传统民居与陈彧君家族老照片

在我小时候,家里不断会有从东南亚国家传回来的东⻄,现在回想,整个村庄都弥漫着不一样的气息,耳边经常会响起兑换⻢来⻄亚钱币小贩的吆喝声。这段记忆很有意思,也是我今天热衷研究地方文化习俗的原因——一个看似极其封闭的小地方,却与全球有着千丝万缕的关系。“人”内部那种欲望——拓展的欲望,把地理和社会像地洞一样打通,形成了独具特色的小对流,从而孵化出一个富有生机的小生态。

陈彧君家乡的华侨建筑

99:对您来说,艺术创作的最核心部分也是“人”吗?

陈:对于创作,我不时会做一番反思,对于所谓⻛格化的图像和语言系统始终保持警惕,我不喜欢那种莫名其妙被裹挟的感觉。在我看来,艺术创作的核心是艺术家这个“人”,至于作品面貌、创作语言等更多的是一种处于成长和变化中的阶段性工具或媒介,失去“人”样的“形”似只能是没有灵魂的工艺。

“艺术‘家’”展览——第七、八、九单元展览现场(1),龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

“艺术‘家’”展览——第七、八、九单元展览现场(2),龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

陈彧君,《母亲与圣徒》,雕塑,马尔古那黑大理石,100x25x30cm,2018

99:您的作品,都是与人、人文、历史相关,但在作品中出现“人”的形象和身影的作品却不太多,为什么?

陈:并没有特别去想过这个问题。在创作空间系列《亚洲地境》过程中,每当面对一块空白画布,我都视之为一个具有纵深感的历史空间,人一脚一脚踩进去,在其中留下生命的信息和痕迹。一件作品创作的过程,其实是跟观众共享一段生命体验的过程。而且,我的很多系列作品是以第一视⻆来参与并完成的,人一直存在于作品所提供的场域之中。有时甚至觉得,每件作品当中,都有另一个自己活在里面。

陈彧君,《亚洲地境 - 1.65平方米 No.20100805》,布面丙烯,150×110 cm,2010

陈彧君《亚洲地境 - 10.4平方米 No.20110306》,布面丙烯,200×520 cm,2011

03

“临时”的才是永恒的

陈彧君,《江南制造—雷峰塔4》,纸上混合材料,115×66cm,2006

99:您的作品在⻛格、形式上都很多样,有的系列在观感上甚至相差挺大的,您觉得您的创作有相对恒定的部分吗?

陈:我通常会用比较自由、甚至是即兴的方法来面对艺术理念和创作中的问题。对我来说,日常生活、所在之地、身边的人群都处在流动和变化中,但即使在变化中也一定会存在恒定的东⻄,从更深层的逻辑来说,那就是你的基因,就像自己的口音一样。

你就是带着自己的口音在一路走,不需要在每个系列或每个阶段老问自己主线是什么。只要一直走,一直走,就会进入到另一个空间结构中,那些平行的、交错的、甚至对峙的元素,都是自身基因持续生⻓的结果。这样的认知和体验,让我对创作越来越有激情,同时又保持开放的心态。

99:在您的一些作品中,出现了对于“临时”的探讨,比如《临时建筑》、《临时家庭》。对您来说,“临时”是什么?这是否与在您迁移的过程中所⻅所感有关?

陈:给作品起名字,是从直觉到逻辑的一个过程。就像画画一样,是动了笔才有后面所谓的 “想”。回顾当初,“临时”是我对哲学层面时空观的朴素诠释吧。

从小,对时间就有一种无奈感,后来慢慢地把它变成自己面对流逝的时间的一种态度:一切都会在时间中变化、流逝,都只是“临时”地存在于某个具体的时空坐标,并被保存在人类的情感记忆中。“临时”,为渺小而脆弱的人类提供了所有固定的、不变的、永恒的借口和理由。

看待时间的这种方式对我有着很大的影响,“当下”就是一种可持续的“临时”,你现在的感受和手头所做的事情就是未来最重要的事情。所以,热情地投入,只活在当下。

陈彧君,《临时建筑系列》,木头、纸本,120x100x70cm,2014

04

梦与现实,都是真实的

99:您所接触过的不同的文化和经历对您的创作有着怎样的影响?在处理多种文化的过程中,会有相互冲突的情况吗?

陈:世界是立体多维的,在成⻓过程中自己会逐步意识到这个问题。因此选择用拼贴的方式,去呈现自己所认知和理解的复杂世界,而不是非此即彼的单向诠释。

“艺术‘家’”展览——第十、十一单元展览现场(1),龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

“艺术‘家’”展览——第十一、十二单元展览现场,龙美术馆(重庆馆),重庆,2022,图片由龙美术馆提供,张豪摄影

陈彧君,《亚洲地图NO.150709》,纸本综合拼贴,裱于绢面266x142cm,2015

05

故乡的“木兰溪”和童年的树

99:在您的很多作品中都出现了“树”,这与木兰溪以及您生活过的地方环境有关吗?

陈:现在看来,世界分为2020年之前和2020年之后。2020年之后,是一个新物种的世界,现有的经验不足以对未来作太多的判断,我们都需要新的生⻓,在过去的废墟之上重新发芽、努力生⻓。 树,就这样成为我当下心境最好的物相寄托。

儿时的我在树间⻓大,那时的村庄就像是由一棵棵大树连起来的游乐园。树曾是我童年成⻓的玩具,是慰藉空旷恐惧的填充物,也是连接天空云彩的梯子。我的童年记忆就是由树和水构成的世界,中间是土和石头。甚至我觉得,树是水的化身,跟水一样是人的另一层灵魂。

陈彧君,《生长/世界地图NO.2100618》,麻布上综合材料,2021,600x330cm

99:如果给木兰溪赋予颜色,您觉得它应该是什么颜色的?

陈:木兰溪对我来说,是祖先赖于生存的水源地,更是一代代漂泊者的精神寄所。它横穿过你的生活和记忆,无论熟悉、亲近,还是疏离、悲壮,永远都在细碎的流动中渗透并蔓延着,应该是所有颜色中最难于把握的那种吧。一定要说的话,它是淡淡的、⻘中带绿的一片色域。

陈彧君,《错屋 No.170528》,纸本水墨、丙烯,400×220cm,2017

99:作为您作品中的一条重要线索,木兰溪所提供给您的除了童年积累下的那些记忆和感受,有没有通过进一步的研究或活动,来获得的一些持续更新的认识?

陈:对于木兰溪创作项目,我尝试建立一个新的工作逻辑。其中,循着对自身基因的探求和对外界能量的吸纳,而逐渐形成一个新的动力圈,首先让内生与外生的力量交织着回到自己的身上,再蔓延到周边的人群,再辐射到更远距离不等的外围。这些都是自己最新的经验和认知,我深陷其中,因为它一直在撞击着我的思维。

我希望可以通过“非艺术”的方式进入到社会空间的现场,与人类学家、考古学家、规划师等不同行业的朋友碰撞,让我有更丰富的工具方法,去探究社会的结构路径,并反映人类的演变进化。

第一届重返木兰溪,莆田,2020

第二届重返木兰溪,莆田,2021

06

理性重要,随缘亦是

99:就作品而言,您是先有观念再去找材料,还是遇到了合适的材料,帮助您形成了观念?

陈:不同阶段对材料的理解和需求也不同。这次个展的第一部分,呈现了我在中国美院学习阶段的创作。当时国内第一个对材料、跨媒介创作进行研究的实验室是在中国美院,后来演变发展为综合艺术系。我对材料的敏感度是从那个时候建立起来的。一开始我的材料实验是奔着语言张力而去的,但慢慢地发现最有意思的还是将材料放回到生活现场里去,这是很多年以后的事情了,它就是一种实践基础上的思考过程。

陈彧君大学时期毕业创作,水墨装置,1999

为了准备这次《艺术“家”》个展,认真整理了一下过往作品,看看还挺有逻辑性的,各阶段各系列之间的关联性还是很清晰的。但说实话,我觉得自己在创作上,更像是一个随缘的漂流者,漂到某个地方,看到某样东⻄,而一旦对这个东⻄有感触,它便会反馈给你艺术的想象、视觉的冲击和精神的力量。在我看来,材料一定不止是物质的,更是以社会为背景,在时空交汇过程中产生的某种能量,甚至是带有生命特质的东⻄,那个才是致命的表现力所在。

对于材料,我越来越觉得自己无法预设,必须去“遭遇”它并接收到它的信息,它最迷人的地方就像是依附在你肌肤上的那些油脂的光泽。

陈彧君,南都江滨花园工作室装置,综合材料,135x80x28cm,2022

99:您觉得看您的作品,需要有一些文化背景方面的知识吗?如果观众看不懂您的作品,您会愿意作出详细的背景解读吗?

陈:艺术作品的价值并不全是基于社会的共同认可,独特才是艺术的灵魂。对于观众,我很乐意去分享我的经历,提供一种看问题的⻆度,但它不是创作中或创作后的必须。人生是解释不完的,我更喜欢随缘面对与逃离。

陈彧君,《被延续的情景 NO.180902》,木板综合材料,54×54 cm,2018

文中图片致谢:

陈彧君工作室、龙美术馆