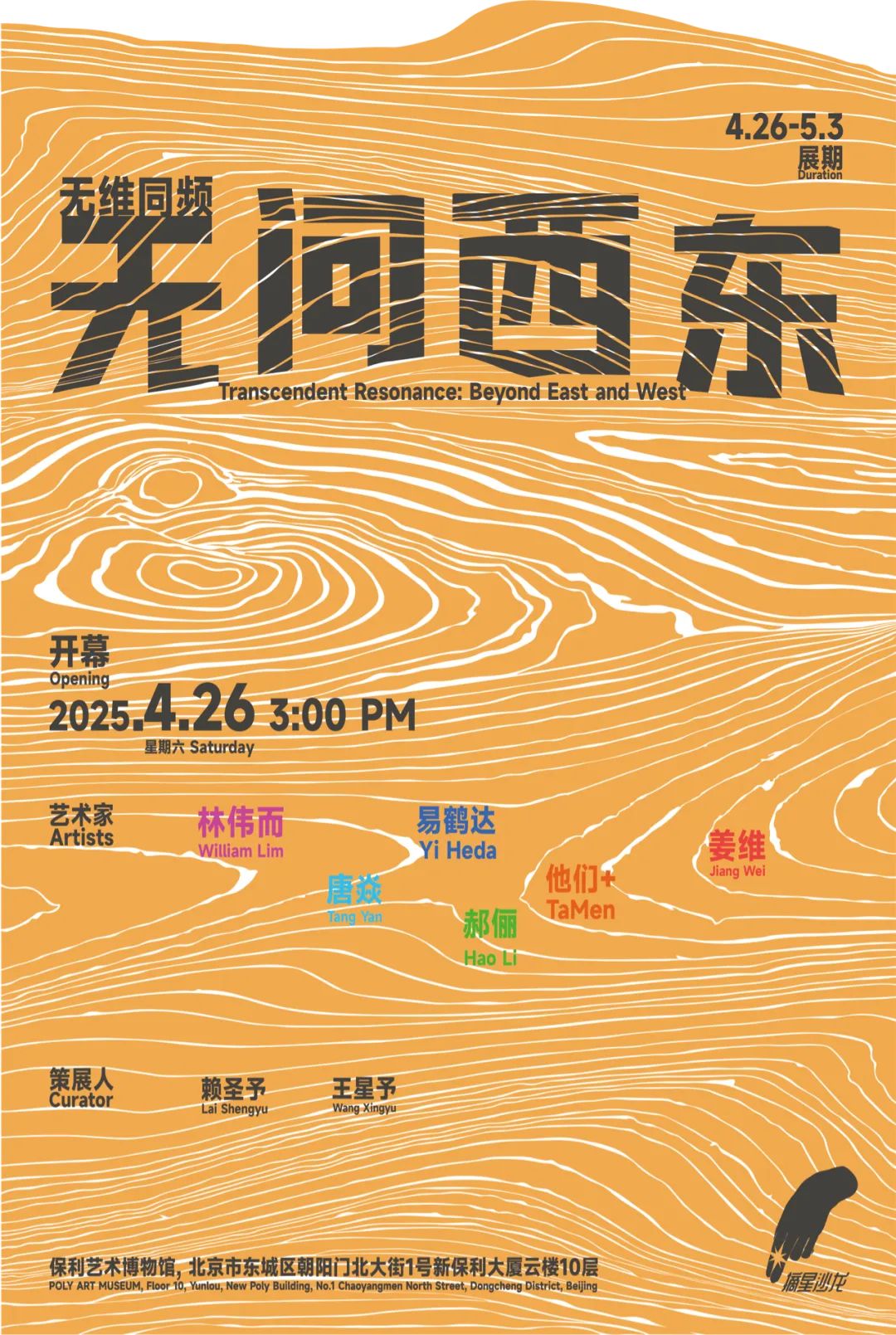

无维同频—无问西东

Transcendent Resonance: Beyond East and West

开幕 Opening:2025.4.26 Sat. 3:00 PM

展期 Duration:4.26-5.03.2025

艺术家 Artists:

林伟而 William Lim

易鹤达 Yi Heda

唐焱 Tang Yan

郝俪 Hao Li

他们+ TaMen

姜维 Jiang Wei

按年龄排序 Sort by Age

策展人 Curator:

赖圣予 Lai Shengyu

王星予 Wang Xingyu

保利艺术博物馆 POLY ART MUSEUM

当数字技术解构了时空的线性逻辑,当全球化浪潮模糊了文化的在地性边界,“无维同频”不再是一个物理学的隐喻,而是当代艺术回应时代命题的元语言。本次展览以“无维同频—无问西东”为题,特别邀请香港著名建筑设计师、收藏家、艺术家林伟而,知名艺术家、品牌专家易鹤达,中国顶级舞美设计师唐焱,中国传奇女画家郝俪,全球持续合作时间最长的著名艺术组合“他们+”TaMen(赖圣予&杨晓钢),现象级网红画家“中国梵高”姜维这7位在各领域独树一帜且成就斐然的艺术家们,他们用“无维”打破现实逻辑的创作状态,它既是对抗单一叙事霸权的“去中心化”实践,亦是通过“无问西东”来碰撞跨媒介、地域与不同职业领域的有趣实验。展览由赖圣予和王星予共同策划,于2025年4月26日至5月3日在北京保利艺术博物馆倾情呈现。

艺术家林伟而作品 [北京创作25.1] 布面丙烯 200×420cm 2025

林伟而(William Lim)有着许多不同的身份:作为建筑设计师打造了香港艺术地标H Queen’s;他也是一名资深藏家,从23年前开始收藏当代艺术作品,2021年林伟而与妻子将90余件藏品捐赠给M+博物馆,其中包括26位香港本土艺术家的作品。近几年他更愿成为一名艺术家,少时酷爱画画,疫情前母亲的离世,又让他重拾画笔,并陆续在中国香港、新加坡、澳门举办画展。

林伟而先生的参展作品是他在北京的最新创作,不同于之前家庭生活题材的绘画,这次他用色域分割与罗斯科式的横向构图,对《富春山居图》等古画进行解构式“临摹”,以三联画的形式将黄公望的文人山水拆解为深绿山峦、荧光黄、粉蓝与纯黑等色块,山体轮廓被转化为锯齿状色带,皴擦笔法被荧光绿的色彩堆叠取代。他选用了罗斯科标志性的大面积矩形色域——这种原本用于承载抽象精神冥想的色域载体,此刻却成为装裱传统山水的“镜框”,形成强烈的格式错位。

艺术家林伟而作品 [北京创作25.3] 布面丙烯 140×600cm 2025

中国古画中的文人意境被解构成色彩的战场,山峦的起伏被转化为色块间的碰撞,林伟而以这种方式宣告:传统不是被复制的标本,而是可被重组的基因库。正如他在采访中所言:“古画的魂魄是留白与呼吸,而我的任务是用油彩的重量让它重新呼吸。”

他画中的矛盾恰是展览的核心隐喻——“无问西东”不是消除差异,而是让差异在碰撞中生成新的语法。当古画的文人气质与罗斯科的色域冥想在画布上同频共振,林伟而证明:真正的文化自信,不在于捍卫传统的外壳,而在于让传统基因在异质土壤中野蛮生长。

艺术家易鹤达作品 [O]系列 人造皮毛刺绣 亚克力凹凸镜 直径135cm 2017

在当代艺术领域,易鹤达是一个难以被定义的传奇。从19岁参与《西游记》美工的少年天才,到22岁在北京“80平米”艺术沙龙举办首个个展的先锋艺术家;从跨界影视、戏剧、音乐的“斜杠创作者”,到开创中国首个艺术家品牌“◯-易”及EHERDER的跨界实践者,30多年他的艺术生涯始终在打破边界。在展览“无维同频,无问西东”中,他以材质的禅意拼合、符号的混沌共生、时空的折叠,完成了一场对自我身份与艺术本质的终极叩问。

从2004年开始,易鹤达意识到“轮回”“圆满”才是中国人思维中的文化基因:至此他以“圆”为精神和视觉的终极符号,用水墨,油画棒、人造皮毛刺绣、亚克力、玻璃、丝绸等多种材料、媒介的叠加和组合构建出了禅意与赛博的量子纠缠。

而展览中的人造皮毛和多层亚克力作品《介指》——矩形亚克力板被白色人造皮毛全包围,触感柔软却视觉冰冷,密集圆孔如蜂巢般蔓延——材质的冲突(人造皮毛vs工业亚克力)暗喻文化身份的杂交,几何秩序(方形)与有机破坏(圆孔)则隐喻传统框架的瓦解。这种“感官欺骗”似乎也暗合《西游记》中“幻境”的东方哲学——表象与本质的割裂。

艺术家易鹤达作品 [介指] 白色人造皮毛 多层亚克力绘画 雕刻 132×57cm 2013

当观众站在“阴阳镜面”装置前,看见自己的倒影被凸透镜和凹透镜的同心圆扭曲成山水轮廓时,他们或许会突然理解易鹤达的创作哲学——圆既是起点亦是归途,是万物循环的密码,亦是消解边界的镜像。这位从《西游记》美工成长为跨界先驱的传奇艺术家,始终在用材质与符号的炼金术,证明艺术的”无维“是跨越一切边界的通行证。

艺术家唐焱作品 [创世纪1999] 布面油画 丙烯 360×240cm 2025

唐焱是国内舞台美术大神级人物,所创作的著名节目舞台无数。他是2016-2024江苏卫视跨年演唱会总导演;由他打造的中国首个“国产原创动漫人物舞台竞演节目”《2060》更因题材创新,制作难度高,斩获亚洲电视大奖;超女、快男、快女、歌手、乘风破浪的姐姐、创造营、偶像练习生、火星情报局、BIliBili跨年晚会、江苏卫视跨年演唱会、天猫双十一晚会等等著名节目和晚会舞美设计总监。并凭借无数神级舞台现场摘得第三十届中国电视金鹰奖、第24届、第27届亚洲电视大奖。

本次展览这位曾执掌顶级视听盛宴的舞美设计大师,首次以画家身份亮相。以2025年的绘画作品回归来达成一个多年前的心愿——完成他当年在中央美院毕业展上那张未完成的毕业创作。

唐焱创造的舞台无关叙事,以光为刃,是一场关于“观看”的革命。作为《江苏卫视跨年演唱会》总导演,他擅长用LED矩阵、巨型机械装置、虚拟与投影等技术构建虚实交错的视觉奇观。这些视觉经验在其新画作《创世纪1999》中得以显化:罗马-圣依纳爵教堂的天顶壁画中的建筑构造与90年代流行文化的经典形象结合,原本壁画中“天堂的样子”被替换为黑洞和无垠的宇宙,这是他擅长的“空间魔法”。这张画也正是当年在中央美院他的毕业展上那张未完成的作品。也许正是这个遗憾延续了这位跨界者的初心——不是在绘画中复刻舞台,而是让艺术成为最返璞归真的武器。在这里,“无维”不是混沌,而是让所有边界在碰撞中坍缩为新的创世原点。

艺术家唐焱作品 [譬如你] 布面油画 丙烯 100×100cm 2025

《譬如你》取自他的一个经典舞台设计,他用钛白丙烯在深蓝背景上泼溅出放射状光斑,又被数个同心圆约束,画面被无数光晕分割来模拟LED屏的视觉效果,恰恰形成数字与手作的对抗性共生。这也许就是对“舞台瞬时性”的绘画性挽留。这种创作逻辑,本质是将舞美设计的“空间叙事”压缩为平面语言:画布不再是承载图像的载体,而是承载他所有经历和记忆折叠的容器。

艺术家郝俪作品 [万里江山一片红] 布面油画 100×120cm 2021

郝俪的艺术生涯是一部用画笔书写的“逆袭史”。19岁,她逃离河北大山里的家乡到石家庄谋生;1994年成为八一制片厂美术老师家的保姆,开始接触绘画;2001年,36岁的郝俪考入中央美院版画系,成为班上年龄最大的学生。期间克服经济困难,坚持创作。这段经历成为她创作的底色:苦难不是终点,而是艺术的酵母。

她的近乎偏执的真诚与生命力也让她被国内外拥抱和认可,她的作品先后被中国美术馆、中国妇女儿童博物馆、瑞典国王卡尔十六世、法国总统萨科齐、美国驻华大使洪博培夫妇、为好莱坞狮子王导演罗伯.明可夫、世界著名心理学家史坦尼.库皮尼博士、唐炬等著名人士收藏。她创建的“骊画廊”拒绝商业画廊的标签化分类,以“生命之光”为主题展出农民画、版画、抽象油画,构建跨文化对话场域。

艺术家郝俪作品 [我们是伙伴] 布面油画 85×85cm 2021

郝俪的作品始终带着泥土的腥气与生命的灼热,她的油画与雕塑以中国城市化进程中的边缘群体为母题,在现实主义的外壳下埋藏隐喻的种子。《留守村的两个男人与一个红头巾的女人》等系列以高饱和度的色彩对比,揭示城乡裂变中的身份焦虑;《小胖看世界》则以卡通化的雕塑来关注留守儿童。她的创作如同一面棱镜,折射出城市化浪潮中个体的挣扎与韧性。36岁成为单身母亲后,她的创作从“迷茫忧伤”转向“红紫色调的喜悦”。但现实中女性艺术家常被标签化,“她力量”的表达困境依然存在。对她来说“无维同频”本身即是对性别二元对立的消解。

郝俪的画作是“未被驯化的”,就像她从不愿丢弃自己“农民”的身份,她用失控的色彩撕咬精致的美学范式,用童稚的想象解构权力的话语。这位从河北山村走出的女性,早已用画笔在世俗的废墟上种出了最锋利的玫瑰。正如她所言:“我的画不是装饰品,是带着伤疤的生存宣言。”

艺术家他们+作品 [立春] 布面丙烯 90×60cm 2025

全球合作时间最长的艺术组合“他们+”(赖圣予&杨晓钢)的传奇始于2004年在北京798长征空间举办了一场行为艺术——“2004年度中国当代艺术金像奖”颁奖典礼,以戏仿颁奖礼的荒诞仪式,揭穿精英话语的虚伪性,一举打响名号。然而成名的代价,就是让「他们」从穷学生转变为潦倒至只能窝居于北京地下室的艺术家。为了延续“他们+”反自我标榜的艺术理念,并继续这条艰难的艺术之路,赖圣予及杨晓钢决定以合作绘画探寻一条新的创作之路。2005年开始「同一间房子」系列绘画应运而生,2008年金融危机所引发的群众恐慌,让他们决定将作品里的墙面推倒,以更大视野的都市废墟「失落的天堂」陈述现实社会的种种虚假、荒诞与欲望。

这期间“他们+”的作品将消费主义符号与身体政治并置,将讽刺城市化进程中的身份异化推到极致,并迅速得到国际艺术市场的认可。至今在北京、纽约、首尔、布鲁塞尔、鹿特丹、长沙、阿姆斯特丹、香港、新加坡、上海、深圳、广州等地举办个人展览25次,参加全球范围内重要群展上百次。作品被中央美术学院美术馆、中国美术馆、广东美术馆、奥地利维也纳SAMMLUNG ESS美术馆、澳大利亚悉尼白兔美术馆、日本福冈亚洲美术馆、韩国三星集团、法国文化部、等近20家国际机构收藏。

艺术家他们+作品 [大雪] 布面丙烯 100×100cm 2025

2024至2025年的最新绘画创作在本次展览上首次亮相,第一次将节气这一农耕文明的“时间刻度”,转化为对当代人精神浮沉的隐喻——“节气如人生,浮沉皆成章”。从过往解构宏大叙事的超现实讽刺学到中国传统24节气里的生命诗学与时间密码,这之间的变化是“他们+”绘画的新选择。二十四节气如一首流转的诗,立春破土、雨水润物、夏至炽烈、芒种播种、秋分昼夜,冬至极夜,在这里时间既毁灭又滋养。绘画的语言笔法也回归自由,不被自然的“有形”所束缚,笔触化为叶片、雨滴,也是时间的碎片。自然里的生命在“他们+”的画里角力,茂密的密林与植物似乎也始终在回答一个问题:如何让古老智慧在技术时代获得新生?

“他们+”的绘画从社会批判到时间哲学,面对世界复杂多变的局势,选择用画笔将二十四节气转化为对抗世界异化的武器却有举重若轻的伶俐。真正的“同频”不是同步,回归古老的智慧亦非逃避,在当下数字洪流横推一切的时候,“节气不是日历上的标点,而是刻在我们骨头里的对抗基因。”

艺术家姜维作品 [向阳而生] 布面丙烯 100×150cm 2025

姜维,1983年出生于辽宁桓仁县一个普通家庭,自幼展现出非凡的绘画天赋。2006年在北京航空航天大学求学期间,他被确诊精神分裂症,命运从此转折。长期服药的副作用导致他无法低头、头痛难忍,甚至被医生预言活不过30岁,但他凭借对绘画的热爱,与病魔抗争了20年,创作了600余幅作品。在他最煎熬的时刻,姜维的大学老师赖圣予是其重要的精神支柱,赖教授不仅提供经济援助,还通过收藏、推广其作品帮助其获得社会关注。姜维坦言:“是赖教授把我从黑暗中拉了回来。”最近几年他的作品在网络现象级暴火,被称为“中国梵高”,此外,他的故事激励了许多人,网友评价:“他用20年证明,艺术不仅是救赎,更是对生命最顽强的回应。”2024年,当他在梵高故乡荷兰举办“向阳而生”个展时,那些曾被视作“疯癫”的画作,让欧洲观众看见东方精神暴烈的诗意。策展人赖圣予评价:“他的画里有土味、生涩和不油腻的真诚,像被生活捶打过的金属,越粗糙越耀眼。”

姜维的画布上,风暴与花朵共生,星辰与泥土同辉。以近乎暴烈的色彩与扭曲的透视,在《向阳而生》中,金色颜料如暴雨倾泻,也许是他视网膜上的光斑幻象。这种“强光灼烧”的笔触,红色的花苞即将绽放,如心脏般跳动。既是对病痛的具象记录,也是对生命力的极致礼赞。《生命的能量》里,植物轮廓被扭曲成螺旋状,花瓣边缘的锯齿肌理如刀锋,将自然界的生长暴力解构为精神能量的释放。姜维曾说:“我的画不是眼睛看到的,是骨头里长出来的。”《东北的雪》画的是他的家乡辽宁,枯枝与融雪构成矛盾的时空,暖橙色调中积蓄着破土而出的力量。这种“冷暖对冲”的色彩,是姜维日常感知世界的双重性:痛苦与希望始终在视网膜上交叠。本次展览也是姜维首次与当代知名艺术家群体在国内知名美术馆同台共舞。

艺术家姜维作品 [高音歌唱家] 布面丙烯 50×60cm 2025

姜维在网络上暴火的同时,他的绘画美学与精英批判也在他的画框内展开了厮杀,是大众文化与精英审美的碰撞。我们不禁反问一句?能扎根生活的艺术难道不就是好的艺术吗?这位被称作“中国梵高”的艺术家,用20年与精神分裂症抗争的时光,在艰苦的日子里,将现实的破碎与精神的狂想熔铸成一场视觉的暴烈狂欢。他的作品也许不是对“无维”主题的诠释,而是以肉身作笔、以病痛为墨的发声。

“无问西东”绝非混沌的混沌,而是无数个体在碰撞中激发的创造性共振。当林伟而的临摹古意对话易鹤达的禅意圆融,当唐焱的叙事剧场遇见场郝俪的城市寓言,当“他们+”的集体实验呼应姜维的色彩魔幻——这些看似离散的创作光谱,实则在无维空间中编织成一张共振的神经网络。在这里,东方与西方不再是二元对立的岸,而是互为镜像的河流;传统与未来不再是断裂的断层,而是共生的基因链。

文|赖圣予 王星予