灿艺术中心 · 北京

展览|「马路的路」

艺术家

马路

策展人

朱彤

出品人

李剑光

开幕

2025年5月17日(周六)15:30

展期

2025年5月17日 - 2025年6月30日

地址

北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区东街11号·灿艺术中心

灿艺术中心于2025年5月17日推出艺术家马路个人展览「马路的路」。展览作品的时间线从1980年延续至2000年,遴选马路自中央美术学院本科阶段至留德期间,再到本土化探索阶段的代表性作品,回望这位具有隐士气质的艺术家在中国当代艺术史风起云涌的二十年间对于绘画之「技」与「道」的求索之路。

展览现场图

作为中国新表现主义绘画的重要拓荒者,马路将德国新表现主义的内在经验与中国传统美学中的意象相结合,形成了极为个人化的绘画语言,同时其绘画不限于对个体经验和激情的宣泄或是形式自娱,更折射了改革开放初期一代中国知识分子的文化思考与身份认知。

马路

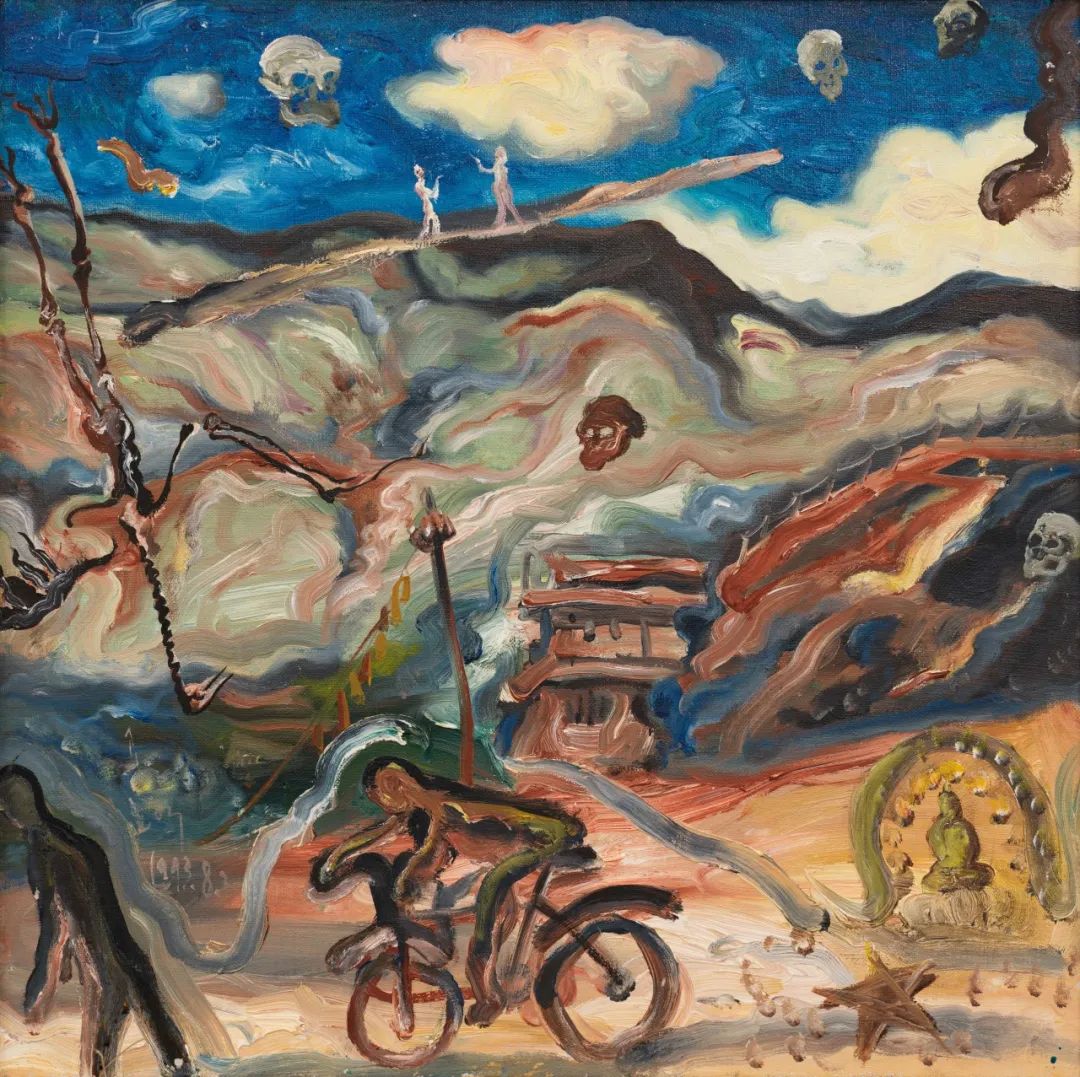

乱飞

1993

木板布面油彩

45×53cm

本次展览作品以纸板油彩、木板油彩及布面油彩为主要媒介类型,多采用厚重自由的直接画法(Alla Prima)进行表现,以非传统构图及抽象化的客体形成极富视觉张力的画面,通过厚涂与刮擦使得画面肌理层次丰富,形成类似「地质断层」的视觉效果,隐隐展现出德国新表现主义绘画中对「直觉与潜意识」的推崇——即通过动态的笔触传递情感的即时性与爆发力。在色彩的运用上,强调高饱和度对比与冷暖冲突,常通过暗部提纯来避免画面「污」感,并善于主流纯色与互补色的搭配使用,使得作品整体具有较高的纯度及中高明度的特征,色彩体系富于独特的个人气质,在保持一种优雅趣味的同时发挥天性的纯真粗率。这种一以贯之的个人气质体现在马路各个时期的创作中,并与其对现代艺术史的深刻研究合而为一:不论是具有印象主义风格的《雨欲来》(1980)、《浮》(1980),游戏于塞尚式轮廓线的《金星海棠和苹果》(1981),或者是对大师致敬重构的《学勃拉克》(1982),在这些作品中,色彩、笔触、构图等等一切绘画因素的灵魂始终是马路自己的。

马路

教授

1982

布面油彩

112×64cm

马路

蓝色的背

1982

布面油彩

112×65cm

德国时期是马路创作生涯中无法忽视的关键帧,这部分作品兼具「戏剧性冲突」与「冥想式气质」,通过戛然而止的笔触、溢出边界的色彩,充满了强烈的情感隐喻。在1985年发表的《回到绘画的怀抱——联邦德国新表现主义述评》一文中,马路提出新表现主义不是简单的回归或是摒弃传统,而是传统与当下艺术理念、审美取向及创作行为的并构,在抽象与具象之间寻求新的平衡。这一时期产生的《教授》(1982)、《蓝色后背》(1982)、《汉堡》(1983)、《乱飞》(1993)等作品正是艺术家的实践。

马路

走进西藏

1993

布面油彩

40×40cm

马路

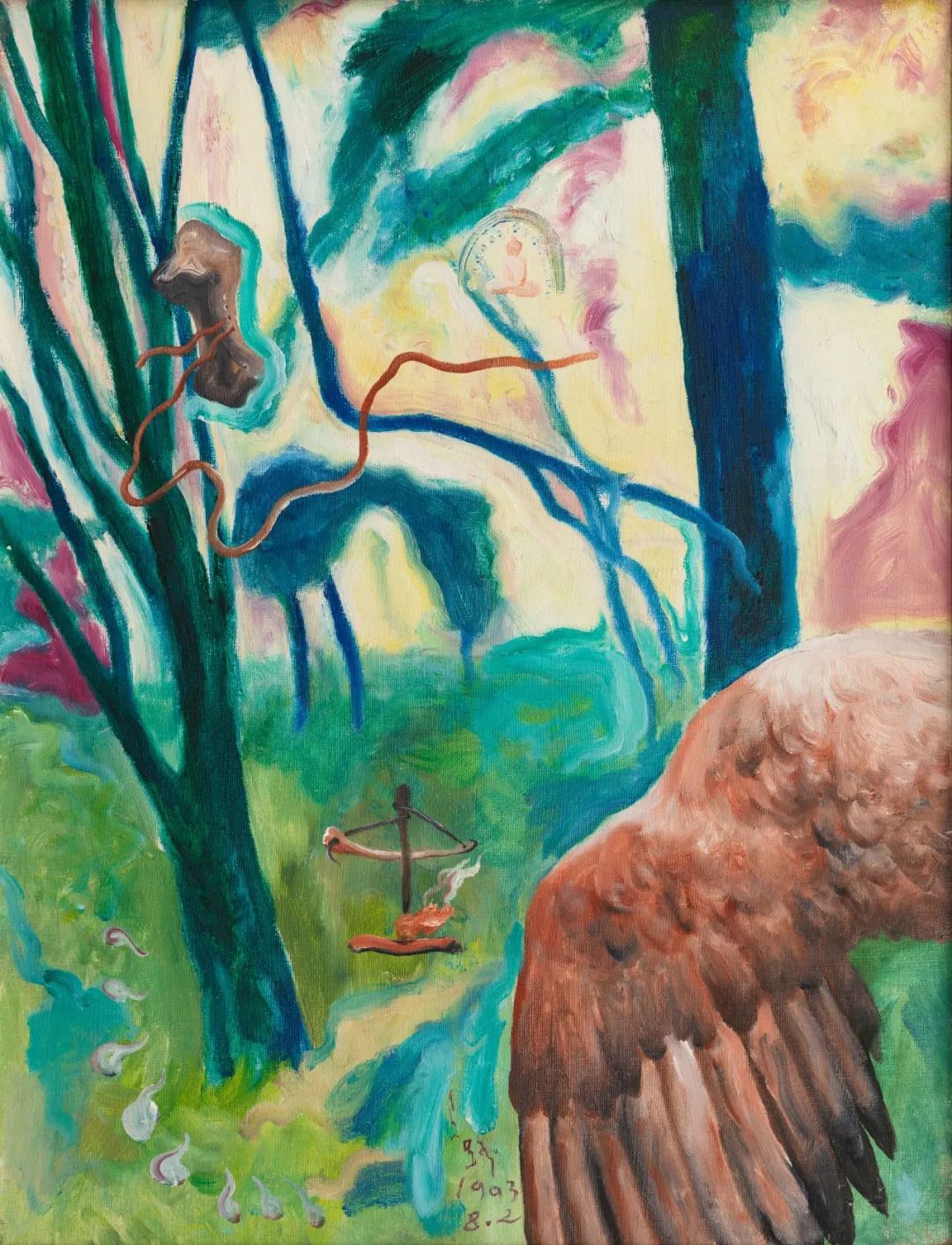

钻木取火

1993

布面油彩

41×31cm

马路个人自述中谈及的「中国书法与新表现主义绘画的关联与共性」亦反映在其作品面貌当中,德国新表现主义通过夸张变形和几何化、符号化处理的方式对于内在意象的强调和东方哲学中虚实相生的思维形成了对照,尤在线面的创作时,画家的身体动作构成了现象学意义上的具体认知,而各类绘画工具作为身体的延伸同纸本或布面对话的过程,本质上是意识通过身体媒介在物理空间的拓扑,用身体对抗机械复制时代的现代性人类异化,以动作的在场证明存在的本真性。在《花堆》系列(1990-1991)、《走进西藏》(1993)、《钻木取火》(1993)、《翠水》(1993)、《大榛峪流云》(1999)等作品中,艺术家放松对于材料的绝对控制,重力与油画颜料的粘稠度相互博弈,从而生成具有类书法视觉和「辅万物之自然」哲思的画面。

马路

棉花逃离

1999

布面油彩

52.5×45cm

马路

怀柔秋阳

1999

布面油彩

53×45cm

马路个人自述文中谈及的「中国书法与新表现主义绘画的关联与共性」,亦反映在其作品面貌当中,德国新表现主义通过夸张变形和几何化、符号化处理的方式对于内在意象的强调和东方哲学中虚实相生的思维形成了对照,尤其在线面的创作时,画家的身体动作构成了现象学意义上的具体认知,而各类绘画工具作为身体的延伸同纸本或布面对话的过程,本质上是意识通过身体媒介在物理空间的拓扑,用身体对抗机械复制时代的现代性人类异化,以动作的在场证明存在的本真性.在《花堆》系列(1990-1991)、《走进西藏》(1993)、《钻木取火》(1993)、《翠水》(1993)、《大榛峪流云》(1999)等作品中,艺术家放松对于材料的绝对控制,重力与油画颜料的粘稠度相互博弈,从而生成具有类书法视觉和「辅万物之自然」哲思的画面。

马路

二厂写生女青年

1993

布面油彩

49×61cm

马路

十二楼

1993

布面油画

76×61cm

本次展览以「马路的路」为题,一方面是由于展览作品回顾了艺术家的创作之路,另一方面也想借助「路」这一海德格尔思想中重要的概念,表达出在那样一个思想与艺术极端躁动、急求出路的年代,马路的艺术探索可贵的纯粹与真诚。「路」在这里不再是形而上学工具性的目的连线,而是海氏所说的“Be-wëgung”或自在发生(Ereignis),是中国式的「道」和「泰然任之」。面对风格和技法,马路总是保持敞开,正如他面对自己的眼睛和心灵。绘画于马路不是按图索骥,不是寻求自身文化或者艺术史位置的思考先行——尽管他的创作已然呈现了这些答案,而正是海德格尔所呼唤的人对于存在召唤的回应,我们将看到的这一系列作品正因此得以在这位牧者(Hüter)的手中显现自身。

马路

新家

1988

木板油彩

44×44cm

马路

箭兰

1995

布面油彩 Oil on Canvas

80×80cm

艺术家

马 路

MA LU

1958年8月,生于中国,北京

1978年9月 - 1982年2月,就读于中央美术学院油画系

1980年9月,进入油画系壁画工作室学习

1982年7月,中央美术学院油画系本科毕业

1982年10月- 1984年9月,到德国汉堡造型艺术学院(HKBK)自由艺术系学习,导师布雷默(K.P. Brehmer, 1938-1997)

1984年10月 - 1994年10月,任教于中央美术学院壁画系第三工作室

1986年10月 - 1990年10月,任教于中央美术学院

1989年9月,作品《城市交响(老城)》入选全国第七届美展

1995年5月,任中央美术学院油画系副主任

1999年2月至今,任中央美术学院教授

2004年9月,任中央美术学院油画系第四工作室主任

2006年7月,北京南新仓,新北京画廊第一次个展

2010年6月,在元美术馆举办第二次个展

2012年9月,作品《那溪》(210×280cm)被中国美术馆收藏

2014年11月5日,任中央美术学院造型学院院长兼油画系系主任

2014年12月30日,任中央美术学院学术委员会委员

2016年7月,任中央美术学院研究生院副院长,学位委员会委员

2020年11月,自中央美术学院退休,仍为博士生导师、职称委员会委员,教育部、文化部专家,国家艺术基金会评委

2021年7月,当选为中国油画学会副会长

2023年3月,"从表象到杰象一马路45年艺术发现之路展"/北京/中国油画院云上美术馆

2021年4月,"'无'中生'有'——马路 炁象作品展"/陕西/西安崔振宽美术馆

2020年11月,“ 炁象,马路”-中央美术学院造型提名展/江西/景德镇陶溪川美术馆(双个展之一)

2020年10月,“ 炁象,马路”-中央美术学院造型提名展/北京/中央美术学院美术馆(双个展之一)