无人机拍摄的“意象无限”(Unlimited)展览现场

2025年巴塞尔艺术展巴塞尔展会

视频来源:youtube

历经五十余载,巴塞尔艺术展巴塞尔展会已与城市文化深度融合,形成了一个独一无二的共生样本。

大型艺术博览会的文化活力背后,通常反映了全球性的学术与商业趋势。今年的巴塞尔展会更像是在经济趋紧和气候变化等全球议题下,艺术世界的一次向内探索和自我重构,将目光投向了艺术史本身和更具人文关怀的社会议题。

本届博览会也呈现出一幅比以往更加错乱、碎片化,但同时更具全球化雄心的图景。同时,相较于往届,今年的展会从宏大的宣言式主题,转向了对身份、社群、历史以及个体关系的深度挖掘,揭示了一个在消费降级和商业保守化背景下,正经历深刻重构的艺术世界。

针对2025巴塞尔艺术展巴塞尔展会的现场情况,我们采访了策展人李振华,从亲历者和观察者的角度,谈谈今年艺术世界的变化与现象。

受访者

策展人 李振华

Q:

请谈谈对本届巴塞尔展会的整体印象。相较于往届,今年博览会在参展作品、展区设置和整体氛围上有哪些显著的变化?

李振华:

主广场是风向标之一。这次卡塔琳娜·格罗斯(Katharina Grosse)的大型涂鸦作品《合唱团》(CHOIR),应该是巴塞尔新总监Maike Cruse对今日艺术世界的回应,这一几乎反市场的粗粝扁平化项目,也昭示着更错乱、更碎片的未来图景。

Maike Cruse,巴塞尔艺术展巴塞尔展会总监

照片由Debora Mittelstaedt拍摄

展览广场特别委托项目,卡塔琳娜·格罗斯(Katharina Grosse)《合唱团》(CHOIR)

摄影:李振华

艺术家卡塔琳娜·格罗斯将运用其标志性的喷枪技艺,将Messeplatz广场及周围打造成一个充满活力的色彩空间。这一引人深省的作品成为今年巴塞尔展会的一大亮点,展现色彩、建筑和公共空间之间的动态对话。

与2024年相比,同样是一位女性艺术家艾格尼丝·迪尼斯(Agnes Denes)的作品Honoring Wheatfield – A Confrontation (2024),则是环保主义大行其道的宣言。

艾格尼丝·迪尼斯(Agnes Denes),Messeplatz Project - Honouring Wheatfield – A Confrontation,2024,Lesile Tonkonow Artwork + Projects,New York Acb Gallery, Budapest

这一次的“意象无限”(Unlimited)项目在更全球化的雄心之下也更加分散, 尤其是通过主入口的作品——来自都灵Mazzoleni画廊艺术家马里内拉·塞纳托雷(Marinella Senatore)的大型装置。

豪瑟沃斯画廊再现了费利克斯·冈萨雷斯·托雷斯(Felix Gonzalez-Torres,古巴1957-美国1996)的遗作《“无题”(Go-Go舞台)》。

马里内拉·塞纳托雷(Marinella Senatore)

We Rise by Lifting Others (《我们通过帮助他人而崛起》)

2025巴塞尔展会Unlimited现场

2023-2025

图片来源于:MAZZOLENI画廊

Photo Credits: Mazen Jannoun.

注:“我们通过帮助他人而崛起”(引自美国律师兼演说家罗伯特·G·英格索尔)和“我包含众生”(摘自沃尔特·惠特曼的《自我之歌》),均由佛罗伦萨的女囚犯和那不勒斯贫困社区的居民分别选出。通过重新诠释这些语句,Marinella Senatore跨越了社会鸿沟,进一步彰显了她通过艺术凝聚社区的坚定承诺。

费利克斯·冈萨雷斯·托雷斯(Felix Gonzalez-Torres)

《“无题”(Go-Go舞台)》("Untitled" [Go-Go Dancing Platform]),1991,在「永恒一瞬」(Une seconde d éternité)展览现场,巴黎商品交易所博物馆–皮诺收藏,2022-2023

© 费利克斯·冈萨雷斯·托雷斯艺术资产,图片:费利克斯·冈萨雷斯·托雷斯基金会;© Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier,图片:皮诺收藏,摄影:Aurélien Mole

黛安·阿巴斯(Diane Arbus)的遗作——由10张摄影作品组成的《一盒十张的照片》(A BOX OF TEN PHOTOGRAPHS,1970),涉及对身份问题的深度解读。

卓纳画廊与弗伦克尔画廊(Fraenkel Gallery)在“意象无限”展区联合呈现美国摄影师黛安·阿巴斯(Diane Arbus,1923-1971)的作品《一盒十张的照片》(A box of ten photographs),1970年

一套十张明胶银盐印相,附原始手写封面和十张牛皮纸封面,并附手写标题,置于由马文·伊斯雷尔(Marvin Israel)设计的有机玻璃盒中

图片来源:Fraenkel Gallery

费利克斯从古巴到美国,死于艾滋病并发症的身世,马里内拉与女囚、贫困社群合作挑选的文字,以及黛安关注的社会边缘,构成了“意象无限”展区入门处的第一道认知屏障,每个线索下都有着深层次的社会议题,但也特别凝聚在艺术家和诸多个体之间的共生关系;摄影、行为、装置等媒介,旨在提示艺术多样的普世化。

更深层次的是跨性别群体、被边缘化的艺术重镇、媒介和女性身份的再次发掘等等,这些问题汇集成为扩张的“新”多元文化。

“意象无限”还有众多无法被认知的部分,正在借助画廊和艺术系统及其社群的运作,构成新的、活的艺术史。

2025年巴塞尔艺术展巴塞尔展会现场

图片由巴塞尔艺术展提供

Q:

从今年的“意象无限(Unlimited)”和“策展角落(Kabinett)”等特色展区中,能看到哪些新的趋势,包括在创作、策展角度等方面。

李振华:

如上所述,更加错乱和碎片化、更加国际化、更加去中心。艺术在这几年正像宇宙膨胀理论——不断地扩张着。这里依旧掺杂着诸多已故艺术家的项目:费利克斯·冈萨雷斯·托雷斯(1957-1996), 黛安·阿巴斯(1923-1971),卡尔·安德烈(Carl Andre,1935-2024),阿尔曼(Arman,1969-2005),弗朗兹·韦斯特(Franz West,1947-2012),马丁·基彭伯格(Martin Kippenberger,1953-1997),等等。

魔金石画廊和秦一峰在“意象无限”展区,是今年的惊喜。

“意象无限”中画廊可能会带来3-5个项目,如高古轩和常青画廊。今年有众多画廊合作的模式,最多是四个画廊联合推出一件大型作品。

秦一峰《2019.07.31 11:06 晴 – 2024.05.04 11:39 雨》

6 张艺术微喷

6 组灯箱

24 件胶片

2019-2024,8×10 英寸明胶银盐负片,自然光曝光,艺术微喷,20.3×25.4cm(胶片),187×148cm(艺术微喷)

2025巴塞尔艺术展|意象无限(Unlimited)|秦一峰:消失性拍摄,展览现场

图片来源:魔金石空间

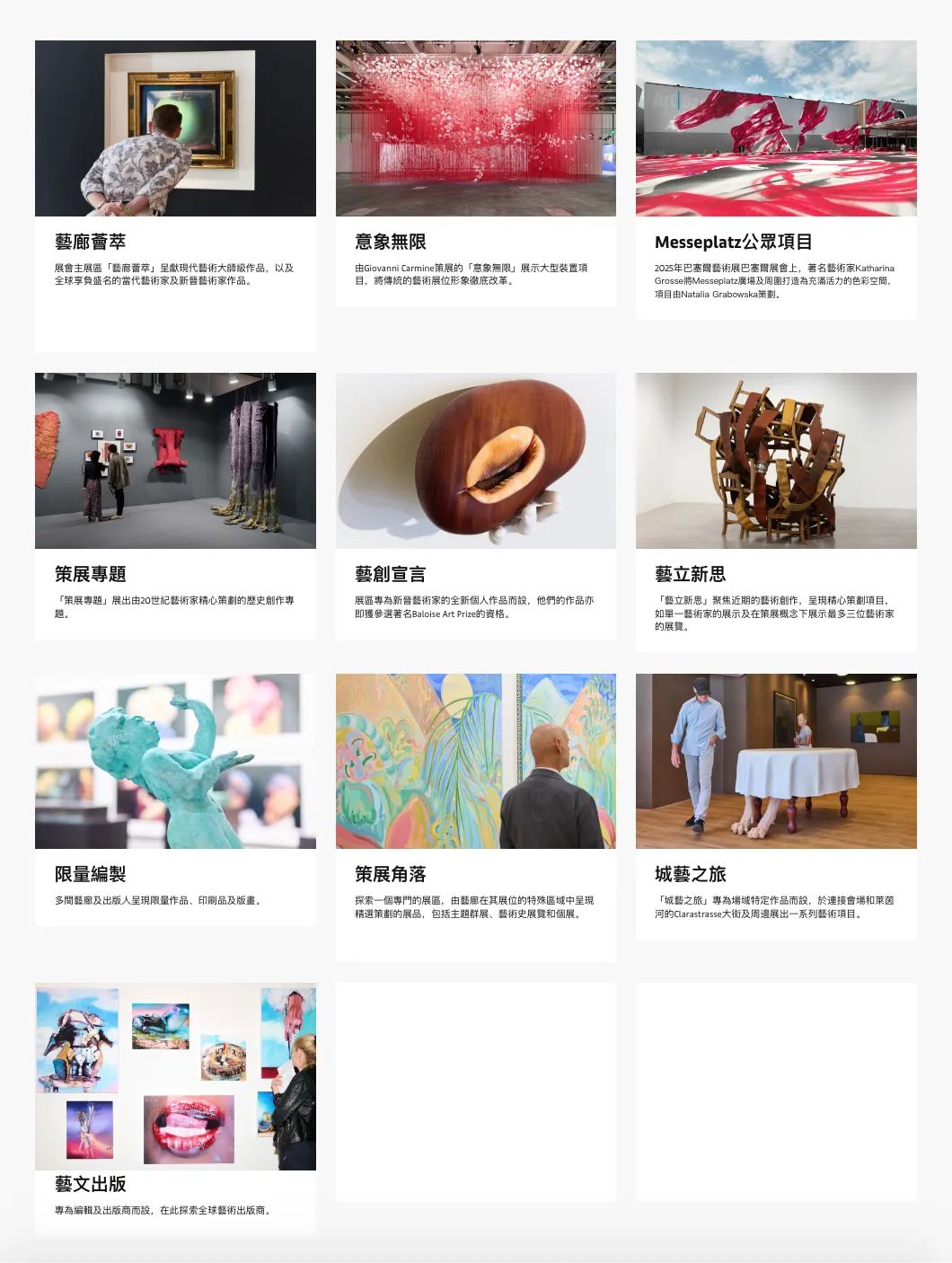

策展领域还有几个不同的板块,如“艺立新思”(Premiere),“策展专题”(Feature),“限量编制”(Edition),等等。板块细分也是总体结构性变化的需要,更细且有选择的分类模式,会帮助观者更好地挑选作品。

巴塞尔展览的各个细分展区

图片来源:巴塞尔艺术展官网

还有户外项目:“城艺之旅”(Parcours)——这一巴塞尔城市中的公共艺术项目,很好地让艺术在博览会之外,与本地的文化、日常产生更好的交融。

Q:

为什么巴塞尔艺术展一直强化其对策展项目和对艺术家支持的投入?

李振华:

策展是应时代需求而生的。将要传播的信息构成有趣的、有联系、可被认知的整体,策展可能会提供超越这些的观点和洞察。

巴塞尔在这个方面,早就由发起画廊或画廊评委构成选择团体,保障竞争和行业相关之平衡。也有策展人按照选择之内容,构成上述叙事需要之工作。规则建设是值得尊重的,试想这一超过几百间画廊的盛会,如何协调、如何公平化,是协商的结果,也是市场竞争的需要。

巴塞尔对艺术家的支持是间接而非直接的,如策展人的努力和画廊的推荐、买单都是很具体的学术和市场行为。 “意象无限”不是博物馆展览,是卖给博物馆展览的大型作品汇聚,画廊主们会非常积极地推介作品和讲解,因其在6月16日下午4点先于画廊主展区“艺廊荟萃”开放,也让这一专业盛会有着特别的影响力和能量。

博览会自身因由画廊发起,所以必须是符合画廊发展需要的运作,才会被认可。

2025年巴塞尔艺术展巴塞尔展会“城艺之旅”展区中梁绍基的作品现场,图片由巴塞尔艺术展提供

Q:

近年来艺术市场更加关注新兴艺术家。在本届展会上,您是否发现了哪些值得关注的年轻艺术家?他们在创作上、关注的问题上,有什么新的倾向吗?

李振华:

今年更像在重新发现1930年代的老艺术家之盛会,如,Vija Celmins(1939 拉脱维亚里加出生)在贝耶勒基金会(Fondation Beyeler)的大型回顾性展览;1980年出生的乔丹·沃尔夫森(Jordan Wolfson)也在贝耶勒有项目,它们构成了有趣的上下文,两位艺术家均来自美国。

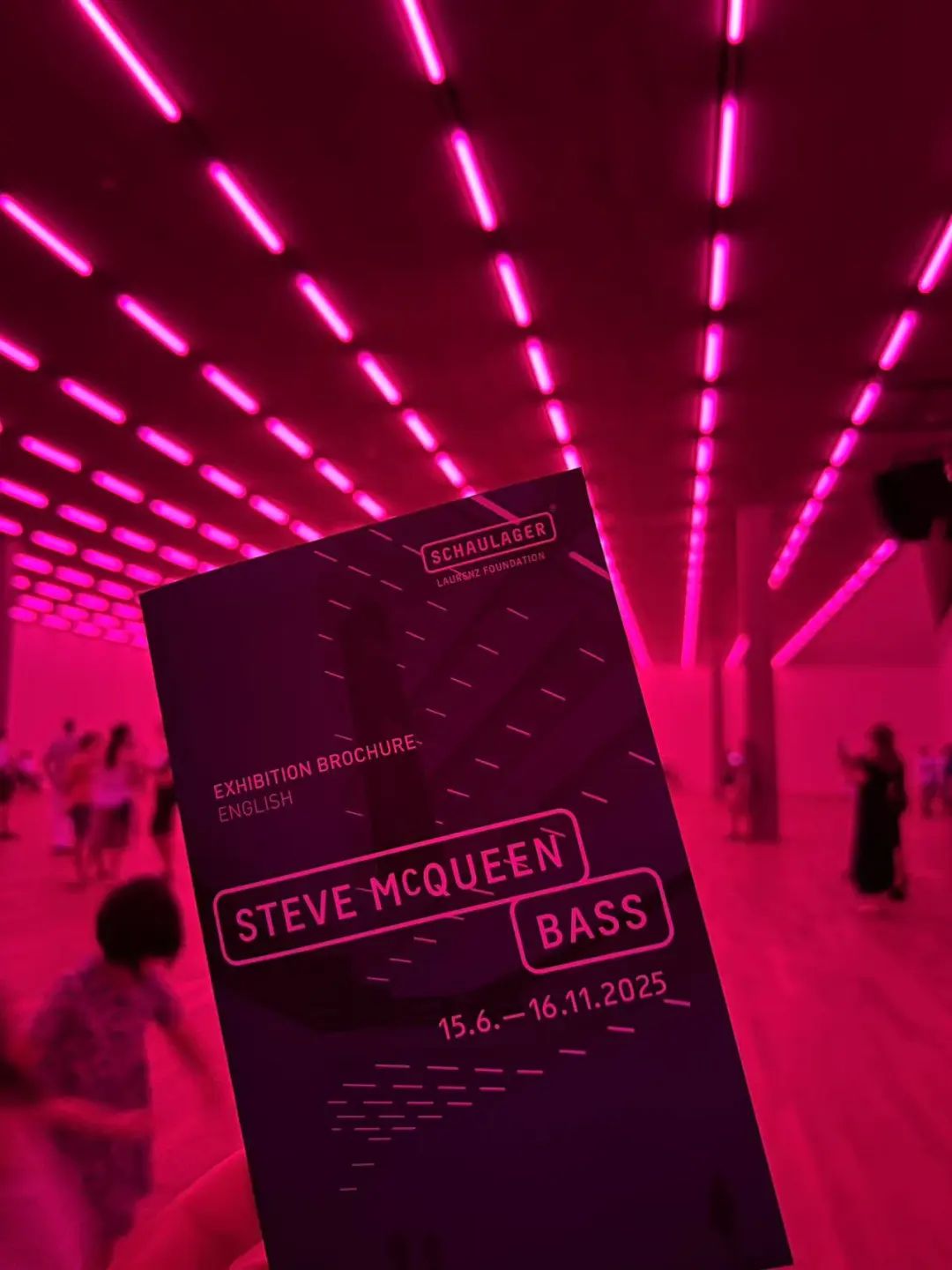

英国艺术家史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)在巴塞尔绍拉格美术馆(Schaulager)的展览,是与纽约的Dia基金会合作的项目,是“黑命贵”线索的延伸。在博览会上,画廊自然有与当地机构的直接互动,如Vija由Matthew Marks画廊代理,Jordan由高古轩画廊代理。

史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)在巴塞尔绍拉格美术馆(Schaulager)的项目《贝斯》。摄影:李振华

这次参加巴塞尔展会或其他艺术机构、博览会展览的中国艺术家(艺术家名字括号内为所参加的展区、项目或展览)包括:曹斐(巴塞尔艺术奖)、梁绍基(“城艺之旅”、Art Basel“艺廊荟萃”)、秦一峰(“意象无限”)、刘雨佳(Kunsthaus Baselland)、陈秋林(Basel Social Club)、饶维懿(Basel Social Club)、金浩钒(巴塞尔Liste艺博会)、王茜瑶(Art Basel“艺廊荟萃”)、胡晓媛(Art Basel“艺廊荟萃”)、段建宇(Art Basel“艺廊荟萃”)、郑国谷(Art Basel“艺廊荟萃”)、何翔宇(Art Basel“艺廊荟萃”)、沈翰(Art Basel“艺廊荟萃”)、于吉(“城艺之旅”)、李爽(Art Basel“艺廊荟萃”)、崔洁(Art Basel“艺廊荟萃”)、尉洪磊(Art Basel“艺廊荟萃”)等等,都值得格外关注。

2025年巴塞尔艺术展巴塞尔展会

北京公社展位

2025年巴塞尔艺术展巴塞尔展会

麦勒画廊展位

摄影领域的占比在增加。杰夫·沃尔(Jeff Wall)两张大幅作品分别出现在两个楼层。还有来自Thomas Ruff,Wolfgang Tillmans,Diane Arbus,Lewis Balts,Bernd and Hilla Becher等艺术家的摄影作品。

更加宽容的社会议题作品和艺术史中的好作品也在增加。如费利克斯·冈萨雷斯·托雷斯的《“无题”(Go-Go舞台)》(1991),马丁·基彭博格的《地铁网系列》,卡尔·安德烈的《王权》(Thrones,1978),李禹焕的《相关》(Relatum,2005–2023),丹尼尔·布伦(Daniel Buren)的《阵风,现场》(Coup de vent, travail in situ, 1985-2025)等等。如上所述,再现过去每一时刻的作品,是对创作与时代变迁的再次凝视。

“新艺术家”可能并不是指年龄上的,也许是再次发掘的被过去系统遗忘的艺术家;也许是在某一地区,某一身份上不被接受的艺术家;也许是在媒介上,具有独特艺术语言的艺术家等等。“新”就是“发现”。

马丁·基彭博格(Martin Kippenburger)《地铁网系列》(Metro-Net - Transportable Subway Entrance), 1997. Madulain, Switzerland, installed 2001. Photo: Kamahele, Wikimedia Commons.

图片来源:archive of destruction

Q:

包括人工智能(AI)在内的一些新技术正在渗透到艺术创作中,在本届展会上,这类作品多吗?有哪些比较有代表性或者您比较喜欢的这类作品?

李振华:

几乎没有。毕竟科技领域的钱,在其内部流动中,以及更大的国际事件中,艺术在2021年以来的加密运动,也在降温。此类项目归于专业机构,如巴塞尔的HEK电子艺术中心就是这个方面的国际专业机构。贝耶勒基金会Jordan Wolfson项目也可以被看作是这一领域的作品。

贝耶勒基金会(Fondation Beyeler)

图片来源:Art Basel官网

Q:

中国内地画廊和艺术家的作品在这届展会上有哪些亮点?

李振华:

“艺廊荟萃”中,香格纳画廊、麦勒画廊、维他命画廊都是巴塞尔展会的常客。已经进入这一展区几年的天线空间,以及今年新晋加入的北京公社、魔金石可谓亮点,尤其是秦一峰在“意象无限”展区,梁绍基和于吉在“城艺之旅”的项目,都非常特别。

Q:

历经50余载,巴塞尔艺术展已与这座城市融为一体。城市的每个角落都受到了艺术的浸染。在您看来这是一个艺术博览会与城市文化发展相互作用的最好样本吗?

李振华:

长年累月,滴水穿石。

“现象”需要在地机构的建设。巴塞尔的工业区转型很成功,聚集着HEK电子艺术中心、赫尔佐格德梅隆(Herzog & de Meuron)的文献库,还有设计与实验艺术的学院,以及巴塞尔最大的收藏机构巴塞尔绍拉格美术馆(Schaulager)。共同构成了这一区域的特有气质。

这座城市中还有巴塞尔美术馆、巴塞尔艺术厅、巴塞尔现代美术馆、丁格里美术馆、贝耶勒基金会等全球美术馆领域的重量级机构。还有越来越丰富的Basel Social Club,以及持续推动艺术前行的企业,如两大制药公司:罗氏制药、诺华制药。

另外,不得不提到城市展会经济的设定,除了艺术博览会,还有珠宝和手表的博览会。城市服务配套也是非常重要的。“临界”是这个城市的特点之一,从巴塞尔到德国、法国,都有公交系统直接支撑,火车更是四通八达,飞机场直接跨越法国和瑞士。这些都是欧洲常年协商所达成的商业与文化流动的共识,并非一个城市在短期内能够完成的。

赫尔佐格德梅隆的文献库与HEK电子艺术中心所在的改造后的工业园区

图片来源:schweizer-gemeinde.ch

Q:

艺术世界在当下变化非常之快,巴塞尔及其周边的当代艺术生态在今年有没有体现出这种快速的变化?

李振华:

消费降级是全球现象,商业上的保守化是全球现象,更复杂且扩张的文化流动也是全球现象。一切都在重构中。

Q:

今年巴塞尔同期的展览中,有哪些值得去看的展览?

李振华:

史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)在巴塞尔绍拉格美术馆的项目《贝斯》(Bass);朱利安·夏利耶(Julian Charrière)在丁格里美术馆的《午夜地带》(Midnight Zone);乔丹·沃尔夫森(Jordan Wolfson)在贝耶勒基金会(Fondation Beyeler)的《小房间》(Little Room)。

贝耶勒基金会-乔丹·沃尔夫森(Jordan Wolfson)《小房间》

图片来源:贝耶勒基金会官网

Q:

从去年巴塞尔展会至今,欧洲地区的艺术市场环境如何?是否也受到了不同程度的经济不稳定的影响?

李振华:

可以看看巴塞尔出版的市场报告,会有很详尽和专业的信息。不过,经济只是一个方面,更紧迫的也许是气候的变化。巴塞尔迎来了近十年来最热的高温,影响着观众群体,也在影响着经济和艺术。

瑞士艺术奖现场。摄影:李振华